- •Общая и неорганическая химия

- •Часть 2 свойства элементов и их соединений

- •Содержание

- •2.1 Введение.………………………….…..……………….………….30

- •3.1 Введение…………………………………………………………...41

- •4.1 Введение …………………………………………………………..47

- •5.1 Введение…………….….…………….………….….….….………56

- •6.1 Введение.…..…………………….………………………….……..70

- •7.1 Введение…………………………………………………………..77

- •9.1 Введение.…...…..………………………………….…..…….……83

- •Периодическая система химических элементов. Строение атомов и молекул

- •1.1 Введение

- •1.2 Постулаты теории Бора

- •1.3 Квантовомеханическое описание состояния электрона в атоме

- •1.3.1 Элементарные представления о квантовой механике

- •1.3.2 Главное квантовое число

- •1.3.3 Орбитальное квантовое число

- •1.3.4 Магнитное квантовое число

- •1.3.5 Атомные орбитали

- •1.3.6 Спиновое квантовое число

- •1.3.7 Принцип Паули

- •1.4 Периодическая система химических элементов

- •1.4.1 Элементы первого периода (h, He)

- •1 .4.2 Элементы второго периода (Li – Ne)

- •1.4.3 Элементы III периода (Na – Ar)

- •1.4.4 Элементы IV периода (k – Kr)

- •1.4.5 Элементы V, VI и VII периодов

- •1.5 Химическая связь и строение молекул

- •1.5.1 Механизмы образования ковалентной связи

- •1.5.2 Направленность ковалентной связи

- •1.5.3 Гибридизация атомных орбиталей

- •1.5.4 Металлическая связь

- •Комплексные соединения

- •2.1 Введение

- •2.2 Основные положения координационной теории

- •2.3 Природа химической связи в комплексных соединениях

- •2.4 Классификация комплексов

- •2.4.2 Классификация по типу лигандов

- •2.5 Номенклатура комплексных соединений

- •2.6 Диссоциация комплексных соединений в растворах

- •2.7 Образование и разрушение комплексов

- •2.8 Геометрия комплексных ионов

- •2.9 Изомерия комплексных соединений

- •Галогены

- •3.1 Введение

- •3.2 Физические свойства галогенов

- •3.3 Химические свойства галогенов

- •3.4 Получение галогенов

- •3.5 Водородные соединения галогенов

- •3.6 Получение галогеноводородов

- •3.7 Кислородсодержащие соединения галогенов

- •3.8 Применение галогенов

- •4.1 Введение

- •4.2 Кислород

- •4.3 Сера

- •4.3.1 Свойства серы – простого вещества

- •4.3.2 Сероводород, сульфиды, полисульфиды

- •4.3.3 Диоксид серы. Сернистая кислота

- •4.3.4 Триоксид серы. Серная кислота

- •4.3.5 Олеум. Дисерная кислота

- •4.3.6 Мононадсерная и пероксодисерная кислоты

- •4.3.7 Тиосерная кислота и тиосульфаты

- •4.4 Селен. Теллур

- •4.5 Сравнение свойств водородных соединений p-элементов VI группы

- •5.1 Введение

- •5.2 Азот

- •5.2.1 Свойства азота – простого вещества

- •5.2.2 Аммиак и соли аммония. Гидразин. Гидроксиламин

- •5.2.3 Оксиды азота

- •5.2.4 Азотистая кислота и её соли

- •5.2.5 Азотная кислота и её соли

- •5.2.6 «Царская водка»

- •5.3 Фосфор

- •5.3.1 Свойства фосфора – простого вещества

- •5.3.4 Соединение фосфора с водородом

- •5.3.5 Галогениды фосфора

- •5.4 Мышьяк

- •5.5 Сурьма

- •5.6 Висмут

- •6.1 Введение

- •6.2 Углерод и его соединения

- •6.2.1 Свойства углерода – простого вещества

- •6.2.2 Оксид углерода (IV). Угольная кислота и её соли

- •6.2.3 Оксид углерода (II)

- •6.2.4 Карбиды

- •6.2.5 Соединения углерода с азотом

- •6.3 Кремний

- •6.4 Германий. Олово. Свинец

- •7.1 Введение

- •7.3 Алюминий

- •7.4 Индий. Галлий. Таллий

- •Обзор химических свойств соединений d-элементов

- •9.1 Введение

- •9.4 Хром

- •9.5 Марганец

- •9.6 Элементы триады железа

- •9.6.1 Железо

- •9.6.2 Кобальт

- •9.6.3 Никель

- •Литература

- •Часть 2. Свойства элементов и их соединений

9.6 Элементы триады железа

9.6.1 Железо

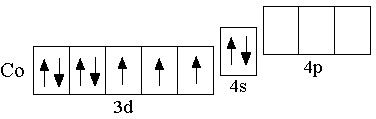

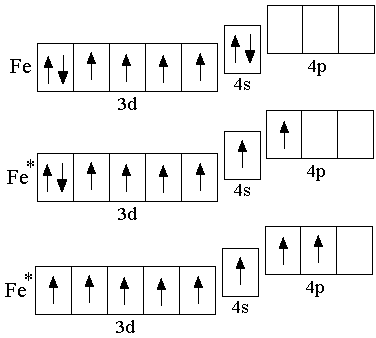

Э лектронная

конфигурация невозбуждённого атома

железа – 3d64s2;

возбуждённым состояниям атома железа

соответствуют электронные формулы

3d64s14p1,

3d54s14p2.

лектронная

конфигурация невозбуждённого атома

железа – 3d64s2;

возбуждённым состояниям атома железа

соответствуют электронные формулы

3d64s14p1,

3d54s14p2.

Для железа характерны два ряда соединений: соединения железа (II) и соединения железа (III). Кроме того, известны соли не выделенной в свободном состоянии железной кислоты H2FeO4 – ферраты, – в которых степень окисления железа равна +6. Соединения железа в теоретически возможной высшей степени окисления +8 не получены.

Железо – активный металл, находящийся в ряду напряжений до водорода.

Оксид железа (II) FeO и соответствующий ему гидроксид Fe(OH)2 обладают основными свойствами; оксид железа (III) Fe2O3 проявляет слабые амфотерные свойства: при растворении в кислотах образуются соли Fe3+, а при сплавлении со щелочами образуются соли железистой кислоты – метаферриты:

Fe2O3 + 6 HCl 2 FeCl3 + 3 H2O; Fe2O3 + 2 NaOH 2 NaFeO2 + H2O .

Таким образом, соответствующую Fe2O3 гидратную форму можно рассматривать и как основание Fe(OH)3, и как железистую кислоту (H3FeO3 – орто-форма, HFeO2 – мета-форма). Fe3O4 (или FeOFe2O3) – смешанный оксид железа (II, III); его следует рассматривать как соль железистой кислоты – метаферрит железа (II) Fe(FeO2)2 .

Оксид железа (VI), соответствующий железной кислоте H2FeO4, не получен, как и сама кислота. Соли железной кислоты – ферраты – получаются сплавлением оксида железа (III) с окислителем (нитрат калия) в присутствии щёлочи:

Fe2O3 + 4 KOH + 3 KNO3 2 K2FeO4 + 3 KNO2 + 2 H2O.

Соединения железа (II) проявляют восстановительные свойства и окисляются до соединений железа (III). Например, белый гидроксид железа (II) уже в момент осаждения из растворов принимает зеленоватую окраску вследствие частичного окисления кислородом воздуха; затем зелёный цвет изменяется на бурый в результате полного окисления Fe(OH)2 до Fe(OH)3:

4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O 4 Fe(OH)3 .

Соли железа (II) при действии окислителей также легко превращаются в соли железа (III): 6 FeSO4 + 2 HNO3 + 3 H2SO4 3 Fe2(SO4)3 + 2 NO + 4 H2O .

Поэтому соли железа (II) получаются при растворении металлического железа в кислотах, не проявляющих сильных окислительных свойств: соляной и разбавленной серной. При растворении железа в азотной или концентрированной серной кислотах при обычных условиях или при нагревании образуются соли железа (III): 2 Fe + 6 H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O;

Fe + 6 HNO3 Fe(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O .

Ионы

Fe3+

проявляют заметные окислительные

свойства:

![]() =

+0,77 В.

=

+0,77 В.

Раствор

FeCl3

окисляет, например, иодид-ионы (![]() = + 0,55 В ):

= + 0,55 В ):

2 FeCl3 + 2 KI 2 FeCl2 + I2 + 2 KCl

и

металлическую медь (![]() = + 0,34 В ):

= + 0,34 В ):

2 FeCl3 + Cu 2 FeCl2 + CuCl2 .

Соединения

железа (VI) – ферраты – очень сильные

окислители (![]() >

+ 1,9 В); они восстанавливаются до

соединений железа (III): 2 K2FeO4

+ 16 HCl

2 FeCl3

+ 3 Cl2

+ 4 KCl

+ 8 H2O.

>

+ 1,9 В); они восстанавливаются до

соединений железа (III): 2 K2FeO4

+ 16 HCl

2 FeCl3

+ 3 Cl2

+ 4 KCl

+ 8 H2O.

И

+2

который легко растворяется в избытке раствора цианида калия вследствие образования комплексной соли – гексацианоферрата (II) калия («жёлтая кровяная соль»): Fe(CN)2 + 4 KCN K4[Fe(CN)6]

Fe(CN)2 + 4 CN– [Fe(CN)6]4– .

Гексацианоферрат (III) калия K3[Fe(CN)6] («красная кровяная соль») получается окислением гексацианоферрата (II) калия:

2 K4[Fe(CN)6] + Cl2 2 K3[Fe(CN)6] + 2 KCl .

Гексацианоферрат (III) калия не удаётся получить непосредственным взаимодействием соли железа (III) с цианидами из-за восстановления ионов Fe3+ цианид-ионами: 2 FeCl3 + 6 KCN 2 Fe(CN)2 + (CN)2 + 6 KCl.

Гексацианоферрат (II) калия K4[Fe(CN)6] является чувствительным реактивом на ионы Fe3+:

FeCl3 + K4[Fe(CN)6] KFe[Fe(CN)6] + 3 KCl;

+3

+2

Fe3+ + K+ + [Fe(CN)6]4– KFe[Fe(CN)6].

При этом образуется малорастворимый гексацианоферрат(II) калия-железа(III) интенсивно синего цвета. Это соединение часто называют «берлинской лазурью».

Гексацианоферрат (III) калия K3[Fe(CN)6] является реактивом на ионы Fe2+:

FeCl2 + K3[Fe(CN)6] KFe[Fe(CN)6] + 2 KCl;

Fe2+ + K+ + [Fe(CN)6]3– KFe[Fe(CN)6].

О

+3

+2

Результаты рентгеноструктурных исследований показывают, что турнбулева синь и берлинская лазурь имеют одну и ту же кристаллическую решётку, т.е. полностью идентичны и представляют собой одно и то же соединение.

При взаимодействии роданида калия (KSCN) или аммония (NH4SCN) с солями железа (III) образуется ряд комплексных частиц [Fe(SCN)]2+, [Fe(SCN)2]+, Fe(SCN)3, [Fe(SCN)4]–, [Fe(SCN)5]2–, [Fe(SCN)6]3–, придающих раствору кроваво-красную окраску: Fe3+ + 3 SCN– Fe(SCN)3;

FeCl3 + 3 KSCN Fe(SCN)3 + 3 KCl.

Эта реакция также является качественной реакцией на ионы Fe3+ и применяется в аналитической химии.