- •Общая и неорганическая химия

- •Часть 2 свойства элементов и их соединений

- •Содержание

- •2.1 Введение.………………………….…..……………….………….30

- •3.1 Введение…………………………………………………………...41

- •4.1 Введение …………………………………………………………..47

- •5.1 Введение…………….….…………….………….….….….………56

- •6.1 Введение.…..…………………….………………………….……..70

- •7.1 Введение…………………………………………………………..77

- •9.1 Введение.…...…..………………………………….…..…….……83

- •Периодическая система химических элементов. Строение атомов и молекул

- •1.1 Введение

- •1.2 Постулаты теории Бора

- •1.3 Квантовомеханическое описание состояния электрона в атоме

- •1.3.1 Элементарные представления о квантовой механике

- •1.3.2 Главное квантовое число

- •1.3.3 Орбитальное квантовое число

- •1.3.4 Магнитное квантовое число

- •1.3.5 Атомные орбитали

- •1.3.6 Спиновое квантовое число

- •1.3.7 Принцип Паули

- •1.4 Периодическая система химических элементов

- •1.4.1 Элементы первого периода (h, He)

- •1 .4.2 Элементы второго периода (Li – Ne)

- •1.4.3 Элементы III периода (Na – Ar)

- •1.4.4 Элементы IV периода (k – Kr)

- •1.4.5 Элементы V, VI и VII периодов

- •1.5 Химическая связь и строение молекул

- •1.5.1 Механизмы образования ковалентной связи

- •1.5.2 Направленность ковалентной связи

- •1.5.3 Гибридизация атомных орбиталей

- •1.5.4 Металлическая связь

- •Комплексные соединения

- •2.1 Введение

- •2.2 Основные положения координационной теории

- •2.3 Природа химической связи в комплексных соединениях

- •2.4 Классификация комплексов

- •2.4.2 Классификация по типу лигандов

- •2.5 Номенклатура комплексных соединений

- •2.6 Диссоциация комплексных соединений в растворах

- •2.7 Образование и разрушение комплексов

- •2.8 Геометрия комплексных ионов

- •2.9 Изомерия комплексных соединений

- •Галогены

- •3.1 Введение

- •3.2 Физические свойства галогенов

- •3.3 Химические свойства галогенов

- •3.4 Получение галогенов

- •3.5 Водородные соединения галогенов

- •3.6 Получение галогеноводородов

- •3.7 Кислородсодержащие соединения галогенов

- •3.8 Применение галогенов

- •4.1 Введение

- •4.2 Кислород

- •4.3 Сера

- •4.3.1 Свойства серы – простого вещества

- •4.3.2 Сероводород, сульфиды, полисульфиды

- •4.3.3 Диоксид серы. Сернистая кислота

- •4.3.4 Триоксид серы. Серная кислота

- •4.3.5 Олеум. Дисерная кислота

- •4.3.6 Мононадсерная и пероксодисерная кислоты

- •4.3.7 Тиосерная кислота и тиосульфаты

- •4.4 Селен. Теллур

- •4.5 Сравнение свойств водородных соединений p-элементов VI группы

- •5.1 Введение

- •5.2 Азот

- •5.2.1 Свойства азота – простого вещества

- •5.2.2 Аммиак и соли аммония. Гидразин. Гидроксиламин

- •5.2.3 Оксиды азота

- •5.2.4 Азотистая кислота и её соли

- •5.2.5 Азотная кислота и её соли

- •5.2.6 «Царская водка»

- •5.3 Фосфор

- •5.3.1 Свойства фосфора – простого вещества

- •5.3.4 Соединение фосфора с водородом

- •5.3.5 Галогениды фосфора

- •5.4 Мышьяк

- •5.5 Сурьма

- •5.6 Висмут

- •6.1 Введение

- •6.2 Углерод и его соединения

- •6.2.1 Свойства углерода – простого вещества

- •6.2.2 Оксид углерода (IV). Угольная кислота и её соли

- •6.2.3 Оксид углерода (II)

- •6.2.4 Карбиды

- •6.2.5 Соединения углерода с азотом

- •6.3 Кремний

- •6.4 Германий. Олово. Свинец

- •7.1 Введение

- •7.3 Алюминий

- •7.4 Индий. Галлий. Таллий

- •Обзор химических свойств соединений d-элементов

- •9.1 Введение

- •9.4 Хром

- •9.5 Марганец

- •9.6 Элементы триады железа

- •9.6.1 Железо

- •9.6.2 Кобальт

- •9.6.3 Никель

- •Литература

- •Часть 2. Свойства элементов и их соединений

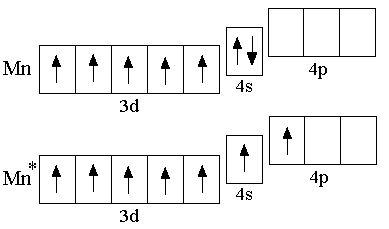

9.5 Марганец

Электронная

конфигурация невозбуждённого атома

марганца – 3d54s2;

возбуждённое состояние выражается

электронной формулой 3d54s14p1.

Электронная

конфигурация невозбуждённого атома

марганца – 3d54s2;

возбуждённое состояние выражается

электронной формулой 3d54s14p1.

Для марганца в соединениях наиболее характерны степени окисления +2, +4, +6, +7.

Марганец – серебристо-белый, хрупкий, достаточно активный металл: в ряду напряжений он находится между алюминием и цинком. На воздухе марганец покрыт оксидной плёнкой, предохраняющей его от дальнейшего окисления. В мелкораздробленном состоянии марганец окисляется легко.

Оксид марганца (II) MnO и соответствующий ему гидроксид Mn(OH)2 обладают основными свойствами – при их взаимодействии с кислотами образуются соли двухвалентного марганца: Mn(OH)2 + 2 H+ Mn2+ + 2 H2O.

Катионы Mn2+ образуются также при растворении металлического марганца в кислотах. Соединения марганца (II) проявляют восстановительные свойства, например, белый осадок Mn(OH)2 на воздухе быстро темнеет, постепенно окисляясь до MnO2: 2 Mn(OH)2 + O2 2 MnO2 + 2 H2O.

Оксид марганца (IV) MnO2 является наиболее устойчивым соединением марганца; он легко образуется как при окислении соединений марганца в более низкой степени окисления (+2), так и при восстановлении соединений марганца в более высоких степенях окисления (+6, +7):

Mn(OH)2 + H2O2 MnO2 + 2 H2O;

2 KMnO4 + 3 Na2SO3 + H2O 2 MnO2 + 3 Na2SO4 + 2 KOH .

MnO2

– амфотерный оксид, однако и кислотные,

и основные свойства у него выражены

слабо. Одной из причин того, что MnO2

не проявляет отчётливо выраженных

основных свойств, является его сильная

окислительная активность в кислой

среде (![]() =

+1,23 В): MnO2

восстанавливается до ионов Mn2+,

а не образует устойчивых солей

четырёхвалентного марганца. Соответствующую

оксиду марганца (IV)

гидратную форму следует рассматривать

как гидратированный диоксид марганца

MnO2xH2O.

Оксиду марганца (IV)

как амфотерному оксиду формально

соответствуют орто- и мета-формы не

выделенной в свободном состоянии

марганцоватистой кислоты: H4MnO4

– орто-форма и H2MnO3

– мета-форма. Известен оксид марганца

Mn3O4,

который можно рассматривать как соль

двухвалентного марганца орто-формы

марганцоватистой кислоты Mn2MnO4

– ортоманганит марганца (II). В литературе

имеются сообщения о существовании

оксида Mn2O3.

Существование этого оксида можно

объяснить, рассмотрев его как соль

двухвалентного марганца мета-формы

марганцоватистой кислоты: MnMnO3

– метаманганит марганца (II).

=

+1,23 В): MnO2

восстанавливается до ионов Mn2+,

а не образует устойчивых солей

четырёхвалентного марганца. Соответствующую

оксиду марганца (IV)

гидратную форму следует рассматривать

как гидратированный диоксид марганца

MnO2xH2O.

Оксиду марганца (IV)

как амфотерному оксиду формально

соответствуют орто- и мета-формы не

выделенной в свободном состоянии

марганцоватистой кислоты: H4MnO4

– орто-форма и H2MnO3

– мета-форма. Известен оксид марганца

Mn3O4,

который можно рассматривать как соль

двухвалентного марганца орто-формы

марганцоватистой кислоты Mn2MnO4

– ортоманганит марганца (II). В литературе

имеются сообщения о существовании

оксида Mn2O3.

Существование этого оксида можно

объяснить, рассмотрев его как соль

двухвалентного марганца мета-формы

марганцоватистой кислоты: MnMnO3

– метаманганит марганца (II).

При сплавлении в щелочной среде диоксида марганца с такими окислителями как хлорат или нитрат калия происходит окисление четырёхвалентного марганца до шестивалентного состояния, и образуется манганат калия – соль очень неустойчивой даже в растворе марганцовистой кислоты H2MnO4, ангидрид которой (MnO3) неизвестен:

MnO2 + KNO3 + 2 KOH K2MnO4 + KNO2 + H2O .

Манганаты неустойчивы и склонны к диспропорционированию по обратимой реакции: 3 K2MnO4 + 2 H2O ⇆ 2 KMnO4 + MnO2 + 4 KOH ,

вследствие чего зелёная окраска раствора, обусловленная манганат-ионами MnO42–, изменяется на фиолетовую окраску, характерную для перманганат-ионов MnO4–.

Наиболее широко применяемое соединение семивалентного марганца – перманганат калия KMnO4 – соль известной только в растворе марганцовой кислоты HMnO4. Перманганат калия можно получить окислением манганатов сильными окислителями, например, хлором:

2 K2MnO4 + Cl2 2 KMnO4 + 2 KCl .

Оксид марганца (VII), или марганцовый ангидрид, Mn2O7 – взрывчатая зелёно-бурая жидкость. Mn2O7 может быть получен по реакции:

2 KMnO4 + 2 H2SO4 (конц.) Mn2O7 + 2 KHSO4 + H2O .

Соединения марганца в высшей степени окисления +7, в частности перманганаты, являются сильными окислителями. Глубина восстановления перманганат-ионов и их окислительная активность зависит от pH среды.

В сильнокислой среде продуктом восстановления перманганатов является ион Mn2+, при этом получаются соли двухвалентного марганца:

MnO4–

+ 8 H+

+ 5 e–

Mn2+

+ 4 H2O

(![]() =

+1,51 В).

=

+1,51 В).

В нейтральной, слабощелочной или слабокислой среде в результате восстановления перманганат-ионов образуется MnO2:

MnO4–

+ 2 H2O

+ 3 e–

MnO2

+ 4 OH–

(![]() =

+0,60 В).

=

+0,60 В).

MnO4–

+ 4 H+

+ 3 e–

MnO2

+ 2 H2O

(![]() =

+1,69 В).

=

+1,69 В).

В сильнощелочной среде перманганат-ионы восстанавливаются до манганат-ионов MnO42– , при этом образуются соли типа K2MnO4 , Na2MnO4:

MnO4–

+ e–

MnO42–

(![]() =

+0,56 В).

=

+0,56 В).