- •Раздел I

- •Раздел I. История таможенного дела

- •Раздел I. История таможенного, дела

- •Раздел II

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета 21

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета 27

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета 31

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета 33

- •3. Содержание и сущность таможенной политики

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета 35

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета - 41

- •Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета 43

- •Раздел III

- •1. Принципы и методы формирования периодизации

- •2. Критерии периодизации

- •Раздел III. Периодизация истории таможенного дела России

- •Раздел III. Периодизация истории таможенного дела России 53

- •Раздел III. Периодизация истории .Таможенного дела России 55

- •Раздел IV

- •1. Утверждение государственности в Киевской Руси

- •Раздел IV. Торговля и пошлины в Древнерусском государстве 61

- •Раздел IV. Торговля и пошлины в Древнерусском государстве

- •2. История зарождения торговли и пошлин на евразийском пространстве

- •Раздел IV. Торговля и пошлины в Древнерусском государстве 69

- •3. Древние источники по истории таможенного дела

- •Раздел IV. Торговля и пошлины в Древнерусском государстве 75

- •Раздел IV. Торговля и пошлины в Древнерусском государстве 81

- •Раздел V

- •1. Мытные сборы в новгородской торговле

- •Раздел V. Пошлины в период феодальной раздробленности Руси 85

- •Раздел V. Пошлины в период феодальной раздробленности Руси 89

- •Раздел V. Пошлины в период феодальной раздробленности Руси 91

- •Раздел V. Пошлины в период феодальной раздробленности Руси

- •Раздел V. Пошлины в период феодальной раздробленности Руси 97

- •Раздел V. Пошлины в период феодальной раздробленности Руси 99

- •Раздел V. Пошлины в период феодальной раздробленности Руси

- •3. Пошлинные и таможенные отношения великих и удельных князей

- •Раздел VI

- •Раздел VI. Таможенные обрядности... Ю9

- •Раздел VI. Таможенные обрядности... Ш

- •Раздел VI. Таможенные обрядности... _____ из

- •Торговые пошлины

- •Раздел VI. Таможенные обрядности,,,

- •Проезжие пошлины

- •Пошлины за обслуживание

- •Раздел VI. Таможенные обрядности...

- •Раздел VII

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ... 123

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ...

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ...

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ... 129

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ...

- •3. Принятие Новоторгового устава 1667 г.

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ... 135

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ... 137

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ...

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование ... 141

- •5. Таможенные доходы страны

- •Раздел VII. Централизация и совершенствование .... 143

- •Раздел VIII

- •1. Перестройка управления таможнями

- •Раздел VIII. Таможенная и тарифная система в хуш в. 147

- •Раздел VIII. Таможенная и тарифная система в хуш в. 149

- •Раздел VIII. Таможенная и тарифная система в XVIII в. 151

- •3. Результативность таможенно-тарифной политики

Раздел VI

ТАМОЖЕННЫЕ ОБРЯДНОСТИ

В МОСКОВСКОМ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ГОСУДАРСТВЕ

1. Внешняя торговля и ее влияние на развитие таможенных обрядностей

Рост внешней и внутренней торговли способствовал товарообмену и развитию таможенных обрядностей. Во время вторжения на Русь монго-ло-татар (1237 — 1240) торговая и хозяйственная жизнь замерла. В последующие годы разоренная страна поднималась медленно, но все же оживала. Появился новый политический и экономический центр — Москва. Возродилась торговля в городах: Нижний Новгород, Тверь, Кострома, Ярославль и др. Туда потянулись купцы из Германии, Польши, Литвы, Греции, Италии, Персии. На западе России самыми крупными торговыми городами стали Смоленск и Полоцк, на юге — Киев, притягивавший своим местоположением купцов из Польши, Австрии, Константинополя и Италии. Хлебная же торговля переместилась на берега Черного моря.

Возобновление торговых отношений привело к открытию новых торговых путей: от верховьев Дона до Азова и по Азовскому морю через Керченский пролив до Феодосии. В начале XV в. существовал торговый путь по Северной Двине от Устюга до Холмогор.

Преодолевая последствия монголо-татарского нашествия, Россия в XVI в. успешно торговала с Англией, Голландией, а после завоевания Казани и Астрахани - с Персией и Китаем.

Этому предшествовали события, связанные с проникновением английских купцов на Русь, где они искали новые пути и страны для торговли. Англичане учредили «Общество купцов-искателей для открытия стран, земель, островов, государств и доселе морским путем.не посещаемых». Для начала было снаряжено три корабля; командовал этой небольшой эскадрой Хью Виллогби, а главным кормчим был назначен Ричард Ченслер.

11 мая 1553 г. корабли с командой в 116 человек вышли в дальнее плавание. Заветной целью англичан было найти северный морской путь в Индию и Китай. 14 июня эскадра подошла к острову Гельголанд, 2 августа была в виду Вардегуза, но ветры помешали войти в гавань. Налетевшим шквалом корабли были рассеяны и потеряли друг друга из виду.^Находясь на корабле «Благое предприятие», Ченслер дождался спокойной погоды и вошел в гавань. Неделю он ждал остальные корабли, но они не

108

История таможенного дела и таможенной политики России

Раздел VI. Таможенные обрядности... Ю9

появились. Тогда Ченслер один продолжил путь и 24 августа пристал в устье Северной Двины.

О прибытии англичан сообщили в Москву, и в октябре английский корабль вошел на зимовье в Унекую губу. Ченслер вместе с гостями выехал в Москву и был принят Иваном Грозным. Взяв на себя роль посла английского короля, Ченслер просил у царя разрешения пользоваться открытым ими «новым путем» для торговых сношений с Россией. В связи с этим событием в Двинской летописи записано: «Государь царь и великий князь королевского посла Рыцарта и гостей аглинские земли пожаловал в свое государство Российское, с торгом из-за моря на кораблях им велел ходить безопасно и дворы им покупать и строить невозбранно»1. Следует отметить, что правители России со времен Ивана III понимали необходимость сближения с Европой, пытались устанавливать дипломатические отношения с иностранными государствами, заполучить мастеров из-за границы. Но эти попытки оканчивались в большинстве случаев неудачно, так как единственно известный в то время путь между Россией и Европой через Балтику ревниво оберегался соседями, поляками и шведами, стремившимися удерживать Россию в обособленности от остального мира.

Ченслер, прожив несколько месяцев в Москве, собрал сведения о стране. Он получил от Ивана Грозного заверения, что англичанам предоставят свободы и преимущества, если они будут вести правильную и честную торговлю с Россией. Иван IV по достоинству оценил важность торговли с англичанами.

Весной 1554 г. Ченслер прибыл в Лондон, где создал Московскую компанию английских купцов, ставшую, как пишет М. М. Шумилов, первой в истории Англии компанией коммандитного типа, организованной по принципу joint-stock. Ее члены являлись держателями акций и делили затраты и прибыли сообща. При создании компания насчитывала 200 человек. В 1565 г. ее численность увеличилась до 400, но к концу столетия она уменьпшлась до 80 человек^.

В следующую зиму в Белом море нашли два корабля Виллогби. Люди на них были мертвы, но товары полностью сохранились. Мореплаватели погибли во льдах близ Святого Носа, где остановились на зимовку. Незнакомая местность, отсутствие теплой одежды, пищи, топлива обрекли их на гибель. Сам Виллогби держался из последних сил. Он делал метеорологические записи и вел дневник, из которого следовало, что англичане при снаряжении экспедиции ставили не только торговые, но и научные цели, из 116 человек команды только 11 были купцами.

1 Любименко И. Я. История торговых сношений с Англией. Вып. 1. XVI век Юрьев, 1912. С. 8.

2 См.: Шумилов М. М. Указ. соч. С. 257.

Узнав о гибели английских мореплавателей, Иван Грозный отдал распоряжение холмогорским людям переписать и запечатать все английские товары и вместе с корабельными пушками доставить в Холмогоры.

Трагедия, постигшая два корабля экспедиции, не остановила англичан. Впоследствии, на протяжении полу столетия, они ежегодно снаряжали суда в Россию.

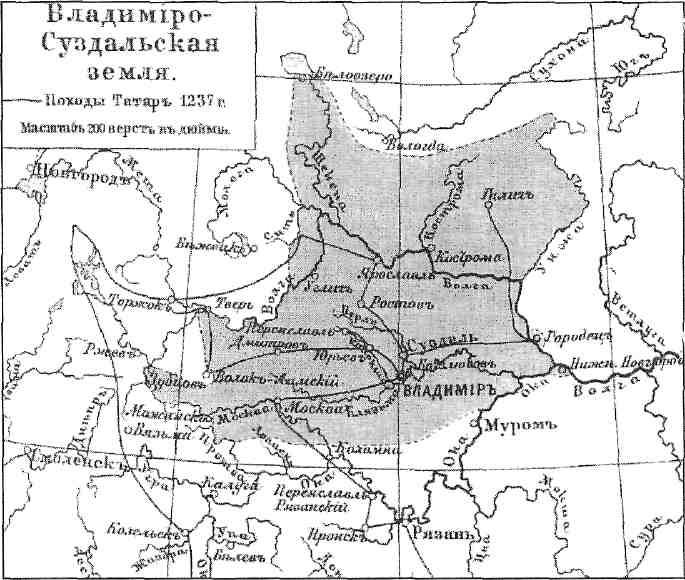

Карта Владимира-Суздальской земли

По велению Ивана IV английской компании были предоставлены привилегии в торговле. Глава конторы Московской компании находился в Москве в Китай-городе. Конторы также были открыты в Вологде, Ярославле, Новгороде, Пскове, Казани, Астрахани, Костроме. В 1586 г. англичане были переселены в- Архангельск, где имелась таможенная изба, была поставлена «важня» и созданы условия для контроля за торговыми операциями русских и иностранных купцов.

В отличие от англичан, стремившихся к сбыту своих товаров в России и других странах, голландцы вели посредническую торговлю, пытаясь пе-

по

История

таможенного

дела и таможенной политики России

Торговый капитал Голландии играл посредническую роль. И. М. Ку-лишер, отмечая эту особенность, пишет, что доставляемые в Россию на голландских судах товары были французскими, а русский экспорт на этих же судах направлялся во Францию .

Как пишет в своей книге И. И. Люби-менко, резидент голландский в 1618 г. сообщал о том, что англичане потеряли авторитет в торговом деле, а голландцы пользуются доверием. От них поступают значительные суммы в таможню2. В начале XVII в. торговля Голландии с Россией набирала обороты. Уже в 1630 г. в Архангельск прибыло 100 голландских кораблей и лишь несколько из Англии, а в 1658 г. из 80 иностранных судов только 4 были англий-скими^.

В XVII в. голландские торговые дворы были в Архангельске, Вологде, Холмогорах,

ттг _ I Москве, Ярославле, Новгороде и Пскове. В

Иван IV 1 розный

ряде случаев российское правительство предоставляло голландцам льготные условия, уплаты 50 % пошлины на товары, а также разрешало торговать в пограничных и внутренних городах и беспрепятственно выезжать из страны.

Исследуя торговые взаимоотношения между Голландией и Россией в XVII в., М. М. Шумилов считает, что потеснить англичан на рынке голландцам помогло следующее: Голландия утвердилась в роли посредника русско-французской торговли, так как имела больше судов, чем Франция; голландские матросы отличались хорошей выучкой; голландские купцы владели значительными капиталами и имели хорошую коммерческую подготовку и природную склонность к торговле, они были хорошо осведомлены о состоянии дел и общественных настроениях в России; голландские суда были застрахованы от нападения пиратов. В Амстердамском обществе морского страхования насчитывалось 60 военных кораблей, которые сопровождали голландские торговые суда. М. М. Шумилов, ссылаясь на М. Клинге, сделал вывод, что голландцы опережали другие

1 См.: Кулигиер И. М. История русской торговли до девятнадцатого века включительно. Пг., 1923. С. 129.

2 См.: Любименко И. И. Указ. соч. С. 745.

3 См.: Шумилов М. М. Указ. соч. С. 291.