- •1. Аминокислоты, Протеиногенные ак, классиф. Незаменимые и заменимые ак. Редкие ак.

- •16.Пищеварительные гликозидазы

- •10. Трансферазы, биол. Роль, п/Кл, представители.

- •14.Лигазы

- •17.Пищеварительные липолитические ферменты

- •12.Лиазы

- •13.Изомеразы и мутазы

- •19. Тканевые протеолитические ферменты

- •5. Простые б. Классификация, биол роль, представители

- •6.Сложные белки (протеиды)

- •21. Жирные кислоты. Ненас и нас жк, представ., биол.Роль, незаменимые жк

- •Насыщенные жирные кислоты

- •Ненасыщенные жирные кислоты

- •8. Ф. ,строение, номенклатура, классификация, ф-х св-ва, различ. И сходство ф и неорг. Кат.

- •7.Нуклеиновые кислоты. Днк, рнк, сост., стр., св-ва

- •Дезоксирибонуклеиновая кислота, состав, строение, функции

- •Рибонуклеиновая кислота (рнк)

- •23. Воски, биол. Роль. Стерины, биол роль.

- •18.Физико-химические свойства ферментов

- •22.Простые липиды (многокомпонентные)

- •9. Оксидоредуктазы, биол.Роль, п/Кл., представители.

- •58. Энзимопатии

- •56. Амилаза. Биол.Роль, применение в энзимодиагностике.

- •55. Креатинкиназа, роль в энзимодиагностике.

- •54. Аспартатаминотрансфераза, значение в энзимодиагностике.

- •53. Аланинаминотрансфераза, значение в энзимодиагностике.

- •52. Лактатдегидрогеназа, роль в энзимодиагностике.

- •51.Обмен липидов. Переваривание и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. Липолитические пищеварительные ферменты. Желчные кислоты, представители, биологическая роль.

- •Переваривание и всасывание

- •Переваривание холестерина

- •Всасывание

- •50. Обмен аминокислот в тканях.

- •Гидролитическое дезаминирование:

- •4.Окислительное дезаминирование:

- •49.Обмен белков.

- •46.Обмен углеводов. Переваривание и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. Пищеварительные амилолитические ферменты.

- •45.Дыхательная цепь, компоненты, биологическая роль.

- •Итоговая реакция, которая происходит на цитохромоксидазе, имеет вид

- •39.Гормоны щитовидной железы и паращитовидных желез.

- •40.Гормоны тимуса, эпифиза, поджелудочной железы.

- •43. Минеральные вещества

- •38. Гормоны надпочечников и половых желез.

- •36.Макроэргические соединения

- •47.Схема анаэробного распада углеводов. Ферменты анаэробного распада.

- •44. Цикл Кребса, биологическая роль, основные реакции. Ферменты цикла Кребса.

- •27.Полисахариды стр. Св-ва, предст., биол.Роль. Распр. В природе.

- •42.Вода

- •31. Фолиевая кислота, биотин

- •35. Витаминоподобные вещества предст, биол. Роль, антивитамины, биол.Роль.

- •33.Жирараств вит е и f.

- •34. Жирораств. Вит к и q

- •32. Жиросрастворимые вит а и д.

- •30.Вит с, р. Стр. Св-ва симптомы недост, нормы потребл, биол ф-ии

- •29.Водораств вит. В5, в6,в12 стр. Св-ва симптомы недост, нормы потребл, биол ф-ии

- •25.Углеводы, классиф, биол. Ф-ии, Моносах, представ, структ, св-ва.

- •24. Сложные липиды (липоиды) классифик., строение, биол. Роль

- •20. Липиды, классиф., биол.Ф-ии, Липидные мономеры. Формулы рационального питания для липидных компонентов.

- •11.Гидролазы, биол. Роль, п/Кл, представители.

- •15.Пищеварительные ферменты

- •28.Витамины класс., биол. Роль,. Водораств вит в1 в2 в3, стр. Св-ва симптомы недост, нормы потребл, биол ф-ии

36.Макроэргические соединения

Макроэргические соединения (макроэрги) – соединения, обеспечивающие энергией организм (за счет высокой энергии химической связи). Особенностью макроэргов является то, что при распаде энергия связи не рассеивается, а переносится без потерь на другие соединения. Макроэргической связью в макроэргах является фосфорильная связь, обозначаемая ~ Ф. Энергия макроэргической связи – 20-40 кДж/моль. К макроэргическим соединениям живого организма относятся АТФ, ГТФ, УТФ, ТТФ, креатинфосфат, фосфоенолпировиноградная кислота.

АТФ – мононуклеотид, содержащий три фосфат-группы. АТФ – это макроэргическое (высокоэнергетическое) соединение, содержащее две лабильные фосфатные связи.

АТФ – универсальная энергетическая валюта биологической системы, донор свободной энергии. В обычной клетке одна молекула АТФ расходуется в течение минуты. Оборот АТФ (АТР) очень высок. Человенк в покое расходует 40 кг АТФ за 24 часа. Во время интенсивных упражнений скорость расхода АТФ – 0,5 кг/мин. В тканях содержание АТФ в среднем 10-6 моль/г.

Пути использования АТФ в организме:

-

биосинтез

-

мышечное сокращение

активный транспорт ионов через мембрану.

47.Схема анаэробного распада углеводов. Ферменты анаэробного распада.

Глюкоза и гликоген в клетках распадаются анаэробным и аэробным путями. Этот этап превращения глюкозы происходит в цитоплазме (цитозоле). Аэробный распад характерен для тканей, обогащенных кислородом, анаэробный – для тканей с недостатком кислорода.Анаэробный распад

Анаэробный распад глюкозы и гликогена происходит в клетках мышечной ткани животного организма. Кроме того, анаэробное превращение глюкозы характерно для многих микроорганизмов. Данный путь распада называется дихотомическим (от греч. dicha – на две части + toma – сечение), так как в процессе наблюдается образование из одной молекулы гексозы (6 С-атомов) двух молекул триоз, содержащих по 3 С-атома. Конечный продукт анаэробного превращения – молочная кислота (СН3–СН(ОН)–СООН).

Рассмотрим уравнения реакции анаэробного распада. Следует отметить, что в организме любой метаболический путь начинается с активации исходного соединения. Активация осуществляется основной биохимической реакцией – переносом фосфорильной группы от АТФ в результате фосфорилирования.

Р -Я

1

-Я

1

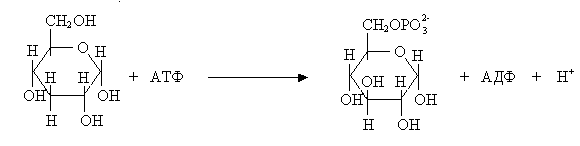

Начальная реакция – фосфолирование глюкозы при участии АТФ с образованием глюкозо-6-фосфата (активной формы). Фермент, катализирующий перенос фосфорильной группы от АТФ к акцептору называется и киназой. Гексокиназа – фермент, способный переносить фосфорильную группу от АТФ к гексозам.

Р -Я

2

-Я

2

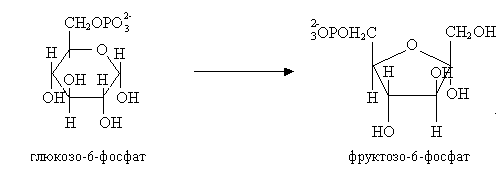

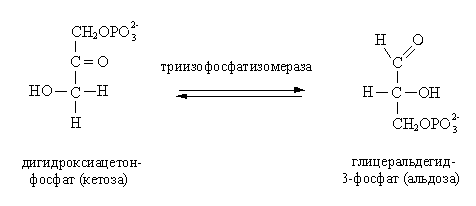

Данная реакция является реакцией изомеризации глюкозо-6-фосфата во фруктозо-6-фосфат (альдозы в гексозы). Реакция идет с участием фермента глюкозофосфатизомеразы.

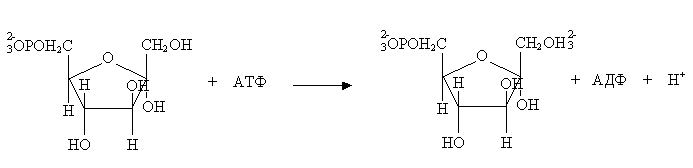

Реакция 3.

Д анная

реакция является реакцией фосфорилирования,

катализируется ферментом фосфофоруктокиназой.

анная

реакция является реакцией фосфорилирования,

катализируется ферментом фосфофоруктокиназой.

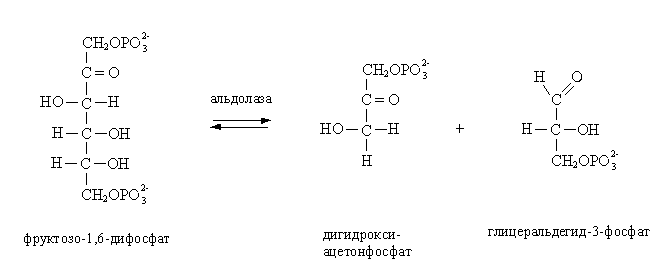

Реакция 4.

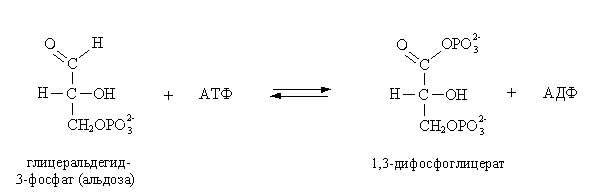

Р-Я 5

Р -Я

6

-Я

6

Р -я

катализир-ся ф. глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназой.

-я

катализир-ся ф. глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназой.

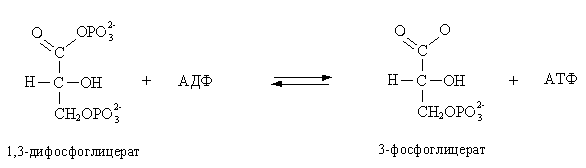

Р-Я 7

Э то

первая реакция гликолиза, в которой

происходит образование АТФ; катализируется

фосфоглицерокиназой.

то

первая реакция гликолиза, в которой

происходит образование АТФ; катализируется

фосфоглицерокиназой.

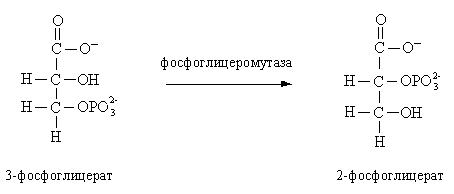

Р-Я 8

Р-Я 9

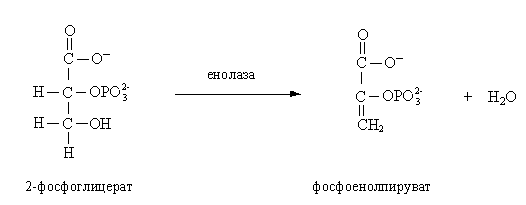

Данная реакция является реакцией дегидратации. Катализируется ферментом енолазой.

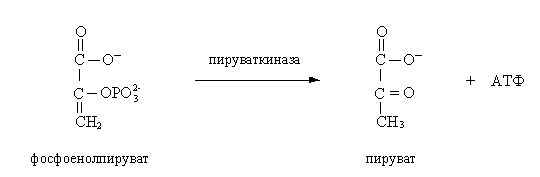

Р еакция

10.

еакция

10.

П оследняя

реакция гликолиза – образование

пирувата. Катализируется ферментом

пируваткиназой.

оследняя

реакция гликолиза – образование

пирувата. Катализируется ферментом

пируваткиназой.

Распад глюкозы по данной схеме образования пирувата называется гликолизом.

Реакция 11.

![]()

Образование лактата является завершающей реакцией анаэробного гликолиза. Энергетический баланс – две молекулы АТФ.

Данная реакция катализируется ферментом лактатдегидрогеназой, конечный продукт – молочная кислота.

При интенсивной мышечной деятельности молочная кислота накапливается в мышцах и воздействует на нервные окончания, вызывая боль в мышцах. Возвращаясь в печень, молочная кислота участвует в глюконеогенезе.

Анаэробный гликолиз характерен также для посмертных изменений мышечной ткани и характеризует первые три стадии посмертного распада: предсмертный период, первоначальный период посмертных изменений, окоченение. Накопление молочной кислоты вызывает сдвиг рН в кислую область, изменение рН является показателем качества сырья.