pylnev_v_v_red_chastnaya_selekciya_polevyh_kultur

.pdfвысокой урожайностью (1,5...2,0 т/га) и сбором масла с 1 га, с не-

растрескивающимися коробочками, опадающими к концу веге˝тации листьями, пригодных к однофазной комбайновой уборке.

Для районов орошаемого земледелия нужны низкорослые среднеспелые сорта, сильноотзывчивые на полив и внесение˝ удоб-

рений, с урожайностью 2...3 т/га и более; для сухих степных рай˝о- нов — скороспелые сорта, устойчивые к почвенной и воздуш˝ной

засухе.

Селекция на повышенную урожайность. При высокой агротехни-

ке урожайность клещевины может достигать 1,0...1,5 т/га. Она за-

висит от числа растений на единице площади, числа кистей н˝а растении, числа коробочек в кисти, массы 1000 семян. Высокий уро-˝ жай дают позднеспелые растения с одной-двумя большими кис˝тя-

ми либо большим числом небольшим кистей. Для нашей страны˝

оптимальны формы с 8...12 междоузлиями и одной продуктивной кистью или ветвистые со сближенными сроками созревания ц˝ент-

ральной и боковых кистей. Повышение урожайности может быт˝ь достигнуто путем отбора форм с увеличенным числом женски˝х

цветков в соцветии, склонных к образованию женских соцвет˝ий, использования женских линий дисперсного типа (т. е. с небо˝ль-

шим числом мужских цветков в цимах на протяжении всего со˝- цветия), которые могут размножаться при опылении собстве˝нной

пыльцой.

Селекция на пригодность к комбайновой уборке. Это комплекс-

ный признак, включающий в себя такие, как низкий рост расте˝-

ний, высокое прикрепление кистей (оптимальное число узло˝в на центральном стебле 8...12); слабое верхнее ветвление, нерастре˝с- киваемость коробочек, прочное прикрепление их на кисти, м˝е-

ханическая прочность семян (мелкие шаровидные или овальн˝ые

повреждаются меньше, чем удлиненные); высокая продуктив-

ность центральных кистей; низкая предуборочная влажност˝ь; небольшая предуборочная масса, высокое содержание в ней со-˝ зревших семян. При полном созревании боковых кистей учиты˝- вают осыпание коробочек при перестое: слабое и среднее (ос˝ы- пается до 10 % коробочек), а также сильное (более 10 %).

Растения, высота которых превышает 2 м, непригодны к механ˝и- зированной уборке.

Селекция на устойчивость к болезням. Наибольший вред посе-

вам клещевины на Северном Кавказе наносят трахеомикозно˝е за-

болевание фузариоз [возбудитель — гриб Fusarium oxysporum

Schlecht. f. sp. ricini (Wr.) Gord.], поражающее только клещевину, и

серая гниль коробочек (возбудитель — гриб Botrytis cinerea Pers.). Фузариоз вызывает увядание и гибель растения во все фазы ˝роста и развития (от всходов до созревания семян). Инокулюм сохр˝аняется в почве и на растительных остатках более 25 лет. Единст˝венный эффективный способ борьбы с этой болезнью — создани˝е ус-

тойчивых сортов (первый устойчивый сорт Червонная был со˝-

391

здан в 1962 г.). Во ВНИИМК разработана схема селекции клеще-

вины на устойчивость к фузариозу (рис. 20.1). С использование˝м этой схемы во ВНИИМК на основе сортов ВНИИМК 18, Щербиновская создан селекционный материал клещевины с высоки˝м уровнем устойчивости (до 98 %) и с урожайностью 1,8 т/га. Созда-˝

ны также устойчивые к фузариозному увяданию сорта, облада˝ю- щие высокой продуктивностью, масличностью семян, приспос˝об-

ленностью к механизированной уборке.

Серая гниль в основном поражает сорта с плотными кистями.˝

Другие болезни (альтернариоз, склероциальное и вертицилл˝езное

увядание, макроспориоз всходов, листьев и коробочек) суще˝- ственного вреда посевам клещевины не наносят.

Селекция на пониженную токсичность семян. В связи с содержа-

нием в семенах клещевины токсичного белка рицина жмых, ос˝та-

ющийся после получения масла, нельзя использовать на корм˝ животным без предварительной детоксикации (пропаривания).˝ По-

этому одна из основных задач селекции — понижение содер˝жания рицина в семенах. В имеющихся образцах клещевины содержан˝ие

рицина варьирует от 2,5 до 100 условных процентов, что позволяе˝т вести селекцию на пониженное содержание этого белка. Невы˝со-

кое содержание токсина (до 3...4 %) обнаружено в семенах сорно˝- полевого, обыкновенного и китайского подвидов; повышенны˝м

Рис. 20.1. Схема селекции сортов клещевины на устойчивость к˝ фузариозному увяданию во ВНИИМК им. В. С. Пустовойта (по А. А. Свиридову˝, 1992)

392

содержанием рицина (17...32 %) обладают персидский и индий-

ский подвиды.

Селекция на качество семян. Учитывают следующие признаки: масличность семян и ядра, качество масла, лузжистость, мас˝су 1000 семян, содержание белка и рицина в белке. Между урожай-

ностью и масличностью семян отрицательной корреляции не˝ обнаружено, что позволяет одновременно вести отбор на оба п˝ри-

знака. Различают три группы сортов: низкомасличные (до 50 % масла в семенах), среднемасличные (51...53 %), высокомасличные

(более 53 %). На содержание масла оказывает влияние лузжис-

тость (тонколузжистые сорта содержат до 22 % семенных оболо˝- чек, с грубой лузгой — более 24 %) и крупность семян (мелкосе˝- мянные сорта — масса 1000 семян 170...270 г, среднесемянные —

270...350 и крупносемянные — более 350 г). Крупные семена отли-

чаются наибольшей масличностью.

Селекция низкорослых сортов, адаптированных к условиям о˝ро-

шения. Необходимо создание среднеспелых, отзывчивых на полив и внесение удобрений сортов, хорошо облиственных, формиру˝ю-

щих урожай высокомасличных семян (2...3 т/га).

Селекция на засухоустойчивость. Более высокой засухоустойчи-

востью обладают мелколистные формы с восковым налетом, ши˝- пами на коробочках, более мелкими устьицами, быстро форми˝ру-

ющие глубокозалегающую корневую систему. Устойчивые к за˝сухе растения формируют более качественные семена, чем неус˝той-

чивые к ней.

Селекция на раннеспелость. В качестве исходного материала используют слабоветвистые и однокистные формы.

Селекция на гетерозис. На основе женских линий созданы гиб-

риды с высокой урожайностью и более ранним созреванием

(Красноуфимский 3).

20.6.ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Âкачестве исходного материала в селекции клещевины используют коллекцию ВИР, насчитывающую около 1200 образцов, лучшие имеющиеся сорта, межсортовые гибриды. Из большого

разнообразия форм клещевины наибольшее значение для сел˝ек-

ции имеют обыкновенный (крупносемянность, нерастрескива˝е-

мость коробочек, устойчивость к засухе, высокие урожайнос˝ть и

масличность, но позднеспелость и требовательность к тепл˝у); персидский (очень высокая продуктивность, мелкосемянность, ˝друж-

ность созревания, быстрый рост, малотребовательность к те˝плу, устойчивость к воздушной засухе, но растрескиваемость ко˝робо- чек) и китайский (скороспелость, нерастрескиваемость кор˝обо- чек, низкорослость, склонность к женской однополости, скл˝онность к сбрасыванию листьев осенью, но неустойчивость к з˝асухе)

393

подвиды. В качестве источников некоторых ценных признако˝в

используют индийский (нерастрескиваемость коробочек, пр˝одуктивность, устойчивость к засухе и фузариозу), занзибарски˝й (высокая продуктивность, укороченность междоузлий, хорошая˝ облиственность) и сорно-полевой (устойчивость к болезням и вре˝дите-

лям) подвиды. В селекции на гетерозис возможно использова˝ние гаплоидов и самоопыленных линий для создания гомозиготн˝ых

форм. Тетраплоиды, мутанты и анеуплоиды на данном этапе се˝- лекции большого значения не имеют.

20.7. МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ

Отбор. Основные положения методов отбора во ВНИИМК

были разработаны В. Е. Борковским в 30—40-х годах прошлого столетия. Наиболее эффективен индивидуальный отбор по ко˝мп-

лексу признаков с проверкой генотипов по потомству. После˝ оценки лучшие семьи объединяют и направленно опыляют в та˝к

называемых групповых изоляторах — т. е. на изолированны˝х участках. При индивидуальном отборе у клещевины не наблюдаетс˝я

инбредной депрессии. Отбор рекомендуется проводить в пос˝евах

элиты и суперэлиты, отбирают 1...2 % растений. В современной селекции клещевины массовый отбор и его разновидности (с˝е-

мейно-групповой, индивидуально-семейный) часто использую˝т для улучшения селекционного материала на отдельные хоро˝шо

различимые признаки: устойчивость к фузариозу, женский ти˝п цветения, продуктивность центральной кисти. В тех случаях˝, ког-

да семьи, прошедшие оценку, требуют улучшения, используют˝ рекуррентный (повторяющийся) отбор, при котором образцы либ˝о

вновь вовлекают в скрещивания, либо высевают в гибридных ˝сме-

ñÿõ.

Гибридизация. Внутривидовая гибридизация — основной метод создания популяций для отбора клещевины. Применяют прост˝ые и сложные скрещивания. Разновидностью метода гибридизац˝ии является метод гибридных популяций (гибридных смесей), пр˝и котором объединяют близкие по морфологическим признака˝м, но имеющие различное происхождение селекционные семьи, эли˝т-

ные растения, самоопыленные линии и высевают их на изолир˝о-

ванных участках для размножения в течение 2...3 лет, где прово˝дят

массовый или негативный отбор. Посев производят из резервов

(половинок) семян не всех, а только самых лучших семей и сор˝- тов. Образцы, комплектуемые в группы, могут отличаться по п˝ро-

исхождению, но должны быть близки по морфологическим и хо˝- зяйственно ценным признакам.

Самоопыление. Это — один из методов создания популяций для отбора. Клещевина при инбридинге не снижает урожайность д˝о 8...12-го поколения, поэтому самоопыление удобно применять

394

для морфологического выравнивания популяций и линий. Гет˝еро-

зиготные популяции при самоопылении распадаются на отде˝льные биотипы, которые различаются по некоторым хозяйствен˝но ценным признакам. Таким способом создают инбредные линии˝ в селекции на гетерозис, а также для размножения линий, соде˝ржа-

щих большое количество женских растений. При этом применя˝ют метод травмирования женских кистей, при котором в начале ˝цве-

тения удаляют раскрывшиеся женские цветки и некоторое ко˝ли- чество бутонов (до 25 %). Через несколько дней на месте травм˝ы

появляются мужские цветки, пыльца которых участвует в сам˝о-

опылении данной кисти.

Рис. 20.2. Схема селекционного процесса клещевины (по В. А. Мо˝шкину, 1981)

395

Мутагенез, полиплоидия, гаплоидия. Эти методы ограниченно

используются при создании популяций для отбора, хотя с по˝мощью мутагенеза можно получить некоторые интересные приз˝наки (например, низкорослость, раннее цветение, раннеспелость˝, женский и дисперсный типы цветения). Гаплоидию в перспективе˝

можно использовать при создании гомозиготных линий в сел˝екции на гетерозис. У полиплоидов крупные семена, но они позднеспелы,

низкопродуктивны, не способны завязывать семена без иску˝сственного опыления.

Селекция на гетерозис. Это один из важных путей повышения

урожайности клещевины, однако гибриды недостаточно широ˝ко внедряют в производство из-за трудностей их семеноводств˝а. Основой семеноводства гибридов клещевины является женска˝я од-

нополость. Поскольку цитоплазматическая мужская стерил˝ьность

у клещевины не обнаружена, в качестве материнской формы р˝е- комендуют использовать линии с повышенным содержанием

женских соцветий в популяции (50 % и более). При этом растения с мужскими цветками удаляют в рядках. Такие линии раз-

множают с помощью специальных линий — закрепителей жен˝с- кой однополости [К 57 — в России, Небраска 145-4 — в США,

линия Бразилия 330 — в США, относительно недавно (1996 г.) на Кубанской опытной станции ВИР выделены новые образцы

подвида persicum]. Все линии оценивают на ОКС с помощью тестера, который должен обладать средней ОКС. Оценку прово-

дят в течение 2...3 лет с использованием нескольких тестеров.

Во ВНИИМК гибриды клещевины получают по схеме В. А. Мошкина и Л. К. Воскобойника. Повышение урожайности у гибридов F1 составляет 15...18 %, у F2 îíà íà 9...10 % íèæå, ÷åì ó F1, íî âûøå,

чем у исходных сортов.

Схема селекционного процесса, принятая во ВНИИМК, пред-

ставлена на рисунке 20.2.

20.8.ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ

ÂГосударственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, включено всего пять сортов

клещевины, созданных во ВНИИМК им. В. С. Пустовойта и на

Донской опытной станции ВНИИМК им. Л. А. Жданова. Это

Донская 7 — среднерослый ветвистый высокомасличный сор˝т, с

коротким периодом вегетации (102...113 дней), высокопродуктивный за счет большого количества женских растений (40...50 %), с

нерастрескивающимися коробочками, фузариозоустойчивый˝. Донская крупнокистная — среднеспелый сорт (вегетационны˝й период 110...120 дней), обладает однокистностью, высокорослостью

èчастичным опадением листьев к моменту созревания, он хо˝рошо приспособлен к механизированной уборке и высокопродукт˝ивен

396

(до 1,9 т/га в производстве). Сорт Офелия близок к Донской кру˝п-

нокистной, но отличается высокой устойчивостью к фузарио˝зу. Сорт Щербиновская характеризуется высокорослостью, сла˝бым ветвлением стебля, нерастрескиваемостью коробочек, сред˝неспелостью, высокими устойчивостью к фузариозу и масличность˝ю се-

мян, однако он менее урожаен, чем перечисленные ранее сорт˝а. Сорт Белореченская — высокорослый, сильноветвистый, с н˝ераст-

рескивающимися коробочками, крупносемянный, высокоурож˝айный, с высоким содержанием масла в семенах, устойчивый к фу˝-

зариозу. Большой вклад в селекцию клещевины внесли В. Е. Бор-

ковский, Л. А. Жданов, В. А. Мошкин, В. Г. Картамышев, А. А. С-˝ виридов, Г. В. Подкуйченко и др.

Вопросы для самоконтроля

1.Каково значение клещевины в народном хозяйстве?

2.По каким признакам выделяют подвиды клещевины?

3.Какой подвид клещевины наиболее распространен в России˝?

4.Каковы особенности строения соцветия у клещевины?

5.Какие половые типы выделяют у клещевины? Каково их значе˝ние для селекции?

6.Какие селекционные учреждения в России ведут селекцию ˝клещевины?

7.Какие требования предъявляют к современным сортам клещ˝евины?

397

à ë à â à 21

ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

∙

Лен-долгунец — прядильная культура. Из его волокна в чист˝ом

виде или в сочетании с синтетическим производят самые раз˝нообразные ткани — от грубого брезента до тончайшего батист˝а. Льня-

ное волокно обладает высокой прочностью (в 2 раза прочнее хлопкового и в 3 раза — шерстяного) и высокими теплоизоля˝ци-

онными и гигиеническими свойствами (термо- и влагоизоляц˝ионные свойства льняной ткани вдвое выше, чем хлопчатобумажн˝ой

и шелковой).

Масло из семян льна обладает прекрасными диетическими

свойствами, его применяют также в фармацевтической и мыло˝варенной промышленности.

Вареное льняное масло — олифу используют для производс˝тва

лаков и красок, льняной жмых — на корм скоту. Он содержит д˝о 30 % белка.

В России лен-долгунец издавна возделывали на больших пло-˝

щадях в северо-западных областях, кроме того, посевы этой к˝уль-

туры имеются в Западной Сибири, в Волго-Вятском регионе и н˝а Урале. Лен-долгунец возделывают также на северо-западе Ук˝раи-

ны, в Белоруссии и странах Балтии. Большие площади заняты п˝од эту культуру в Польше, Чехии, Франции, Бельгии, Нидерландах˝,

Японии.

21.1. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ

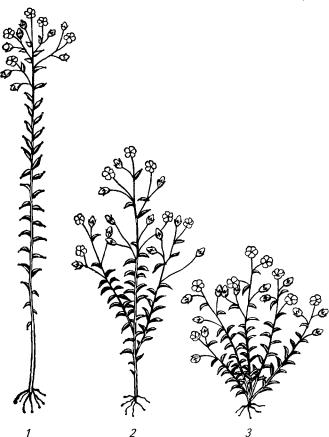

Лен-долгунец относится к роду лен (Linum L.) семейства льновых (Linaceae Dum.). Вид лен культурный (L. usitatissimum L.), к которому он принадлежит, отличается высокой полиморфнос˝тью и включает также лен-кудряш (низкорослые сильноветвящиес˝я

масличные формы), промежуточные формы (так называемые ме-

жеумки), средиземноморские крупносемянные и некоторые др˝у-

ãèå (ðèñ. 21.1). Ê ðîäó Linum помимо льна культурного относится

свыше 200 других видов, 45 из них, преимущественно диких, про-

израстают на территории России и стран СНГ.

Хромосомные числа видов льна не составляют вполне правил˝ь- ного ряда (12, 16, 18, 20, 28, 30, 32, 36, 52, 54, 60, 68, 72). Все это травянистые однолетние, дву- и многолетние растения.

Виды льна объединены в девять секций. Лен культурный вхо-

дит в секцию Protolinum Planch (перволеновые). Она включает

398

Рис. 21.1. Группы льна:

1 — долгунец; 2 — межеумок; 3 — кудряш

также близкие к L. usitatissimum L. виды, которые хорошо скрещи-

ваются с ним и между собой. В Западной Европе, Украине и на

Дальнем Востоке в посевах льна культурного встречается л˝ен сор-

ный, или лен-прыгунец (L. crepitans Dum.). Он отличается тем, что при созревании его коробочки растрескиваются и разбрасы˝вают

семена. Есть основания считать, что L. crepitans произошел от льна культурного. В Закавказье (Колхида, Ленкорань), а такж˝е на

Балканах и в Баварии (ФРГ) встречается лен двулетний (зимн˝ий) (L. bienne Mill.) — многостебельное стелющееся растение с растрескивающимися коробочками, а в горах Грузии — лен низк˝ий

399

(L. humile Mill.). Оба вида прежде возделывали, однако в настоя-

щее время их не культивируют.

Предком культурного льна, так же, как льна двулетнего и низ˝- кого, считается лен узколистный (L. angustifolium Huds.) — дикий полиморфный многолетний или двулетний вид. Центры проис-

хождения культурного льна — Среднеазиатский, Средиземн˝оморский и Эфиопский; Европейско-Сибирский центр — вторичны˝й.

Именно здесь сформировались долгунцовые формы льна. Особ˝енно следует отметить северо-западные области России, в кот˝орых

крестьяне издавна занимались льноводством и где народна˝я се-

лекция создала образцы с высоким содержанием волокна выс˝окого качества. Западноевропейские и североамериканские фо˝рмы льна-долгунца произошли от русских. По другим источникам,˝

лен-долгунец в Западной Европе только частично заимствов˝ан из

России, а в основном ведет свое происхождение от льна, заве˝зенного из Передней Азии, в то время как родина отечественных˝

форм льна-долгунца — Средняя Азия.

21.2. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Морфологические признаки. Лен-долгунец — однолетнее растение высотой 70...125 см. Корень стержневой, проникающий в по-

чву на глубину до 1 м, с большим числом мелких ответвлений в˝ верхних слоях почвы. Стебель тонкий, цилиндрический, в гус˝том

посеве ветвится только на верхушке. Листья очередные, сид˝ячие, мелкие, ланцетные, цельнокрайние.

Соцветие льна верхушечное, промежуточное между зонтиком˝ и кистью. Цветок правильный, пятерного типа. Чашечка свобод˝но-

листная, чашелистики остаются на плоде при созревании. Ве˝нчик

свободнолепестный. Лепестки голубые, реже белые, розовые,˝ фиолетовые, гладкие, реже гофрированные. Тычинок пять, завязь˝ верхняя, состоит из пяти гнезд, каждое из которых имеет свой сто˝лбик с продолговатым рыльцем. В гнезде развиваются две семяпочк˝и.

Плод — пятигнездная округлая коробочка, заостренная св˝ерху. Перегородки между гнездами неполные. В каждом гнезде нахо˝- дится два плоских яйцевидных семени коричневой, серой, же˝лтой

или желто-коричневой окраски.

В коровой паренхиме стебля имеются 25...40 сосудисто-волок-

нистых пучков. Их лубяные волокна и служат целью культуры˝

льна-долгунца. В лучших образцах процент волокна в стебле достигает 35. Каждое элементарное волокно в центральной част˝и

имеет канал, обусловливающий теплоизоляционные свойств˝а льняного волокна.

Биологические особенности. Лен-долгунец — растение длинного дня с вегетационным периодом 72...110 дней. Наиболее короткий вегетационный период у северных форм. В странах Балтии, Бе˝ло-

400