Osnovy_teploperedachi_i_massoobmena_2015

.pdf

Основные положения теплового излучения

Полное количество энергии, излучаемое в единицу времени с

произвольной поверхности F (м2), называется потоком излучения Q

(Вт). Поток излучения с единицы поверхности по всем направлениям полусферического пространства

E QF , Вт/м2 |

(1) |

называется плотностью потока излучения тела. Если рассматривается

излучение в интервале длин волн |

|

+d , то E |

dE |

называют |

||

|

|

|

|

|

d |

|

спектральной плотностью потока излучения: |

|

|

||||

E |

|

Вт |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

||

м2 |

|

|

|

|

||

|

мкм |

|

|

|||

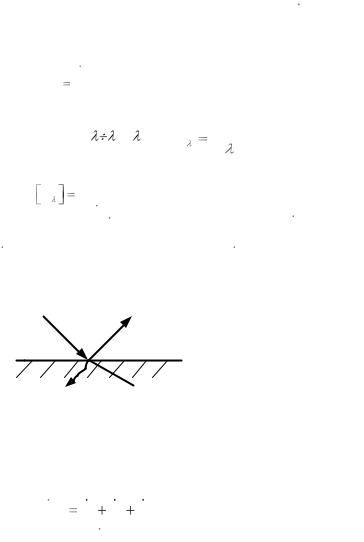

Падающий на тело поток излучения Qпад частично поглощается QA , |

||||||

частично отражается QR и частично проходит сквозь тело QD |

(рис. 1). |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

Q QR

QA  QD

QD

Рис. 1. Схема распределения падающего на тело теплового потока

Согласно закону сохранения энергии можно составить уравнение теплового баланса:

Qпад QA QR QD . |

(2) |

Если соотношения (2) поделить на Qпад , то уравнение теплового ба- |

|

ланса можно представить в виде |

|

A + R + D = 1, |

(3) |

- 193 - |

|

где |

A |

QA |

– поглощательная способность тела, при А=1 тело по- |

|

Qпад |

||||

|

|

глощает весь падающий поток излучения – абсолютно черное тело

(R = 0 и D = 0);

R |

|

QR |

– отражательная способность тела, при R=1 тело отражает |

||

Qпад |

|||||

|

|

||||

весь падающий поток излучения – абсолютно белое тело (А=0 и D=0); |

|||||

D |

QD |

– пропускательная способность тела, при D=1 тело пропус- |

|||

Qпад |

|

||||

|

|

|

|

||

кает весь падающий поток излучения – абсолютно прозрачное тело

(А = 0 и R = 0).

Основные законы излучения

Закон Планка. Устанавливает зависимость величины спектральной плотности потока излучения абсолютно черного тела Ео от

от

его температуры Т и длины волны |

: |

|

|

|

|

|

С1 |

5 |

|

|

|

Eo |

|

, |

(4) |

||

|

С2 |

|

|||

e Т 1

где С1 и С2 – постоянные Планка.

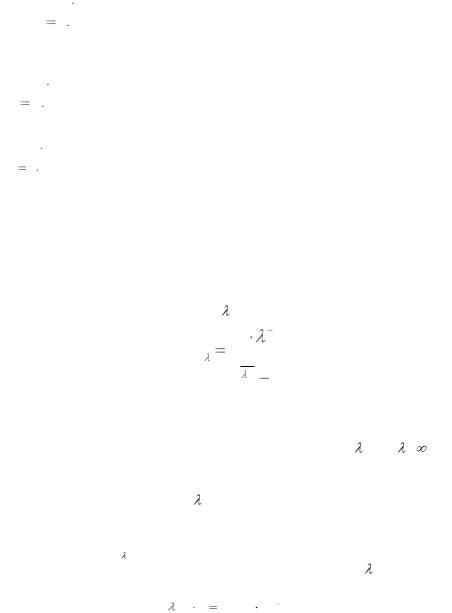

Из рис. 2, на котором закон Планка представлен графически, видно, что спектральная плотность потока излучения при отдельных температурах Т=const проходит через максимум. При =0 и = эта плотность стремится к нулю. С повышением температуры плотность потока излучения значительно увеличивается. Излучение существенно только в интервале длин волн от 0,8 до 400 мкм.

Закон Вина. С каждым последующим повышением температуры Т максимум спектральной плотности потока излучения абсолютного черного тела Ео смещается в сторону более коротких длин волн –

на рис. 2 показано пунктирной линией. Связь между Т и |

выражается |

||

законом смещения Вина: |

|

|

|

max |

T 2,898 10 3 |

,моК . |

(5) |

|

|

|

|

- 194 -

E0

E0

1200 K

1000 K

800 K

600 K

, мкм

0,4 - 0,8 мкм

Рис. 2. График зависимости Ео =f( ,Т)

Произведение длины волны, при которой имеет место максимум спектральной плотности потока излучения абсолютно черного тела, на абсолютную температуру есть величина постоянная.

Закон Стефана-Больцмана. Устанавливает зависимость интегральной плотности потока излучения абсолютно черного тела Ео от температуры Т. Проинтегрировав Ео по всему интервалу длин волн

по всему интервалу длин волн  (от 0 до ), получим

(от 0 до ), получим

|

|

|

|

|

|

|

T |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

||

E |

|

E |

|

d |

C |

|

|

|

, Вт/м |

, |

(6) |

|

o |

0 |

o |

|

|

o 100 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где Со = 5,67 Вт/(м2 К4) – коэффициент излучения абсолютного черного тела.

Закон Стефана-Больцмана выполняется и для реальных – серых – тел. В этом случае он принимает вид

|

|

T |

4 |

|

|

|

|

|

(7) |

||

|

|

|

|

||

E C |

100 , |

||||

|

|||||

где Е – интегральная плотность потока излучения серого тела; С – коэффициент излучения данного серого тела (С  Со ), С изменяется в диапазоне 0 – 5,67.

Со ), С изменяется в диапазоне 0 – 5,67.

- 195 -

Связь между плотностями потоков излучения данного тела и абсолютно черного тела при одной и той же температуре представляется в виде

E |

|

C |

, |

(8) |

|

|

|

|

|||

Eo |

Co |

||||

|

|

||||

где - интегральная степень черноты серого тела.

Знание величины степени черноты рассматриваемых серых тел позволяет рассчитать плотность потока излучения этих тел:

Е= Ео , |

(9) |

С учетом (6) уравнение (9) принимает вид

|

|

|

T |

4 |

|

|

E |

C0 |

|

. |

(10) |

||

|

|

|||||

100 |

||||||

|

|

|||||

Абсолютно черное тело при данной температуре обладает наибольшей излучательной способностью по сравнению с другими телами. Поэтому степень черноты серых тел может принимать значения от 0 до 1.

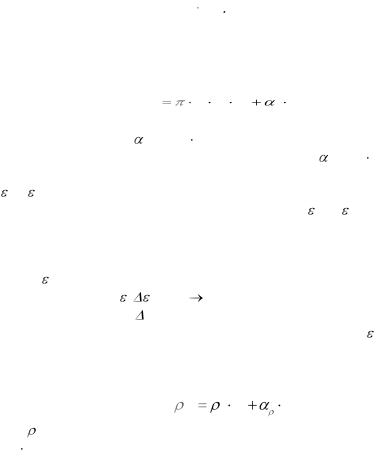

Для реальных тел степень черноты является сложной функцией, зависящей от природы излучающего тела, его температуры, состояния поверхности, а для металлов – от степени окисления этой поверхности. Для чистых металлов с полированной поверхностью при невысоких температурах  0,1. Степень черноты металлов растет с увеличением температуры практически линейно. Для чистых гладких металлов степень черноты связана с удельным электрическим сопротивлением эл зависимостью [1]

0,1. Степень черноты металлов растет с увеличением температуры практически линейно. Для чистых гладких металлов степень черноты связана с удельным электрическим сопротивлением эл зависимостью [1]

|

|

|

|

мет 0,576 |

эл T . |

(11) |

|

С появлением окисных пленок на поверхности металлов степень черноты может принимать значение мет=0,5 и выше. Степень черноты диэлектриков выше, чем чистых металлов, и обычно уменьшается с увеличением температуры. Степень черноты различных тел – это справочная характеристика, еѐ значения при различных условиях приводятся в литературе.

Описание экспериментальной установки и методика измерений

Существуют различные методы измерения степени черноты и коэффициента излучения тел. В каждом из них создаются условия, когда перенос тепла за счет конвекции и теплопроводности оказывается пренебрежимо малым по сравнению с излучением. Воспользуемся

- 196 -

методом, который можно считать калориметрическим, так как он основан на непосредственном измерении лучистого потока, испускаемого изучаемым телом.

Теплообмен излучением в замкнутой системе, состоящей из двух тел, описывается законом Стефана-Больцмана

|

|

|

|

|

4 |

|

|

4 |

|

|

|

||

Q |

|

|

C |

|

|

T1 |

|

|

T2 |

F |

|

, Вт, |

(12) |

л |

пр |

о |

100 |

|

100 |

1 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

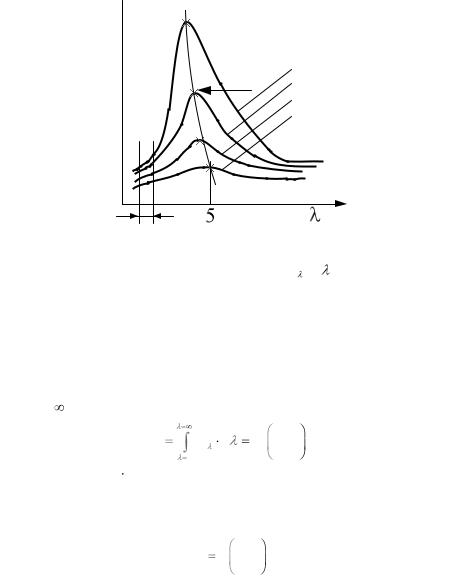

где Qл - поток излучения, испускаемый поверхностью исследуемого

тела F1. Система состоит из нагреваемой электрическим током проволоки с поверхностью F1 и стеклянной оболочки с поверхностью F2. Приведенная степень черноты этих тел при условии, что F1<<F2 :

|

|

|

|

1 |

|

|

1 , |

(13) |

|

|

|

|

|

|

|

||

пр |

1 |

|

F1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|||

|

1 |

|

F2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

то есть величину пр в уравнении (12) можно принять равной искомой степени черноты 1 излучающего материала проволоки – нихрома или вольфрама.

1.F1,T1, 1

2.F2 ,T2 , 2

2.F2 ,T2 , 2

Рис. 3. Схема расположения двух излучающих тел

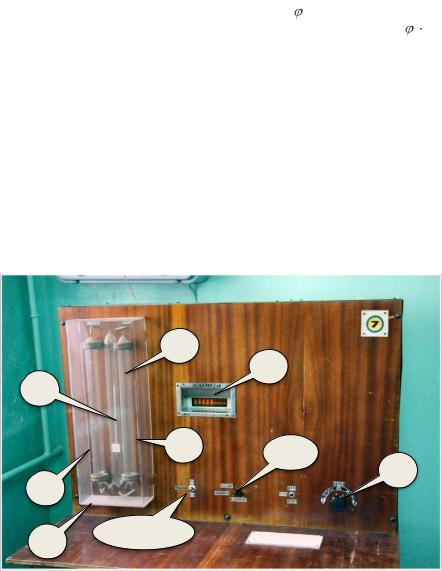

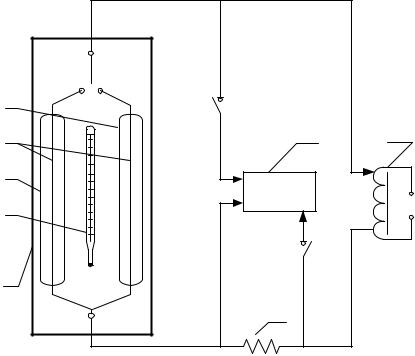

Основным элементом экспериментальной установки (рис. 4) является калориметр. Он выполнен в виде стеклянного вакууммированного баллона 1 с впаянной в него излучающей проволокой 5 с поверхностью F1. Стенки баллона являются тепловоспринимающими

- 197 -

поверхностями F2. Оба калориметра помещены в герметичный контейнер 7 из органического стекла.

Вакууммирование внутренней полости баллона до остаточного давления воздуха порядка 10-5 мм рт. ст. позволяет пренебречь переносом тепла конвекцией и теплопроводностью из-за отсутствия носителей этих видов переноса. Поэтому будем считать, что весь выделяемый тепловой поток Q от проволоки передается стенкам оболочки

только излучением. Этот тепловой поток определяется согласно закону Джоуля – Ленца по измеренным значениям напряжения Uэл и силы тока I, проходящего через проволоку.

Температуру излучающей поверхности проволоки Т1 устанавливают по измеренным значениям падения напряжения на проволоке, используя градуировочную зависимость Т1=f(Uэл) (прил. 1 и прил. 2). Температура внутренней поверхности стеклянного баллона t2 принимается равной температуре воздуха в контейнере 7 и измеряется ртутным термометром t2.

Проведение опытов

1.Подключить установку к электрической сети.

2.Переключатель П1 (переключатель тока, подаваемого на нихромовую или вольфрамовую нить) поставить в положение «НИХРОМ».

3.Переключатель П2 установить в положение «I» – ток. При помощи трансформатора (поз. 3 на рис. 4) установить значение силы

тока I1= I KI в соответствии с вариантом задания (показания цифрового прибора I умножаются на коэффициент КI = 0,01). Внести значения силы тока в таблицу измерений (табл. 2).

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2 |

|

Материал |

№ опыта |

I= |

I KI, |

|

Uэл= u Ku, |

t1, |

|

t2, |

|

А |

|

В |

ºС |

|

ºС |

||

|

|

|

|

|

||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Нихром |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Вольфрам |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 198 - |

|

|

|

|

|

4. Переключатель П3 установить в положение Uэл – падение напряжения. (Показания цифрового прибора умножаются на коэффициент Кu = 0,01). Внести значения падения напряжения Uэл= u Кu в таблицу измерений (табл. 2).

5.Аналогично произвести измерения при токах I2 и I3 значений Uэл2 и Uэл3 ,внести их в таблицу измерений (табл. 2).

6.Переключатель П1 установить в положение «ВОЛЬФРАМ».

7.Произвести измерения в последовательности, соответствующей пунктам 3–5. Показания прибора внести в таблицу измерений (табл. 2).

8.Температура поглощающих поверхностей стеклянных колб

принимается равной температуре воздуха в контейнере, t2. За время опыта она практически не меняется; измеряется при помощи ртутного термометра 6, расположенного в контейнере 7.

9.Показать таблицу измерений преподавателю. Отключить установку от сети.

5

4

6

1 П1

3

2 |

|

7 |

П2 и П3 |

|

а

- 199 -

П1 |

П1 |

П3 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

4 |

3 |

2 |

|

|

|

|

6 |

|

U |

В3-38 |

|

|

|

|

220 В |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

П2 |

7 |

t2 |

|

|

|

|

|

|

8 |

|

б

Рис. 4. Стенд к лабораторной работе (а) и схема экспериментальной установки (б): 1 и 2 – вакуумированные стеклянные колбы калориметра с излучающим телом – нихромовой или вольфрамовой проволокой 5; 3 – источник питания - автотрансформатор; 4 – измерительный прибор – вольтамперметр; 6 – ртутный термометр; П2 и П3 – переключатели тока и напряжения, подаваемого на нити; 7 – контейнер, в котором размещены оба калориметра 1 и 2; П1 – переключатель, попеременно подводящий ток то к нихромовой, то к вольфрамовой нити, 8 – шунт для измерения тока

- 200 -

Обработка опытных данных

1.Определить температуру проволоки t1 (oC) по измеренным значениям показаний вольтметра Uэл из градуировочного графика (см. прил. 1–2). Рассчитать абсолютную температуру: Т1=t1 + 273, К.

2.Записать температуру стенки калориметра, принимая ее равной температуре воздуха в контейнере из органического стекла:

Т2=t2+273, К.

3.По измеренным в опыте значениям силы тока I и напряже-

ния Uэл найти тепловой поток, излучаемый проволокой: |

|

Q =I Uэл, Вт. |

(14) |

Рассчитанные значения внести в табл. 3. и табл. 4.

4. Определить площади излучающих поверхностей нихромовой и вольфрамовой проволок, соответствующих каждой из измеренных температур, с учетом линейного расширения:

F |

1 |

d l |

o |

(1 |

1 |

t |

1 |

), м2 |

, |

(15) |

где для нихрома: lo = 0,45 м – длина проволоки при 0оС; d =0,00029 м – диаметр проволоки; 1 = 18,0 10-6 1/К – коэффициент линейного расширения; для вольфрама: lo = 0,45 м; d = 0,0003 м; 2 = 4,5 10-6 1/К.

5. Принимая, что при F1<<F2 приведенная степень черноты пр. 1, учитывая уравнения (13), рассчитать из уравнения (12) степень черноты нихромовой и вольфрамовой проволок эксп = 1 при каждой из измеренных температур Т1. Результаты расчетов занести в табл. 3 и

1, учитывая уравнения (13), рассчитать из уравнения (12) степень черноты нихромовой и вольфрамовой проволок эксп = 1 при каждой из измеренных температур Т1. Результаты расчетов занести в табл. 3 и

табл. 4. (отдельно для нихрома и вольфрама).

6. По результатам обработки опытов построить график зависимости эксп=f(T1), выбрав масштаб по осям:

ордината – : |

= 0,02 1 см; |

абсцисса – Т: |

Т = 20 К→1 см. |

7.По уравнению (11) рассчитать степень черноты расч нихрома

ивольфрама при исследованных в опыте температурах. Величина удельного электрического сопротивления этих металлов определяется по формуле

эл о (1 ti ), (16)

где о – удельное электрическое сопротивление металла при t = 0o, Ом см;  – температурный коэффициент сопротивления, 1/К. Для ни-

– температурный коэффициент сопротивления, 1/К. Для ни-

- 201 -

|

хрома |

о = 1,0 10-4 |

Ом см; |

|

|

= 0,25 10-3 |

|

1/К. |

Для вольфрама: |

|

||||||||||||||||

|

о = 0,06 10-4 Ом см; |

= 4,4 10-3 |

1/К. Результаты занести в табл. 3. и |

|

||||||||||||||||||||||

|

табл. 4. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8. На графики эксп = f (T1) нанести расчетные значения |

расч со- |

|

||||||||||||||||||||||

|

ответственно для нихрома и вольфрама. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

9. Считая эксп = f (I, Uэл, T1 и Т2), рассчитать погрешность изме- |

|

|||||||||||||||||||||||

|

рения |

эксп,. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 3 |

|

||

|

|

|

Результаты расчетов для нихромовой проволоки |

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

№ |

|

Расчетная |

|

|

Расчетное соотношение |

Опыты |

|

||||||||||||||||||

|

п/п |

|

величина |

|

|

1 |

2 |

3 |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

Температура про- |

|

|

|

T1 |

t1 |

273K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

волоки |

|

|

|

|

(t1 – из прил. 1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

Температура обо- |

|

|

|

T2 |

t2 |

273,K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

2 |

лочки стеклянного |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

где t2=t возд.в контейнере |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

калориметра |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Тепловой поток, |

|

|

|

|

Qл |

|

I Uэл , Вт |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

3 |

излучаемый прово- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

локой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Площадь поверхно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

), м2 |

|

|

|

|

|||||

|

4 |

сти проволоки при |

|

F |

1 |

d |

l |

o |

(1 |

|

1 |

t |

i |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

температурах t1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Экспериментальное |

|

|

|

|

|

|

|

Qл |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

значение степени |

|

1 |

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|||||

|

5 |

черноты проволоки |

|

|

|

F1 Co |

|

|

T1 |

|

|

|

|

|

T2 |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Удельное электри- |

|

|

|

|

о(1 |

|

|

ti ), |

|

|

|

|

||||||||||||

|

6 |

ческое сопротивле- |

|

|

|

эл |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

ние проволоки при |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

Ом см |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

температуре ti |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Расчетное значение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

7 |

степени черноты |

|

|

|

|

расч |

0,576 |

|

|

|

эл |

|

T1 |

|

|

|

|

||||||||

|

|

проволоки расч |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Такая же таблица расчетных величин составляется и для вольфрамовой проволоки.

- 202 -