- •1. Общие термины инноватики как науки

- •2. Типология нововведений

- •3. Технологические пределы и разрывы

- •4.Диффузия нововведений

- •5. Понятие инновационной стратегии

- •6.Инновации и предпринимательство

- •7.Инновационная инфраструктура. Общие сведения

- •8.Основные типы технопарковых структур

- •9. Финансовые институты инфраструктуры нововведений

- •10. Региональные аспекты развития инновационного предпринимательства. Социально-экономические цели и задачи регионального технологического развития

- •11.Формирование региональных инновационных стратегий

- •12. Персонал организации в инновационной сфере

- •13.Сопротивление изменениям

- •14. Подходы к преодолению сопротивления нововведениям

- •15. Роль лидера в организации

- •16.Модель группового лидерства

- •17. Обучение персонала

- •Методы генерации идей

- •18. Национальные инновационные системы

- •19. Особенности нис в рф

- •20. Новые подходы к управлению национальными инновационными системами. Конкурентоспособность национальных инновационных систем (нис)

- •21. Государственное регулирование инновационного развития. Макроэкономическая стратегия инновационного развития

- •22. Государственные научно-технические приоритеты и критические технологии

- •23. Цели и задачи научно-технологического развития России

- •24. Основные инструменты государственной инновационной политики Прямое государственное финансирование разработок

- •25. Оценка эффективности бюджетных расходов на ниокр

- •26.Налоговое стимулирование

- •27.Трансфер технологий

- •28.Создание инновационной среды

- •29. Реструктуризация сферы ниокр

- •30. Межгосударственные программы

- •31.Венчурный бизнес

- •32.Основные особенности рискового инвестирования

- •33.Подходы к снижению рисков при венчурном финансировании.

- •34.Схемы финансирования

- •35.Снижение рисков в процессе отбора проектов

- •36.Снижение рисков на стадии реализации проекта

- •37.Источники венчурного финансирования

- •38.Государственное регулирование венчурного бизнеса

- •39.Методы оценки эффективности рисковых инвестиций

- •40.Венчурный бизнес в России

- •41.Средства массовой информации и их роль в инновационной деятельности

- •42. Сетевая инфраструктура

- •43. Прототипы сетевых структур в Российской системе генерации знаний

- •44.Типология инновационных сетей

- •45.Кластеры как межорганизационные сети

42. Сетевая инфраструктура

Сетевое управление – механизм координации и согласованности во времени и пространстве между центром и периферией.

Сеть – группа компаний, работающих совместно.

Главной задачей, которую необходимо решить при повышении эффективности работы сетевых структур - оптимизация отношений между центром и периферией.

Составные части сети между собой связаны в теории сетей. Выделяют сильные и слабые связи.

К сильным относятся:

Контрактные отношения

Предоставление лицензий

Совместное производство

Соглашение о сотрудничестве

К слабым относятся те отношения, в которых отсутствует перспектива и гарантия установления постоянных производственных и научных связей. Они обычно формируются там, где нет сложившихся организационных отношений, а есть экономические связи или доверительные отношения.

Учитывая вышесказанное, сетевую структуру можно определить как комплекс взаимосвязанных узлов, деловых единиц. Имеет ряд отличий:

Они способны генерировать знания и эффективно обрабатывать информацию

Адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям

Обладают гибкостью, которая заключается в изменении экономических инструментов с учетом изменившихся условий

Принято выделять 5 типов сетевых структур:

Сеть поставщиков, включающая субподрядчиков, соглашения по первоначальному производству оборудования и первоначальному проектированию между клиентом и поставщиками.

Сети производителей, включая все соглашения по совместному производству, которые позволяют конкурирующим производителям объединить свои активы, чтобы расширить свои портфели заказов и географический охват.

Потребительские сети, которые определяются связями производственных компаний, рыночных каналов, посредников, создающих добавочную стоимость товара и конечных потребителей.

По стандартам, которые инициируются теми, кто устанавливает глобальные стандарты с целью заключить в них как можно больше фирм.

Сети технологических коопераций, которые способствуют приобретению продуктового, производственных технологий, поощряют обмен знаниями и опытом с целью содействия коммерциализации результатов НИОКР.

В последнее время выделяют 6 тип – инновационные сетевые структуры, которые являются объединением сетей 3,4,5 типов.

Научно-инновационная сеть – это комплекс взаимосвязанных узлов, которые представляют собой исследовательские, проектные, конструкторские, испытательные и промышленные учреждения, организованные по сетевому принципу.

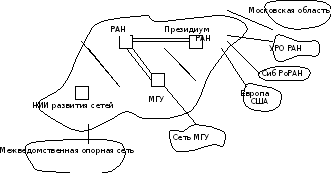

43. Прототипы сетевых структур в Российской системе генерации знаний

Центральным вопросом в создании сетей является организация эффективных каналов распределения знаний.

Центральной организацией, которая генерирует знания в РФ, является российская академия наук.

РАН накоплен достаточно большой объем информации в цифровом виде и на ее базе была создана первая и единственная в РФ научно-образовательная социальная сеть «Соционет». «Соционет» предоставляет пользователям свой доступ к ее информационным ресурсам и сервисам системы. Она состоит из множества узлов «индивидуумов» или организаций, которые состоят между собой в отношениях следующих типов:

Отношения между автором публикации и администратором.

Отношения между администратором коллекции и администратором системы.

Отношения между пользователями и администраторами.

Наиболее острыми проблемами являются:

Отсутствие понимания всех заинтересованных сторон в необходимости дальнейшего развития единой информационной системы.

Не разработано с учетом тенденции развития науки нормативно-правовой базы, позволяющей защищать авторские права и права интеллектуальной собственности авторов и разработчиков.

Различный уровень подготовки организаций РАН к внедрению такой системы.

Отсутствуют или недостаточно подготовлены необходимые базовые информационные блоки системы.

Отсутствуют адаптивные разработки в области стандартизации объектов и механизмов системы.

Решение поставленных проблем само по себе не приведет к созданию научно-инновационной сети, а вызовет лишь возникновение предпосылок для этого. Дальнейшим путем развития должно стать повышение гибкости научной среды, ориентация на потребности бизнеса и улучшение взаимодействия между научными институтами и центрами трансфера и коммерциализации технологий.