- •«Фу вашу кашу!»

- •«Купите мне машину!»

- •«Не буду надевать эти...»

- •«Успокойся, деточка!»

- •«Хочу, хочу, хочу!!!»

- •«Мама с папой тебя просят...»

- •На прогулке

- •В гостях и на людях

- •«Изводины»

- •Крикуны и «вопилки»

- •Манипуляторы

- •Вредины

- •Упрямцы

- •Кривляки

- •Скандалисты

- •«Не буду переделывать!»

- •«Отстаньте от меня!»

- •«Почему они такие грубые?»

- •«Как можно так про учителей?»

- •«Иначе убегу!»

- •«Вы мне не указ!»

- •«С кем хочу, с тем и дружу!»

«Не буду переделывать!»

(Проблема домашних заданий)

«Мы с супругом оба работаем. Владик ходит в продленку. Уроки делает там. Дома я только проверяю, все ли нормально. Часто письменные задания сделаны очень небрежно. Но заставить сына переделать — это целая проблема. Он упорно отказывается, говорит, что лучше все равно не получится. Но я-то знаю, как он может писать, когда постарается».

«Сидеть над душой у ребенка, пока он занимается, я считаю лишним. Но домашние задания, естественно, проверяю. Часто дело доходит до крика и скандалов. Я требую, чтобы дочь переписала все без помарок и исправлений. Бывает, в одной домашней работе по нескольку ошибок или начинает без конца черкать. Она же упирается, как бык, и твердит: "Я все сделала, переделывать не буду! Я устала ". Переубедить ее очень трудно. Если в дело вмешивается муж, то просто дает ей чистую тетрадь и заставляет писать заново. Дочь подчиняется, но со слезами и причитаниями. Результат получается не самый лучший, иногда сидим с ней до 9, даже до 11 вечера. Ну а как иначе?»

Автором уже затрагивался вопрос об ошибках и исправлениях в домашних работах учащихся*. Навыки самоконтроля вырабатываются у школьников не сразу. В среднем на это уходит 3—5 лет, но процесс может затянуться и на гораздо большее время. Именно по этой причине родители младших школьников проверяют правильность и качество выполнения домашних заданий

своих детей.

Цель этих проверок не просто найти и исправить возможные ошибки, а проверить работу детей в целом, оценить, насколько они постарались, все ли поняли, нет ли где упущений. Без этого трудно добиться успехов в учебе. Да и учителя обычно приветствуют родительский контроль, даже настаивают на нем.

Но далеко не в каждой семье имеется неработающий взрослый. В современных условиях чаще всего трудятся оба родителя. Они могут уделять детям лишь незначительную часть своего свободного времени. Поэтому ученикам часто помогают бабушки, дедушки пенсионного возраста или старшие братья и сестры. Если же младший школьник после занятий предоставлен сам себе, то неизбежна продленка, а вслед за ней — вечерние бдения над тетрадками и учебниками, а порой и неприятные разговоры с папами и мамами, если ученик заигрался и вовремя не вспомнил о своих обязанностях.

В

этих ситуациях большинство учеников

проявляют специфическое

упрямство. Они полагают, что раз работа

выполнена, то все остальное — лишь

придирки со стороны взрослых членов

семьи. «Ну и что, что некрасиво написано?!

Ну и что, что намельчили?! Ну и что, что

вкривь и вкось?! Ну и что, что много

исправлений?! Главное, что все

сделано. А остальное — ерунда!» Для

многих родителей

слышать подобные рассуждения и возмущенные

выкрики не в новинку. И воспринимаются

они как глупый детский

каприз, необоснованное упрямство.

В

этих ситуациях большинство учеников

проявляют специфическое

упрямство. Они полагают, что раз работа

выполнена, то все остальное — лишь

придирки со стороны взрослых членов

семьи. «Ну и что, что некрасиво написано?!

Ну и что, что намельчили?! Ну и что, что

вкривь и вкось?! Ну и что, что много

исправлений?! Главное, что все

сделано. А остальное — ерунда!» Для

многих родителей

слышать подобные рассуждения и возмущенные

выкрики не в новинку. И воспринимаются

они как глупый детский

каприз, необоснованное упрямство.

В родительском сознании звучат другие слова: «Видно же, что ребенок не постарался, что сделал плохо, для отписки, значит, надо переделать. Чего зря упрямиться? Только время тянет да нервы понапрасну треплет». Эта несостыковка установок выступает непосредственной причиной капризов с условным названием «Не буду переделывать!».

Итак, ваши дети видят свою задачу только в том, чтобы сделать домашние задания. Это уже неплохо. Но они не принимают на себя ответственности за качество их выполнения, ведь проверяете и оцениваете их все равно вы (родители) или учителя. В этом-то и состоит частичная недоработка и семьи и школы. Осуществление индивидуального подхода к обучению означает одновременную опору на хорошо развитые качества и умения и включение тех, что развиты недостаточно, в сферу совместной деятельности «ребенок — взрослый». В данных же обстоятельствах взрослые, вероятно, не задавались целью повысить ответственность детей, сформировать и развить у них навыки самоконтроля. Для них легче было взять на себя эти функции, а не тратить дополнительное время и усилия на выработку соответствующих умений у самих школьников. Но нехватка времени — не единственная причина. Мы, взрослые, нередко подсознательно противимся процессу взросления, возмужания наших детей из ложного страха оказаться ненужными им. На примере пенсионеров мы знаем, как горько оказаться не у дел. Подспудный страх «отлучения» выражается в стремлении взрослых законсервировать в детско-родительских отношениях ребяческую беспомощность, заставить детей чувствовать нужду в нас.

Своеобразной расплатой за это и являются описываемые ситуации. Школьники через капризы и упрямство дают понять нам, что свою часть работы они выполнили, остальное не их забота. И то, что мы не довольны результатом, это, как говорят американцы, наши проблемы. Вывод напрашивается сам собой. Либо мы перекладываем ответственность за результаты учения на плечи наших детей, либо вынуждены будем вновь и вновь слышать от них: «Не буду переделывать! И так нормально!»

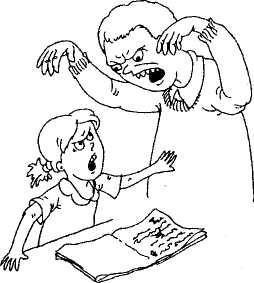

Использование родительской власти приводит к формированию чувства неудовлетворенности у самых выдержанных и уравновешенных пап и мам. Они начинают воспринимать себя не иначе как в роли этаких пугал, страшных бармалеев и злющих бабок-ежек, которые только и делают, что кричат на маленьких детей, пугают их всевозможными наказаниями. Родительские заботы о своих потомках не находят иного выражения, кроме как в скандалах, принуждении и угрозах. Это противоречит представлению взрослых о себе как о хороших, заботливых родителях и порождает массу неприятных переживаний помимо недовольства своими отпрысками. Однако неумолимый закон природы гласит, что всякое действие рождает действие, равное ему по силе, но противоположно направленное (противодействие). Поэтому чем сильнее родительский нажим, тем сильнее сопротивление школьников. Они находят сотни способов оттянуть неприятный момент «расплаты» за содеянное, приводят тысячи смягчающих их вину обстоятельств, и все ради того, чтобы не выполнять требование взрослых, несправедливое с их точки зрения. Теперь их задача — одержать психологическую победу в этом поединке. Некоторые дети нарочно начинают допускать ошибки при переписывании, лишь бы доказать бессмысленность этой родительской затеи. Их манипулятивные действия можно интерпретировать так: посмотрите, все равно лучше не будет, зачем же мучить себя и меня?

Чтобы в корне изменить для учеников психологический смысл ситуации, взрослым необходимо отказаться от противоборства и заняться перестройкой взаимоотношений со своими детьми. Необходимо помочь школьникам и школьницам обрести личностную значимость учения. Принуждение дает хорошие результаты лишь на самых первых этапах. Его должны сменить заинтересованность и ответственное отношение к учебной деятельности. Одной лишь заинтересованности или ответственности мало. В первом случае ребенок будет заниматься лишь по отдельным предметам и темам, станет учиться от случая к случаю. Во втором у него разовьется пассивное безразличие, ученик станет «тянуть свою лямку» лишь из покорности и страха.

Решить поставленную задачу можно лишь совместными усилиями родителей и педагогов. Согласованность действий, взаимное информирование, отказ отличных амбиций — обязательные условия этого союза. Наградой же за него станет спокойствие и уверенность в завтрашнем дне наших детей.

№ 18