- •Глава 1

- •1.2. Специфика разработки пос и ппр

- •1.3. Состав и содержание ппр на строительство отдельного здания

- •1.4. Состав ппр на возведение надземной части здания

- •1.5. Состав и содержание ппр на отдельный вид технически сложных работ

- •Глава 2

- •Глава 3

- •3.1. Стройгенпланы строительства

- •3.2. Проектирование склада конструкций

- •3.2.1. Дороги стройплощадки

- •3.2.2. Погрузка и разгрузка строительных грузов

- •3.2.3. Складирование материальных элементов

- •Глава 4

- •4.1. Инженерно-геологические изыскания и создание геодезической разбивочной основы

- •4.2. Расчистка и планировка территории

- •4.3. Отвод поверхностных и грунтовых вод

- •4.4. Подготовка площадки к строительству и ее обустройство

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •7.1. Отрывка котлована и подготовка основания

- •7.2. Монтаж подземной части здания

- •Глава 8

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Специфика монтажа большепролетных зданий

- •8.3. Последовательность установки элементов каркаса

- •8.4. Использование временных опор и подмостей

- •8.5. Способы перемещения сооружений на постоянные опоры

- •8.6. Выбор методов монтажа и совмещения работ

- •Глава 9

- •9.1. Технологические особенности возведения зданий

- •9.1.1. Объемно-планировочные решения промышленных зданий

- •9.1.2. Последовательность производства работ

- •9.2. Методы совмещения циклов строительства

- •9.3. Методы возведения одноэтажных промышленных зданий и монтажные механизмы

- •Глава 10

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Особенности монтажа зданий разных типов

- •10.3. Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж

- •10.3.1. Конструкции блоков покрытия и способы их сборки

- •10.3.2. Конвейерная сборка

- •10.3.3. Склады материалов и конструкций при конвейере

- •10.3.4. Способы блочного монтажа

- •10.3.5. Достоинства и применимость метода

- •Глава 11

- •11.1. Общие положения

- •11.2. Способы монтажа зданий

- •11.2.1. Применяемые монтажные механизмы

- •11.2.2. Очередность монтажа каркаса здания

- •11.3. Монтаж конструкций при использовании одиночных кондукторов

- •11.4. Монтаж конструкций при использовании групповых кондукторов

- •11.5. Монтаж конструкций при использовании рамно-шарнирного индикатора

- •11.6. Монтаж зданий других конструктивных схем

- •Глава 12

- •12.1. Основные циклы работ и геодезическое обеспечение монтажа

- •12.2. Установка конструктивных элементов

- •12.2.1. Установка панелей наружных стен

- •12.2.2. Установка внутренних стен

- •12.3. Организация монтажных работ

- •12.3.1. Общие принципы монтажа

- •12.3.2. Основные схемы монтажа крупнопанельных зданий

- •Глава 13

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Технология монтажа элементов

- •Глава 14

- •14.1. Особенности метода

- •14.1.1. Специфика возводимых зданий

- •14.1.2. Специфика применяемых конструкций

- •14.2. Опалубки для бетонирования ядер жесткости

- •14.3. Технология изготовления плит перекрытий

- •14.4. Технология подъема перекрытий

- •14.4.1. Подъемники, принцип их работы

- •14.4.2. Последовательность производства работ

- •14.4.3. Механизация возведения зданий

- •14.5. Технология работ при подъеме этажей

- •Глава 15

- •15.1. Общие положения

- •15.2. Применяемые монтажные механизмы

- •15.3. Способы монтажа зданий

- •15.3.1. Монтаж зданий при железобетонном каркасе

- •15.3.2. Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасах

- •15.3.3. Обеспечение устойчивости каркаса в период монтажа

- •15.4. Отделочные работы

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Монтаж башен

- •16.2.1. Монтаж башен наращиванием

- •16.2.2. Поворот башен вокруг шарнира

- •16.2.3. Монтаж башен подращиванием

- •16.3. Монтаж радиомачт

- •16.3.1. Монтаж мачт наращиванием

- •16.3.2. Монтаж мачт поворотом и подращиванием

- •Глава 17

- •17.1. Виды вантовых покрытий

- •17.1.1. Прямоугольные в плане системы

- •17.1.2. Системы эллиптические или овальные

- •17.1.3. Круглые в плане системы

- •17.2. Возведение покрытий с вантами

- •17.3. Возведение здания с вантовыми фермами

- •17.3.1. Специфика возводимого здания

- •17.3.2. Технология изготовления и монтажа конструкций

- •Глава 18

- •18.1. Общие положения

- •18.2. Организация возведения кирпичных стен

- •18.3. Поточное производство монтажных и каменных работ

- •18.4. Возведение каменных конструкций в зимних условиях

- •18.5. Мероприятия в период оттаивания кладки

- •Глава 19

- •19.1. Общие положения

- •19.2. Большепролетные здания с деревянными несущими конструкциями

- •19.3. Специальные деревянные сооружения

- •19.4. Каркасные деревянные здания

- •19.5. Брусовые здания

- •Глава 20

- •20.1. Назначение опалубки

- •20.2. Основные типы опалубок

- •Глава 21

- •21.1. Состав комплексного процесса

- •21.2. Механизация бетонных работ

- •Глава 22

- •22.1. Опалубки стен и колонн

- •22.1.1. Мелкощитовая опалубка

- •22.1.2. Крупнощитовая опалубка

- •22.2. Опалубка перекрытий

- •Глава 23

- •23.1. Катучая опалубка

- •23.2. Объемно-переставная опалубка

- •23.3. Туннельная опалубка

- •23.3.1. Многоцелевая объемная опалубка фирмы «ное»

- •23.3.2. Туннельная опалубка фирмы «утинор»

- •Глава 24

- •24.1. Подъемно-переставная опалубка

- •24.2. Скользящая опалубка

- •24.3. Блок-формы

- •24.4. Блочная опалубка

- •24.5. Крупноблочная опалубка для шахт

- •Глава 25

- •25.1. Пневматическая опалубка

- •25.2. Несъемная опалубка

- •25.2.1. Общие положения

- •25.2.2. Опалубочная система из пенополистирола

- •25.3. Греющие опалубки

- •Глава 26

- •26.1. Общие положения

- •26.2. Специфические особенности стройгенплана

- •26.3. Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки

- •26.4. Защита экологической среды

- •26.5. Защита возводимого здания

- •Глава 27

- •27.1. Общие положения

- •27.2. Технологам замены загрязненного грунта

- •27.3. Технологам очистки и санации загрязненного грунта

- •27.4. Технологии консервации загрязненного грунта

- •27.5. Технологии предохранения территорий от загрязнения при создании полигонов для захоронения отходов

- •27.6. Технологии рекультивации территорий

- •Глава 28

- •28.1. Особенности зимнего периода

- •28.2. Технология бетонирования конструкций без искусственного обогрева

- •28.2.1. Метод «термоса»

- •28.2.2. Применение противоморозных добавок

- •28.3. Бетонирование конструкций с термообработкой

- •28.4. Рекомендации по выбору метода термообработки

- •28.4.1. Термообработка фундаментов

- •28.4.2. Термообработка стеновых конструкций

- •28.4.3. Термообработка перекрытий и других конструкций

- •28.5. Особенности термообработки конструкций в различных опалубках

- •28.6. Бетонирование в зимнее время при реконструкции зданий

- •28.7. Бетонирование конструкций в экстремальных условиях

- •Глава 29 технология реконструкции зданий

- •29.1. Общие положения

- •29.2. Разборка и ликвидация зданий и сооружений

- •29.3. Надстройка мансардных этажей

- •29.4. Встроенные системы при реконструкции зданий

- •29.5. Особенности замены сборных конструкций

- •29.6. Усиление конструкций

23.2. Объемно-переставная опалубка

Объемно-переставную опалубку применяют для одновременного бетонирования внутренних поперечных стен и междуэтажных перекрытий многоэтажных жилых и административных зданий. Объемно-переставная опалубка представляет собой крупноразмерный опалубочный блок, включающий опалубку стен и перекрытий, который монтируют и переставляют с помощью монтажного крана.

Эту опалубку выполняют в виде пространственных секций П- и Г-образной формы. Она состоит из двух боковых (стеновых) и потолочной опалубочных панелей, шарнирно сочлененных между собой, поддерживающих устройств и приспособлений для закрепления в проектном положении и распалубки.

Секции при соединении образуют «туннели» — опалубки на квартиру или на всю ширину здания. Секции опалубки могут иметь переменную ширину в зависимости от принятого шага стен и различную длину. П- и Г-образные секции опалубки устанавливают на перекрытии ранее забетонированного этажа, выверяют и закрепляют между собой в продольном и поперечном направлениях.

Общие конструктивные признаки опалубки:

• наличие системы механических домкратов для выверки и установки в проектное положение;

• катучие опоры для перемещения секций опалубки при монтаже и демонтаже;

• система раскосов для обеспечения необходимой пространственной жесткости.

В России объемно-переставную П-образную опалубку выпускают в виде секций шириной 1,2; 1,5; 1,8 м (модуль 300 мм), при пролетах 2,4...6,3 м и шаге 0,3 м. Опалубку применяют для этажей высотой 2,8; 3,0 и 3,3 при толщине перекрытий не более 16 см. Ее собирают из Г-образных элементов, объединяемых верхним шарниром, используя системы подкосов и стоек. В комплект опалубки входят щиты торцевых наружных стен, лифтовых шахт, секции для коридоров, подмости.

Опалубочный блок из готовых П-образных секций собирают на всю ширину здания. Секции опалубки устанавливают на путь из швеллеров, по которым их можно перемещать вдоль или поперек здания в зависимости от его конструктивного решения. Пути прокладывают вдоль бетонируемых стен. Боковые панели служат внутренней опалубкой монолитных стен, а верхние — опалубкой перекрытия. Собранную секцию опалубки краном устанавливают в проектное положение. Для установки (и для распалубливания) в рабочее положение нижняя часть секции оборудована четырьмя катками (шаровыми опорами) для передвижения по перекрытию и четырьмя винтовыми домкратами (по два с каждой стороны), которые располагаются выше опор и с помощью которых секцию можно поднимать при установке в рабочее положение и опускать при распалубке.

При бетонировании предыдущего этажа одновременно или с небольшим разрывом во времени бетонируют и цоколи стен следующего этажа высотой 15...20 см и выпуском арматуры на 30...40 см для сопряжения с арматурными каркасами стен. После распалубливания этих цоколей тщательно проверяют их положение в плане и толщину, контролируют отметки перекрытия, соосность стен, определяют и закрепляют рисками места установки щитов опалубки стен.

На новом рабочем горизонте осуществляют разбивку осей стен, разметку мест установки секций опалубки, при необходимости — устройство маяков стен.

Перед установкой опалубку очищают, смазывают, проверяют состояние замковых соединений, струбцин, опор и домкратов. Опалубку подают краном и устанавливают в соответствии с разбивочными рисками (рис. 23.3).

Рис. 23.3. Схема установки щитов объемно-переставной опалубки:

1 — механические домкраты; 2 — консольные подмости; 3 — телескопические наклонные стойки для крепления щитов; 4, 6 — ограждения; 5 — торцевой щит опалубки

Домкратами выверяют горизонтальность верхней палубы, а струбцинами добиваются контакта с цоколем и вертикальности боковых панелей. Затем по длине туннеля устанавливают рядом соседнюю секцию, между элементами укладывают специальные прокладки для максимально плотного соединения элементов и осуществляют дополнительное натяжение с помощью замковых соединений.

После устройства туннеля на всю длину приступают к установке пространственных каркасов армирования стен на высоту этажа (обычно длиной до 6 м). Каркасы подают краном и соединяют с выпусками арматуры нижележащего этажа. Затем устанавливают торцевой боковой щит и, если это положено по проекту, устанавливают торцевой наружный щит на специальные консольные подмости и крепят его с помощью телескопических наклонных стоек, жестко прижимают нижним торцом к ранее забетонированной конструкции стен предыдущего этажа. Это обеспечивает неизменяемое геометрическое положение торцевых наружных щитов. Для образования оконных и дверных проемов на опалубке закрепляют специальные вставки, которые также могут быть использованы как опалубка торцевых стен. На поверхность туннеля укладывают арматурные каркасы перекрытия, которые связывают с ранее установленными каркасами стен.

Бетонную смесь укладывают между туннелями опалубки для бетонирования и образования стен здания, а также на сами секции, осуществляя бетонирование перекрытий. После того как бетон наберет распалубочную прочность, опалубку распалубливают, не разбирая ее на составные элементы. При распалубливании секции опалубки как бы сжимаются, для чего сдвигают внутрь забетонированного туннеля внутренние боковые щиты опалубки (или щиты стен), благодаря этому легко отрывается и перемещается вниз горизонтальный щит перекрытия. Для извлечения опалубки из забетонированной секции элементы верхней панели опускают с помощью домкратов, а боковые панели отодвигают от стен. Затем опалубку на катках выдвигают по инвентарным путям, уложенным по перекрытию, на соседнюю позицию или на специальные подмости, которые устраивают с продольной открытой стороны здания, откуда закрепленную секцию переставляют краном на новую позицию.

Объемно-переставную или горизонтально перемещаемую опалубку применяют преимущественно при строительстве зданий с поперечными несущими стенами и открытыми фасадами, необходимыми для извлечения опалубки, что накладывает определенные технологические ограничения (необходимо оставлять проемы или открытые фасады для извлечения крупных секций опалубки). Эти открытые поверхности затем закрывают сборными стеновыми панелями, кирпичной кладкой и т. д.

Применение трансформируемой объемно-переставной опалубки для разных пролетов, толщины стен, при необходимости, и высоты этажей позволяет получать разнообразные объемно-планировочные решения зданий. Объемно-переставная опалубка, по сравнению с крупнощитовой, имеет относительно сложную конструкцию и большую стоимость. Поэтому ее целесообразно использовать для возведения большой серии монолитных зданий в одном районе и с высоким темпом оборачиваемости опалубки.

Конструктивно опалубка может иметь самое разнообразное решение. Принципиальной является возможность значительного отклонения боковых щитов от вертикали, они могут смещаться к центру при распалубке и, наоборот, возвращаться в вертикальное положение при установке опалубки в рабочее состояние. Горизонтальный щит также может иметь различное конструктивное решение, но главное требование к нему — легкость установки и распалубливания. Отрыв щита от бетона происходит при одновременном действии трех факторов: опускание боковых щитов на несколько сантиметров с помощью домкратов, отклонение боковых щитов от вертикали (что снижает их высоту по вертикали) и отрыв горизонтальных щитов в центре пролета с помощью домкратов.

В зависимости от применяемой технологии и наличия соответствующих приспособлений используют несколько схем демонтажа объемно-переставной опалубки.

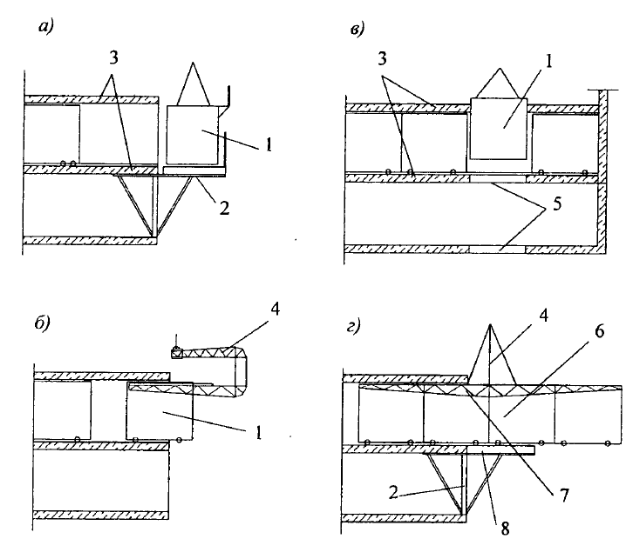

Рис. 23.4. Схема демонтажа объемно-переставной и туннельной опалубки:

а — мелкими секциями с помощью выносных подмостей; 6— с помощью траверсы «утиный нос»; в — через проемы в перекрытиях; г — крупными блоками с помощью распределительной фермы и подмостей с откидным ограждением; 1 — секция опалубки; 2 — выносные подмости; 3 — перекрытие; 4 — траверса; 5 — проемы в перекрытии; 6 — крупноразмерный блок; 7 — траверса — распределительная ферма; 8 — откидное ограждение

Демонтаж опалубки может быть осуществлен (рис. 23.4):

• мелкими П-образными секциями длиной 1,2... 1,8 м путем их выкатки на выносные подмости и подъема с них краном;

• мелкими секциями путем их выкатки на обрез наружной стены и перестановки краном с помощью траверсы «утиный нос»;

• мелкими секциями через специально оставленные при бетонировании проемы в перекрытиях;

• крупными Г- и П-образными блоками длиной в 3...5 элементов при использовании выносных подмостей и траверсы в виде распределительной фермы при одновременной подвеске блока на крюке крана с помощью траверсы и постепенном выкатывании его из забетонированного пространства.

Применение выносных подмостей повышает затраты труда, поэтому рациональнее использовать извлечение опалубки крупными секциями и их перестановку с помощью специальных траверс.

При демонтаже опалубки мелкими секциями первоначально их отсоединяют в замках. С помощью домкратов и струбцин отжимают опалубку крайней секции от забетонированной конструкции, щиты этой опалубки отрывают от бетонных поверхностей. Всю эту секцию опускают на катки. Затем секцию выкатывают на площадку выносных подмостей, стропуют и перемещают краном на участок, подготовленный к монтажу опалубки. Далее те же операции повторяют со следующими секциями поочередно, осуществляя отрыв их от забетонированных поверхностей с помощью гидравлических или винтовых домкратов. Более эффективно использовать специальную траверсу, которая захватывает секцию без предварительного выкатывания на выносные подмости. В результате снижаются трудозатраты на монтаж и демонтаж опалубки.

Для демонтажа опалубки можно использовать специальные проемы в перекрытиях (например, проемы лифтовых шахт или специально временно оставляемые проемы). Демонтаж также ведут отдельными секциями в той же очередности. Секции выкатывают в проем и поднимают краном с последующей установкой на новое место.

Возможно применение схемы демонтажа сразу всего блока опалубки. Для этого необходима траверса специальной конструкции, блок опалубки должен иметь тележки для выкатывания. По мере выдвижения опалубочного блока устанавливают по центру пролета временные телескопические стойки с фиксирующими домкратами.

Использование объемно-переставной опалубки позволяет добиться снижения трудоемкости опалубочных работ и делает процесс возведения монолитных конструкций здания наиболее индустриальным.