- •Часть 1

- •2. Негабаритные перевозки и классы габаритной проходимости

- •3. Междупутья

- •Глава II трасса, план и профиль пути

- •1. План местности в горизонталях

- •2. Геодезические работы и инструменты

- •3. Категории линий.

- •Эксплуатационные показатели железнодорожных линий

- •4. Трасса и план железнодорожной линии

- •5. Параллельное смещение путей

- •6. Продольный профиль линий

- •Глава III

- •1. Назначение земляного полотна. Грунты

- •2. Конструктивные элементы земляного полотна

- •3. Поперечные профили насыпей и выемок

- •Не менее 10м , Не менее 10м

- •4. Поперечные профили станционных площадок

- •5. Водосборные, водоотводные и дренажные устройства

- •6. Укрепление и защита земляного полотна

- •7. Деформации и разрушения земляного полотна

- •8. Полоса отвода

- •9. Искусственные сооружения

- •10. Мосты и трубы

- •Глава IV

- •1. Назначение и составные элементы

- •2. Рельсы

- •3. Рельсовые стыки и стыковые скрепления

- •4. Рельсовые опоры

- •6. Угон пути. Противоугонные устройства

- •7. Балластный слой

- •8. Типы верхнего строения пути

- •Глава V

- •1. Взаимодействие пути и подвижного состава

- •2. Рельсовая колея в прямых и кривых участках пути

- •3. Переходные кривые. Отвод уширений колеи и возвышений наружных рельсовых нитей.

- •Глава VI

- •1. Назначение и основные части

- •2. Виды стрелочных переводов

- •4. Расчет основных геометрических элементов

- •5. Взаимное расположение на станциях

- •6. Осмотры и проверки

- •Нормы износа рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников крестовин

- •Глава VII

- •1.Переезды

- •2. Путевые заграждения и знаки

- •Глава VIII

- •1.Структура управления путевым хозяйством

- •2. Принципы организации и классификация путевых работ

- •3. Основные машины, применяемые при ремонте пути

- •Глава IX

- •1. Основные принципы

- •2. Контроль за состоянием пути

- •3. Предотвращение заносов и размывов пути

- •4. Безопасность движения поездов и личная безопасность работников при путевых работах

- •Глава X

- •1. Изыскания железных дорог. Общие сведения

- •2. Содержание и порядок разработки проектов линий и железнодорожных узлов

- •3. Общие принципы сравнения вариантов

- •4. Основы организации строительства

- •5. Комплекс работ и прием сооружений в эксплуатацию

6. Укрепление и защита земляного полотна

Бермы и откосы земляного полотна, кюветов, продольных водоотводных и нагорных канав требуют защиты от размыва ливневыми, паводковыми и текущими водами, а также от выдувания пылеватых мелкозернистых грунтов ветрами. Наиболее простой способ их укрепления — посев многолетних трав с предварительным покрытием откосов насыпей и выемок, состоящих из глин, суглинков, песков и супесков, растительным слоем грунта. Сеют травы и вносят удобрения специальным агрегатом.

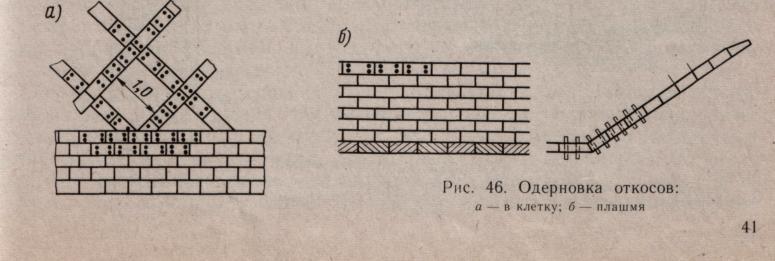

Другой способ – одерновка откосов в клетку и плашмя (рис. 46). Сплошная одерновка плашмя предотвращает размыв дождями и талыми водами и допускает периодическое подтопление и небольшое волновое воздействие. Для срезки дерна применяется дернорез-дерноукладчик. Куски дерна закрепляют на откосах деревянными спицами размером 2x2x25 см.

В благоприятных климатических условиях периодически подтапливаемые откосы защищают древесно-кустарниковые насаждения, которые хорошо противостоят воздействию текущей воды и волнобоя и предупреждают поверхностные сплывы откосов.

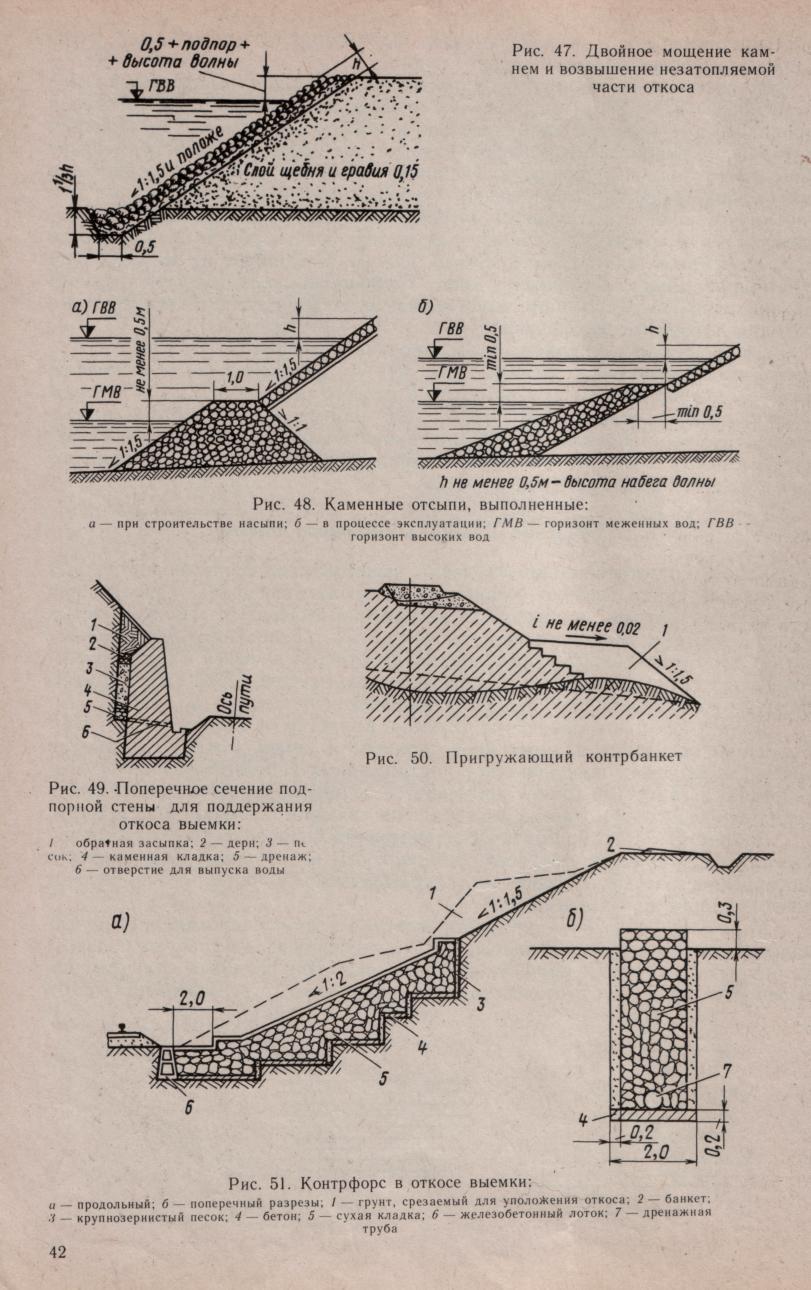

Каменная наброска в плетневых клетках и мощение камнем (рис. 47) надежно защищают подтопляемые откосы от размыва, но требуют больших затрат ручного труда и их почти не применяют. Для создания каменных отсыпей (рис. 48) используют самосвалы, бульдозеры и другие машины. Отсыпи

способны приспосабливаться к неравномерной осадке откосов и этот способ защиты широко применяют в районах, где камень не дорог.

Прочным и надежным укреплением, позволяющим полностью механизировать изготовление и укладку, служат сборные железобетонные плиты размерами в плане 2,5x2,5; 2,5x3 и 2,5x3,5 м, толщиной не менее 12 см. При укладке швы между плитами заливают бетоном или цементным раствором. Этот способ укрепления применяют, как правило, при полной стабилизации земляного полотна.

Различные конструкции укрепления выдерживают примерно следующую скорость течения воды: одерновка — 0,9—1,4, наброска из камней — 3,0—4,9, одиночное каменное мощение — 2,5—5,0, бетонные откосные плиты — 5,0—12,0 м/с. В зависимости от местных условий выбирают тот или другой способ укрепления.

Повышают устойчивость насыпей на крутых косогорах и откосов подпорные стены (рис. 49), пригружающие контрбанкеты (рис. 50) и контрфорсы (рис. 51), сооружаемые по индивидуальным проектам в зависимости от гидрологических особенностей каждого объекта. Контрбанкеты желательно отсыпать из камня, щебня, галечника, гравия, песка.

7. Деформации и разрушения земляного полотна

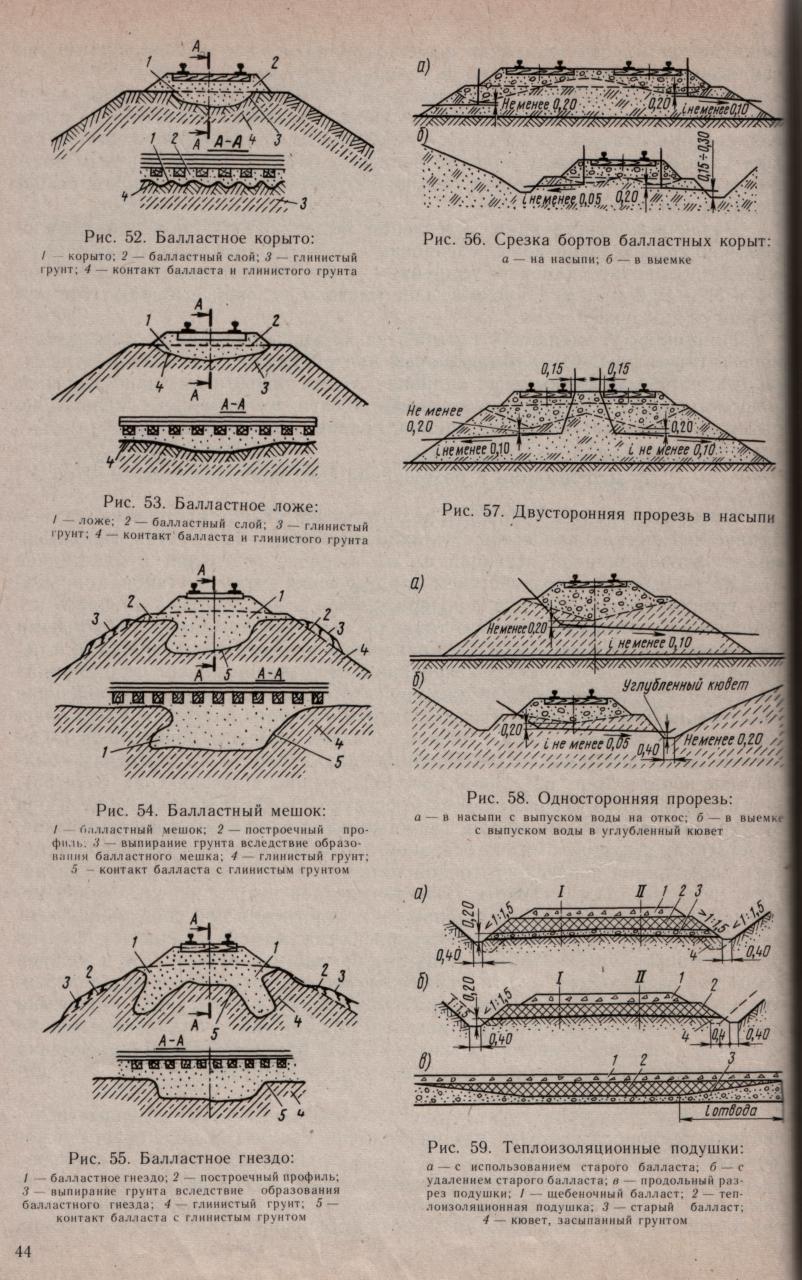

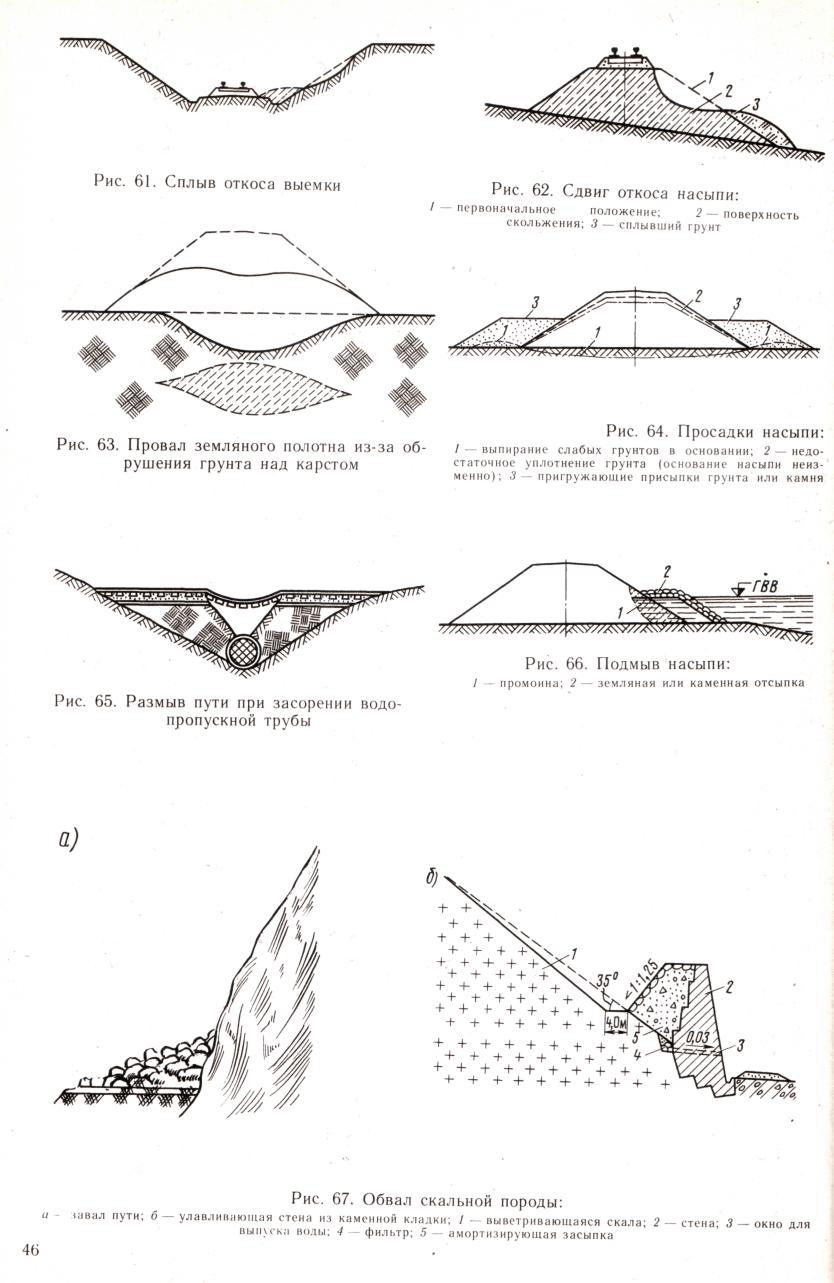

Прочность грунтов земляного полотна резко меняется под воздействием физико-химических процессов. Увлажнение глинистых грунтов, например, может стать причиной перехода их из твердого состояния в пластичное и даже текучее. Под воздействием динамических нагрузок (вибрации, удары) грунты, взаимодействуя с содержащейся в них водой, становятся неустойчивыми. Промерзание и оттаивание их сопровождаются объемными и прочностными изменениями. Эти изменения в сочетании с ошибками и неудачными решениями при проектировании, сооружении и эксплуатации иногда приводят к катастрофическим последствиям. Медленно протекающие деформации земляного полотна, постепенно накапливаясь, становятся опасными и могут вызвать его разрушения (оползни, провалы, обвалы и др.). Основные виды деформаций основной площадки земляного полотна — балластные корыта (рис. 52), ложи (рис. 53), мешки и гнезда (рис. 54 и 55).

Развитию этих деформаций способствуют переувлажнение грунтов при оттаивании или скопление воды, выпадающей в виде атмосферных осадков, во впадинах под шпалами, на основной площадке из-за неудовлетворительного содержания или недостаточной толщины балластного слоя, неисправности водоотводных устройств (кюветов, лотков и др.), использования непригодных грунтов или недостаточного их уплотнения при сооружении земляного полотна. Меры борьбы с углублениями: замена глинистых грунтов дренирующими, срезка бортов (рис. 56) балластных корыт, лож и мешков с заменой вырезанного грунта, устройство продольных дренажей и поперечных прорезей для отвода воды (рис. 57 и 58). Эти работы очень трудоемки и требуют перерыва в движении поездов, поэтому когда балластные мешки и гнезда глубокие, вместо срезки бортов с помощью пневмопробойника в них пробивают отверстия, выпускают воду и укрепляют грунт, инъекцируя в него вяжущие растворы.

Зимой в глинистых грунтах часто наблюдаются неравномерные вспучивания земляного полотна, так называемые пучины. Выравнивание искаженного пучинами профиля пути — очень трудоемкая работа. Различают балластные и грунтовые пучины. Балластные пучины появляются в начале зимы при замерзании воды в загрязненном балласте и в углублениях основной площадки земляного полотна. Высота этих пучин 2—4 см. Весной обычно

появляются весенние пучинные просадки вследствие переувлажнения и резкого понижения несущей способности оттаивающих грунтов. Меры борьбы с балластными пучинами и весенними пучинными просадками: выравнивание основной площадки земляного полотна, замена или очистка загрязненного балласта, устранение застоя воды на земляном полотне (прочистка кюветов, срезка наслоения грунта и грязного балласта на обочинах, устранение различных впадин на основной площадке); увеличение толщины балластного слоя.

Грунтовые пучины образуются при замерзании воды под основной площадкой земляного полотна в течение всего периода промерзания. Высота таких пучин достигает 10—20 см. Причины их появления: неоднородные грунты в промерзаемой части земляного полотна, различно увлажняемые, с неодинаковой интенсивностью пучения; бессточные неровности в глинистом грунте из-за местного недобора или перебора его при строительстве, а также из-за балластных лож, мешков и гнезд. Осадка грунтовых пучин продолжается до полного оттаивания грунта. Для их устранения необходимо заменять пучащие грунты хорошо дренирующими, а также дополнительно поднимать путь на балласт или устраивать теплоизоляционные подушки (рис. 59) из асбестового балласта. Для борьбы с пучинами в последние годы применяют также теплоизолирующий слой из пенопласта. Нередко достаточно эффективным, наиболее простым и дешевым средством борьбы служит увеличение толщины балластного слоя, особенно асбестового, под шпалами с помощью электробалластеров.

Основные виды разрушений земляного полотна следующие.

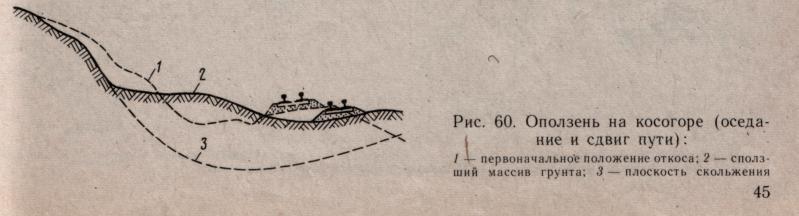

Оползни (рис. 60) —крупные смещения земляных масс в основании земляного полотна. Оползневые процессы иногда распространяются на обширные районы. Причины оползней, как правило: изменение физико-механических свойств грунтов под воздействием поверхностных и грунтовых вод; подрезка основания неустойчивого косогора при земляных работах; речные или морские подмывы и др. Мероприятия по стабилизации оползневых участков проектируют на основе инженерно-геологических обследований индивидуально для каждого косогора. В комплекс противооползневых мероприятий обычно включают: уменьшение влажности грунтов оползневого склона, планировку территорий и заделку трещин, регулирование поверхностного и подземного стока воды, укрепление грунтов растительным покровом или другими способами, сооружение устройств, поддерживающих и разгружающих оползневой массив, берегоукрепительные мероприятия.

Для предотвращения сдвигов и сплывов откосы насыпей и выемок (рис. 61 и 62) делают более пологими, укрепляют неустойчивые откосы древесной, кустарниковой, травяной растительностью, осушают грунт насыпей, отсыпают контрфорсы и контрбанкеты. Чтобы повысить сопротивление сдвигу, перехватывают поступающую к откосам воду и отводят ее за пределы насыпи, осушают и укрепляют вяжущими растворами балластные ложа, мешки, гнезда. Чтобы избежать провалов земляного полотна, пустоты от шахтных выработок или карстовые воронки (рис. 63) закладывают породой или

дренирующим грунтом. Расползаются, как правило, насыпи из мелкозернистых пылеватых, влагоемких или мерзлых и мокрых грунтов со снегом и льдом. Поэтому необходимо строго выполнять технические требования при их сооружении.

Просадки (рис. 64) могут происходить из-за недостаточного уплотнения грунта в теле насыпи или из-за переувлажнения ее основания, что приводит к выпиранию слабых грунтов. Для предотвращения таких деформаций отсыпают пригрузочные бермы или контрбанкеты. Иногда приходится частично или полностью удалять слабый грунт и сажать насыпь на устойчивое грунтовое основание.

Устойчивость недостаточно уплотненных грунтов тела насыпи прежде всего повышают отводом воды от основной площадки земляного полотна, увеличением толщины балластного слоя, а в некоторых случаях — отсыпкой поддерживающих массивов — пригрузочных присыпок.

Бывают случаи размыва насыпей вследствие засорения водопропускных труб (рис. 65), подмывы их откосов реками, озерами, водохранилищами (рис. 66), осыпи выветривающихся горных пород из откосов выемок, обвалы скальной породы (рис. 67), внезапные разрушения и загромождения при землетрясениях, селевых потоках и др. Поэтому необходимо систематически контролировать состояние всех сооружений и обустройств земляного полотна, своевременно предупреждать и устранять возможные повреждения, не допуская их накопления и развития до катастрофических разрушений.