- •Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- •Содержание

- •Список сокращений

- •Введение

- •І. Тема: белки

- •1. Строение и биологическая роль аминокислот, пептидов, белков

- •Аспарагиновая кислота (асп)

- •Лизин (лиз)

- •Серин (сер)

- •1.1. Первичная структура белка

- •1.2. Варианты вторичной структуры белка

- •1.3. Третичная структура белка

- •1.4. Четвертичная структура белка – высший уровень организации

- •Свойства протеинов

- •2.1. Физико - химические свойства биополимеров

- •2.2. Особенности биологических свойств белков

- •3. Методы очистки и выделения белков

- •4. Классификация белков

- •4.1. Простые белки

- •4.1.1. Глобулярные белки

- •4.1. 2. Фибриллярные белки

- •4.2. Сложные белки

- •Отличительные особенности строения углеводсодержащих белков

- •Характеристика липопротеиновых частиц

- •5. Биологическая роль протеинов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тестовые задания для оценки уровня знаний

- •Ситуационные задачи

- •II. Тема: ферменты

- •1. Особенности строения ферментов

- •1.1. Энзим – сложный белок

- •1.1.1. Природа и роль кофермента

- •Витамины – компоненты коферментов

- •1.1.2. Апофермент и его значение

- •1.2. Функциональные центры фермента

- •2. Энзимы как биокатализаторы

- •2.1. Теории, объясняющие механизм действия ферментов

- •I стадия. Образование es-комплекса

- •II стадия. Активация es-комплекса

- •III стадия. Образование eр-комплекса

- •IV стадия. Распад eр-комплекса

- •2.2. Специфичность действия энзимов

- •2.3. Кинетика ферментативных реакций

- •2.3.1. Зависимость скорости реакции от содержания субстрата

- •2.3.2. Влияние концентрации фермента на скорость реакции

- •2.3.3. Эффект колебаний температуры

- •2.3.4. Связь интенсивности процесса с величинами рН среды

- •3. Классификация, номенклатура ферментов

- •3.1. Классификация

- •2.1.1. Характеристика отдельных классов ферментов

- •4. Положительная и отрицательная регуляции работы ферментов

- •4.1. Механизмы аллостерической регуляции

- •4.2. Последствия белок - белкового взаимодействия

- •4.3. Регуляция путём ковалентной модификации

- •4.4. Частичный протеолиз как способ активации зимогена

- •Особенности конкурентного ингибирования

- •5. Использование ферментов в медицине

- •5.1. Энзимопатии

- •Энзимодиагностика

- •Энзимотерапия

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тестовые задания для оценки уровня знаний:

- •Ситуационные задачи

- •Приложение № 1

- •Варианты правильных ответов на контрольные тесты

- •Список литературы

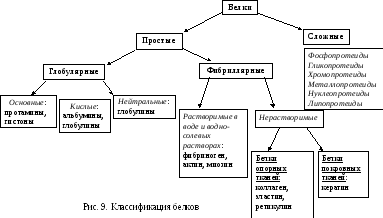

4. Классификация белков

Часть белков включает только аминокислоты, но обычно из-за их лигандности в организме формируются более сложные структуры. Поэтому их и классифицируют следующим образом (рис. 9):

4.1. Простые белки

Простые белки – это биополимеры, состоящие только из аминокислот.

По форме они подразделяются на глобулярные и фибриллярные.

4.1.1. Глобулярные белки

Они довольно сложно организованы, имеют третичную структуру, поэтому растворимы в воде. Из-за направленности заряда их делят на:

Основные. В этих белках содержится много основных аминокислот (аргинина и лизина), что позволяет им приобретать положительный заряд, облегчая растворимость.

Наиболее яркие представители:

Протамины - самые маленькие низкомолекулярные белки (Мr 5000 Д), впервые выявлены в зрелой сперме некоторых рыб. Включают до 85% аргинина. Являются основными компонентами нуклеопротеидов хроматина ядра спермиев, а также полирибосом, что сохраняет и регулирует передачу генетической информации при делении клеток и между особями.

Г истоны

–белки

с большей, чем у протаминов, молекулярной

массой от 11 до 21 тыс. Д. Вклад основных

аминокислот лизина и аргинина меньше

и составляет от 20 до 30%. Это гетерогенная

фракция. Различают 5 классов гистонов:

Н1,

Н2а,

Н2b,

Н3,

Н4.

Их молекулы (кроме Н1)

легко взаимодействуют друг с другом,

образуя мультимеры – октамеры.

В свободном виде они не встречаются, а

входят в состав сложных белков –

нуклеопротеидов

(рис. 10), выполняя следующие функции:

структурную и регуляторную. Первая

заключается в формировании и стабилизации

пространственной компановки молекулы

ДНК. Вторая обусловлена тем, что –

находясь в связи с этим хранителем

информации, они блокируют её передачу

на РНК.

истоны

–белки

с большей, чем у протаминов, молекулярной

массой от 11 до 21 тыс. Д. Вклад основных

аминокислот лизина и аргинина меньше

и составляет от 20 до 30%. Это гетерогенная

фракция. Различают 5 классов гистонов:

Н1,

Н2а,

Н2b,

Н3,

Н4.

Их молекулы (кроме Н1)

легко взаимодействуют друг с другом,

образуя мультимеры – октамеры.

В свободном виде они не встречаются, а

входят в состав сложных белков –

нуклеопротеидов

(рис. 10), выполняя следующие функции:

структурную и регуляторную. Первая

заключается в формировании и стабилизации

пространственной компановки молекулы

ДНК. Вторая обусловлена тем, что –

находясь в связи с этим хранителем

информации, они блокируют её передачу

на РНК.

Кислые. Это широко распространённые белки в основном, внеклеточных жидкостей. Наиболее богаты ими плазма крови, лимфа, ликвор, молоко и т.д. Из-за преобладания в них кислых аминокислот (глутамата и аспартата) растворы имеют кислый характер.

К ним относят:

Альбумины. Их Мr = 40-70 тыс.Д. Молекулы представляют одну полипептидную цепь небольших размеров. Из-за высокого содержания глутаминовой кислоты имеют солидный отрицательный заряд. Это сильно гидратированные белки (с огромной гидратной оболочкой), поэтому осаждаются только при большой концентрации водоотнимающих средств, а также устойчивы к нагреванию.

Характерным свойством альбуминов является их способность связывать лиганды и адсорбировать на своей поверхности вещества, перенося их с током биологической жидкости. Таким способом в комплексе с ними плазмой крови доставляются к клеткам гормоны, липиды, витамины, лекарства, яды, катионы металлов и т.д.; кроме того эти протеины обеспечивают онкотическое давление плазмы крови и являются её составляющей буферной системы.

Глобулины – это белки с большой молекулярной массой свыше 150 тыс. Д. По сравнению с альбуминами в их составе меньше кислых аминокислот. В отличие от них это слабо гидратированные мицеллы, поэтому легко высаливаются. Кроме того они гетерогенны, что подтверждается при электрофорезе на бумаге, после разгонки регистрируют пять фракций: 1, 2, β1, β2, . Последняя (нейтральные глобулины) является самой крупной и наиболее разнообразной. В ней сосредоточены некоторые факторы свёртывания крови и различные антитела (иммуноглобулины). Отсюда следует, что глобулины выполняют не только функции, подобные альбуминам, но и предохраняют организм от неадекватных кровопотерь и участвуют в его иммунной защите. Они являются составляющей сложных белков – гликопротеинов и липопротеинов.

Соотношение величин альбуминов и глобулинов в плазме крови называется белковым коэффициентом ().

В норме он сохраняется на постоянном уровне и составляет 1,5 – 2,3. Данный параметр изучают с целью диагностики различных патологических состояний. Например: при инфекционных заболеваниях после разделения белков плазмы крови оценивают соотношение величин альбуминов и глобулинов и находят белковый коэффициент (). Если организм борется с инфекцией, то закономерно повышается уровень иммунных защитников -глобулинов в крови, что снижает значения дроби: белковый коэффициент 1,5. Если не борется (что плохо), то величины остаются в пределах нормы, следовательно, врачебная тактика должна быть более активной: требуется дополнительное введение иммуностимуляторов (веществ, усиливающих образование антител) или готовых -глобулинов.