- •И. В. Крепышева

- •Содержание

- •Тема 7. Химия металлов 125

- •1.2. Квантово-механическая модель атома водорода

- •1.3. Строение многоэлектронных атомов

- •1.4. Периодическая система элементов д.И. Менделеева

- •1.5. Периодические свойства элементов

- •1.6. Решение типовых задач

- •1.7. Задачи для самостоятельного решения

- •Тема 2. Химическая связь

- •2.1. Ковалентная связь

- •2.2. Гибридизация атомных орбиталей

- •2.3. Ионная химическая связь

- •2.4. Металлическая связь

- •2.5. Водородная связь

- •2.6. Строение твердого тела

- •Тема 3. Элементы химической термодинамики

- •3.1. Основные понятия термодинамики

- •3.2. Внутренняя энергия

- •3.3. Энтальпия

- •3.4. Термохимия. Закон Гесса

- •3.5. Энтропия

- •3.6. Самопроизвольные процессы. Энергия Гиббса

- •3.7. Решение типовых задач

- •3.8. Задачи для самостоятельного решения

- •Тема 4. Химическая кинетика и химическое равновесие

- •4.1. Скорость химической реакции

- •4.2. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ

- •4.3. Зависимость скорости реакции от температуры

- •4.4. Катализ

- •4.5. Химическое равновесие

- •4.6. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье

- •4.7. Решение типовых задач

- •4.8. Задачи для самостоятельного решения

- •Тема 5. Растворы. Дисперсные системы

- •5.1. Общие свойства растворов

- •5.2. Способы выражения состава растворов

- •5.3. Теория электролитической диссоциации

- •5.4. Теории кислот и оснований

- •5.5. Ионные реакции в растворах

- •5.6. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН

- •5.7. Гидролиз солей

- •5.8. Дисперсные системы и их классификация

- •5.9. Решение типовых задач

- •28,57 Г соли растворены в 71,43 г воды

- •3% Массы раствора составляют 48,84 г

- •Соотношение между рН и рОн

- •5.10. Задачи для самостоятельного решения

- •Тема 6. Окислительно-восстановительные электрохимические процессы

- •6.1. Основные понятия

- •Правила определения степени окисления

- •6.2. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций

- •6.3. Влияние среды на характер протекания реакций

- •6.4. Важнейшие окислители и восстановители

- •6.5. Электрохимические процессы

- •96500 Кл (26,8 а∙ч) – 31,77 г Cu (масса моля эквивалентов)

- •96500 Кл – 1 г (11,2 л– объем моля эквивалентов)

- •6.6. Гальванический элемент Даниэля-Якоби

- •6.7. Окислительно-восстановительные потенциалы

- •6.8. Эдс окислительно-восстановительных реакций

- •6.9. Электролиз расплавов и растворов солей

- •6.10. Некоторые области применения электрохимии

- •6.11. Решение типовых задач

- •6.12. Задачи для самостоятельного решения

- •Тема 7. Химия металлов

- •7.1. Общая характеристика металлов

- •7.2. Химические свойства металлов

- •7.3. Взаимодействие металлов с кислотами

- •Взаимодействие металлов с соляной кислотой.

- •Взаимодействие металлов с азотной кислотой

- •Взаимодействие металлов с серной кислотой

- •7.4. Сплавы

- •7.5. Получение металлов

- •Тема 8. Коррозия и защита металлов

- •8.1. Определение и классификация коррозионных процессов

- •8.2. Химическая коррозия

- •8.3. Электрохимическая коррозия

- •8.4. Возможность коррозии с водородной и кислородной деполяризацией

- •8.5. Защита металлов от коррозии

- •8.6. Решение типовых задач

- •8.7. Задачи для самостоятельного решения

- •Тема 9. Органические полимерные материалы

- •9.1. Классификация полимерных (высокомолекулярных) материалов

- •9.2. Строение полимеров

- •9.3. Кристаллическое и аморфное состояние полимеров

- •9.4. Методы получения полимеров

- •9.5. Применение полимеров

- •Тема 10. Химическая идентификация и анализ вещества

- •10.1. Химическая идентификация вещества

- •Некоторые реагенты для идентификации катионов

- •Классификация анионов по окислительно-восстановительным свойствам

- •Некоторые реагенты для идентификации анионов

- •10.2. Количественный анализ. Химические методы анализа

- •10.3. Инструментальные методы анализа

- •Приложение

- •Важнейшие единицы си и их соотношение с единицами других систем

- •Приставки для дольных и кратных единиц си

- •Термодинамические характеристики некоторых веществ при 298 к

- •Стандартные потенциалы металлических

- •Энергия разрыва связи

- •Электроотрицательность элементов по Полингу

- •Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы элементов

- •Растворимость соединений

- •Обозначения: р – растворимый, м – малорастворимый, н – нерастворимый,

- •Константы диссоциации Кд слабых электролитов

- •Распределение электронов в атоме

- •Список литературы

- •Крепышева Ирина Вадимовна

- •Учебное пособие для самостоятельной работы студентов

- •Нехимических специальностей и направлений

5.8. Дисперсные системы и их классификация

В середине 19 века английский химик Томас Грэм (1805-1869) обнаружил вещества с загадочными свойствами. При выпаривании их растворов вместо кристаллов получались аморфные студенистые массы. Они имели клеющие свойства. По-гречески клей – «колла», поэтому Грэм назвал эти вещества коллоидами.

Позже выяснилось, что из одного и того же вещества можно приготовить и обычный, и коллоидный раствор. Просто в обычных растворах вещество находится в виде отдельных молекул или ионов, а в коллоидных в виде крупных частиц.

Например, поваренная соль в органическом растворителе (бензоле) образует типичную коллоидную систему.

В любом коллоиде выделяются две фазы: сплошная (дисперсионная среда) и дисперсная или прерывистая – мелкие твердые частицы, капли жидкости или пузырьки газа.

Крайне редки газы, жидкости или твердые материалы, в которых отсутствуют коллоидные частицы.

Гелеобразную структуру имеет даже головной мозг. И. И. Жуков (представитель коллоидной химии) говорил, что «человек – ходячий коллоид».

В зависимости от размера частиц дисперсные системы подразделяют на группы:

а) взвеси (суспензии, эмульсии), у которых частицы имеют размер 10-6 м и более (1000 нм);

б)

коллоидные системы, размер частиц (от

10-9

м до

![]() м) от 1 до 500 нм.

м) от 1 до 500 нм.

Дисперсные системы также классифицируют по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды.

|

Тип дисперсной системы |

Фазовое состояние |

Примеры | |

|

дисперсионной среды |

дисперсной фазы | ||

|

аэрозоль |

газ |

жидкость |

туман, облака |

|

аэрозоль |

газ |

твердая |

дым, пыль |

|

пена |

жидкая |

газ |

взбитые сливки, мыльная пена |

|

эмульсия emulgere(лат.) |

жидкая «доить» (т. к. первая изученная эмульсия – молоко) |

жидкая |

молоко, кровь, майонез |

|

золь |

жидкая |

твердая |

краски |

|

твердая эмульсия |

твердая |

жидкая |

масло |

|

гель |

твердая |

жидкая |

желе, агар-агар |

|

|

твердая |

газ |

пемза, пенопласт |

Коллоидные

растворы. Коллоидное

состояние характерно для многих веществ,

если их частицы имеют размер от 1 до 500

нм (10-9

м![]() м).

м).

Коллоидная частица имеет сложное строение.

Она включает в себя:

ядро;

адсорбированные ионы;

противоионы;

растворитель.

Примеры коллоидных частиц:

ядро

![]()

![]()

золь

ядро

![]()

![]()

золь

ядро

![]()

![]()

золь

Как видно, ядро

состоит из электронейтрального агрегата

с адсорбированными ионами элементов

(![]() ).

).

Коллоидная частица кроме ядра имеет противоионы и молекулы растворителя.

Адсорбированные ионы и противоионы с растворителями образуют адсорбированный слой.

Заряд коллоидной частицы равен разности зарядов адсорбированных ионов и противоионов.

Вокруг частиц находится диффузный слой ионов, заряд которых равен заряду коллоидной частицы. Коллоидная частица и диффузный слой образуют электронейтральную мицеллу.

Методы получения коллоидных растворов. Для приготовления коллоидных растворов следует получить частицы размером от 1 до 500 нм, подобрать дисперсионную среду, в которой не растворяется вещество частиц, обеспечить устойчивость частиц.

Частицы соответствующих размеров получают:

I. Дробление крупных частиц. Эти методы называются диспергационными.

1) механическое диспергирование (раздавливание, расщепление, истирание);

2) ультразвуковое диспергирование;

3) электрическое диспергирование.

II. Объединение молекул или ионов. Такие методы называются конденсационными.

1) конденсация из паров при понижении температуры;

2) метод замены растворителя – дисперсионная фаза возникает вследствие меньшей растворимости вещества в новом растворителе.

3) химические методы

(дисперсионная фаза возникает в результате

ОВР, гидролиза или реакции обмена.

Например, в результате гидролиза солей

железа (III)

получают его гидроксид:

![]() ).

).

В качестве вещества коллоидных частиц в водных средах служат металлы, оксиды, гидрокисды, сульфиды и другие. Для повышения устойчивости коллоидов в раствор вводят стабилизаторы, например, ПАВ или ионы вещества, из которого состоит частица.

Электрические и оптические свойства коллоидных растворов.

Если рассматривать путь светового луча, проходящего через совершенно прозрачный коллоидный раствор, сбоку на темном фоне, то он становится видимым.

|

Этот оптический эффект называется конусом Тиндаля (рис. 5.5.) При сильном увеличении каждая частица в конусе Тиндаля кажется светящейся точкой. Эффект вызывается рассеянием света частицами дисперсной фазы. При сильном увеличении каждая частица в конусе Тиндаля кажется светящейся точкой. Эффект Тиндаля можно наблюдать в темноте при прохождении луча света через запыленное или накуренное помещение. |

Рис. 5.5. Эффект Тиндаля |

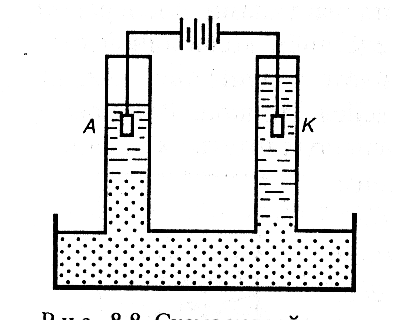

В 1909 г. проф. Московского университета Ф. Ф. Рейсс наблюдал воздействие постоянного электрического тока на диспергированную глину и на этом основании описал электрические свойства коллоидных растворов. Частицы дисперсной фазы (глины) перемещались к аноду, где вследствие их большого скопления наблюдалось помутнение раствора.

|

Частицы же дисперсионной среды (воды) перемещались к катоду, где наблюдалось повышение уровня прозрачной жидкости (рис. 5.6.). Направленное движение частиц к электродам говорило об их заряде, причем дисперсная фаза несет на себе заряд, противоположный по знаку заряду среды. Движение частиц дисперсной фазы к одному из электродов при пропускании через золь постоянного электрического тока называется электрофорезом, а движение частиц дисперсной среды – электроосмосом. |

Рис. 5.6. Схема устройства для демонстрации электрофореза |

|

На границе раздела фаз возникает двойной электрический (ток) слой, состоящий из тонкой (адсорбционной) части и протяженной диффузионной части (рис. 5.7.а) Между фазами возникает разность потенциалов, называемая электротермодинамическим потенциалом φ. Часть скачка потенциала, обусловленная диффузным слоем, называется электрокинетическим или ξ (дзета) – потенциалом (рис. 5.7.б). Электрокинетический потенциал определяется толщиной и зарядом диффузного слоя, которые зависят от концентрации и заряда противоионов и температуры.

|

Рис. 5.7. Двойной электрический слой: а) распределение зарядов; б) падение потенциала в двойном слое |

Электрические свойства коллоидных растворов объясняют их агрегативную устойчивость, которая проявляется в том, что частицы дисперсной фазы не укрупняются, не слипаются. Частицы дисперсной фазы одноименно заряжены, поэтому отталкиваются друг от друга.

Наличие электрического заряда у частиц дисперсной фазы приводит к их значительной гидратации. Гидратная оболочка также уменьшает стремление частиц к укрупнению. Гидратная оболочка приводит также к разобщению частиц, что повышает агрегативную устойчивость.

Кинетические свойства дисперсных систем.

1. Броуновское движение – беспорядочное, хаотичное движение коллоидных и дисперсных частиц.

2. Диффузия – скорость диффузии при постоянной температуре и вязкости среды зависит от величины и формы частиц. Медленность диффузии является признаком, отличающим коллоидные системы от истинных растворов.

3. Седиментацией называется свободное оседание частиц в вязкой среде под действием гравитационного поля. Истинные и коллоидные растворы седиментационно устойчивы.

Кинетические свойства коллоидных растворов определяют их кинетическую устойчивость, которая состоит в том, что концентрация коллоидных растворов одинакова по всему объему системы.