Основы альгологии и микологии Охапкин

.pdfначало современным диктиоховым (Dictyochophyceae). При этом потерял подвижность гладкий задний жгутик (е), что, по-видимому, неоднократно происходилопристановлениигруппыChrysophyceae.

Появление исходной предковой формы (D) в жизненном цикле которой, наряду с монадными, были простые неподвижные коккоидные клетки (с полисахаридной стенкой и покровом из чешуек, 10), привело в процессе эволюции к возникновению линии диатомовых, бурых и некоторых других разножгутиковых водорослей. Становление диатомовых сопровождалось приобретением способности исходных форм с усложненным жизненным циклом обитать в пресных водах (4) и продуцировать несколько различных везикул, депонирующих кремний. В везикуле формируется отдельный элемент многокомпонентного кремнеземного панциря, в строении которого проявляется его эволюционная природа (происхождение от покрова из кремнеземных чешуек). При этом произошла утрата стигмы, расположенной в хлоропласте (f), подвижности с помощью жгутикового аппарата только у группы пеннатных диатомовых (с) и гладкого заднего жгутика (е).

Исходный жгутиковый предок с чешуйчатым покровом и сложным жизненным циклом приобрел способность к образованию различных везикул, депонирующих кремний и формирующих в результате своей деятельности небольшое число тщательно пригнанных друг к другу кремнеземных пластинок, в совокупности образующих сложный панцирь вокруг клетки (12). Это привело к образованию водорослей филы Parmophyceae, причем произошла утрата подвижности, связанной с наличием жгутикового аппарата (с).

В результате приобретения вместо субапикального латерального (бокового) расположения жгутиков (13) и утраты везикул, депонирующих кремний (g), появились исходные формы (E), которые дали начало бурым водорослям. При этом предковые формы (Е) приобрели способность накапливать альгинат в клеточных стенках (15), формировать многогнездные и одногнездные спорангии (16). Параллельно произошла дифференциация таллома на систему стелющихся нитей, растущих апикально, и систему вертикальностоящихнитейсинтеркалярнымростом(17).

Происхождение желтозеленых водорослей связывается с приобретением первичным гетероконтофитовым фототрофным предком вошериаксантина как основного ксантофилла пигментной системы (18), способности обитать в пресных водах (4), формировать простые, неподвижные малоклеточныеталломы(6) илипростыенитчатыеслоевища(14).

Приобретение той же исходной гетероконтофитовой формой фукоксантина (у морских представителей) или гетероксантина (у пресноводных) как основных ксантофиллов пигментной системы (19), а также

331

клеточного строения с множеством пристенных хлоропластов, жгутиковой глоткой и многочисленными стрекательными структурами (20) привело к становлению рафидофитовых водорослей. При этом стигма, расположенная в хлоропласте, была утрачена (f).

Появление виолаксантина и вошериаксантина как основных ксантофиллов у предковой формы (21), архитектуры клетки как у эустигматофитовых со стигмой, лежащей вне хлоропласта, и с вздутием, расположенным в основании плевронематического жгутика (22), способности жить в пресных водах (4) и образовывать простые неподвижные малоклеточные талломы (6) привело к становлению Eustigmatophyceae. При этом произошла утрата хлорофилла с (i), гладкого заднего жгутика (e), стигмы, расположенной в пределах хлоропласта (f) и опоясывающей ламеллы в хлоропласте (j).

Таким образом, согласно теории последовательных симбиозов огромное большинство эукариот эволюционировало непосредственно от гетеротрофных одноклеточных форм, не обладающих способностью к фотосинтезу. Эта теория достаточно привлекательна, поскольку имеется огромное число примеров симбиотических ассоциаций современных водорослей с другими водорослями, животными, грибами и высшими растениями. Прежде всего, наблюдается большое число случаев наличия у эукариотных организмов эндосимбиотических бактерий. Чаще их можно найти в цитоплазме, где они могут быть окружены мембраной или лежат свободно. Весьма обычны они в перинуклеарном пространстве и ядре, где симбионты не окружены мембраной. Последние исследования показали, что симбиотические бактерии встречаются также в хлоропластах и митохондриях. Таким образом, практически все компартменты клетки оказываются пригодными для существования в них прокариот.

Исследования показали, что легче других вступают в симбитотические отношения динофитовые водоросли, причем не только с прокариотами, но и с различными эукариотами: криптофитовыми, хлорофитовыми, простейшими. На втором месте стоят инфузории, которые могут предоставлять симбионтам макро- и микронуклеус, перинуклеарное пространство и цитоплазму. Довольно обычен у них симбиоз с зелеными водорослями. Распространен симбиоз среди некоторых кинетопластид, эвгленовых и других групп. Противники теории эндосимбиоза считают, что трудно предположить неоднократное появление заново в процессе эволюции у разных групп организмов таких сложно организованных структур, как митоходрия, жгутик, хлоропласт, и процессов, как митоз, фаготрофность, половое размножение. Также полагают, что у этой теории нет удовлетворительного объяснения появления ядра и жгутикового аппарата по типу 9-9+2.

332

Другая, более традиционная теория – это теория прямой филиации, которая предполагает происхождение всех живых организмов прямым путем от единственной предковой формы в результате накопления мутаций в ходе естественного отбора. Приверженцы этой теории предполагают последовательную эволюцию окруженных мембранами органелл от не ограниченных мембранами структур прокариотного предка в ходе автогенного процесса. Один из ведущих сторонников этой теории мегасистематик Т. Кавалье-Смит (T. Cavalier-Smith) считает, что это наиболее правдоподобная альтернатива эндосимбиозу. Сторонники теории прямой филиации полагают, что на этапе формирования эукариотной клетки действовали те же генетические механизмы, т.е. точечные мутации, дупликации, делеции и другие наследственные изменения, как и при эволюции высших таксонов – животных и растений.

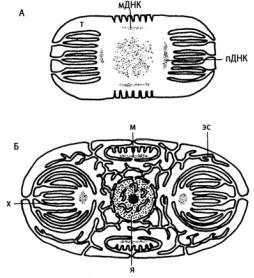

Важнейшим этапом перехода к эукариотности явилась эволюция эндоцитоза, т.е. пиноцитоза и фагоцитоза (рис. 175).

Рис. 175. Предполагаемая эволюция эукариотной клетки в ходе автогенеза, включающего две стадии эндоцитоза или фагоцитоз и пиноцитоз, давшие начало хлоропласту, митохондриям, ядру и эндоплазматической сети. Модель не показывает происхождение жгутиков. А – первичные впячивания; Б – вторичные впячивания; Х – хлоропласт; ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; пДНК – пластидная ДНК; мДНК – митохондриальная ДНК; ЭС

– эндоплазматическая сеть; Я

– ядро; М – митохондрия; Т – тилакоиды

Это обеспечило разделение пространства клетки на отдельные функционально разнородные участки внутренними мембранами. Некоторые ученые полагают, что симбиоз был одним из неминуемых следствий фагоцитоза. Приобретение способности к фагоцитозу, отсутствующей у прокариот, дало преимущество организмам, которые могли фотосинтезировать

333

на свету и фагоцитировать в темноте. Автогенная теория объясняет происхождение и механизмы эволюции ядра, митоза, мейоза, веретена, митохондрий и микротрубочек без привлечения эндосимбиоза. Т. Кавалье-Смит допускает, что автогенное происхождение ядра и митотического аппарата могло сопровождаться экзогенным происхождением митохондрий и хлоропластов. При этом предполагается, что митохондрии и хлоропласты появились в клетке около 700 млн лет тому назад, а сами эукариоты – 1,4 млрд лет назад. Происхождение жгутиков и митотического аппарата связывается с выростами, подобными филоподиям, содержащим микротрубочки, которыепоявилисьупредковыхпланктонныхэукариот.

Сторонники автогенеза считают, что жгутик сформировался в результате автогенных процессов у древних эукариотических предков, у которых еще слабо был развит цитоскелет из микрофиламентов, и поэтому они не могли передвигаться, как амебы. Развитие цитоскелета у них пошло по пути синтеза тубулиновых белков, что привело к формированию системы микротрубочек, а на их основе жгутиков и аксоподий. Хотя аргументов в пользу автогенного происхождения жгутика так же мало, как и в пользу симбиогенного, большинство авторов разделяет первую точку зрения.

Обе теории выводят все организмы Земли от биохимически однотипных бактериальных предков, а растения и животные от эукариотических одноклеточных организмов. Сторонники прямой филиации считают, что фотосинтезирующие бактерии дали начало водорослям и, в конце концов, растениям, а некоторые водоросли утратили пластиды и превратились в предков животных и грибов. Ранние эукариоты были, повидимому, амебоидными или планктонными, способными к фагоцитозу автотрофными организмами, лишенными клеточной стенки. Считают, что переход от прокариотной к эукариотной клетке в масштабах эволюции происходил быстро – примерно в течение 100 млн лет.

Важнейшим этапом появления эукариотной клетки растительного типа было формирование раздельнополости, т. е. эволюция мейоза и сингамии – слияния гамет. Палеонтологические данные свидетельствуют, что около 700 млн лет назад, когда в ископаемых породах появились первые остатки многоклеточных животных, раздельнополость уже существовала. Часть ученых считает, что митоз и мейоз уже существовали 1,0–1,3 млрд лет назад. Т. Кавалье-Смит выступает сторонником точки зрения, что митоз и раздельнополостьпоявилисьэволюционноодновременно.

334

Рис. 176. Этапы эволюции основных типов чередования поколений

335

Появление раздельнополости послужило толчком к прогрессивному развитию от клеток к тканям и органам многоклеточных. Можно предположить, что большинство современных классов водорослей обособилось одновременно с формированием эукариотного состояния, но остается проблематичным расчленение на классы до или после появления раздельнополости. Например, эвгленовые водоросли, у продавляющего большинства современных представителей которых половой процесс отсутствует, могли возникнуть еще до его появления или могли утратить его в ходе дальнейшей эволюции. Появление полового размножения резко ускорило темпы эволюционного процесса. Палеонтологические находки ископаемых многоклеточных водорослей, напоминающих современные зеленые водоросли порядка Dasycladales – сифональной оргнаизации, и бурые, позволяют предположить у них наличие раздельнополости. Возраст этих остатков – около 760 млн лет.

По-видимому, на ранних этапах эволюции раздельнополости у предковых одноклеточных форм сохранилась как гаплоидная, так и диплоидная фазы. Впоследствии появляется крайне разнообразный набор жизненных циклов, а у наиболее продвинутых форм – смена форм развития или чередование диплоидного и гаплоидного поколений. Формируются гаплоидные гаметофиты, дающие гаметы, и диплоидные спорофиты, продуцирующие споры. Одна из схем эволюции типов чередования поколений у растений следующая (рис. 176).

Возможно, в первую очередь возник зиготический мейоз (при прорастании зиготы) с преобладанием гаплоидной стадии в жизненном цикле. Он дал начало гаметическому и спорическому типам. Гаметический мейоз (при образовании гамет) формирует диплоидное вегетативное состояние, преобладающее в цикле развития. Спорический мейоз происходит у диплоидных спорофитов при образовании спор, которые дают начало гаплоидным гаметофитам. Таким образом, он дает начало смене форм развития гаплоидной и диплоидной. Смена форм развития может идти по изоморфному или гетероморфному пути. Гетероморфная смена дала возможность преимущественного развития либо гаметофита, либо спорофита. Оба эти пути привели к формированию наземных растений. При этом только диплоидные формы (растения и животные) приобрели сложные ткани, органы и всю совокупность адаптаций, позволившую им успешно развиваться в условиях сложной наземновоздушной среды. Последний вариант смены ядерных фаз – это дикарион, известный только у некоторых грибов и отсутствующий у водорослей и высших растений. Происхождение процесса дикарионтизации неясно.

336

лФЛТУН ОЛЪВр‡ЪЫр˚

1.Барсукова Т.Н., Белякова Г.А., Прохоров В.П., Тарасов К.Л. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 240 с.

2.Ботаника: В 4 т. Т. 1. Водоросли и грибы: Учебник для студ. высш. учебн. заведений / Г.А. Белякова, Ю.Т. Дьяков, К.Л. Тарасов. – М.: Издат. центр

«Академия», 2006. 320 с.

3.Ботаника: В 4 т. Т. 2. Водоросли и грибы: Учебник для студ. высш. учебн. заведений / Г.А. Белякова, Ю.Т. Дьяков, К.Л. Тарасов. – М.: Издат. центр

«Академия», 2006. 320 с.

4.Ботаника. Учебник для вузов: В 4 т. Т.3 Эволюция и систематика / П. Зитте, Э.В. Вайлер, Й.В. Кадерайт, А. Брезински, К. Кёрнер; на основе учебника Э. Страсбургера [и др.] – М.: Издат. центр «Академия», 2007. 576 с.

5.Водоросли, лишайники и мохообразные СССР / Под ред. В.М. Горленко.

М.: Мысль, 1978. 365 с.

6.Водоросли. Справочник / С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк и др. – Киев: Наукова думка, 1989. 608 с.

7.Горбунова Н.П. Альгология: Учебное пособие для вузов по специальности «Ботаника». М.: Высшая школа, 1991. 256 с.

8.Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: Учебник. – 3-е изд., перераб.

идоп. – М.: Изд-во МГУ, 1992. 448 с.

9.Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию: Учебное пособие. М.:

Изд-во МГУ, 2000. 192 с.

10.Жизнь растений в 6 т. Т. 3. Водоросли и лишайники. М. 1977.

11.Зинова А.Д. Определитель зеленых, бурых и красных водорослей южных морей СССР. М. – Л.: Наука, 1967. 398 с.

12.Карпов С.А. Система протистов. Омск, 1990. 261 с.

13.Карпов С.А. Система простейших: история и современность. СПб.: Тес-

са, 2005. 72 с.

14.Костяев В.Я. Синезеленые водоросли и эволюция эукариотных организмов. М.: Наука, 2001. 126 с.

15.Курс низших растений. М.: Высшая школа, 1981. 504 с.

16.Кусакин О.Г., Дроздов А.Л. Филема органического мира. Ч. 1. Пролегомены к построению филемы. СПб., 1994. 282 с.

337

17.Кусакин О.Г., Дроздов А.Л. Филема органического мира. Ч. 2.: Prokaryota, Eukaryota: Microsporobiontes, Archemonadobiontes, Euglenobiontes, Myxobiontes, Rhodobiontes, Alveolates, Heterokontes. – СПб.: Наука, 1997. 381 с.

18.Малый практикум по низшим растениям: Учеб. пособие для студентовбиологов ун-тов. М.: Высш. школа, 1976. 216 с.

19.Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки: Пер. с англ. М.: Мир, 1983. 352 с.

20.Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей. Киев: Наукова думка, 1983. 232 с.

21.Перестенко Л.П. Красные водоросли дальневосточных морей России.

СПб.: Изд-во «Ольга», 1994. 331 с.

22.Протисты: Руководство по зоологии. – СПб.: Наука, 2000. Ч. 1. 679 с.

23.Рейвн П., Эверт Э., Айкхорн С. Современная ботаника: В 2-х т. Т. 1:

Мир, 1990. 348 с.

24.Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. М.: Мир, 1990. 597 с.

25.Седова Т.В. Кариология водорослей. СПб: Наука. 1996. 386 с.

26.Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Т.1: Пер. с англ. /Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. М.: Мир, 2005. 656 с. Т.2. 2005. 496 с.

27.Топачевский А.В., Масюк Н.П. Пресноводные водоросли Украинской ССР. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1984. 336 с.

28.Шлегель Г. Общая микробиология: Пер. с немец. – М.: Мир, 1987.

567 с.

29.Щербакова А.А. История ботаники в России до 60-х гг. XIX века (додарвиновский период). Новосибирск: Наука, 1979. 368 с.

30.Щербакова А.А., Базилевич Н.А., Калмыков К.Ф. История ботаники в России (дарвиновский период, 1861–1917 гг.). – Новосибирск: Наука, 1983. 366 с.

31.Fott B. Algenkunde. Jena: Veb Gustav Fischer Verlag, 1959. 482 p.

32.Hoek van den C., Mann D.G., Jahns H.M. Algae. An introduction to phycology. Cambridge, 1995. 623 p.

338

Содержание |

|

Ботаника как наука. Основные разделы ботаники ................................................................. |

3 |

Становление систематики как раздела ботаники и ее задачи................................................ |

6 |

Альгология как наука, ее задачи и краткий очерк истории.................................................. |

16 |

Строение клетки эукариотических водорослей .................................................................... |

26 |

Типы морфологической организации таллома водорослей ................................................. |

56 |

Размножение и жизненные циклы водорослей..................................................................... |

65 |

Системы водорослей................................................................................................................. |

73 |

ОтделCyanoprokaryota (Cyanophyta) – ЦианопрокариотыилиСинезеленыеводоросли.......... |

80 |

Порядок Chroococcales – Хроококковые......................................................................... |

86 |

Порядок Oscillatoriales – Осциллаториевые.................................................................... |

87 |

Порядок Nostocales – Ностоковые.................................................................................... |

88 |

Порядок Stigonematales – Стигонемовые........................................................................ |

91 |

Отдел Prochlorophyta – Прокариотические (первичные) |

|

зеленые водоросли, или Прохлорофитовые водоросли................................................. |

91 |

Отдел Glaucophyta – Глаукофитовые водоросли (Глаукофиты).......................................... |

94 |

Отдел Rhodophyta – Красные водоросли................................................................................ |

95 |

Класс Bangiophyceae – Бангиевые.................................................................................. |

106 |

Класс Florideophyceae – Флоридеевые (Флоридеи) ..................................................... |

110 |

Порядок Nemaliales – Немалиевые................................................................................. |

111 |

Порядок Gigartinales – Гигартиновые............................................................................ |

114 |

Порядок Ceramiales – Церамиевые................................................................................. |

116 |

Отдел Cryptophyta – Криптофитовые водоросли................................................................. |

120 |

Класс Cryptophyceae – Криптофициевые ..................................................................... |

123 |

Порядок Cryptomonadales – Криптомонадовые............................................................ |

124 |

Отдел Dinophyta – Динофитовые........................................................................................... |

125 |

Класс Dinophyceae – Динофициевые............................................................................. |

132 |

Порядок Gymnodiniales – Гимнодиниевые.................................................................... |

132 |

Порядок Peridiniales – Перидиниевые ........................................................................... |

133 |

ОтделHaptophyta (Primnesiophyta) – Гаптофитовые(Примнезиофитовые) водоросли......... |

136 |

Класс Haptophyceae – Гаптофициевые ......................................................................... |

138 |

Порядок Primnesiales – Примнезиевые.......................................................................... |

138 |

Порядок Coccolithophorales – Кокколитофориды......................................................... |

139 |

Отдел Raphidophyta – Рафидофитовые водоросли.............................................................. |

140 |

Отдел Xanthophyta – Желтозеленые водоросли................................................................... |

143 |

Класс Xanthophyceae – Ксантофициевые ..................................................................... |

145 |

ПорядокChloramoebales (Heterochloridales) – Хлорамебовые(Гетерохлоридовые) ........... |

146 |

Порядок Rhizochloridales – Ризохлоридовые................................................................ |

146 |

Порядок Heterogloeales – Гетероглеевые....................................................................... |

147 |

Порядок Mischococcales – Мисхококковые .................................................................. |

147 |

Порядок Tribonematales – Трибонемовые ..................................................................... |

148 |

Порядок Botrydiales – Ботридиевые............................................................................... |

149 |

Класс Eustigmatophyceae – Эустигматофициевые....................................................... |

154 |

Отдел Chrysophyta – Золотистые водоросли........................................................................ |

155 |

Класс Heteroсhrysophyceae – Гетерохризофициевые................................................... |

159 |

Порядок Chrysomonadales – Хризомонадовые.............................................................. |

159 |

Порядок Rhizochrysidales – Ризохризидовые................................................................ |

163 |

Порядок Chrysocapsales – Хризокапсовые ................................................................... |

163 |

Порядок Phaeothamniales (Сhrysotrichales) – Феотамниевые (Хризотриховые) ....... |

164 |

Класс Dictyochophyceae – Кремневые жгутиконосцы, или Диктиоховые................. |

165 |

Отдел Bacillariophyta (Diatomeae) – Диатомовые водоросли............................................ |

167 |

Класс Centrophyceae – Центрические ............................................................................ |

175 |

|

339 |

Класс Pennatophyceae – Перистые, или Пеннатные..................................................... |

177 |

Порядок Araphales – Бесшовные.................................................................................... |

178 |

Порядок Raphales – Шовные........................................................................................... |

179 |

Отдел Phaeophyta – Бурые водоросли................................................................................... |

182 |

Класс Phaeozoosporophyceae – Фэозооспоровые.......................................................... |

188 |

Порядок Ectocarpales – Эктокарповые........................................................................... |

188 |

Порядок Sphacelariales – Сфацеляриевые...................................................................... |

190 |

Порядок Cutleriales – Кутлериевые................................................................................ |

192 |

Порядок Dictyotales – Диктиотовые............................................................................... |

194 |

Порядок Laminariales – Ламинариевые.......................................................................... |

197 |

Класс Cyclosporophyceae – Циклоспоровые.................................................................. |

201 |

Порядок Fucales – Фукусовые ........................................................................................ |

201 |

Отдел Chlorophyta – Зеленые водоросли.............................................................................. |

206 |

Класс Prasinophyceae – Празинофициевые водоросли................................................. |

210 |

Класс Ulvophyceae – Ульвофициевые............................................................................ |

213 |

Порядок Ulotrichales (Codiolales) – Улотриксовые (Кодиоловые) ............................. |

213 |

Порядок Ulvales – Ульвовые........................................................................................... |

216 |

Класс Trebouxiophyceae – Требуксиофициевые........................................................... |

218 |

Класс Cladophorophyceae – Кладофорофициевые........................................................ |

220 |

Порядок Cladophorales (Siphonocladales) – Кладофоровые (Сифонокладовые) ....... |

220 |

Класс Bryopsidophyceae – Бриопсидофициевые (Сифоновые) ................................... |

224 |

Порядок Bryopsidales – Бриопсидовые.......................................................................... |

225 |

Порядок Halimedales – Халимедовые............................................................................ |

229 |

Класс Dasicladophyceae – Дазикладофициевые............................................................ |

231 |

Порядок Dasicladales – Дазикладовые........................................................................... |

231 |

Класс Trentepohliophyceae – Трентеполиофициевые................................................... |

234 |

Порядок Trentepohliales – Трентеполиевые................................................................... |

234 |

Класс Chlorophyceae – Хлорофициевые или Зеленые водоросли............................... |

236 |

Порядок Volvocales – Вольвоксовые ............................................................................. |

237 |

Порядок Tetrasporales – Тетраспоровые........................................................................ |

248 |

Порядок Chlorococcales – Хлорококковые.................................................................... |

249 |

Порядок Chaetophorales – Хетофоровые........................................................................ |

257 |

Порядок Oedogoniales – Эдогониевые........................................................................... |

261 |

Отдел Chlorarachniophyta – Хлорарахниофитовые водоросли (Хлорарахниофиты)....... |

267 |

Отдел Euglenophyta – Эвгленовые водоросли...................................................................... |

268 |

Класс Euglenophyceae – Эвгленовые.............................................................................. |

274 |

Порядок Euglenales – Эвгленовые.................................................................................. |

274 |

Порядок Peranematales – Перанемовые ......................................................................... |

275 |

Отдел Streptophyta – Стрептофитовые или Стрептофиты.................................................. |

277 |

Подотдел Streptophytina – Зеленые водоросли стрептофиты...................................... |

277 |

Класс Mesostigmatophyceae – Мезостигмофициевые................................................... |

277 |

КлассZygnematophyceae (Conjugatophyaeae) – Зигнемофициевые(Конъюгаты) .......... |

278 |

Порядок Mesotaeniales – Мезотениевые........................................................................ |

278 |

Порядок Zygnematales – Зигнемовые............................................................................. |

280 |

Порядок Desmidiales – Десмидиевые............................................................................. |

284 |

Класс Klebsormidiophyceae (Coleochaetophyceae) – Клебсормидиофициевые |

|

(Колеохетофициевые) ...................................................................................................... |

290 |

Порядок Coleochaetales – Колеохетовые....................................................................... |

290 |

Класс Charophyceae – Харовые....................................................................................... |

292 |

Порядок Charales – Харовые.................................................................................................. |

292 |

Системы и филогения зеленых водорослей......................................................................... |

298 |

Проблемы эволюции и филогении водорослей................................................................... |

304 |

Список литературы ................................................................................................................. |

337 |

340