Марини. Медицина критических ситуаций

.pdf521

устранять самостоятельные дыхательные усилия. Есть один простой способ выбора "луч- шего ПДКВ" (при наличии самостоятельных инспираторных попыток или без них) — сначала установить дыхательный объем (4— 7 мл/кг), задать первоначальное ПДКВ на уровне от 8 до 10 см вод. ст., а затем понемногу увеличивать ПДКВ с шагом в 2 см вод. ст., отмечая, что:

а) увеличение пикового статического давления (давление плато) более чем на пре- дыдущее приращение — это сигнал перерастяжения;

б) заметное улучшение оксигенации соответствует превышению зоны Рflех. (При не-

которых обстоятельствах приемлемым вариантом эмпирического выбора ПДКВ является постепенное удлинение фазы вдоха в пределах той же длительности дыхательного цикла, чтобы создать аутоПДКВ.)

Если после двух успешных шагов повышения ПДКВ следующий шаг не приводит к существенному увеличению оксигенации и прием "мобилизации" альвеол заставляет предположить, что почти все альвеолы раскрыты при данном дыхательном объеме и более низком уровне ПДКВ, последнее следует соответственно снизить.

Второе. Поскольку альвеолярные группы с почти нормальными эластическими свой- ствами могут сосуществовать с "затопленными" или инфильтрированными, клиницист не должен применять большее трансальвеолярное давление, чем может выдержать нормаль- ная ткань легкого при максимальной емкости (30— 35 см вод. ст.). Это давление в целом соответствует конечно-инспираторному статическому давлению в дыхательных путях (давление "плато") от 35 до 50 см вод. ст., зависящему от жесткости грудной стенки. Дав- ление в этом диапазоне, как правило, достаточно, чтобы вновь раскрыть спавшиеся дыха- тельные пути. Каким бы ни было максимальное давление, установленное для конкретного больного, представляется разумным по возможности избегать зоны верхнего изгиба ста- тической кривой "объем — давление". О вступлении в эту зону свидетельствуют ухудше- ние растяжимости легких и, при отсутствии самостоятельных дыхательных попыток, вы- пуклость кривой давления в дыхательных путях по отношению к горизонтальной оси (оси времени) во время ИВЛ с постоянным потоком.

Относительно малые дыхательные объемы часто создаются из-за наличия этих пре- делов давления, верхнего и нижнего. Следовательно, у некоторых больных необходимо периодически проводить приемы "мобилизации" альвеол (например, СДППД 35—45 см вод. ст. в течение 10—30 с в зависимости от реакции оксигенации и переносимости со сто- роны гемодинамики), чтобы поддержать адекватный объем легкого и избежать гипоксе- мии. Один из заслуживающих внимания подходов к выбору ПДКВ и дыхательного объема при использовании ИВЛ с управляемым давлением состоит в том, чтобы установить мак- симальное давление в дыхательных путях приблизительно на уровне 30—40 см вод. ст., в зависимости от жесткости грудной клетки, и начать с ПДКВ 8 см вод. ст.

Затем ПДКВ постепенно увеличивают при поддержании постоянного максимального давления в дыхательных путях (допуская падение VT) до момента, когда рассчитанная растяжимость начинает снижаться, — одно из определений оптимального ПДКВ.

Третье В условиях полностью управляемой ИВЛ (отсутствие самостоятельных дыхательных

попыток Зольного) врач должен корректировать среднее давление раскрытия в дыхатель- ных путях (Paw), чтобы достичь приемлемого уровня оксигенации крови в легких, путем удлинения доли фазы вдоха (Т1/Тт) или с помощью повышения ПДКВ. Сердечный выброс поддерживается по мере необходимости, чтобы устранить неблагоприятные эффекты по-

вышения Рaw.

Раздувание легких улучшает распределение газа в них и помогает "мобилизовать" или поддерживать раскрытыми участки, которые в противном случае коллабируются. По- вышение ПДКВ (и профилактическое увеличение Т1/Тт, если оно хорошо переносится) может быть методом выбора и при сохранении самостоятельного ритма дыхания боль- ного.

522

Четвертое. Если нет противопоказаний, следует в начале лечения Попустить гипер- капнию, при необходимости корректируя рН осторожной инфузией бикарбоната натрия или другого буферного раствора, для управления альвеолярным давлением. Может также по-

надобиться фармакологическая коррекция кислотно-основного состояния, если не используются глубокая седация или миорелаксанты. Придерживаться стратегии "допус- тимой гиперкапнии" может быть трудно при наличии метаболического ацидоза, когда бы- вают необходимы другие дополнительные мероприятия (например, гемодиализы).

Пятое. На начальном этапе лечения следует подумать о переводе больного в положе- ние ничком. Этот прием в принципе оказывает наиболее благоприятное воздействие на оксигенацию в раннем периоде заболевания. Целесообразно при необходимости и доступ- ности прибегнуть и к таким дополнительным мерам, как ингаляция окиси азота, вдувание газа в трахею или частичная жидкостная вентиляция легких.

Шестое. После первых 3—5 сут лечения следует начинать постепенно уменьшать ПДКВ и частоту переводов больного в положение ничком (если уровень оксигенации по- зволяет это сделать), стремясь уменьшить максимальное альвеолярное давление и предот- вратить разрывы альвеол.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

1.Артериальная гипоксемия может возникнуть под влиянием шести механизмов: 1) дыхания гипоксической газовой смесью; 2) альвеолярной гиповентиляции; 3) нарушения диффузии кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану; 4) нарушения вентиля- ционно-перфузионных отношений (V/Q); 5) сброса венозной крови в артериальный крово- ток; 6) патологической десатурации системной венозной крови при наличии нарушений соотношения V/Q.

2.Нарушения оксигенации принято классифицировать по их рентгенологическим проявлениям. Рентгенологические картины легочных коллапсов (ателектазов), диффузно- го или очагового поражения паренхимы, перегрузки жидкостью, локальной или односто-

ронней инфильтрации и неизмененная рентгенограмма грудной клетки хорошо помо- гают определить специфическую этиологию таких нарушений и выбрать методы их лече- ния.

3.Ателектаз — по-видимому, наиболее частая причина гипоксемии у тя- желобольных, у пациентов, прикованных к постели и находящихся в послеоперационном периоде. Возможными последствиями ателектаза являются ухудшенный газообмен, пнев- монит и увеличенная работа дыхания. Ранняя подвижность, СДППД и тщательная санация трахеобронхиального дерева — ключевые методы успешной профилактики и лечения.

4.Для ОРДС характерны: временной интервал между вызвавшим его событием и началом одышки; снижение растяжимости дыхательной системы, прежде всего из-за по- тери функционирующих ацинусов; значительное снижение вентилируемого объема лег- ких; гипоксемия, резистентная к умеренным концентрациям вдыхаемого кислорода; ле- гочная гипертензия и длительный процесс выздоровления. Сопутствующий отек легких с высоким содержанием белка в отечной жидкости разрешается гораздо медленнее, чем гидростатический отек.

5.Основными лечебными принципами при кризисе оксигенации должны быть

уменьшение отношения "риск — польза", предотвращение осложнений терапии, сведе- ние к минимуму потребности тканей в кислороде (например, с помощью седативных и жа- ропонижающих средств). ОРДС следует рассматривать как потенциальную полиор- ганную недостаточность.

6. Смена положения тела улучшает регионарное распределение вентиляции и пер- фузии и может влиять на дыхательный и конечно-экспираторный объемы. Регионарное распределение данного объема легких четко улучшается при переводе больного в положе- ние ничком. В ранней фазе ОРДС положение ничком может значительно и быстро улуч-

523

шить эффективность артериальной оксигенации при неизмененных параметрах вентиля-

ции и том же уровне ПДКВ. |

|

7. Регулирование пикового, среднего и конечно-экспираторного |

альвеолярного |

давления играет решающую роль в достижении адекватной артериальной |

оксигенации |

при приемлемом F,O2. Чтобы увеличить объем легких на величину, достаточную для раскрытия зависимых дыхательных путей, может понадобиться умеренно высокое давле- ние. Альвеолярное давление в конце выдоха (общее ПДКВ, сумма ПДКВ и аутоПДКВ) помогает поддерживать в раскрытом состоянии участки легких, подверженные опасно- сти коллабирования. Среднее давление в дыхательных путях отражает средний размер легких и коррелирует с эффективностью оксигенации.

8. Стратегия высокого дыхательного объема и низкого ПДКВ может усилить повре- ждение альвеол или затруднить заживление уже поврежденных тканей. В ранней фазе

ОРДС наименее повреждающей |

легкие стратегией представляется исключение чрез- |

|

мерного транспульмонального |

растягивающего давления при поддержании достаточно- |

|

го давления в конце выдоха. Такой подход часто приводит к использованию |

низких |

|

дыхательных объемов (в зависимости от растяжимости легких) и к необходимости со- гласиться с задержкой СО2 ("допустимая гиперкапния").

9. Многие методы ИВЛ могут в равной мере защищать легкие от повреждения, если врач обеспечивает адекватный транспорт кислорода, руководствуется подобными же принципами защиты легких и внимательно относится к возможным недостаткам и ос- ложнениям при использовании выбранного метода.

10. Существенными элементами применения ИВЛ с управляемым давлением при ОРДС являются: а) сведение к минимуму потребности в кислороде и минутной вентиля- ции; б) применение достаточного давления в конце выдоха и в конце вдоха, чтобы под- держать почти полное раскрытие функционирующих альвеол; в) стремление избежать пе- рерастяжения легких; г) возможность допустить гиперкапнию, если нет серьезных невро- логических или сердечно-сосудистых противопоказаний; д) при нарушениях оксигенации по возможности перевод больного в положение ничком с самого начала лечения; е) при- менение вспомогательных респираторных методов (в частности, ингаляции N0 и частич- ной жидкостной вентиляции легких).

524

ГЛАВА 25

Нарушения вентиляции легких

ПАТОГЕНЕЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вентиляционная недостаточность — это неспособность поддерживать такую ско- рость элиминации СО2, которая позволяла бы сохранять устойчивый рН без механической поддержки, утомления дыхательных мышц или невыносимой одышки1. Невозможность

поддержать адекватную альвеолярную вентиляцию обычно распознается по накоплению СО2 и ацидозу.

Определяющим признаком вентиляционной недостаточности было предложено считать увеличение РаСО2 до уровня выше 50 мм рт.ст., однако она может развиться, даже когда РаСО2 падает ниже своей хронической величины (которая может превышать 50 мм рт. ст.). Например, умеренный метаболический ацидоз может истощить резервы дыхания у больного с квадриплегией, тяжелой обструкцией дыхательных путей или ост- рым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Подобным же образом гипокапниче- ский (газовый) алкалоз может нарушать "нормальные" величины рН и РаСО2, если венти- ляционная недостаточность развивается у больного, утомленного астматическим кризом. Наоборот, многие больные легко переносят хронический уровень РаСО2 выше 50 мм рт. ст. без декомпенсации.

Вентиляционную недостаточность, или вентиляционные нарушения (veniilatory failure), не следует смешивать с дыхательной недостаточностью (respiratory insufficiency), которая означает невозможность обеспечить нормальные РаО2 и РаСО2 без повышенной работы дыхания или механической (респираторной) поддержки {Примеч. пер.).

МЕХАНИЗМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Венозная кровь доставляет СО2 к легким, где в норме она диффундирует в альвео- лярное пространство.

ПРИЧИНЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Обструкция дыхательных путей

Обструкция верхних дыхательных путей

Экстраторакальных

Внутригрудных Функциональная (сонное апноэ)

525

Обструкция нижних дыхательных путей

Астма

ХОЗЛ Стеноз бронхов (трансплантация, травма, опухоль)

Мышечная слабость

Скелетные мышцы Общая слабость

Нервно-мышечные нарушения

Квадриплегия

Миопатия

Паралич диафрагмы Функциональные причины

Перераздувание легких Лекарственные средства, электролитные нарушения

Неэффективность дыхательных мышц Деформация грудной клетки

Хронические

Кифосколиоз

Торакопластика

Острые

Пневмоторакс

Гидроторакс Нестабильная грудная стенка Перераздувание легких

Нарушения центральной регуляции

Внутренние

Врожденные Хроническая нагрузка (ожирение, тяжелая обструкция дыхательных путей)

Преклонный возраст Эндокринные нарушения

Внешние Лекарственные средства, снотворные

Сонное угнетение Метаболический алкалоз Дефицит питания

Кислород восполняется, а СО2 элиминируется под влиянием действия мышц грудной клетки. Движение нового (свежего) воздуха в неперфузируемые группы альвеол и из них не в состоянии способствовать элиминации СО2. Точно так же ацинусы, перфузия кото- рых нарушена, вносят вклад в бесполезную вентиляцию и относятся к "физиологическому мертвому пространству" (см. главу 5 "Респираторный мониторинг").

В норме дыхательный центр управляет работой дыхательных мышц пропорциональ- но метаболическим запросам, чтобы поддержать рН внутри узких пределов. Несоответст- вие функции "дыхательного насоса" уровню, необходимому для предотвращения острой задержки СО2, вызывает клинические проявления вентиляционной недостаточности. Что- бы поддерживать эффективную вентиляцию, соответствующий сигнал сначала должен быть послан от мозга к дыхательным мышцам. Затем мышцы должны сократиться с адекватной силой и координацией, чтобы создать колебания плеврального давления, ко- торые обеспечивают продвижение потока воздуха. Работа дыхания зависит от сопротив- ления потоку газа и потребности в минутной вентиляции. Три главных механизма вызы- вают дыхательную недостаточность или способствуют ей: нарушение центральной регу- ляции дыхания, неэффективные мышечные сокращения и чрезмерная рабочая нагрузка в

526

связи с увеличением работы дыхания (табл. 25.1). Первые симптомы дыхательного пере- напряжения или утомления мышц — активное участие вспомогательных и добавочных дыхательных мышц, тахипноэ, тахикардия, повышенное потоотделение и парадоксальные, дискоординированные движения грудной или брюшной стенок. На поздних стадиях забо- левания дыхание становится аритмичным или приобретает судорожный характер.

БЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Вентиляционную недостаточность лечат, определяя ее причину, устраняя обратимые

факторы и обеспечивая при показаниях механическую респираторную поддержку. Если причины вентиляционной недостаточности неясны, очень важно обследовать больного на месте и выяснить, под действием каких механизмов она возникает. Работа дыхания отра- жается в VE и в давлении, которое создается респиратором в дыхательных путях и которое необходимо, чтобы обеспечить дыхательный объем (см. главу 5). Важнейшие факторы, определяющие потребность в минутной вентиляции, включают уровень сознания и возбу- ждения, ощущение боли или дискомфорта, размер тела и температуру, патологическое напряжение метаболизма (сепсис, травма, ожоги), фракцию физиологического мертвого пространства, состояние питания и непосредственно работу дыхания. Затраты работы на увеличение объема грудной клетки на 1 л лучше всего оценить пиковым динамическим и статическим (в конце плато) давлениями, а также полученными в результате измерений величинами сопротивления, растяжимости и аутоПДКВ. Нервно-мышечную функцию можно определить, наблюдая характер дыхания: дыхательный объем и частоту дыхания, действия дыхательных мышц, a TaidKe измеряя максимальное дыхательное Давление, созданное при закрытых дыхательных путях.

Оценить функцию дыхательного Центра у койки тяжелобольного можно, исследуя изменения рН и РаСО2 относительно дыхательных усилий. Например, если РаСО2 повы- шено, а РН снижен, центральный дыхательный стимул может быть недостаточен и(или) функция респираторных мышц нарушена; наличие возбуждения, одышки или дискоорди- нации дыхательных движений говорит о превалировании последнего механизма. Опреде- ление давления окклюзии (Р0,1) в настоящее время входит в клиническую практику как ко- личественный показатель функции дыхательного центра, которым, как считают, можно руководствоваться при решении вопроса о постоянной респираторной поддержке. Как по- казатель силы вдоха, P0,1, вероятно, должен быть сопоставлен с максимальным инспира- торным давлением.

Коррекция устранимых факторов Исследование причин вентиляционных нарушений должно опираться на системати-

ческую оценку центральной регуляции дыхания, VE, работы дыхания и нейромышечной функции; для успешной терапии вентиляционных нарушений необходимо понимание ос- новных звеньев патогенеза (табл. 25.2).

Например, потребность в VE снижается при устранении гипертермии, возбуждения и уменьшении мертвого пространства. Общее сопротивление дыханию можно снизить уст- ранением бронхиальной обструкции (бронхолитики, санация секрета, введение эндотрахе- альной трубки большего диаметра), увеличением растяжимости паренхимы легких (рас- правление ателектазов, устранение отека и воспаления) и улучшением растяжимости сте- нок грудной клетки (дренаж воздуха или жидкости из плевральной полости, уменьшение вздутия живота, расслабление мышц или аналгезия). Нервно-мышечную функцию следует оптимизировать, что удается сделать, если больной находится в сознании и с припод- нятой по возможности грудной клеткой, не испытывает сильной боли, а также если скор- ригированы электролитные расстройства, дефицит питания и эндокринные нарушения.

ТАБЛИЦА 25.2 УСТРАНИМЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ

527

Чрезмерная потребность в вентиляции Метаболический ацидоз Повышение продукции СО2

Лихорадка

Возбуждение Работа дыхания

Чрезмерное поступление калорий Увеличенное мертвое пространство Аппаратные дыхательные пути

Гиповолемия Обструкция сосудов

Увеличение сопротивления вентиляции Накопление бронхиального секрета Бронхоспазм Шланги аппарата ИВЛ

Пневмоторакс или гидроторакс Вздутие живота АутоПДКВ Отек легких

Уменьшение силы и выносливости мышц Дефицит питания

Электролитные расстройства РО4~3, Мg+2, K+

Эндокринные нарушения Недостаточный сердечный выброс Миастения, болезнь Паркинсона

Перераздувание легких Лекарственные средства β-блокаторы, антагонисты кальция)

Нарушения центральной регуляции Лекарственные средства (снотворные, анальгетики)

Сниженное питание Сонное угнетение Метаболический алкалоз Гипотиреоидизм

Болезнь Аддисона встречается редко, но недостаточность надпочечников удивитель- но часто возникает у больных в критическом состоянии и хронически ослабленных паци- ентов, переносящих тяжелый физиологический стресс. Меры, которые улучшают сердеч- ный выброс или артериальную оксигенацию, также способствуют улучшению нервно- мышечной функции. Нельзя забывать и об излечимых нейромышечных заболеваниях (на- пример, миастения, миозит, болезнь Паркинсона). Некоторые нарушения центральной ре- гуляции дыхания (например, при передозировке седативных препаратов или опиатов) проходят сами, при других улучшение наступает по мере коррекции пищевого режима, гормональной терапии (гипотиреоз) или нормализации психического статуса.

Изредка пациенты поддаются лечению неспецифическими дыхательными стимуля- торами типа прогестерона. К сожалению, многие нарушения функции дыхательного цен-

тра устойчивы к лекарственной терапии и требуют оптимизации механики вентиляции с целью уменьшения работы дыхания в степени, достаточной для восстановления компен- сации.

Респираторная поддержка

528

Готовность начать ИВЛ должна быть прямо пропорциональна опасности ухудшения при ее отсутствии и обратно пропорциональна ожидаемой трудности ее возможного пре- кращения. Общие принципы интубации трахеи, искусственной вентиляции легких с по- ложительным давлением и "отлучения" от респираторной поддержки были рассмотрены выше (см. главы 6, 7, 8 и 10). Многим пациентам с умеренно тяжелыми заболеваниями и

быстро устранимыми причинами вентиляционных нарушений подходит неинвазивная (масочная) ИВЛ.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НА-

РУШЕНИЯ ОБСТРУКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Поток воздуха может быть ограничен на любом уровне трахеобронхиального дерева. Даже при отсутствии основной патологии легких дискретное препятствие, если оно рас- положено на уровне гортани, трахеи или главного бронха, нарушает прохождение потока воздуха (обструкция верхних дыхательных путей). Сжатие средостения вследствие фиб- роза, гранулемы или опухоли может сузить трахею или главный бронх. Диффузные забо- левания дыхательных путей (астма, хронический бронхит, эмфизема легких) часто огра- ничивают поток в периферических бронхах (диаметром менее 2 мм). Однако у некоторых больных астмой основные проблемы могут быть сосредоточены в гортани и верхних ды- хательных путях. Обструкция дыхательных путей также может развиться на фоне таких хронических заболеваний, как бронхоэктазы, муковисцидоз, саркоидоз, эозинофильный инфильтрат, и при некоторых профессиональных заболеваниях легких (например, сили- коз). Аспирация, рефлюксный эзофагит, крайняя степень ожирения, задержка секрета в дыхательных путях и застойная сердечная недостаточность обычно усугубляют наруше- ние проходимости дыхательных путей.

Обструкция верхних дыхательных путей У больных с обструкцией верхних дыхательных путей, находящихся под дейст-

вием седативных препаратов, с низкими вентиляционными потребностями какие бы то ни было симптомы иногда почти не проявляются, пока просвет дыхательных путей не сужа- ется до весьма небольшого размера. Затем одышка прогрессирует непропорционально дальнейшему уменьшению просвета. Признаки обструкции верхних дыхательных путей бывает невозможно отличить от явлений нарушения бронхиальной проходимости, они могут включать как сердечно-сосудистые, так и легочные симптомы.

Симптомы и признаки обструкции верхних дыхательных путей

Следующие признаки особенно характерны для обструкции верхних дыхательных путей (табл. 25.3).

1.Ограничение потока на вдохе.

2.Стридор. Этот громкий звук во время вдоха слышен особенно часто при обту- рации экстраторакальных путей. У взрослых стридор в покое обычно указывает на резко суженную гортань (диаметр менее 5 мм). Часто за стридор принимают накопление секрета

взадней части глотки.

ТАБЛИЦА 25.3 СИМПТОМЫ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ*

Ограничение потока на вдохе Стридор

.Затруднение очищения от секрета "Лающий" или "задыхающийся" кашель

Прерывистая речь Непропорционально низкая переносимость нагрузки

529

Изменение симптомов при движениях шеей Отсутствие эффекта от бронхолитических средств Быстрое исчезновение одышки после интубации трахеи Эпизоды молниеносного отека легких Частые приступы паники

∙ Эти признаки могут варьироваться в зависимости от генеза, локализации и тяжести обструкции.

3. |

Затруднения при очищении от секрета |

центральных |

дыхательных путей. |

4. |

Лающий" или "захлебывающийся" кашель. |

|

|

5. |

Изменение речи. Дисфония может быть |

единственным |

признаком опухоли или |

одностороннего пареза гортани (последний, не являясь непосредственной причиной об- струкции, часто сопутствует процессам, которые ее вызывают). Парез обеих голосо- вых связок вызывает обструкцию, но связки при этом обычно находятся в среднем поло- жении, так что речь может быть "задыхающейся" или тихой, но голос остается раз- личимым. Парез голосовых связок нарушает способность генерировать звук, и больному приходится увеличивать поток воздуха для произнесения каждого слова. Пациент, не пе- реводя дыхания, может говорить только короткими фразами и при разговоре испытывает чувство нехватки воздуха.

6.Значительное усиление одышки и симптомов при физических усилиях или гипер-

вентиляции. Этот неспецифический феномен объясняется чисто механически. При энер-

гичных дыхательных усилиях отрицательное давление в трахее и турбулентный поток вдыхаемого воздуха приводят к сужению экстраторакальной части дыхательных путей. Особенно это относится к физическим усилиям, потому что обструкция усиливается, а не

ослабевает во время вдоха в отличие от астмы и хронических обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ).

7.Изменение дыхательных симптомов при перемене положения тела или движени-

ях шеей.

8. Отсутствие эффекта от применения обычных бронхолитиков и(или) сте- роидов.

9.Непредвиденное развитие вентиляционных нарушений после экстубации трахеи или резкое исчезновение признаков вентиляционных нарушений сразу после интубации без респираторной поддержки.

10.Внезапное развитие отека легких. Во время асфиксии и тяжелых эпизодов уду- шья форсированные дыхательные усилия сопровождаются заметным снижением внутри- грудного давления, увеличением минутного объема сердца, выбросом катехоламинов и других гормонов напряжения. Увеличение нагрузки на сердце вместе с повышением транскапиллярного давления фильтрации способствует развитию отека легких.

Диагностические тесты

Диагностика обструкции верхних дыхательных путей включает стандартную рентге- нографию, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансное изображение (МРИ) тканей шеи и трахеи, а также бронхоскопию или ларингоскопию (зеркальную, прямую или фиброоптическую). Блокада главного бронха, вызванная инородным телом, опухолью или медиастинальным фиброзом, при сканировании может обусловить выра- женную асимметрию вентиляции и перфузии.

У сотрудничающего больного подобную информацию можно получить при сравне- нии рентгенограмм грудной клетки, сделанных при глубоком вдохе и полном выдохе. Ис-

следования функции дыхания при стабильном состоянии должны включать построение петель поток-

объем при вдохе и выдохе, максимальную вентиляцию и диффузионную способность легких, также как спирографию спокойного и форсированного выдоха (табл. 25.4). Обыч-

но обструкция верхних дыхательных путей нарушает инспираторный поток в большей

530

мере, чем экспираторный, вредит пиковому потоку и сопротивлению дыхательных путей непропорционально объему форсированного выдоха за первую секунду (FEV,) и очень хорошо отвечает на газовую смесь с низкой плотностью (кислород + гелий), но не умень- шается после применения бронхолитиков (если одновременно нет брон-хоспазма). Мак- симальная вентиляция легких обычно намного меньше должной величины, в то время как жизненная емкость может быть относительно нормальной по сравнению с FEV,.

Диффузные заболевания дыхательных путей, такие как астма и ХОЗЛ, вызывают другие характерные нарушения функций дыхания, однако при астме проходимость верх- них дыхательных путей бывает значительно нарушена, а иногда в число ее симптомов входит стридор. Часто больным астмой становится легче от применения транквилизаторов или психотропных препаратов, а также от бронхолитических средств и стероидов. В отли- чие от диффузных нарушений бронхиальной проходимости, которые изменяют объем легких, распределение в них воздуха и диффузионную способность, при обструкции верх- них дыхательных путей паренхима обычно остается интактной. Диффузионная/ способ- ность легких также относительно хорошо сохранена. \

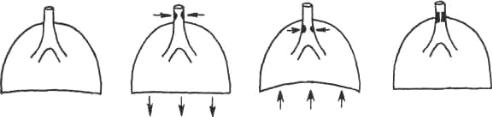

Форма петли поток—объем зависит от: а) характера обструкции — Постоянной или периодической и б) локализации обструкции — внутригрудной или экстраторакальной

(рис. 25.1).

ТАБЛИЦА 25.4 ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПРИ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХА-

ТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Непропорционально низкая пиковая скорость Максимальная скорость середины вдоха меньше максимальной скорости середины

выдоха

Жизненная емкость легких хорошо сохранена, несмотря на резко уменьшенный FEV, Низкая проходимость (кондуктанс) дыхательных путей, несмотря на почти нормаль-

ный FEV1

Максимальная вентиляция легких (л/мин) менее 30 х FEV1

Скорость конца выдоха сохраняется относительно хорошо Отношение диффузионной способности* к VA сохраняется хорошо

* Диффузионная способность легких относительно одного дыхательного легочного объема.

Стабильное препятствие потоку воздуха (внутри или снаружи грудной клетки) сни- жает максимальную скорость вдоха и выдоха, уравнивая их и делая петлю похожей на прямоугольник. Непостоянное препятствие в экстраторакальных дыхательных путях, ок- руженных атмосферным давлением, усиливается при вдохе под влиянием отрицательного давления в трахее и уменьшается при выдохе под действием положительного давления, превышающего атмосферное. Наоборот, изменчивая окклюзия дыхательных путей, нахо- дящихся внутри грудной клетки и окруженных плевральным давлением, более отрица- тельным, чем давление в дыхательных путях, уменьшается при вдохе. Во время выдоха под воздействием повысившегося внутригрудного давления окклюзия усиливается, сужая дыхательные пути до критического размера. Обструкция одного из главных бронхов мо- жет не сопровождаться появлением таких характерных кривых.

Норма Вариабельное экстраторакальное препятствие Вариабельное интраторакальное препятствие Фиксированное препятствие