3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Nekhaev_A_N_Rychagov_G_P_Prakticheskie_navyki_v_obschey_khirurgii

.pdfвклейке). Следует помнить, что у пациентов с повышенным внутричерепным давлением и с черепно-мозговой травмой люмбальная пункция сопряжена с риском вклинения мозга. После пункции пациенту в течение часа не разрешают вставать.

Осложнения. Постпункционный синдром обусловлен проникновением ликвора в эпидуральное пространство спинного мозга через дефект в твердой мозговой оболочке после введения иглы, что приводит к раздражению мозговых оболочек, смещению и расширению внутричерепных сосудов и дуральных синусов. Он развивается в течение нескольких часов после пункции, длится около 4 дней, реже до 2 недель, и проявляется головной болью в лобной или затылочной области, а в более тяжелых случаях тошнотой, рвотой, гиперестезией кожи, светобоязнью, вегетососудистыми нарушениями, повышением температуры тела, спутанностью сознания, ригидностью мышц затылка, положительными симптомами Кернига и Брудзинского. Использование острых одноразовых игл или игл меньшего диаметра, поворот иглы во время пункции таким образом, чтобы срез ее был направлен параллельно ходу волокон твердой мозговой оболочки, избегание излишне форсированного сгибания позволяет уменьшить частоту постпункционного синдрома возникновения.

Повреждение кровеносных сосудов может привести к кровотечению, возникновению субдуральной, субарахноидальной или внутримозговой гематомы, особенно у пациентов с тромбоцитопенией (менее 60 000), патологией свертывающей системы крови или получавших антикоагулянты.

Попадание иглы в спинномозговой корешок вызывает внезапную острую боль, отдающую в ногу и исчезающую при изменении направления иглы.

При прохождении пункционной иглы через плотные ткани межпозвоночного промежутка возможна ее поломка, что требует оперативного вмешательства.

Нарушения правил асептики могут привести к развитию гнойного менингита, который проявляется выраженной головной болью, тошнотой, рвотой, высокой температурой тела (до 38–39 °С), ригидностью затылочных мышц.

При наличии опухоли позвоночного канала изменение ликворного давления при пункции может привести к та-

441

ким осложнениям, как болевой синдром и нарастание неврологического дефицита. Развитие осевой дислокации при наличии внутричерепного объемного процесса развивается в 1–2% случаев.

9.24. Трахеостомия

Трахеостомия – это операция, при которой выполняют рассечение передней стенки трахеи с последующим введением в ее просвет канюли либо созданием постоянного отверстия – стомы. Она уменьшает мертвое анатомическое пространство дыхательных путей, позволяет систематиче- ски отсасывать секрет из трахеобронхиального дерева, производить его туалет и в итоге перейти к длительному управляемому дыханию.

Показания:

●инородные тела дыхательных путей при невозможности удалить их с помощью прямой ларингоскопии и трахеобронхоскопии;

●нарушение проходимости дыхательных путей при ранениях и закрытых травмах гортани и трахеи;

●нарушение проходимости дыхательных путей продуктами аспирации и секреции;

●непроходимость дыхательного тракта в верхнем отделе (инородные тела гортани, паралич и спазм голосовых связок, выраженный отек гортани, опухоли шеи, вызывающие сдавливание дыхательных путей);

●нарушение биомеханики дыхательного акта в результате травмы грудной клетки, повреждения шейных сегментов спинного мозга с выключением иннервации межреберной мускулатуры, травма и острая сосудистая патология головного мозга;

●острые стенозы гортани при инфекционных заболеваниях (дифтерия, грипп, коклюш, корь, сыпной или возвратный тиф);

●стенозы гортани при специфических инфекционных гранулемах (туберкулез, сифилис, склерома и др.);

●острый стеноз гортани при неспецифических воспалительных заболеваниях (абсцедирующий ларингит, гортанная ангина, ложный круп);

442

●сдавление колец трахеи извне щитовидной железой, аневризмой, воспалительными инфильтратами шеи;

●стенозы трахеи после химических ожогов уксусной эссенцией, каустической содой, парами серной или азотной кислоты и т. д.;

●операции на сердце и легких;

●отравление барбитуратами;

●ожоговая болезнь.

В зависимости от уровня рассечения хрящей трахеи по отношению к перешейку щитовидной железы различают трахеостомию верхнюю, среднюю è нижнюю (выше перешейка – верхняя; ниже перешейка – нижняя; на уровне перешейка – средняя). Взрослым производят верхнюю трахеостомию, а детям – нижнюю, так как у них перешеек расположен выше. Среднюю трахеостомию выполняют редко – чаще всего при невозможности произвести верхнюю или нижнюю, например при неблагоприятном анатомическом варианте расположения перешейка или распространенной опухоли щитовидной железы. По направлению разреза трахеи трахеостомия может быть продольной, поперечной è П-образной (по Бьерку). В зависимости от показаний трахеостомия может быть экстренной è плановой. Широкое внедрение в клиническую практику прямой ларингоскопии, верхней трахеобронхоскопии и эндотрахеальной интубации, проводимых под наркозом, привело к резкому сокращению числа экстренных трахеостомий.

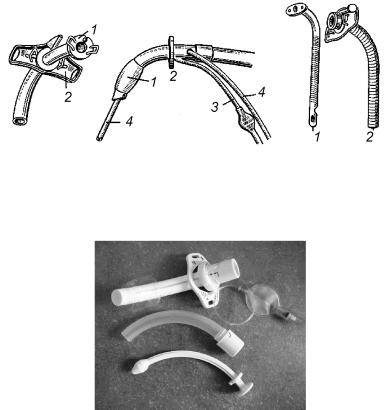

Помимо общехирургических инструментов (скальпель, ножницы, зажимы, пинцеты и др.) для трахеостомии используют однозубый острый крючок è трахеостомический ранорасширитель Труссо

(рис. 9.48). Среди множества трахеостомических канюль, изготавливаемых из металла, пластмассы,

каучука, резины, стекла и других а б материалов, наибольшее распространение получили металлическая канюля Люэра, а также подобные ей по конструкции

443

пластмассовые жесткие и термопластические канюли (рис. 9.49). Применяют также трахеостомические канюли специального назначения: укороченные прямые (для отсасывания секрета из трахеи), удлиненные гибкие (для устранения стеноза в грудной части трахеи), с надувными манжетами (для создания герметичности между трубкой и стенкой трахеи при искусственной вентиляции легких, рис. 9.50). При выборе трахеостомической канюли в каждом конкретном случае учитывают возраст и пол пациента, размеры трахеи, причины, по поводу которых проводится трахеостомия, и ее цели.

а |

б |

в |

Рис. 9.49. Трахеостомические канюли:

а – металлическая канюля Люэра: 1 – внутренняя трубка; 2 – подвижной щиток; б – каучуковая канюля: 1 – надувная манжета; 2 – ограничитель; 3 – трубка для надувной манжеты; 4 – трубка для проведения лечебных манипуляций; в – удлиненные гибкие металлические канюли: 1 – Кенига; 2 – Брунса

Рис. 9.50. Пластмассовая трахеостомическая канюля с надувной манжетой

444

Пациента укладывают на спину. Для максимального приближения гортани и трахеи к передней поверхности шеи под лопатки подкладывают валик, а голову запрокидывают назад. Вмешательство выполняют как под эндотрахеальным наркозом, так и под местной анестезией 0,5–1% раствором новокаина или 0,5% раствором тримекаина. У детей, как правило, используют эндотрахеальный наркоз. В экстремальных условиях оперируют без анестезии.

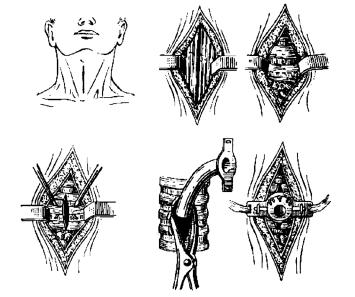

Верхняя трахеостомия. Ниже щитовидного хряща производят послойный разрез кожи, подкожной клетчатки, поверхностной фасции и белой линии шеи длиной 4–6 см. Срединную вену шеи отодвигают или перевязывают. Раздвинув грудино-ключично-сосцевидные и грудино-щито- видные мышцы, находят перстневидный хрящ и лежащий под ним перешеек щитовидной железы. В поперечном направлении рассекают листок внутришейной фасции и тупым путем перешеек щитовидной железы отодвигают книзу, обнажив, таким образом, верхние хрящи трахеи. После тщательного гемостаза гортань фиксируют однозубым острым крючком. Взяв в руку остроконечный скальпель лезвием кверху и положив на него сбоку указательный палец таким образом, чтобы режущая поверхность оставалась свободной на протяжении не более 1 см, рассекают снизу вверх третий, а иногда и четвертый хрящи трахеи. Для профилактики послеоперационного стеноза гортани и связанного с ним пожизненного ношения канюли первый хрящ тщательно оберегают от травмы. Иногда для предотвращения некроза пересеченных хрящей их концы иссекают, в результате чего образуется круглое отверстие (рис. 9.51 на цветной вклейке). Следует помнить, что при поступлении воздуха в трахею возможно апноэ с последующим переходом в резкий кашель. Только после восстановления дыхания в рану вставляют трахеостомиче- ский расширитель и, еще раз убедившись, что просвет трахеи вскрыт, осторожно вводят канюлю соответствующего диаметра, держа щиток ее в сагиттальной плоскости. Расширитель извлекают. Канюлю поворачивают так, чтобы щиток располагался во фронтальной плоскости, и проводят в просвет трахеи вниз. Кожную рану ушивают до трахеостомической трубки, которую затем укрепляют на шее тесемками (рис. 9.52).

445

а |

б |

в |

|

г |

д |

е |

|

|

Рис. 9.52. Трахеостомия:

а – разрез кожи по средней линии шеи; б – в ране видна белая линии шеи; в – рассечение внутришейной фасции поперечным разрезом под перстневидным хрящом; г – трахея взята на крючки, рассечены ее хрящи; д, е – этапы введения трахеостомической трубки

Нижняя трахеостомия. Разрез выполняют от перстневидного хряща до вырезки грудины. Рассекают собственную фасцию шеи и проникают в надгрудинное межапоневротическое пространство. Тупым способом разъединяют клетчатку и, отодвинув книзу венозную яремную дугу, рассекают лопаточно-ключичную фасцию и обнажают грудино-подъязычную и грудино-щитовидную мышцы шеи. Раздвинув их в стороны, рассекают пристеночную пластинку внутришейной фасции и проникают в предтрахеальное пространство, в клетчатке которого находится венозное сплетение, а иногда и низшая щитовидная артерия. После перевязывания и пересечения сосудов перешеек щитовидной железы оттягивают кверху. Трахею освобождают от покрывающего ее висцерального листка внутришейной фасции и рассекают четвертый и пятый хрящи трахеи. Скальпель держат, как указанно выше, и направля-

446

ют от грудины к перешейку, чтобы не повредить плечеголовной ствол. Дальнейшие приемы такие же, как и при верхней трахеостомии.

В ряде случаев выполняют среднюю трахеостомию с пересечением перешейка щитовидной железы.

Описанная выше классическая трахеостомия позволяет создать нестойкую трахеостому, функционирующую лишь при наличии введенной в трахею канюли. При формировании стойкой трахеостомы, которая может функционировать и без канюли, мобилизованные края кожной раны сшивают с краями рассеченной трахеи.

Особенности трахеостомии у детей:

●выполняют нижнюю трахеостомию исключительно под общим обезболиванием с предварительной интубацией трахеи;

●верхняя трахеостомия может привести к воспалительному отеку голосовых связок;

●разрез трахеи стремятся произвести как можно ближе к перешейку щитовидной железы, не пересекая его, так как низкий разрез, выполненный при разогнутой шее, может опускаться за грудину и привести к пневмотораксу и пневмомедиастинуму;

●отверстие в трахее не вырезают, так как это влечет за собой в дальнейшем ее деформацию;

●не следует применять трахеорасширитель Труссо;

●используют только пластмассовые трахеостомиче- ские канюли;

●трахеостомию лучше заканчивать подшиванием стенки трахеи к коже, что облегчает введение канюли, препятствует деформации трахеи под ее давлением и облегчает последующую деканюляцию.

Все пациенты, перенесшие трахеостомию, нуждаются в тщательном уходе и лечении основного заболевания. Трахеостому следует рассматривать как рану, поэтому все манипуляции, связанные с ней (перевязки, смена канюли, аспирация содержимого трахеи), необходимо проводить с соблюдением правил асептики и антисептики. Внутреннюю трубку канюли периодически (по мере закрытия ее просвета слизью и корками) вынимают, очищают и кипятят. Окружающую кожу протирают 70% спиртом и смазывают индифферентными мазями. Под канюлю подкладывают марлевую салфетку, сложенную в 4–6 слоев. Наруж-

447

ную трубку меняют редко, так как повторное ее введение в связи с быстрым сужением трахеостомического отверстия сопряжено со значительными трудностями. В случае необходимости замены наружной трубки пациента укладывают, как при операции, обезболивают, рану разводят крючками и лишь после этого трубку извлекают.

Деканюляцию (удаление трубки из трахеи) производят после восстановления проходимости гортани и трахеи, т.е. после появления у пациента голоса и возможности дыхания при закрытой канюле. Это следует делать как можно раньше (иногда уже на 2-е сутки), особенно у детей. В противном случае возникает угроза постоянного ношения канюли. Если трубка извлекается с трудом, для облегчения деканюляции предварительно проводят противовоспалительную терапию, бужирование, иссечение грануляций. В отдельных случаях трубку извлекают под наркозом. Трахеостома после удаления канюли обычно закрывается самостоятельно, реже ее закрывают оперативным путем.

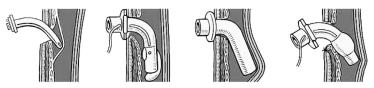

Осложнения. В процессе трахеостомии могут наблюдаться трудности, связанные с формированием трахеостомы и введением канюли. Грубое и форсированное введение трахеостомической трубки нередко сопровождается травмой окружающих тканей, кровотечением, разрывом стенок трахеи с последующей ее деформацией и стенозом. Известны случаи ранений пищевода, введения трахеостомической канюли в околотрахеальную клетчатку, а также между слизистой оболочкой передней стенки трахеи и ее хрящами (рис. 9.53, а). Разрез, произведенный не по средней линии шеи, может привести к повреждению шейных вен, а иногда и сонной артерии. Не следует забывать, что при повреждении шейных вен возможна воздушная эмболия. Недостаточный гемостаз перед вскрытием трахеи может повлечь за собой затекание крови в бронхи и развитие асфиксии.

В послеоперационном периоде, чаще после экстренной трахеостомии, у 10–15% пациентов наблюдаются ранние и поздние осложнения. Значительное число их возникает вследствие закупорки канюли (рис. 9.53, б), несоответствия

ååтрахее по длине, диаметру или кривизне (рис. 9.53, в), неправильного положения канюли в трахее (рис. 9.53, г),

ååсмещения, выпадения, вклинения в правый главный

448

а |

б |

в |

г |

Рис. 9.53. Осложнения при трахеостомии:

а – введение канюли между слизистой оболочкой и хрящами трахеи; б – закрытие просвета канюли разорванной надувной манжетой; в – деформация трахеи вследствие несоответствия кривизны канюли и трахеи; г – травматизация задней стенки трахеи канюлей

бронх, использования неисправной канюли и др. В результате этого нередко развиваются трахеомаляция и некроз стенки трахеи с образованием трахеопищеводного свища, кровотечение, обильно разрастаются грануляции, наблюдаются нагноение раны, эмфизема мягких тканей и средостения, ателектаз легкого, аспирационная пневмония, гнойный трахеобронхит и др.

9.25.Чрескожная пункционная микротрахеостомия

Показания:

●гнойные заболевания легких;

●бронхогенная деструкция легких;

●бронхиальная астма;

●множественные переломы ребер;

●ишемическая болезнь сердца;

●после операций на легких и сердце, где необходима эффективная санация трахеобронхиального дерева;

●обструкция верхних дыхательных путей и нарушение дыхания (для постоянного или фракционного введения в

трахеобронхиальный тракт в течение длительного времени лекарственных препаратов для стимуляции кашля, улучшения реологических свойств мокроты, струйной искусственной вентиляции легких).

Для чрескожной пункционной микротрахеостомии используют обычные внутривенные катетеры диаметром от 1,2 до 4 мм и длиной от 5 до 10 см. Наиболее часто ее выполняют в промежутке между перстневидным хрящом и

449

первым кольцом трахеи или первым и вторым кольцами трахеи.

В положении пациента на спине с подложенным под лопатки валиком и запрокинутой головой обрабатывают кожу и выполняют местную анестезию. В критических ситуациях пункцию производят без обезболивания. Пальпаторно определяют нижний край щитовидного хряща, двумя пальцами левой руки фиксируют трахею и иглой типа Дюфо прокалывают ее строго по средней линии. При попадании иглы в трахею возникает кашель и через ее просвет начинает поступать воздух. Для обезболивания слизистой оболочки и снятия кашлевого рефлекса в просвет трахеи вводят 1–2 мл 1% раствора дикаина. Иглу наклоняют к голове под углом 45° и через ее просвет в трахею по направлению к бифуркации, не доходя до нее 2 см, проводят катетер, после чего иглу удаляют, катетер фиксируют к коже шелковой лигатурой и накладывают асептическую повязку.

9.26. Коникотомия

Коникотомия – это вскрытие гортани путем рассечения перстнещитовидной связки. Операция безопасна, выполняется быстрее, чем трахеостомия, и в экстренной ситуации позволяет оперативно обеспечить доступ воздуха к легким.

Показания: стеноз гортани различной этиологии (воспалительной, аллергической, опухолевой и др.) с резким нарушением дыхательной функции, когда нет времени или условий для трахеостомии.

Пациента укладывают на спину, подложив валик на уровне лопаток и запрокинув голову. Пальпаторно определяют локализацию дуги перстневидного хряща и нижнего края щитовидного хряща. После обработки антисептиком кожи на передней поверхности шеи и выполнения местной анестезии гортань фиксируют пальцами за боковые поверхности щитовидного хряща (рис. 9.54, а). Между перстневидным и щитовидным хрящами производят поперечный разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 1–2 см (рис. 9.54, б), а затем в поперечном направлении рассекают перстнещитовидную связку на протяжении 1–1,5 см

450