3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Nekhaev_A_N_Rychagov_G_P_Prakticheskie_navyki_v_obschey_khirurgii

.pdf

а |

б |

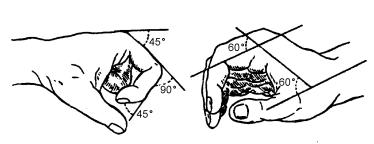

Рис. 8.17. Положение пальцев кисти:

а – среднее физиологическое; б – функционально выгодное

ставах, а при переломе – к смещению отломков. Эластиче- ское сокращение выражается в уменьшении длины мышцы вследствие сближения точек прикрепления ее при переломе кости. Сокращенные мышцы удерживают отломки кости в смещенном положении. Вытяжение, которое весьма желательно при транспортной иммобилизации, не преследует цели полного расслабления мышц и репозиции отломков, а предусматривает лишь более или менее адекватное противодействие мышечному сокращению и ча- стичную репозицию отломков. В полной мере этому принципу соответствует шина Дитерихса для транспортной иммобилизации переломов бедра.

14.Транспортную шину осторожно, чтобы не причи- нить дополнительных болей, фиксируют к конечности бинтами, которые накладывают от периферии к центру, плотно охватывая конечность, но не вызывая в ней нарушения кровообращения.

15.При транспортной иммобилизации необходимо бережное отношение к поврежденной конечности, чтобы не нанести дополнительную травму. Шину желательно накладывать с помощниками, которые будут удерживать конечность в нужном положении.

16.В зимнее время года травмированная конечность больше подвержена воздействию низкой температуры, чем здоровая, особенно при повреждении сосудов, поэтому после наложения шины конечность необходимо утеплить.

17.В случаях, когда повреждены крупные нервные стволы, сосуды и сухожилия, конечность необходимо со-

301

гнуть (или разогнуть) в соответствующих суставах так, чтобы предупредить расхождение поврежденных образований.

18. Для устранения возможного переохлаждения после наложения шины и ее фиксации пострадавшего необходимо укрыть.

Средства транспортной иммобилизации

Для иммобилизации на срок, необходимый для транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение, применяют шины, которые должны отвечать следующим требованиям:

●создавать хорошую иммобилизацию, желательно с вытяжением;

●быть прочными, портативными, конструктивно простыми, легкими и дешевыми;

●быть пластичными, легко моделироваться, не требовать мягкой подстилки, допускать наложение поверх одежды и обуви;

●допускать повторное применение, легко очищаться от грязи, быть рентгенопрозрачными;

●не быть громоздкими, допускать нахождение пострадавшего с шиной на носилках в санитарной машине;

●позволять делать осмотр и перевязку без снятия шины;

●оставлять открытыми кисть и стопу для наблюдения за состоянием кровообращения в конечности.

По принципу действия средства транспортной иммобилизации подразделяют на фиксационные è экстензионные. Они могут быть стандартными (выпускаются промышленностью для оснащения медицинских учреждений, машин скорой медицинской помощи – лестничные, пластмассовые, фанерные, медицинские пневматические, шины Дитерихса, иммобилизирующие вакуумные носилки и др.), нестандартными (не входят в стандартные наборы, промышленностью не выпускаются, разработаны и применяются в отдельных медицинских учреждениях) и импровизированными (изготавливаются из подручных средств). Стандартные шины бывают универсальные (для шинирования любой части тела) и специальные (для фиксации какой-либо одной конечности или участка тела).

302

Первую помощь пострадавшему нередко приходится оказывать вне лечебного учреждения, поэтому для транспортной иммобилизации реально использование подруч- ных средств. Наиболее удобными являются деревянные рейки, бруски достаточной длины, толстый или многослойный картон, пучки хвороста. Менее пригодны для транспортной иммобилизации различные предметы обихода и орудия труда – палки, лыжи, лопаты и т.п., к которым можно прибегать только в крайнем случае. Не следует использовать оружие, металлические предметы или полосы металла. Если нет никаких подручных средств, самую примитивную транспортную иммобилизацию можно осуществить, прибинтовав поврежденную верхнюю конечность к туловищу, а нижнюю – к неповрежденной конечности.

Для иммобилизации было предложено большое коли- чество шин различных конструкций, однако многие из них не нашли широкого применения. Наиболее признаны и распространены следующие средства транспортной иммобилизации.

Фанерная шина. Предложена в 1932 г. А.М. Баранцевич и И.И. Куслик. Изготавливается из листовой фанеры, изогнутой в поперечной плоскости (рис. 8.18). Выпускают фанерные шины длиной 125 и 70 см и шириной 8 см. Достоинствами фанерной шины являются дешевизна, проч- ность и небольшая масса, а недостатком – отсутствие пластичности. Чаще всего применяется для иммобилизации лучезапястного сустава и кисти.

Техника применения. Подбирают шину необходимой длины. Если ее нужно укоротить, ножом рассекают поверхностные слои фанеры с обеих сторон и, уложив на край стола по линии надреза, отламывают. По вогнутой поверхности укладывают слой ваты, накладывают шину на конечность и фиксируют бинтами.

Лестничная шина. Это металлическая конструкция, которая является результатом усовершенствования шины

Рис. 8.18. Фанерная транспортная шина

303

Крамера, предложенной в 1887 г. Представляет собой замкнутый прямоугольник из толстой проволоки, в попереч- ном направлении которого натянуты более тонкие проволочки (рис. 8.19). Выпускается длиной 120 и 80см и шириной соответственно 11 и 8 см. Лестничная шина получила среди транспортных шин наибольшее распространение, поскольку легко моделируется и дезинфицируется.

Рис. 8.19. Лестничная шина (Крамера)

Техника применения. Подбирают шину нужной длины. При потребности в более длинной шине две шины связывают, наложив конец одной шины на начало другой, а при необходимости укоротить шину ненужный участок ее подгибают. Шину моделируют в соответствии с положением конечности и контурами ее сегментов (сгибание в коленном, локтевом суставах и т.д.) и создают мягкую прокладку, используя для этого вату и бинты. Затем шину прикладывают к поврежденной конечности и прибинтовывают.

Транспортная шина для нижней конечности. Предложена в 1923 г. русским хирургом М.М. Дитерихсом. Получила широкое распространение, после некоторого усовершенствования, с 1934 г. В сложенном виде имеет длину 115 см и массу 1,6 кг. Относится к категории экстензионных шин.

Транспортная шина Дитерихса состоит из двух раздвижных дощатых костылей, фанерной подошвы, деревянной палочки-закрутки и двух матерчатых (брезентовых) ремней (рис. 8.20). Костыли имеют две бранши (верхнюю и нижнюю) шириной 7,5–8 см, наложенные друг на друга. Бранши наружного костыля длиннее, чем внутреннего. Нижние бранши обоих костылей имеют металлическую скобу, которая позволяет им скользить по верхним, не отрываясь от них.

304

а

б

в |

г |

Рис. 8.20. Транспортная шина Дитерихса:

а – бранша наружного костыля; б – бранша внутреннего костыля; в – деревянная подошва; г – закрутка

На верхнем конце верхних бранш расположен накостыльник, а на нижнем – шпенек. Кроме того, на верхней бранше наружного костыля есть две пары прорезей – одна под накостыльником, а вторая значительно ниже. На внутреннем костыле под накостыльником верхней бранши также имеется пара прорезей. Они предназначены для проведения матерчатых фиксирующих ремней.

На нижних браншах обоих костылей по средней линии расположен ряд отверстий для гвоздя-шпенька. Нижний конец наружного костыля имеет шип. К нижнему концу внутреннего костыля на шарнирах прикреплена попереч- ная планка, у свободного края которой сделана вырезка, а в центре находится отверстие диаметром 2,5 см.

На нижней поверхности фанерной подошвы шины расположена проволочная рамка, которая выступает по обе стороны в виде ушек и в области прикрепления изогнута в виде двух плечиков. Деревянная палочка-закрутка длиной 7–8 см в средней части имеет проточенную борозду.

Техника применения транспортной шины Дитерихса описана в подразделе «Транспортная иммобилизация при повреждениях таза и нижних конечностей».

Шина транспортная пластмассовая. Используется для иммобилизации верхней конечности, голени, стопы и представляет собой пластмассовую полосу, армированную алюминиевой проволокой (рис. 8.21). По бокам кромки

305

Рис. 8.21. Пластмассовая шина

шины имеются отверстия, которые необходимы для проведения шнура, предназначенного для фиксации шины.

Шина имеет три типоразмера:

●I тип – ширина 115 мм, длина 900 и 1300 мм;

●II тип – ширина 100 мм, длина 900 и 1300 мм;

●III тип – ширина 85 мм, длина 750 и 1100 мм. Шина I типа предназначена для иммобилизации голе-

ни и предплечья, II – для иммобилизации верхней конеч- ности, III – для иммобилизации верхних и нижних конеч- ностей у детей.

Техника применения. Шину необходимого типоразмера моделируют, используя для этого одноименную здоровую конечность. Конец шнура вводят в отверстие на краю шины и завязывают. Вторым концом выполняют шнуровку и фиксацию шины. Подстилочная прокладка и дополнительное укрепление шины к конечности бинтами не требуются.

Пластмассовая пращевидная шина. Применяется для транспортной иммобилизации при переломах нижней че- люсти. Имеет две основные детали: жесткую подбородоч- ную пращу из пластмассы и матерчатую опорную шапоч- ку. Праща соединяется с опорной шапочкой с помощью отходящих от нее резинок (рис. 8.22).

Техника применения пластмассовой пращевидной шины описана в разделе «Транспортная иммобилизация при повреждениях челюстей».

Шины транспортные складные. Предназначены для многоразового использования и изготовлены из полимерного материала: пластик, ткань ПВХ и текстильные застежки. Выпускаются в комплектах для взрослых и детей. В состав комплекта входят шина для верхней конечности; шина для нижней конечности; повязка косыночная; сумка упаковочная.

306

а |

б |

в |

Рис. 8.22. Пластмассовая пращевидная шина:

а – вид спереди; б – вид сбоку; в – праща

Шины транспортные складные (рис. 8.23) легкие, простые, удобные и надежные в обращении, рентгенопроницаемы, фиксируются ремнями, обрабатываются обычными моющими и дезинфицирующими средствами, в сложенном виде занимают малый объем, что позволяет размещать их в любых медицинских укладках.

Рис. 8.23. Шины транспортные складные пластиковые

Иммобилизирующие воротники. Изготовлены из легкого полимерного материала с мягким покрытием внутри и предназначены для иммобилизации повреждений шейного отдела позвоночника (рис. 8.24). Выпускаются в комплектах, которые содержат четыре размера для взрослых и два для детей. Просты в применении, быстро накладываются, надежно фиксируют шейный отдел позвоночника,

307

а |

б |

Рис. 8.24. Иммобилизирующий воротник Stifneck Select:

а – для взрослых; б – детский

рентгенопроницаемы, не ограничивают доступ к дыхательным путям. Окна на задней и передней поверхности воротника позволяют проводить пальпацию шейного отдела позвоночника, обеспечивают хорошую визуализацию и вентиляцию.

Иммобилизируюшие спинальные щиты. Изготовлены из легкого и прочного полимерного материала и предназначены для транспортной иммобилизации при переломах позвоночника и костей таза (рис. 8.25). Компактны, рентгенопроницаемы, выдерживают вес более 110 кг, имеют отверстия и ремни с двусторонней пряжкой натяжения, позволяющие закреплять пациента, легко очищаются и дезинфицируются.

Фиксаторы головы. Предназначены для многократного использования и позволяют надежно закрепить голову и шейный отдел позвоночника пострадавшего при транспортировке (рис. 8.26). Изготовлены из прочного и легкого полимерного материала, имеют сменные ремни с надеж-

Рис. 8.25. Иммобилизируюший спинальный щит BaXstrap

308

Рис. 8.26. Фиксаторы головы SpeedBlocks

ным механизмом замков и непромокающие прокладки-по- душечки, рентгенопроницаемы.

Шины медицинские пневматические. Предназначены для многоразового использования, изготовлены из полимерного материала и состоят из двухслойной герметичной оболочки-камеры, застежки-молнии и клапанного устройства с трубкой для нагнетания воздуха. Выпускаются в обычном исполнении, а также повышенной прочности, в комплектах для взрослых и детей (рис. 8.27). В состав комплекта входят: большая шина-рукав для иммобилизации предплечья и плеча; малая шина-рукав для иммобилизации кисти и предплечья; большая шина-сапог для иммобилизации голени и бедра; малая шина-сапог для иммобилизации стопы и голеностопного сустава; помпа-груша; сумка упаковочная.

Рис. 8.27. Шины медицинские пневматические повышенной прочности

309

Техника применения. Для иммобилизации поврежденную конечность помещают на шину, застегивают замокмолнию и шину накачивают. Создаваемое в шинах за счет нагнетания воздуха избыточное положительное давление создает необходимую жесткость конструкции и обеспечи- вает надежную иммобилизацию поврежденной конечности. Срок транспортной иммобилизации составляет в среднем 0,5–4 ч.

Достоинствами шины медицинской пневматической являются малая масса, простота наложения, минимальная травматизация пострадавшего при наложении и хорошая рентгенопроницаемость. Недостаток заключается в том, что она может быть легко повреждена с утратой иммобилизационных свойств. Кроме того, она сдавливает мягкие ткани конечности и тем самым ухудшает условия их кровоснабжения, а при открытых повреждениях может вызвать усиление кровотечения, функционируя как венозный жгут. Вследствие этого ее не рекомендуется применять в тех случаях, когда сроки доставки пострадавшего превышают 1 ч, и в холодное время года.

Шины медицинские вакуумные. Предназначены для многоразового использования, состоят из камеры, заполненной электростатическими гранулами из полистирена, и съемного защитного чехла, который выполнен из прочной влагостойкой ткани и снабжен фиксирующими ремнями (рис. 8.28). Выпускаются в комплектах для взрослых и детей. В состав комплекта входят: шина для шеи; шина для верхней конечности; шина для нижней конечности (голени); насос вакуумный; сумка; ремонтный комплект.

Рис. 8.28. Шины медицинские вакуумные

310