3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Nekhaev_A_N_Rychagov_G_P_Prakticheskie_navyki_v_obschey_khirurgii

.pdfпромывают желудок прохладной водой до чистой воды. При правильной установке зонда кровотечение из вен пищевода прекращается, о чем свидетельствует характер содержимого желудка.

Осложнения и их профилактика. Для профилактики изъязвления слизистой оболочки пищевода и пролежней каждые 5–6 ч воздух из пищеводного баллона выпускают, оставляя его не раздутым на протяжении 30 мин. Аспирационную пневмонию предупреждают частым удалением секрета из полости рта и глотки, а также профилактиче- ским назначением антибиотиков. Длительность стояния зонда Блекмора определяют индивидуально, однако для профилактики осложнений его лучше применять не более 2–3 суток.

9.10. Промывание желудка

Показания:

●острое отравление;

●стеноз выходного отдела желудка;

●подготовка к операции;

●послеоперационный парез кишечника.

Противопоказания:

●стенозы глотки и пищевода;

●желудочное кровотечение;

●крайне тяжелое общее состояние пациента с отсутствием спонтанного дыхания и низким систолическим артериальным давлением.

Пациента с закрытой клеенчатым фартуком грудью усаживают на стул, просят раздвинуть ноги, между которыми ставят таз. Зубные протезы удаляют. Если пациент находится в бессознательном состоянии, то промывание желудка производят в положении лежа на правом боку после интубации, налаживания искусственной вентиляции легких и внутривенной инфузии противошоковых растворов.

Толстый желудочный зонд смачивают водой и вводят через рот, глотку и пищевод в желудок. На наружный конец зонда надевают воронку или кружку Эсмарха емкостью 0,5–1 л. Воронку держат на уровне колен пациента и, наполнив ее кипяченой водой, медленно поднимают выше рта пациента на 25 см. Для промывания можно ис-

401

|

пользовать |

также |

слабый |

|||

|

раствор калия перманганата, |

|||||

|

2% раствор натрия гидрокар- |

|||||

|

боната и изотонический рас- |

|||||

|

твор натрия |

хлорида. |

Êàê |

|||

|

только уровень жидкости в |

|||||

|

воронке достигнет |

äíà, åå |

||||

|

опускают над тазом до высо- |

|||||

|

ты колен |

пациента, |

держа |

|||

|

широкой |

стороной |

кверху. |

|||

|

Содержимое |

желудка, |

ðàç- |

|||

|

бавленное |

промывной |

æèä- |

|||

|

костью, начинает |

поступать |

||||

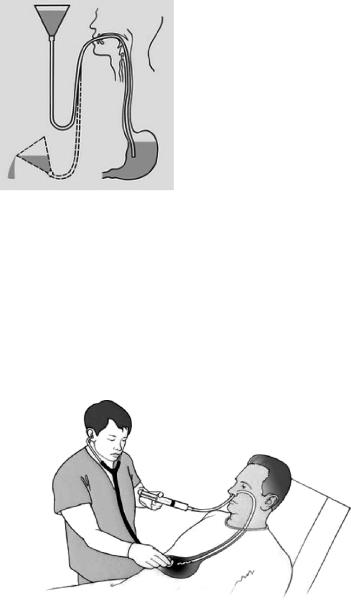

Рис. 9.20. Промывание желудка |

в воронку. После |

наполне- |

||||

через воронку |

ния воронку опрокидывают |

|||||

и содержимое выливают в таз (рис. 9.20). Процедуру проводят до тех пор, пока промывные воды не станут чистыми. В среднем на промывание желудка расходуют 10–20 л воды. По окончании процедуры отсоединяют воронку и быстрым, но плавным движением извлекают зонд через полотенце, поднесенное ко рту пациента.

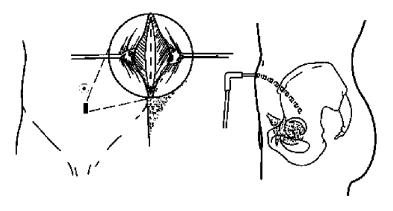

Промывание желудка удобно также производить с помощью шприца Жане (рис. 9.21), который позволяет регулировать давление при заполнении и опорожнении желудка.

Рис. 9.21. Промывание желудка шприцем Жане

402

9.11. Пункция брюшной полости

Показания:

●биохимическое и цитологическое исследование вы-

ïîòà;

●удаление асцита;

●введение лекарственных препаратов;

●наложение пневмоперитонеума;

●выполнение лапароскопии.

прокола. В сомнительных случаях пункцию производят под контролем УЗИ.

Для удаления асцита пациента усаживают в перевязочной или процедурной на кушетку или стул таким образом, чтобы спина имела опору. Рядом с его ногами, укрытыми длинным фартуком, на пол ставят таз. При лапароцентезе с диагностической целью манипуляцию производят в положении пациента лежа на спине. Кожные покровы в области прокола дважды обрабатывают антисептиком и выполняют местную анестезию всех слоев передней брюшной стенки 0,25–0,5% раствором новокаина. Остроконечным скальпелем производят разрез-прокол передней брюшной стенки размерами несколько шире диаметра троакара, рассекая кожу, подкожную клетчатку и поверхностную фасцию. При этом брюшную стенку не следует с усилием «протыкать» скальпелем, так как после преодоления значительного сопротивления кожи скальпель может легко проникнуть в брюшную полость и повредить прилегающие петли кишки. Для фиксации брюшной стенки, отступив на 1–1,5 см от края разреза, через кожу и апоневроз проводят толстую лигатуру. Последнюю можно заменить бельевой цапкой. Потягивая за оба конца лигатуры или за бельевую цапку, фиксируют брюшную стенку. В правую руку берут троакар диаметром 8 мм с введенным в него стилетом, расположив указательный палец таким образом, чтобы глубина проникания троакара не превышала 2–3 см. Затем вращательными движениями под углом 45° по направлению к пупку троакаром прокалывают апоневроз белой линии живота, проникают в брюшную полость и извлекают стилет.

Первые порции свободно истекающей асцитической жидкости берут в пробирку для исследования и делают мазки. Для того чтобы асцит вытекал в таз на полу, на троакар надевают резиновую трубку. Выпускают жидкость медленно (1 л в течение 5 мин), так как быстрое опорожнение брюшной полости ведет к столь же быстрому снижению внутрибрюшного давления и перераспределению крови, что может вызвать острое нарушение сердечно-со- судистой деятельности. По мере ослабевания струи для восстановления внутрибрюшного давления живот выше места пункции стягивают полотенцем или простыней.

404

Если выделение жидкости прекратилось вследствие закрытия внутреннего отверстия троакара петлей кишки, то для ее смещения осторожно нажимают на брюшную стенку. После удаления жидкости троакар извлекают, рану обрабатывают антисептиком, накладывают 1–2 кожных шва и асептическую повязку, фиксируют живот стягивающим полотенцем (простыней) и на несколько часов укладывают пациента на правый бок.

В настоящее время с целью профилактики повреждения петель кишечника и более быстрого закрытия раны для пункции брюшной полости часто используют троакаркатетеры, которыми переднюю брюшную стенку прокалывают под острым углом. Убедившись по появлению асцитической жидкости, что катетер находится в брюшной полости, стилет удаляют, а катетер закрепляют и подсоединяют к отсосу. После окончания процедуры катетер извлекают, а на рану накладывают асептическую повязку.

Для наложения пневмоперитонеума пациента укладывают на спину. После обработки кожных покровов антисептиками и проведения местной анестезии переднюю брюшную стенку на высоте вдоха пунктируют инъекционной иглой большого диаметра под углом 45°. Газ в брюшную полость вводят медленно.

Для диагностики внутрибрюшного кровотечения или определения характера имеющегося экссудата после лапароцентеза через троакар в брюшную полость на глубину 20–30 см вводят мягкий катетер, направляя его в различные отделы живота («шарящий» катетер») и постоянно отсасывая шприцем содержимое. Полученная кровь говорит о внутрибрюшном кровотечении, кровь с примесью кишечного содержимого – о повреждении кишечника, мутная темно-коричневая, зеленовато-серая или иного цвета жидкость – о повреждении полых органов, жидкость с примесью желчи – о повреждении печени, желчевыводящих путей или 12-перстной кишки, что требует неотложной лапаротомии. Если содержимое не поступает в шприц, то в брюшную полость вводят 200 мл изотонического раствора натрия хлорида и вновь аспирируют жидкость. По цвету и запаху этой жидкости можно судить о кровоизлиянии в брюшную полость или повреждении полого органа. При сомнении в диагнозе выполняют диагностический перитонеальный лаваж или диагностическую лапароско-

405

пию. В тех случаях, когда состояние пациента этого не позволяет, катетер оставляют в брюшной полости для контроля на 48–72 ч, фиксируя его швами к краям кожной раны (рис. 9.23 на цветной вклейке).

Противопоказания: перенесенные ранее операции на органах брюшной полости; беременность.

Диагностический перитонеальный лаваж

В положении пациента на операционном столе лежа на спине кожные покровы обрабатывают антисептическими растворами и обкладывают стерильными простынями (пеленками). Ниже пупка по средней линии выполняют местную анестезию тканей передней брюшной стенки и делают продольный или поперечный разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 3 см (рис. 9.24, а). По белой линии живота рассекают апоневроз и, раздвинув крючками края раны, обнажают брюшину, через которую в брюшную полость по направлению к крестцу вводят катетер (рис. 9.24, б). Шприцем производят аспирацию содержимого брюшной полости и макроскопически исследуют. Если патологическое содержимое отсутствует, то взрослым в брюшную полость вводят 1 л изотонического раствора натрия хлорида, опускают катетер вниз, позволяя жидкости самостоятельно вытекать в контейнер. После этого собранную жидкость

а |

б |

Рис. 9.24. Диагностический перитонеальный лаваж

406

отправляют в лабораторию для биохимического и бактериологического исследования.

Признаками повреждения внутренних органов брюшной полости являются содержание в жидкости эритроцитов более 100 000 в 1 мл, лейкоцитов – более 500 в 1 мл, повышенная активность амилазы, а также наличие бактерий или растительных волокон при микроскопии мазка, окрашенного по Граму, и положительные результаты бакпосева.

Если признаков патологического процесса в брюшной полости не выявлено, то катетер удаляют, а рану послойно ушивают.

Противопоказания: такие же, как при лапароцентезе.

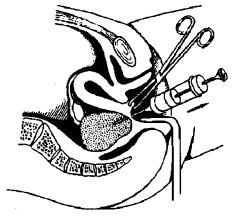

Пункция брюшной полости через задний свод влагалища

Пункцию брюшной полости через задний свод влагалища чаще применяют в гинекологической практике с диагностической (определение характера содержимого в пря- мокишечно-маточном углублении) и лечебной (эвакуация воспалительного экссудата, введение антибактериальных препаратов, как вспомогательный прием перед рассечением задней стенки влагалища и брюшины при дренировании малого таза) целью.

После опорожнения прямой кишки и мочевого пузыря пациентку укладывают на спину с разведенными и согнутыми в тазобедренных и коленных суставах нижними конечностями. Желательно, чтобы область таза была наклонена несколько книзу, что способствует накоплению даже небольших количеств свободной жидкости брюшной полости в прямокишечно-маточном углублении. Наружные половые органы и влагалище обрабатывают антисептиками. С помощью зеркал обнажают задний свод влагалища и захватывают заднюю губу шейки матки пулевыми щипцами, которыми после извлечения зеркал шейку матки отводят к симфизу, что делает хорошо видимым и доступным задний свод влагалища, а также границу перехода слизистой свода на шейку матки. Тонкой инъекционной иглой инфильтрируют ткани задней части

407

свода влагалища 1–2% раствором лидокаина и заранее подготовленным сухим шприцем с иглой длиной 10– 12 см производят прокол влагалищной стенки и брюшины несколько кзади от границы между сводом и шейкой матки на глубину не менее 2–3 см (рис. 9.25). Чтобы не повредить прямую кишку, иглу направляют параллельно проводной оси таза или несколько кверху. Попав иглой в свободное пространство малого таза, медленно потягивают за поршень шприца и насасывают содержимое, которое в зависимости от диагностических задач подвергают исследованию.

В особых ситуациях возможно выполнение этой манипуляции без зеркал и фиксации шейки матки. Для этого 2-й и 3-й пальцы левой руки вводят во влагалище, отдавливают ими область крестцово-маточных связок кверху и между пальцами проводят иглу, которой прокалывают стенку заднего свода.

Рис. 9.25. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища

Осложнения при пункции и катетеризации брюшной полости: флегмона передней брюшной стенки; гематома передней брюшной стенки; внутрибрюшное кровотечение; повреждение органов брюшной полости; подкожная эмфизема; медиастинальная эмфизема; пневмоторакс; воздушная эмболия.

408

9.12. Диагностическая лапароскопия

Показания: уточнение диагноза и определение лечебной тактики при закрытой тупой травме живота и различ- ных заболеваниях органов брюшной полости.

Противопоказания:

● абсолютные:

–инфаркт миокарда;

–декомпенсация сердечно-сосудистой деятельности;

–коллапс;

–кишечные свищи;

–многочисленные послеоперационные рубцы на передней брюшной стенке;

–резкое вздутие живота;

● относительные:

–незрелый послеоперационный рубец;

–невправимые грыжи передней брюшной стенки;

–диафрагмальная грыжа;

–коматозное состояние.

Следует помнить, что в критических ситуациях противопоказания носят условный характер. Для лапароскопии прокол передней брюшной стенки делают в четырех классических точках Калька – на 2,5–3 см выше или ниже пупка и на 0,5 см левее или правее срединной линии (рис. 9.26 на цветной вклейке).

На операционном столе в положении лежа на спине пациенту дают наркоз. Руки и операционное поле обрабатывают, как при оперативном вмешательстве. В наме- ченной точке рассекают кожу и подкожную клетчатку (рис. 9.26, а). Толстой лигатурой, проведенной через кожу и апоневроз, или бельевой цапкой приподнимают переднюю брюшную стенку и накладывают пневмоперитонеум (рис. 9.26, б).

Вращательными движениями под углом 45° троакаром прокалывают переднюю брюшную стенку (рис. 9.26, в, г), удаляют стилет, вводят лапароскоп (рис. 9.26, д) и производят тщательный осмотр брюшной полости. Дальнейшие дополнительные инструментальные и диагностические манипуляции выполняют под контролем лапароскопа.

409

9.13. Пункция печени

Показания:

●подозрение на хронический гепатит и цирроз печени (в первую очередь вирусной природы);

●подозрение на алкогольное поражение печени;

●подозрение на лекарственное заболевание печени;

●гепатомегалия, гипераминтрансфераземия и гипергаммаглобулинемия неясного происхождения;

●желтуха неясного происхождения без расширения желчных протоков;

●механическая желтуха;

●подозрение на семейные, генетически обусловленные заболевания печени.

Противопоказания:

●повышенная кровоточивость;

●подозрение на эхинококкоз;

●инфекционный процесс в правой плевральной полости;

●гнойный холангит;

●напряженный асцит;

●выраженная форма подпеченочной желтухи;

●общее тяжелое состояние пациента;

●выраженная психопатия;

●узкие межреберные промежутки.

Чрескожная пункционная биопсия печени

Чрескожную пункционную биопсию печени применяют для уточнения диагноза (установление морфологиче- ского варианта гепатита и его активности, дифференциального диагноза хронических заболеваний печени и др.) и выбора наиболее безопасной и эффективной тактики лечения. Исследование производят в условиях стационара строго по показаниям в первой половине дня после легкого завтрака. Манипуляция относительно безопасна. Риск возникновения серьезных осложнений (кровотечение, желчный перитонит и т.п.) составляет около 0,01%.

При подозрении на абсцесс пункцию производят только в условиях, допускающих в последующем немедленную операцию.

410