3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Nekhaev_A_N_Rychagov_G_P_Prakticheskie_navyki_v_obschey_khirurgii

.pdf

Рис. 9.38. Ректальные зеркала

тальному исследованию, заранее заготавливают марлевые тупферы на зажимах Кохера или Микулича. Следует помнить, что при форсированном расширении сфинктера прямой кишки могут возникнуть боли, поэтому при повышенной возбудимости пациента или наличии болезненного патологического процесса предварительно выполняют обезболивание.

Осмотр прямой кишки аноскопом

Аноскоп (рис. 9.39) представляет собой трубку длиной 8–12 см и диаметром до 2 см, снабженную ручкой и обтуратором.

Пациенту придают коленно-локте- вое положение. Смазав наружные створки аноскопа жидким вазелином или глицерином, его кругообразными движениями вводят в ампулу прямой кишки. После удаления обтуратора аноскоп медленно выводят, что позволяет хорошо рассмотреть геморроидальные узлы, крипты, гипертрофированные сосочки, трещины и анальные опухоли.

Рис. 9.39. Аноскоп многоразовый прямого видения с П-образным вырезом

431

9.22. Ректороманоскопия

Ректороманоскопия является распространенным и общедоступным методом эндоскопического исследования слизистой оболочки прямой и нижнего отдела сигмовидной кишки. Она позволяет взять материал для гистологи- ческого исследования, удалить полипы, остановить кровотечение, провести зонд, реканализовать стеноз.

Показания:

●лица старше 40 лет (1 раз в год с профилактической целью);

●жалобы на запоры и беспричинные поносы;

●выделения из прямой кишки слизи, гноя, крови;

●боли в нижних отделах живота и прямой кишке;

●подозрение на наличие воспалительного процесса или новообразования в прямой кишке или ректосигмоидном отделе толстой кишки;

●контроль эффективности лечения при некоторых заболеваниях прямой и сигмовидной ободочной кишок;

●необходимость выполнения различных манипуляций

èопераций (взятие соскоба и биопсии, удаление полипов

èинородных тел, диатермокоагуляция и подведение гемостатических препаратов при кровотечении из стенки кишки, реканализация просвета кишки при стенозирующей опухоли с помощью лазера и т.д.).

В практике колопроктолога ректороманоскопия является обязательным компонентом каждого проктологиче- ского обследования.

Противопоказания:

●острые анальные трещины;

●резко выраженные острые воспалительные изменения стенки прямой кишки и окружающих тканей;

●низко расположенные стенозирующие опухоли прямой кишки, особенно анального канала;

●химические и термические ожоги прямой кишки в острой стадии процесса;

●декомпенсация сердечно-сосудистой системы;

●разлитой перитонит;

●тяжелое общее состояние пациента;

●травматические повреждения заднего прохода;

●психоз.

432

Важным условием для проведения ректороманоскопии является тщательное очищение толстой кишки от содержимого. За сутки до исследования пациентам назначают малошлаковую диету (из рациона исключают хлебобулоч- ные изделия, каши, овощи, фрукты, бобовые), а вече- ром разрешают только чай. Накануне в 20 ч и за два часа до ректороманоскопии делают очистительные клизмы до чистой воды. Клизмы можно заменить приемом препарата «Фортранс»: 3 пакетика препарата растворяют в 3 л теплой кипяченой воды и выпивают накануне в течение дня. Исследование проводят натощак. Перед ректороманоскопией обязательно осматривают область заднего прохода и производят пальцевое ректальное исследование.

Ректороманоскопию выполняют в коленно-локтевом положении пациента. В этом положении органы брюшной полости смещаются в сторону диафрагмы, малый таз освобождается от петель тонкой кишки и максимально распрямляются физиологические изгибы дистального отдела толстой кишки, что создает оптимальные условия для продвижения по кишке негнущегося металлического тубуса аппарата и позволяет более качественно осмотреть слизистую оболочку исследуемой кишки на максимальном расстоянии от ануса. В некоторых случаях ректороманоскопию выполняют в коленно-плечевом, а при выраженной слабости, одышке, высоком артериальном давлении, поражении суставов и отсутствии конечности – в положении на левом боку с приподнятым тазом и прижатыми к животу бедрами или лежа на спине в гинекологическом кресле.

Ректороманоскопии в обязательном порядке предшествует визуальный осмотр промежности и околоанальной области, а также пальцевое исследование прямой кишки. Обезболивание обычно не требуется. При выраженных болях в области заднего прохода (например, при анальной трещине с болевым синдромом, анусалгии) применяют местную (дикаиновая мазь, ксилокаиновый гель, перианальная блокада) или общую анестезию.

Детям до 3 лет исследование производят в положении лежа на спине с приведенными к животу бедрами (рис. 9.40).

Смазанный жидким вазелиновым маслом или глицерином ректоскоп (рис. 9.41) с обтуратором вводят в задний

433

Рис. 9.40. Положение ребенка при ректороманоскопии

Рис. 9.41. Ректоскоп

проход, направляя его в сторону пупка, и продвигают вглубь на 3–4 см. Затем тубус ректоскопа опускают вниз, удаляют обтуратор, вставляют окуляр и дальнейшее проведение осуществляют под контролем зрения таким образом, чтобы край ректоскопа не упирался в стенку кишки, а следовал строго по ее просвету (рис. 9.42). Для этого в кишку постоянно подкачивают воздух. Осмотр осуществляют как во время введения, так при выведении ректоскопа, используя для этого круговые движения тубуса. При

434

а |

б |

в |

г |

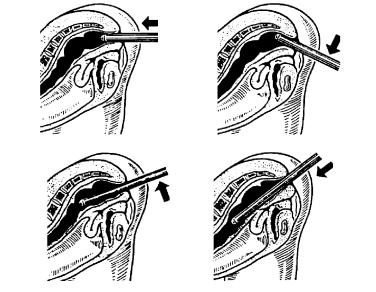

Рис. 9.42. Этапы введения ректоскопа при ректороманоскопии в колен- но-локтевом положении (стрелками указано направление перемещения тубуса ректоскопа):

а − начало введения; б − последующее введение с одновременным опусканием тубуса соответственно изгибу прямой кишки; в − поднимание тубуса; г − установление тубуса параллельно оси туловища после прохождения прямой кишки

этом обращают внимание на цвет, блеск, влажность, эластичность и рельеф слизистой оболочки, характер ее складчатости, особенности сосудистого рисунка, наличие патологических изменений, а также оценивают тонус и двигательную функцию осматриваемых отделов. Этапы введения ректоскопа у ребенка, лежащего на спине, показаны на рис. 9.43.

У здорового человека слизистая оболочка прямой кишки эластична, имеет интенсивную розовую окраску, блестящую, гладкую и влажную поверхность с хорошим световым рефлексом, а сосудистый рисунок нежный или отсутствует (рис. 9.44 на цветной вклейке). Слизистая оболочка дистальной части сигмовидной кишки розового цвета с гладкими циркулярными поперечными складками,

435

а |

б |

|

в |

г |

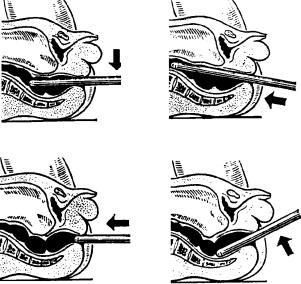

Рис. 9.43. Этапы введения ректоскопа у лежащего на спине ребенка (стрелками указано направление перемещения тубуса ректоскопа):

а − начало введения; б − последующее введение с одновременным подниманием тубуса соответственно изгибу прямой кишки; в − опускание тубуса; г − установление тубуса параллельно оси туловища после прохождения прямой кишки

толщина и высота которых не превышают 0,2 см, а сосудистый рисунок имеет нежную сеть и виден более четко. Тонус стенки кишки определяется при выведении тубуса. Для нормального тонуса характерно конусовидное равномерное сужение просвета с сохраненным рельефом складок.

Осложнения: при неправильном выборе положения пациента во время манипуляции, грубом введении ректоскопа и чрезмерном нагнетании воздуха возможно повреждение стенки прямой кишки.

Для более точной диагностики воспалительного, гиперпластического или неопластического процесса применяют биопсию.

Биопсия – это прижизненное иссечение тканей или органов для микроскопического исследования с диагности- ческой целью. Использование ее повторно по истечении определенного времени позволяет проследить морфологи-

436

ческую динамику заболевания под влиянием проводимого лечения.

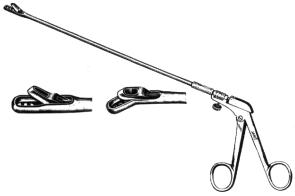

В зависимости от планируемого способа получения материала биопсия может быть инцизионной, пункциональной

è аспирационной. В амбулаторно-поликлинических условиях наиболее часто выполняется инцизионная биопсия. Если при этом удаляется весь патологический очаг, ее называют тотальной. В зависимости от доступности забор ткани для исследования производят скальпелем, электроножом, радиоволновым электродом, биопсийными щипцами (рис. 9.45) или специальной биопсийной петлей. Манипуляции в просвете кишки проводятся без анестезии. Местное обезболивание выполняют при биопсии патологических образований в перианальной зоне или в дистальном сегменте анального канала. В последнем случае, чтобы не создать артефактов в иссекаемых кусочках ткани, не следует слишком сильно инфильтрировать новокаином ткани и вводить раствор непосредственно в патологиче- ский очаг.

Рис. 9.45. Биопсийные щипцы

При инцизионной биопсии следует придерживаться определенных правил:

●иссекать необходимо так, чтобы захватить как патологическую, так и неизменную ткань;

●нецелесообразно брать на исследование некротизированную ткань из язвы или опухоли;

437

●при небольших поверхностных образованиях на слизистой необходимо удалять их полностью, т.е. выполнять тотальную биопсию;

●следует максимально бережно относиться к тканям, минимально травмировать их (сжатие, раздавливание, растяжение).

При необходимости гистологическое исследование дополнить цитологическим до погружения биопсийного материала в фиксирующий раствор с его поверхности на предметное стекло делают отпечаток или мазок.

9.23. Спинномозговая (люмбальная) пункция

Люмбальная пункция широко применяется как с диагностической, так и с лечебной целью, особенно в неврологии.

Показания:

●субарахноидальное кровоизлияние при ушибах головного и спинного мозга;

●менингиты и менингоэнцефалиты;

●миелиты;

●спинальный эпидурит;

●ликворея при переломах основания черепа;

●гидроцефалия;

●арахноидит;

●диагностика проходимости субарахноидального пространства спинного мозга;

●эндолюмбальное введение лекарственных препаратов;

●эндолюмбальное введение контрастных веществ, воздуха, кислорода, озона для миело- и энцефалографии;

●спинальная анестезия;

●опухоли оболочек головного и спинного мозга (лептоменингеальные метастазы, канцероматоз, нейролейкоз, меланоматоз);

●гемобластоз (лейкозы, лимфомы);

●нарушения ликвородинамики.

Противопоказания:

● признаки или угроза осевой дислокации мозга при внутричерепном объемном процессе любой этиологии;

438

●окклюзионная форма гидроцефалии;

●патология спинного мозга и позвоночного канала с нарушениями ликвороциркуляции;

●наличие инфекции в поясничной области, включая кожу, подкожные ткани, кости и эпидуральное пространство;

●обширные повреждения мягких тканей спины;

●наличие геморрагического диатеза с выраженными нарушениями свертывающей системы крови;

●длительный прием антикоагулянтов;

●травматический шок;

●массивная кровопотеря.

Люмбальную пункцию производят в положении лежа или сидя. При пункции в положении лежа пациента укладывают на бок с подложенным под голову валиком в «позу эмбриона» – спина максимально согнута, колени и бедра приведены к животу, голова прижата к груди. Во втором случае пациент сидит на перевязочном столе, держась за него руками, упирается ногами в подставленный стул, опускает вниз голову и максимально прогибает позвоноч- ник. При этом спина и поясница должны находиться в строго вертикальном положении (см. рис. 6.7). Лежачее положение используют чаще, так как оно позволяет предупредить целый ряд осложнений – падение внутричерепного давления, ущемление продолговатого мозга в большом отверстии затылочной кости, попадание иглы в кость, сосудистое сплетение, нервный корешок и др.

Пункцию выполняют специальной длинной иглой с мандреном (игла Бира). Наиболее удобным местом для

пункции являются промежутки между LIII–IV è LIV–V. Точ- ка, расположенная на пересечении линии, соединяющей

верхние края подвздошных костей, с линией, проходящей через остистые отростки позвонков, соответствует промежутку LIV–V. У взрослого человека спинной мозг заканчи- вается на уровне II поясничного позвонка, потому вероятность повреждения спинного мозга при пункции минимальна. Чтобы не травмировать спинной мозг, у детей пункцию всегда выполняют ниже LIII.

Руки готовят по общим правилам асептики. После обработки спиртом кожных покровов поясничной области в точке пункции производят местную анестезию 1–2% раствором новокаина, который вводят послойно. Перед пунк-

439

цией кожу еще раз протирают спиртом. Использовать антисептики на основе йода не следует, так как попадание его с иглой в подпаутинное пространство может быть одной из причин раздражения мозговых оболочек. Зафиксировав указательным пальцем кожу, по его дистальной фаланге через намеченную точку вводят строго по средней линии между остистыми отростками с небольшим уклоном вверх стерильную иглу Бира и продвигают ее вглубь через связочный аппарат (см. рис. 6.8). На глубине 4–7 см у взрослых (около 2 см у детей) возникает ощущение «провала», что является признаком проникновения иглы в подпаутинное пространство. Истечение ликвора после извлечения мандрена свидетельствует о правильном положении иглы. При использовании одноразовых острых игл ощущения «провала» может не быть. В этом случае положение иглы проверяют по появлению ликвора, периодиче- ски частично вынимая мандрен. Если игла упирается в кость, ее извлекают, оставив конец в подкожной клетчатке, после чего, несколько изменив направление, вводят повторно.

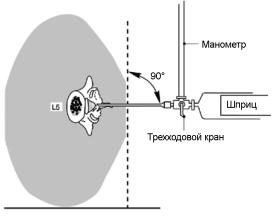

После попадания в субарахноидальное пространство через просвет иглы с помощью манометра измеряют давление спинномозговой жидкости (рис. 9.46), берут образец ее для подсчета клеточных элементов, биохимического и бактериологического исследования (рис. 9.47 на цветной

Рис. 9.46. Схема измерения давления спинномозговой жидкости

440