электр. учебник по социальной психологии

.pdfлюбви. Но она также олицетворяет всякого рода ограничения и запреты и в этом качестве превращается для ребенка в объект враждебности и даже ненависти. Такого рода амбивалентность чувств накладывает свою печать на отношения личности с обществом, в которых объединяются и чувство лояльности, и чувство враждебности.

Отношения ребенка с отцом проецируются в дальнейшем на отношения с лидером. При этом в качестве лидера может выступать не только конкретный человек, но и власть в целом» (цит. по [38, с. 63]).

Не менее важной категорией у З. Фрейда является понятие группового нарциссизма. «Сам он определял его как «выражение любви к себе», которая проявляется, в частности, «в открытой антипатии и отвращении... к чужим». Признавая, что «мы не знаем, почему ...» это происходит, З. Фрейд, тем не менее, полагал, что групповой нарциссизм является причиной неизбежной враждебности между народами. А если чувство агрессивности не находит внешнего врага, оно становится разрушительной силой внутри общества, порождая гражданские войны» (цит. по [38, с. 64]).

Социально-психологические взгляды З. Фрейда нашли отражение во многих его работах, но наиболее значительными среди них можно назвать серию статей под общими названиями «Тотем и табу», «Групповая психология и анализ Эго», «Цивилизация и ее болезни».

3. Фрейд заслуженно получил признание как ученый, открывший роль бессознательных процессов в психике человека, но к его социальнопсихологическим воззрениям следует относиться весьма осторожно, поскольку биологизаторское начало (акцент на влечениях Ид) и недооценка социальных влияний, помимо родительских, порождают много вопросов и сомнений.

Многие ученики и последователи З. Фрейда стремились преодолеть его биологический монизм и понять человека не только как биологическое, но и как социальное и духовное существо. Наиболее крупными и влиятельными фигурами в этом направлении стали А. Адлер, К.Г. Юнг.

А. Адлер

Альфред Адлер (1870-1937), венский врач-психиатр по-новому увидел причины психологических проблем своих пациентов: они связаны с такими сферами, как работа, дружба, любовь, культурные и политические интересы и т.п. Его идеи встретили резкую критику психоаналитиков, поэтому он создал свое направление в психологии – индивидуальную психологию. Он расширил и существенно изменил представление об исходных, побудительных силах личности. К ним он относит, помимо первичных инстинктов жизни и смерти, триаду врожденных социогенных потребностей (мотивов): чувство неполноценности, стремление к совершенству (превосходству) и социальное чувство.

31

Альфред Адлер(18701937)

австрийский психолог, психиатр и мыслитель, один из предшественников неофрейдизма, создатель системы индивидуальной психологии.

А. Адлер утверждал, что почти каждый человек имее какие-то физические или психические, чаще всег характерологические, недостатки, что формирует у нег

комплекс неполноценности.

Это чувство неполноценности наряду с негативным может оказать и позитивное влияние на личность, так ка нередко является стимулом для достижения цели. В эти случаях комплекс неполноценности формирует устойчиво стремление быть не хуже, а лучше других, побуждае индивида к усилиям, делает его более упорным в достижении цели, благодаря чему он добивается очень многого. «Чувств неполноценности, − писал А. Адлер, – само по себе н является ненормальным. Оно – причина многих улучшений положении человека» (цит. по [18, с. 159]).

По мнению А. Адлера, каждый индивидуум стремится самосовершенствованию и в конечном итоге − превосходству. Если цель превосходства включает в себ общественные интересы, то и развитие личности принимае конструктивный характер. Если же цель предполагает борьб только за личное превосходство, лишена социальног интереса, то такая цель не приносит удовлетворени индивидууму, деформирует его жизненный стиль и конечном итоге приводит к неврозу.

Далее А. Адлер обнаружил, что чувство неполноценности и стремление к совершенству у каждого человека выражены специфически. Он вводит новое понятие – индивидуальный стиль жизни. А. Адлер пришел к заключению, что внутренним источником интеграции личности, ее индивидуального стиля жизни является креативное (творческое) начало. Именно креативное начало определяет внутреннее единство и целостность человека.

Человек – свободное, самодетерминирующееся существо, стремящееся к совершенству, развитию. Личность каждого является его собственным творением.

А. Адлер также рассматривает понятие жизненных целей. По его мнению, каждый человек выбирает для себя более специфическую, отвечающую его индивидуальным особенностям, более конкретную жизненную цель. Основа для формирования жизненных целей закладывается в детском возрасте как компенсация чувства неполноценности, неуверенности в себе и беспомощности в мире взрослых. Чем более выражено чувство неполноценности, тем сильнее гипертрофированы жизненные цели.

Жизненная цель носит защитный характер и служит как бы мостом между безрадостным настоящим и многообещающим будущим. Сформированная в детском возрасте, жизненная цель чаще всего полностью не осознается, но обеспечивает главные направления и задачи нашей деятельности.

32

Например, человек, стремящийся к власти, разовьет в себе определенные черты характера, необходимые для достижения этой цели: тщеславие, зависть, жестокость, амбиции. А. Адлер подчеркивал, что эти черты характера не являются ни врожденными, ни неизменными, но принимаются индивидуумом как средство для достижения жизненной цели.

А. Адлер выделил три основные жизненные цели (задачи): работу, дружбу и любовь.

Работа приносит удовлетворение и чувство собственной значимости в той степени, в какой она полезна обществу.

Дружба – выражение нашей причастности к людям, необходимость и потребность приспосабливаться к окружающим и общаться с ними.

Любовь – это тесный союз ума и тела, высшая форма кооперации между двумя индивидуумами противоположного пола.

Эти три задачи, по А. Адлеру, всегда взаимосвязаны. «Решение одной помогает в разрешении других, мы даже могли бы сказать, что все они – аспекты одной и той же ситуации, одной и той же проблемы – необходимости для людей поддерживать и развивать жизнь в той среде, в которой они находятся» (цит. по

[18, с. 161]) .

Жизненный стиль – это сугубо индивидуальный способ, выработанный каждым человеком для достижения своих жизненных целей.

К основным факторам, влияющим на деформацию жизненного стиля, А. Адлер относил физиологическую неполноценность, избалованность и отверженность. Так у детей, страдающих каким-либо хроническим заболеванием, имеющих физические или психические недостатки, может развиться резко выраженное чувство неполноценности, что может привести к утрате социального интереса, изоляции или выбору ложной жизненной цели. Однако те дети, утверждает А. Адлер, которые преодолевают чувство неполноценности, могут компенсировать недостатки и выработать для себя оптимальный жизненный стиль.

У людей, воспитанных в обстановке гиперопеки, чувство общности и социальный интерес развиты слабо. Избалованным детям не хватает уверенности в своих силах, так как все жизненные проблемы за них обычно решают другие. На первый план у таких людей выступает эгоцентризм и борьба за собственное превосходство.

Примерно в таком же положении находятся и нежеланные, отвергнутые дети. Лишенные любви близких им людей, они теряют уверенность в своей полезности и нередко вырастают холодными и жестокими. Интересно в этом отношении наблюдение А. Адлера: «Черты нелюбимых детей в наиболее развитой форме могут быть обнаружены при изучении биографии наиболее значительных врагов человечества. Бросается в глаза одна общая черта – со всеми плохо обращались в детстве. Таким образом, у них развивалась нестойкость характера, зависть, враждебность; они не могут видеть других счастливыми» (цит. по [18, с. 162]).

33

К.Г. Юнг

К.Г. Юнг (1875-1961), швейцарский врач-психиатр, в начале своей деятельности также испытал влияние первых работ З. Фрейда.

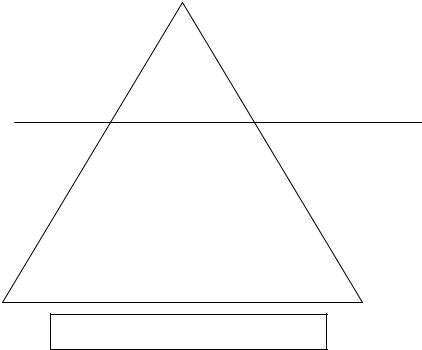

Структуру психики К. Юнг рассматривает как взаимодействие сознания, индивидуального бессознательного и коллективного бессознательного (рис. 1).

|

Персона |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эго |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сознание |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Тень |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Индивидуальное |

|

|

|

|

|

|

|

Анима и Анимус |

|

|

|

бессознательное |

||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Самость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Коллективное бессознательное

Рис. 1. Структура психики по К.Г. Юнгу

Сознание включает следующие элементы (слои): Персону и Эго.

Персона (личность) – самый верхний слой личностного сознательного; Эго

– его более глубокий слой. Персона – это визитная карточка Я. Это манера говорить, мыслить, одеваться, а также характер, социальные роли, способность самовыражаться в обществе. Persona − латинское слово, обозначающее маску, которую одевали греческие актёры для условного обозначения той или иной роли (русское «личина», «личность»). Персона есть сложная система отношений между индивидуальным сознанием и социальностью, удобный вид маски, рассчитанной на то, чтобы, с одной стороны, производить на других определенное впечатление, а с другой − скрывать истинную природу индивидуума.

Различают позитивные и негативные качества персоны. В первом случае она подчёркивает индивидуальность, способствует коммуникации, служит защитой от вредных влияний среды. Во втором случае, если социальной роли придаётся слишком большое значение, персона может задушить индивидуальность. Юнг называл персону «архетипом конформности».

Эго – центр сознания и поэтому играет основную роль в нашей сознательной жизни. Эго создаёт ощущение осознанности и последовательности наших мыслей и действий. В то же время Эго, находясь на грани с бессознательным, ответственно за связь (слияние) сознательного и бессознательного. При нарушении гармоничности этой связи возникает невроз.

34

Тень – центр личного бессознательного. Сюда входят желания, тенденции, переживания, которые отрицаются индивидуумом как несовместимые с существующими социальными стандартами, понятиями об идеалах и т. д. В жизни мы обычно отождествляемся с персоной и стараемся не замечать всё, что считаем низким, порочным в своей личности. Тень представляет собой совокупность тех психических процессов и содержаний, которые сами по себе могут достичь сознания, по большей части уже и достигли его, но из-за своей несовместимости с ним подверглись вытеснению, после чего упорно удерживаются ниже порога сознания.

К.Г. Юнг выдвинул гипотезу о компесаторной функции бессознательного, которое отражает содержание сознания в обратном, перевернутом виде, подобно тому, как отражается в зеркальной глади озера стоящий на его берегу дом. Поэтому экстравертированная личность в своем бессознательном интровертирована: робкий человек в своем бессознательном храбр, храбрый – робок, добрый – зол, а злой – добр и т. п.

Тень нельзя игнорировать, ибо можно, не осознавая этого, оказаться в ее плену, и наоборот, чем полнее осознается тень, тем гармоничнее становится личность и ее отношение с окружающей средой.

Анима и Анимус – это представления о себе как о мужчине или женщине, вытесненные в бессознательное как нежелательные для данного индивидуума. По К.Г. Юнгу, каждый мужчина в глубине своей души, в своем бессознательном

– женщина, а каждая женщина – мужчина.

Анима – «душа» − представляет внутренний образ женщины в мужчине, его бессознательную женскую сторону или персонифицирующее женское начало – смутные чувства и настроения, пророческие предчувствия, восприимчивость к иррациональному, способность любить, чувство природы и т.д. В книге «Психология бессознательного» [58] К.Г. Юнг пишет: «Женщина со своей столь непохожей на мужскую психологией есть источник информации о вещах недоступных мужчине». Эта информация помещена в Аниме (женском качестве души). «Нет мужчины, который был бы настолько мужественным, чтобы не иметь в себе ничего женского. На деле скорее как раз очень мужественным мужчинам (хотя втайне и замаскированно) свойственна весьма нежная жизнь чувств. Мужчине вменяется в добродетель в максимальной степени вытеснять женственные черты, так же как для женщины, по крайней мере до сих пор, считалось неприличным быть мужеподобной. Вытеснение женственных черт и склонностей ведет, естественно, к скоплению этих притязаний в бессознательном. Поэтому мужчина в выборе любимой частенько подвергается искушению желать ту женщину, которая лучше всего соответствует особому типу его собственной бессознательной женственности, т.е. женщину, которая могла бы по возможности безоговорочно принять проекцию его души. С таким же успехом этот выбор может оказаться воплощением его собственной сильнейшей слабости, с которой мужчина заключает на такой манер брачный союз у всех на глазах.

35

Анима в качестве категории женского рода есть фигура, компенсирующая исключительно мужское сознание. У женщин же такая компенсирующая фигура носит мужской характер, поэтому ей подойдет такое обозначение, как Анимус.

Анимус – «дух» − представляет внутренний образ мужчины в женщине, ее бессознательную мужскую сторону, которая олицетворяет физическую силу, инициативу, организованное действие, духовную глубину и рациональность. Этот архетип эволюционировал на протяжении многих веков в коллективном бессознательном как результат опыта взаимодействия с противоположным полом. Многие мужчины до некоторой степени феминизировались в результате многолетней совместной жизни с женщиной, а для женщины является верным обратное. Выражение этих архетипов, по мнению К.Г. Юнга, должно быть гармоничным, не нарушать общего баланса, чтобы не тормозить развитие личности в направлении самореализации. Мужчина должен выражать свои фемининные качества наряду с маскулинными, а женщина − свои маскулинные наряду с фемининными. Если эти необходимые атрибуты не развиваются, результатом может быть односторонность роста и функционирования.

«Каждый мужчина, − пишет Юнг, − несет в себе вечный образ женщины – не той или иной определенной женщины, но образ женщины как таковой. Этот образ – отпечаток, или архетип, всего родового опыта женственности, сокровищница всех впечатлений, когда-либо производившихся женщинами. Поскольку этот образ бессознателен, он всегда так же бессознательно проецируется на любую женщину, он является одним из главных оснований привлечения и отталкивания» [58, с. 190].

Анима и Анимус оказывают большое влияние на поведение индивидуума. Если Анима производит настроения, то Анимус – мнения, и как настроения мужчины появляются на свет из темных глубин, так и мнения женщин основываются на столь же бессознательных, априорных предпосылках. Мнения Анимуса очень часто имеют характер солидных убеждений, поколебать которые нелегко, или принципов, которые якобы неприкосновенно общеобязательны. Анализируя эти мнения, мы первым делом сталкиваемся с бессознательными предпосылками, существование которых нужно, однако, еще обосновать, т.е. эти мнения мыслятся так, словно такие предпосылки существовали. В действительности же эти мнения совсем не мыслятся, а берутся уже законченными и готовыми, и притом до такой степени фактически и непосредственно убедительно, что женщине даже в голову не приходит сомневаться в них.

Самость – архетип целостности личности. «Самость, − пишет К.Г. Юнг, − означает всю личность. Вся личность человека не поддается описанию, потому что его бессознательное не может быть описано». По К.Г. Юнгу, сознательное и бессознательное не обязательно противостоят друг другу, они дополняют друг друга до целостности, которая и есть самость.

Помимо личного бессознательного, К.Г. Юнг выделяет еще и коллективное бессознательное, которое содержит в себе опыт развития всего человечества и передается от поколения к поколению. По убеждению К.Г. Юнга, психика

36

Карл Густав Юнг(1875 –

1961)

швейцарский психиатр, последователь Зигмунда

рейда, основоположник

одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии.

ребенка при рождении не является «чистой грифельной доской», а содержит в себе определенные структуры (архетипы), которые в дальнейшем влияют на его развитие, на формирование его Я и его взаимодействия с внешней средой.

Кроме структуры личности, К.Г. Юнг описал два универсальных типа направленности или типа жизненных ориентаций: экстраверсия и интроверсия. Первая проявляется в преобладании интереса к внешнему миру. Эти люди открыты, общительны, активно идут и устанавливают контакты. Интроверты сдержанны, погружены в мир своих мыслей и переживаний, малообщительны. Данная типология, ставшая классической в психологии, была дополнена К.Г. Юнгом другой типологией, основанной на преобладании одной из основных психологических функций: мышления, ощущения, чувства, интуиции. Он выделил психологические типы: мыслящий, чувствующий,

ощущающий, интуитивный.

У мыслящего типа ярче, чем у других, проявляетс способность к обобщениям, абстрагированию, логическим построениям. Мыслительные типы – способные составители планов, но часто оказываются в их плену, даже если эти планы противоречат конкретной ситуации.

Чувственные типы логике предпочитают эмоции, а решения принимаются ими по принципу: хорошо-плохо, красиво-некрасиво. Если мышление и чувствование Юнг расценивал как способы принятия решения, то ощущения и интуицию – как способы получения информации. Ощущение основано на конкретных фактах, на том, что можно увидеть, понюхать, потрогать руками. Интуиция – способ обработки информации, накапливаемой преимущественно в бессознательном. Индивидуум, у которого доминируют ощущения, более адекватно, чем другие типы, реагирует на конкретную ситуацию, но и более зависим от нее. Интуитивный тип более доверяет собственному опыту. Информация у таких людей обрабатывается очень быстро, тут же автоматически связывается с прошлым опытом, а принятое решение, если оно и правильное, нередко «противоречит» здравому смыслу.

Гармоничная оценка внешнего и внутреннего мира, по К.Г. Юнгу, возможна при гармоничном сочетании всех четырех психических функций. «Чтобы ориентироваться, − пишет Юнг, − мы должны обладать функцией, которая подтверждает, что нечто наличествует (ощущение); вторая функция устанавливает, что именно наличествует (мышление); третья решает: подходящее это или нет, хотим ли мы принять это (чувствование); четвертая функция указывает, откуда это пришло и к чему ведет (интуиция)» [56, с. 416].

37

К сожалению, у человека эти четыре функции развиты неравномерно. Обычно одна из них доминирует и еще одна сопутствует. Остальные две функции выражены слабо и находятся в бессознательном. Чем более развиты доминирующая и сопутствующая функции, тем более антагонистичны им их противоположности.

Юнг всегда подчеркивал, что нельзя говорить о том, какой тип лучше – мыслительный или интуитивный. Лектор мыслительного типа, например, склонен к систематизации и детализации материала, к логическим построениям и этим положительно отличается от лектора интуитивного типа, который часто отвлекается от темы, перескакивает с предмета на предмет, зато более предрасположен к предвидениям и прогнозам.

Эрих Фромм

Эрих ромм

(1900-1980)

немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик.

Те свойства, с помощью которых описывается личность у Э. Фромма (1900-1980) объединяются понятием «характер». Если человек ориентирован на самореализацию, если он способен испытывать счастье от самого факта своего деятельного бытия, то он обладает продуктивным характером, означающим успешное сочетание личных и общественных интересов. Все остальные типы (восприимчивый, авторитарный, стяжательский и рыночный) означают «бегство», отчуждение человека от самого себя. Доминирующий тип характера в конкретном обществе составляет «социальный характер» этого общества, определяющий отношения между личностью и обществом и между самими людьми.

В книге «Человек для себя» Эрих Фромм описывает эти типологии (ориентации) характеров человека [48].

Неплодотворные ориентации

А) Восприимчивая ориентация

Человеку, которому присуща восприимчивая ориентация, представляется, что «сосредоточение всех благ» находится вовне, единственный существующий способ обрести желаемое (будь то нечто материальное или чувство привязанности и любви, знание или удовольствие) такой человек видит в том, чтобы получить все это из внешнего источника. Для человека с такой ориентацией проблема любви заключается почти исключительно в том, чтобы «быть любимым», а не в том, чтобы самому любить. Таким людям свойственна неразборчивость в выборе предмета любви, поскольку для них самым важным представляется то, что любят их. Быть любимым для них – это такое захватывающее, увлекательное переживание, что они «бросаются» за всеми без разбора, кто предлагает им свою любовь или то, что выдаётся за любовь. Для них характерно, что, столкнувшись с какой-либо проблемой, первой у них появится мысль – найти кого-нибудь другого, кто даст нужную информацию,

38

посоветует, предложит решение. Сами они не приложат ни малейшего усилия. Они демонстрируют своеобразный вид верности, которая основывается на благодарности к тому, кто курирует их, и на страхе потерять этих «помощников». Они теряются, будучи предоставлены сами себе, поскольку уверены, что ничего не способны сделать без посторонней помощи.

Часто можно встретить среди людей впечатлительной ориентации искренних, сердечных людей, однако их желание помочь другим вызвано только стремлением добиться расположения.

Б) Авторитарная ориентация

Авторитарная ориентация, как и впечатлительная, в качестве основной предпосылки имеет предположение, что единственный источник всех благ находится вовне и ничто нельзя создать самому, с помощью только своих усилий. Различие между впечатлительной и авторитарной ориентацией заключается в том, что эксплуататорский тип не стремится получить что-либо от других в качестве дара, а отнимает желаемое силой или хитростью. Такая ориентация распространяется на все сферы действий.

Влюбовной сфере такие люди склонны к тому, чтобы присваивать и красть. Они испытывают влечение только к тем людям, которые уже с кем-то состоят в близких отношениях, которых они могут отнять у другого или другой.

Вобласти мыслительной и интеллектуальной деятельности мы обнаруживаем у авторитарного типа ту же установку. Такие люди будут стремиться не создавать идеи, а красть их. Это может найти проявление не только в прямом плагиате, но и в более скрытых формах, например в форме парафраза идей, высказанных другими людьми, а также в настаивании, что эти идеи новы и являются их собственными. Поражает то факт, что зачастую люди недюжинных умственных способностей становятся на такой неприглядный путь при том, что если бы они положились на свои собственные таланты и идеи, то вполне могли бы создать свои собственные не менее интересные и необходимые идеи и достигнуть ещё более высоких результатов. Отсутствие оригинальных идей или самостоятельного независимого творчества у некоторых одаренных от природы людей объясняется порой не каким-то врождённым отсутствием оригинальности, а ориентацией их характера.

Они используют и эксплуатируют все и всех, из чего или из кого они могут хоть что-то выжать. Они «любят» тех, кто прямо или косвенно может стать объектом эксплуатации, и им надоедают те, кто уже выполнил свою роль фруктов в соковыжималке. Эти люди часто отпускают язвительные замечания в адрес других людей. Язвительная гримаса часто служит отличительной чертой этих людей. Их жизненная установка характеризуется смесью враждебности и манипуляции. Каждый человек рассматривается как объект эксплуатации и оценивается согласно его полезности. Место доверчивости и оптимизма, которые свойственны впечатлительному типу, в случае с эксплуататорской ориентацией занимают подозрительность и цинизм, зависть и ревность. Такие люди часто переценивают то, что принадлежит другим, и зачастую незаслуженно недооценивают принадлежащее им самим.

39

В) Стяжательская ориентация

Стяжательская ориентация присуща людям, которые слабо верят в то, что из внешнего мира можно получить что-то новое и желаемое. В их представлении безопасность и благополучие основываются на стяжательстве и экономии. Растраты люди стяжательской ориентации воспринимают как угрозу их безопасному существованию. Главная жизненная цель таких людей – как можно больше приносить в своё убежище и как можно меньше отдавать из него. Их скупость и жадность распространяются не только на деньги и материальные вещи, такие люди также скупы на чувства и мысли. Для них любовь – это обладание. Они не способны отдавать любовь, но стараются получить ее, завладевая «любимым». Элементы внешнего мира представляются им главными противниками, которые угрожают вторгнуться в их обороняемое убежище. Постоянное «нет» – это почти автоматическая защита от вторжения; упрямо стоять на своем – это ответ на угрозу извне. Такие люди придерживаются мнения, что они обладают неким ограниченным запасом сил, энергии и ментальных способностей, который постоянно исчерпывается и никогда не пополнится. Они не осознают, что все жизненные субстанции обладают свойством самовосполнения, что активная жизнедеятельность и трата сил увеличивают энергетический потенциал, в то время как интертность парализует источник энергии. В отношениях с окружающими их людьми они придерживаются своего мнения, что близость и открытость – это угроза, а безопасность – либо в обособлении, отстранении от людей, либо в обладании ими.

Г) Рыночная ориентация

В наше время рыночная ориентация получила широкое распространение в связи с развитием «личностного рынка», который является феноменальным явлением последних десятилетий. Клерки и продавцы, администраторы и врачи, адвокаты и художники – все представлены на этом рынке. Следует, однако, признать, что их правовой статус и экономическое положение различны: одни – независимы, потому что берут плату за свои услуги, вторые работают по найму, получая жалование. Но материальный успех и в первом, и во втором случае зависит от признания их личности теми, кто платит за услуги, или теми, кто нанимает на работу.

Принцип формирования оценки одинаков и на личностном рынке, и на товарном, только если на первом на продажу выставляют личность, то на втором – товары. В обоих случаях принимаемой во внимание ценностью является меновая ценность, полезная ценность является необходимым, но не достаточным условием. Конечно же, наша экономическая система не могла бы функционировать, если бы люди не владели своим делом, которое им надлежит исполнить, а обладали лишь приятной внешностью. Например, если врач не обладает минимумом знаний и опыта, ни красивый современный офис, ни самые изысканные манеры обращения с пациентами – ничто не принесёт ему успеха. Какой бы обаятельной личностью ни была секретарь, это не предотвратит её увольнение, если она не умеет быстро и грамотно печатать на

40