Zabolevania_parodonta_-_Danilevsky_N_F

.pdf

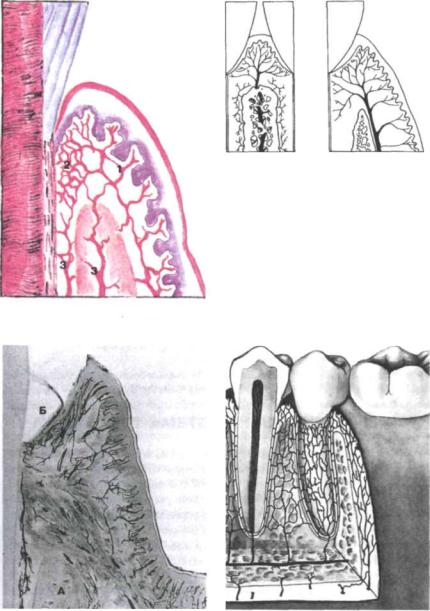

Рис. 46. Периферическое кровоснаб жение десны, х 8:

А — альвеолярная кость; Б - десневая бороз да (по I.GIickman, 1990)

Рис. 45. Схематическое изображение кровоснабжения десны

Рис. 44. Кровоснабжение маргинального пародонта:

1 - капиллярная сеть; 2 - сосудистая манжетка; 3 - капилляры

Рис. 47. Кровоснабжение пародонта

39

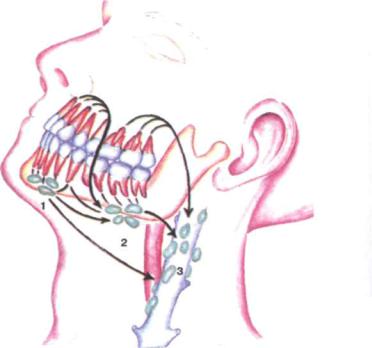

Рис. 48. Лимфатическая система пародонта:

I — подподбородочные лимфатические узлы; 2 - подчелюстные лимфатические узлы; 3 - глубокие лимфатические узлы. Стрелками показан отток лимфы

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПАРОДОНТА

Лимфатическая система играет первенствующую роль в патогенезе воспа ления. Она представлена многочисленными сосудами, тесно связанными с микроциркуляторной системой кровотока. Лимфатические сосуды сопро вождают кровеносные и имеют общие коллекторы в слизистой оболочке, свя зочном аппарате, кости альвеолярного отростка, пульпе. В десне лимфатичес кие сосуды образуют поверхностную и глубокую сеть. Поверхностная сеть мел копетлистая, имеет лакунарные расширения, тесно оплетает капилляры и артериолы. Глубоко расположенные лимфатические сосуды крупнопетлис тые, имеют полулунные клапаны.

Лимфатические сосуды периодонта располагаются преимущественно в прослойках рыхлой соединительной ткани, они циркулярно охватывают корень зуба и вместе с микроциркуляторной системой крови обеспечивают амортизирующую функцию пародонта. Лимфа от пульпы и тканей пародонта отводится в регионарные (подподбородочные и подчелюстные) лимфатичес кие узлы (рис. 48).

40

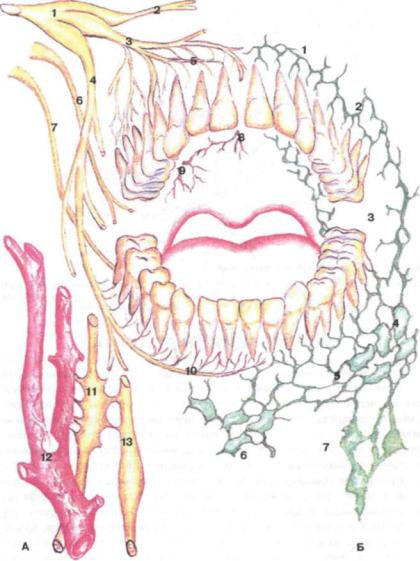

Рис. 49. Иннервация зубов и пародонта:

1 — узел тройничного нерва; 2 — вторая ветвь тройничного нерва (верхнечелюстной нерв); 3 — третья ветвь тройничного нерва; 4 - нервное сплетение верхней челюсти; 5 - щечный нерв: 6 - язычный нерв; 7 - нижнечелюстной нерв; 8 - нервное сплетение нижней челюсти

ИННЕРВАЦИЯ ПАРОДОНТА

Пародонт иннервируется тройничным нервом, верхняя челюсть — второй, а нижняя — третьей его ветвями (рис. 49, 50). Основная масса волокон трой ничного нерва афферентные, обеспечивающие чувствительную иннервацию. В области верхушек зубов они образуют нервные сплетения, от которых по питательным каналам альвеолярных отростков достигают альвеолы. Нервная ветвь в области верхушки зуба делится, и ее волокна вместе с кровеносными сосудами направляются к пульпе зуба и периодонту. Непосредственно в периодонте нервные волокна образуют сплетения в прослойках рыхлой соедини тельной ткани, при этом конечные ветви идут параллельно оси зуба под небольшим наклоном к пучкам коллагеновых волокон. Наиболее богаты чув ствительными нервами ткани периодонта в области верхушки корня. Конце вые окончания их имеют вид клубочков, кустиков и относятся к типу барорецепторов, регулирующих степень жевательного давления. Кроме того, имеют ся ветви без миелиновой оболочки, что характерно для строения симпатических волокон, выполняющих трофическую функцию.

Часть ветвей тройничного нерва в области края альвеолы из периодонта проникает в десневой край, образуя в базальном слое эпителия внутриэпителиальное сплетение. Часть безмякотных волокон составляет сплетение в обла сти десневых сосочков. Концевые окончания этих нервов имеют вид колбочек, кустиков. Некоторые из них достигают и поверхностных клеток эпителия.

41

Рис. 50. Иннервация (А) и лимфообращение (Б) челюстно-лицевой области:

А: 1 - узел тройничного нерва; 2 - первая ветвь тройничного нерва; 3 - вторая ветвь тройнично го нерва; 4 - нижнечелюстной нерв; 5 - верхнечелюстное сплетение; 6 - языкоглоточный нерв; 7 - язычный нерв; 8 — переднее небное сплетение; 9 - заднее верхнечелюстное сплетение; 10 — нижнечелюстное сплетение; 11 - верхний шейный симпатический узел: 12 — каротидный узел; 13 - средний узел блуждающего нерва.

Б: I - переднее верхнечелюстное сплетение; 2 - заднее верхнечелюстное сплетение; 3 - крыло видное сплетение: 4 - подчелюстные лимфатические узлы; 5 - подъязычные лимфатические узлы: 6 - подподбородочные лимфатические узлы; 7 - глубокие шейные лимфатические узлы

42

СЛЮНА

Ротовая жидкость играет важную роль в полноценном функционировании и поддержании целостности всего комплекса тканей пародонта. Слюна являет ся секретом больших и малых слюнных желез. Выделение слюны крупными же лезами происходит рефлекторно и во многом зависит от условных пищевых раздражителей; малые железы выделяют секрет постоянно. Смешанная слюна (ротовая жидкость) кроме секрета слюнных желез содержит слущенные клетки эпителия, микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, нейтрофильные гранулоциты, мигрирующие в полость рта через десневые сосочки, иногда кровь, остатки пищи или пылевые частицы. Смешанная слюна представляет собой слегка опалесцирующую тягучую жидкость без запаха.

В сутки у взрослого человека выделяется около 1500 мл слюны. Она обладает вязкостью (1,2—2,4 ед.) и буферной емкостью, которая позволяет нейтрализовывать кислоты и основания бикарбонатной, фосфатной и белковой система ми. Относительная плотность слюны 1,002—1,0086, рН 6,5—7,4.

Слюна состоит из воды (99,42%), органических и неорганических веществ (0,58%). Неорганические вещества включают фосфат кальция, фосфат натрия, гидрокарбонат кальция, хлорид натрия, следы сульфатов, свободные газы, лету чие вещества и микроэлементы. Органическими компонентами являются про теины, углеводы, свободные аминокислоты, ферменты, витамины группы В,С,Р и другие вещества. Органические вещества могут поступать в слюну из сыворотки крови (аминокислоты, мочевина), выделяться слюнными железами (муцин, амилаза, гликопротеиды, иммуноглобулины класса А и др.) и микроор ганизмами. В ротовой жидкости обраружено более 50 ферментов, которые представлены пятью основными группами — карбоангидразы, эстеразы, протеазы, ферменты переноса, смешанная группа. Ферменты смешанной слюны могут секретироваться паренхимой слюнных желез, выделяться из лейкоцитов и образовываться в процессе деятельности бактерий. Основными из них явля ются а-амилаза (в полости рта частично гидролизует углеводы, превращая их в декстраны или мальтозу), фосфатазы (кислая и щелочная участвуют в фос- форно-кальциевом обмене, отщепляя неорганический фосфат от соединений фосфорной кислоты, тем самым обусловливая минерализацию костей и зубов), гиалуронидаза и калликреин (изменяют уровень проницаемости тканей), лизоцим, липазы, РНКаза, ДНКаза и др.

Ферменты и факторы гомеостаза, присутствующие в слюне (плазмин, акти ваторы плазминогена, фибриназа, ингибиторы фибринолиза и факторы, обла дающие тромбопластической активностью), играют роль в образовании фибри на и регенерации эпителия.

Состав слюны изменяется при общих заболеваниях и нередко может иметь диагностическое значение. Изменение состава слюны как при системных

43

заболеваниях, так и при старении организма приводит к отложению зубного камня, который вызывает или поддерживает развитие болезней пародонта.

Из многочисленных функций слюны, имеющих важное значение в жизне деятельности организма и поддержании физиологического состояния тканей полости рта, следует выделить защитную. Она обусловлена многообразием свойств слюны. Защитная функция проявляется миграцией лейкоцитов в полость рта. При сформированном постоянном прикусе их количество составляет 90—150, 75—85% из которых жизнеспособны, сохраняют подвиж ность и функцию фагоцитоза в течение 2,5 ч.

Среди факторов местного иммунитета ведущую роль отводят секреторным иммуноглобулинам. К одним из факторов, обеспечивающих гуморальный механизм антимикробной защиты, относится выработка секреторного имму ноглобулина А. Слюнные железы выделяют нуклеазы, невысокие концентра ции которых подавляют активность вирусов. Особую группу протеаз слюны составляют калликреины, влияющие на состояние микроциркуляторного русла

иобеспечивающие сбалансированный кровоток в капиллярах. Бактерицидные свойства слюны обусловлены наличием в ней ряда ферментов (лизоцим, липа за, РНКаза, ДНКаза и др.). Лизоцим участвует в защитных реакциях организма

ипроцессах регенерации эпителия при повреждениях слизистой оболочки рта. Наличие в ротовой жидкости кальция (1,2 ммоль/л) и фосфатазы (3,2 ммоль/л) обеспечивает поддержание постоянства состава эмали зуба.

Пищеварительная функция слюны обусловлена наличием в ней а-амилазы, мальтазы, благодаря чему ферментация углеводов начинается в полости рта при пережевывании пищи. Слюна способствует формированию пищевого комка и его проглатыванию.

Состав и свойства ротовой жидкости в значительной степени обусловлены гигиеническим состоянием полости рта. Недостаточный уход за полостью рта вызывает увеличение налета на зубах, образование зубной бляшки, повышение активности ряда ферментов, быстрое размножение микрофлоры и служит предпосылкой возникновения болезней пародонта.

ФУНКЦИИ ПАРОДОНТА

Функции пародонта обусловлены морфофункциональными особенностями его тканей и состоят из опорно-удерживающей, барьерной, трофической, рефлекторной, пластической.

Опорно-удерживающую, или амортизирующую, функцию обеспе чивает весь комплекс тканей пародонта, однако основную роль выполняют коллагеновые и эластические волокна периодонта, десны и кости альвеолярно го отростка. Они позволяют очень прочно удерживать зуб в альвеоле

44

иоказывать сопротивление жевательному давлению. В механизме амортизации участвуют также жидкое содержимое и коллоиды межтканевых щелей, клеток, содержимое кровеносных и лимфатических сосудов. Это обеспечивает равно мерное распределение силы жевательного давления по зубному ряду и альвео лярному отростку челюстей. Большое значение имеет наличие гидравлической подушки из рыхлой соединительной ткани, клубочковой сети кровеносных

илимфатических сосудов, а также тканевой жидкости.

Барьерная функция обеспечивается морфологической целостностью тканей пародонта и определяется свойствами эпителия десны (его способнос тью к ороговению), большим количеством коллагеновых волокон, особеннос тями строения десневои борозды; наличием клеток ретикулоэндотелиального ряда, нейтрофильных гранулоцитов, тканевых базофилов, плазматических клеток и лимфоцитарных инфильтратов. Они обеспечивают постоянный фагоцитоз, содержание ферментов и их ингибиторов, роданидов и других биологически активных веществ. Большое значение имеют антибактериальные свойства ротовой жидкости за счет наличия в ней лизоцима, ингибина, имму ноглобулинов и др. Кроме того, основное вещество соединительной ткани как основной составляющей пародонта относится к гистогематическим барьерам, защитная функция которых заключается в охране внутренней среды клеток и тканей от поступления в них чуждых организму веществ.

Богатая сосудистая сеть десны, хорошая иннервация, высокая проницае мость эпителия обеспечивают активную всасывающую и выделительную функ цию десны (А.И.Марченко, 1966). Защитная функция десны проявляется миг рацией лейкоцитов в ротовую жидкость, что осуществляется преимущественно через десневые сосочки (М.А.Ясиновский, 1931).

Трофическую функцию обеспечивает широко развитая сеть кровенос ных, лимфатических сосудов и нервных окончаний. Она во многом зависит от состояния иннервации и процессов микроциркуляции в тканях пародонта.

Рефлекторная функция состоит в регуляции жевательного давления и осуществляется благодаря находящимся в пародонте многочисленным нерв ным рецепторам. Известно много разнообразных рефлексов (И.С.Рубинов, 1965), которые участвуют в этой регуляции и позволяют организму адекватно реагировать на характер пищи, полноценность зубного ряда или возникающие в пародонте патологические процессы.

Пластическая функция заключается в постоянном воссоздании тканей пародонта, изменяющихся в ходе физиологических или патологических про цессов. Высокая регенеративная способность тканей пародонта обеспечивается за счет деятельности их клеток: фибробластов, остео- и цементобластов, тканевых базофилов, адвентициальных и др. Определенную роль играют высо кий уровень энергетических обменных процессов и интенсивность транска пиллярного обмена в сосудах микроциркуляторного русла.

45

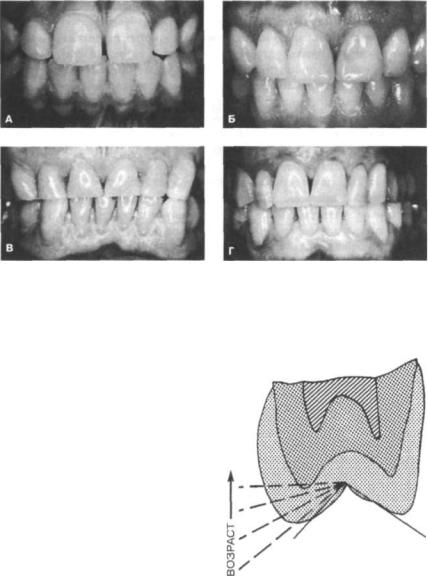

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Заболевания пародонта возникают и развиваются на протяжении всей жиз ни человека и встречаются в детском возрасте, у подростков и взрослых. В целом отмечается возрастание их распространенности с увеличением возра ста. С другой стороны, в результате общего старения организма в тканях паро донта также происходят подобные изменения.

Знание этих инволютивных изменений помогает в диагностике заболева ний пародонта, позволяет правильно решать вопросы их профилактику и лечения. В разные возрастные периоды состояние клинически здоровых тка ней пародонта различное (рис. 51).

У молодых людей поверхность десны имеет несколько сетчатый вид

врезультате чередования возвышений и углублений, которые являются отоб ражением расположения коллагеновых волокон собственной пластинки сли зистой десны. С возрастом вследствие атрофии этих волокон поверхность десны сглаживается. Уменьшается высота свободной десны и соответственно увеличивается ширина прикрепленной альвеолярной части десны. При этом граница перехода слизистой десны в слизистую переходной складки сохраня ется примерно на одном и том же уровне на протяжении всей жизни человека.

Вследствие атрофии десны обнажается цемент корня зуба при отсутствии воспаления десны и пародонтальных карманов. Увеличивается его толщина

вобласти верхушки (гиперцементоз), в нем могут появляться питательные ка налы. По мере атрофии кости альвеолярного отростка места прикрепления эпителия и соединительнотканных волокон к цементу перемещаются по направлению к верхушке корня. Высота костных стенок альвеол уменьшается, что нарушает соотношение между длиной корня и глубиной альвеолы, вызы вая тем самым неблагоприятные условия функционирования зуба.

Вдесне с возрастом отмечается увеличение высоты эпителия за счет склон ности к гиперкератозу поверхностных его слоев. Одновременно происходит ис тончение базального слоя в результате атрофии клеток и снижения уровня их митотической активности. В клетках шиповатого слоя отмечается исчезновение гликогена. В собственной пластинке слизистой десны уменьшается общее коли чество соединительной ткани и соответственно ее клеток и межклеточного ве щества. В межклеточном веществе наблюдается уменьшение количества колла гена с одновременной атрофией волокон. Уменьшается количество функциони рующих капилляров десны, происходит сужение их просвета и утолщение стенок. В десне и в остальных тканях пародонта снижается их насыщение кис лородом, а также уровень большинства процессов обмена веществ. Одновремен но в слюне происходит снижение общего уровня и активности лизоцима.

С возрастом толщина периодонтальной щели изменяется: она может как увеличиваться, так и уменьшаться. Увеличение толщины периодонта может возникнуть под влиянием некоторого повышения жевательного давления на

46

Рис. 5 1 . Клинически неизмененные ткани пародонта у лиц различного возраста:

А — 12 лет. Маргинальная десна в области шеек зубов перекрывает эмаль. Б — 25 лет. Десна при крепляется в области эмалево-цементного соединения. В - 50 лет. Незначительное обнажение шеек зубов. Г - 72 года. Умеренное стирание зубов и обнажение шеек зубов вследствие атрофии тканей пародонта

эти зубы в результате утраты других |

|

зубов. С другой стороны, сужение |

|

периодонтальной щели связывают |

|

с уменьшением функциональной на |

|

грузки на зубы в результате потери зу |

|

бов-антагонистов. К аналогичному |

|

результату |

приводят уменьшение |

функциональной активности и атро |

|

фия жевательных мышц. Уменьше |

|

ние толщины периодонтальной щели |

|

может быть |

следствием отложения |

в ней цемента (со стороны корня зу |

ПОСЛЕ ПРОРЕЗЫВАНИЯ |

|

ба) или костной ткани альвеолы. |

||

|

||

В целом толщина цемента на поверх |

|

|

ности корня зуба к 70 годам увеличи |

Рис. 52. Снижение высоты бугров |

|

вается по сравнению с детским возра |

||

жевательных зубов с возрастом |

||

стом (10—11 лет) в 3 раза. |

|

В периодонте увеличивается количество волокон с одновременным уменьшением количества клеток и их митотической активности. Наблюда ется повышенное отложение солей в соединительной ткани периодонта

4 7

иобызвествление его волокон. Снижается уровень кровоснабжения периодонта, в сосудах отмечаются атеросклеротические изменения.

Возрастные изменения в кости альвеолярного отростка челюстей подобны таковым, которые происходят и в остальных костях скелета. В ней наблюдают ся расширение костномозговых пространств, утолщение кортикальной плас тинки, расширение каналов остеонов, выполнение их жировой тканью, гиалиноз, увеличение активности протеолитических ферментов. Все это выражается в остеопорозе альвеолярной кости, уменьшении уровня обменных процессов

иее способности к регенерации. Возрастает активность процессов резорбции

иснижается скорость новообразования кости (остеобластической активнос ти), что приводит к ее порозности. Стенки альвеол утрачивают свою гладкую поверхность вследствие отложения на них костной ткани.

Происходит постепенное стирание зубов с уменьшением высоты бугров жевательных зубов (рис.52). Ее степень зависит от характера пищи, твердости зубных тканей, активности жевательных мышц и пр. При стирании происхо дит уменьшение высоты клинических коронок зубов, поэтому, несмотря на резорбцию кости альвеолы и уменьшение длины укрепленного в ней корня, сохраняется характерное для клинически здорового пародонта оптимальное соотношение высоты коронки и длины корня зуба. У лиц со значительным стиранием зубов отмечается сравнительно меньший уровень резорбции кости альвеолярного отростка челюсти.