Zabolevania_parodonta_-_Danilevsky_N_F

.pdf

составляет 2—4 дня, при тяжелой форме — 1—2 дня.

В период выраженных клиничес ких проявлений заболевания на фоне общих расстройств проявляются и быстро нарастают некротические изменения десен. Этот период бывает в среднем от 5 до 15 дней, продолжи тельность его зависит от тяжести заболевания, возраста больных, со стояния реактивности организма, своевременности и правильности лечения.

Некроз начинается с десневого края, с вершин межзубных сосочков. В этих участках некротизированная поверхность десны приобретает бело вато-грязно-серый цвет и покрывает ся слоем налета такого же цвета.

Налет и некротическую ткань можно осторожно удалить инструментом, после чего обнажается кровоточащая, болезненная при пальпации язвенная поверх ность. Некроз может быстро распространиться по маргинальному краю десны вдоль зубного ряда и перейти на альвеолярную десну. Десневые сосочки теря ют свою форму, приобретают вид равномерно срезанных, а при прогрессировании процесса некротизируются до основания.

Вследствие некротического распада ткани появляется неприятный запах изо рта, усиливается саливация. Резко нарастает боль, особенно при разговоре, движении губ, шек, из-за чего больные часто держат рот полуоткрытым. Некротические участки десны не отторгаются, а распадаются, в результате чего образуется обширная язвенная поверхность, покрытая грязно-серым налетом,

159

после снятия которого по ее краю обнаруживают грязно-серую кайму. Края яз венною повреждения неровные, довольно мягкие и болезненные при пальпа ции. Между здоровой и пораженной десной определяется четкая демаркаци онная линия, окружающая язву слизистая оболочка гиперемирована. Язык об ложен налетом, вследствие нарушения процессов самоочищения наблюдается обильный мягкий налет на зубах, иногда одновременно с зубным камнем. Ре гионарные подчелюстные и другие лимфатические узлы увеличены, мягкой консистенции и болезненны при пальпации.

При легкой степени воспалительного процесса подобные изменения раз виваются в десне на ограниченном участке зубного ряда и общее состояние больного изменяется мало. При средней степени тяжести некроз десны вдоль зубного ряда диффузный, явления интоксикации нарастают, температура тела повышается до 38—38,5 °С, общее состояние ухудшается. При диффузном (ге нерализованном) процессе и тяжелой степени заболевания все симптомы наи более выражены. Больные заторможенные, вялые, отмечаются потливость, иногда бледный с землистым оттенком цвет лица. Боль в деснах практически постоянная и усиливается даже вне приема пищи, лимфатические узлы увели чены и болезненны при глотании и пальпации. Резко выражены явления об шей интоксикации, температура тела повышена до 39—40 °С. Следует отме тить, что в последнее время возросло количество случаев тяжелого течения язвенного гингивита без выраженного подъема температуры тела на фоне зна чительно сниженной реактивности организма.

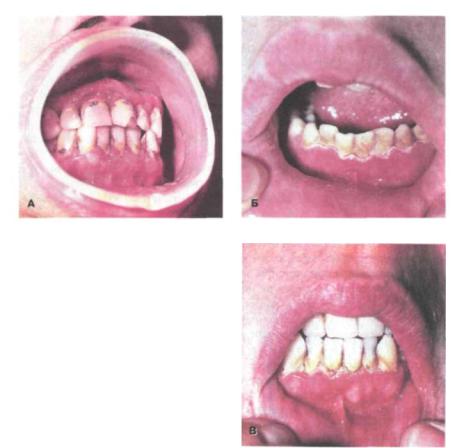

Х р о н и ч е с к и й я з в е н н ы й г и н г и в и т чаше развивается как ис ход острого процесса и характеризуется вялым течением. Больные жалуются на постоянную кровоточивость, незначительную болезненность десен и неприят ный запах изо рта. Десна застойно гиперемирована, отечна, изъязвленный край валикообразно утолщен. Вершины межзубных десневых сосочков или даже весь маргинальный край десны покрыты небольшим количеством грязно-серо го налета. Нередко в результате некроза десневых сосочков утрачивается фестончатость десневого края, межзубные промежутки открыты, зияют. При осто рожном удалении налета и некротических тканей обнажаются кровоточащие язвенные поверхности. Регионарные лимфатические узлы могут быть слегка увеличены, слабоболезненные при пальпации. Заболевание, как правило, про текает в легкой форме, реже - средней тяжести; нередко без выраженных субъ ективных ощущений и нарушения общего состояния организма (рис. 144).

При рентгенологическом исследовании отмечаются остеопороз вершин межальвеолярных перегородок и расширение периодонтальной щели у их вершин. При микроскопии налета обнаруживают большое количество сме шанной микрофлоры со значительным количеством веретенообразных пало чек и спирохет Венсана (фузоспириллярный симбиоз), грибов (дрожжеподобные и актиномицеты) и других микроорганизмов. В мазках-отпечатках боль шое количество разрушенных нейтрофильных гранулоиитов, фагоцитарная активность которых соответствует реактивности организма и степени тяжести заболевания. При обострении заболевания в крови отмечается умеренный лей коцитоз, тенденция к сдвигу лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ.

160

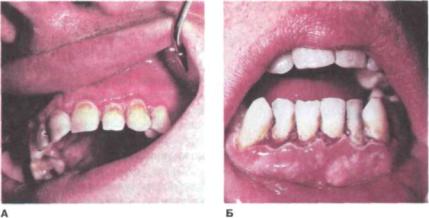

Рис. 144. Хронический язвенный гингивит:

А — легкая степень; Б — средняя степень

Патоморфологически в поверхностных слоях некротизированной ткани десны — обилие разнообразной микрофлоры: кокки, палочки, фузобактерии, спирохеты. В эпителии явления акантоза, часто с очаговой его атрофией. Суб эпителиально и глубже расположенные слои инфильтрированы сегментоядерными лейкоцитами, увеличено количество тучных клеток, находящихся в состоянии дегрануляиии. Соединительная ткань в состоянии дезорганиза ции, коллагеновые волокна в инфильтратах разрушены; сосуды расширены, периваскулярная ткань отечна (рис. 145).

Резко повышена активность ферментов протеолиза, снижено содержание ингибиторов, лизоиима, угнетены все показатели иммунологического статуса. Патологоморфологически язвенный гингивит представляет картину тяжелого острого воспаления с резко выраженной лейкоцитарной инфильтрацией, зна чительными изменениями кровеносных и лимфатических сосудов, с явления ми застоя и повышенной проницаемости.

Дифферепцисыышя диагностика язвенного гингивита, особенно тяжелой степени, должна проводиться с заболеваниями крови, аллергическими пора жениями. Точный диагноз устанавливают на основании развернутого анализа крови, данных аллергологических проб. В тяжелых случаях необходима кон сультация гематолога, терапевта, аллерголога, других специалистов.

Лечение язвенного гингивита состоит из нескольких этапов. Вначале вы являют и устраняют общие повреждающие факторы и тщательно удаля ют местные раздражители. Их удаление, особенно зубных отложений (зуб ного камня), необходимо проводить очень осторожно во избежание до полнительной травмы тканей десны. Обязательно применение обезболи вающих препаратов (анестетиков, мефенамина натриевой соли и др.) для полноценного проведения этих манипуляций. Избирательно нужно подходить к удалению корней на этом этапе лечения, поскольку может

11 „ |

161 |

Для стимуляции образования эпителия на этом этапе лечение дополняется кератопластическими средствами — витамин А, масло шиповника, облепиховое масло, каротолин, анилиновые красители и др.

Кроме того, медикаментозное лечение дополняется физическими метода ми воздействия. Их назначают дифференцировано в зависимости от фазы воспалительного процесса. В начальных стадиях воспаления показаны аэро зольные ингаляции, токи УВЧ, местная гипотермия, лазерное излучение; в более поздних — их дополняют электрофорезом, гидротерапевтическими процедурами и т.п.

Общее лечение зависит от степени тяжести заболевания: менее объемное — при легкой и довольно значительное - при тяжелой степени язвенного гинги вита. Назначают гипосенсибилизируюшую (антигистаминные препараты, производные салициловой кислоты, аскорбиновая кислота) и антибактериаль ную терапию (антибиотики, сульфаниламидные препараты с учетом чувстви тельности микрофлоры). Хорошие результаты дает лечение метронидазолом (трихопол, флагил) и другими противопротозойными препаратами. В тяжелых случаях применяют дезинтоксикационные средства, при необходимости — стимулирующие препараты (лизоиим, продигиозан, иммуностимуляторы).

Принципы лечения хронического воспаления в целом такие же и заключа ются в устранении этиологических факторов, активном использовании проти вовоспалительных и антибактериальных препаратов, физических методов, направленных на нормализацию микроииркуляции, улучшение трофики и репаративных способностей тканей десны. Из физических методов показаны различные тепловые процедуры, электролечение, бальнео- и ультразвуковая терапия и др. Общее лечение назначают по показаниям в зависимости от состояния больного.

Гангренозный гингивит. Вариант язвенного гингивита, который характери зуется некрозом и гангренозным распадом. Встречается исключительно редко при тяжелом общем состоянии больных, когда создаются условия для развития анаэробной микрофлоры — фузоспириллярного симбиоза и Вас. perfringens.

Заболевание отличается быстрым развитием патологического процесса, распространенностью поражения, нарастанием некроза и гангренозного рас пада, выраженной интоксикацией. Появлению некротической и гангренозной стадии заболевания предшествуют катаральные изменения десен. Эта стадия короткая, катаральные явления быстро сменяются некрозом, фактически одновременно наступает гангренозный распад.

Характерно, что развитие некроза и распада ткани происходит на фоне незначительной воспалительной реакции окружающих тканей. Присущие яз венно-некротическому процессу воспалительный инфильтрат, выраженная демаркационная линия с гиперемией окружающей слизистой оболочки у таких больных отсутствуют. Пораженная ткань серо-грязного, темно-корич невого цвета. Появляется специфический гнилостный запах изо рта. Регио нарные лимфатические узлы увеличены, мягкие, резко болезненны при паль пации. Саливация в первые дни усиливается, но по мере нарастания общих и местных явлений уменьшается (рис. 146).

|

Обшиє реакции организма — не |

|||

|

домогание, головная боль, слабость, |

|||

|

нарушения аппетита и другие четко |

|||

|

выражены и их тяжесть быстро нарас |

|||

|

тает. Больные обычно адинамичны, |

|||

|

ареактивны, температурная |

реакция |

||

|

обычно незначительная - субфеб- |

|||

|

рильная повышается до 38 °С. |

|||

|

Гангренозный |

процесс |

быстро |

|

|

распространяется вдоль зубного ряда |

|||

|

и в глубину тканей пародонта с даль |

|||

|

нейшим |

развитием поражения его |

||

|

тканей. В таком случае вследствие |

|||

|

распада |

тканей |

оголяются |

шейки |

Рис. 146. Гангренозный гингивит |

и К 0 Р Н И |

3 >' б о в ' |

обнажается |

кость. |

|

Возможно образование секвестров |

|||

в альвеолярном отростке в результате некроза костной ткани. Зубы становятся подвижными и при значительной потере альвеолярной кости выпадают. В дальнейшем процесс может распространиться на другие участки слизистой оболочки полости рта (щеки, язык, нёбо), и даже на мышечную ткань и кожу.

Лечение гангренозного гингивита проводится по принципу язвенного пора жения десен. Более часто и широко назначают общее лечение: антибиотики широкого спектра действия с учетом чувствительности к ним микрофлоры; дезинтоксикаиионную терапию (гемодез, глюкоза, переливание крови), вита минотерапию (аскорбиновая кислота, витамины группы В, витамины А, Е и др.). При необходимости применяют противогангренозные сыворотки.

Гипертрофический гингивит. Это хронический воспалительный процесс десны, сопровождающийся пролиферативными явлениями с разрастанием волокнистых элементов собственной пластинки слизистой оболочки. Патоло гический процесс обычно развивается очень медленно, в клиническом тече нии возможны обострения и ремиссии.

По клинико-морфологическим изменениям обычно различают две формы заболевания. Их называют по-разному: воспалительная и фиброзная, отечная и фиброзная, гранулирующая и фиброзная (И.О.Новик, 1968). Последнее название, по нашему мнению, наиболее полно отражает клинико-морфологи- ческую сущность заболевания.

В развитии заболевания участвуют разные местные раздражающие факто ры полости рта — механические, химические, термические и др. Важное мес то в этиологии занимают общие нарушения некоторых систем организма, в первую очередь эндокринной. Среди них нужно отметить нарушения функ ции половых, щитовидной, поджелудочной желез, гипофиза и некоторых дру гих. Гипертрофический гингивит часто проявляется в периоды полового со зревания и у женщин при беременности; может возникнуть на фоне гиповитаминозов, нарушений некоторых видов обмена, в частности углеводного. Несомненно влияние на его возникновение медикаментозных препаратов

164

типа дифенилгидантоина, дифени- |

|

|

на; в механизме развития гипертро |

|

|

фического гидантоинового гингиви |

|

|

та придают большое значение сен |

|

|

сибилизации. |

|

|

По интенсивности продуктивного |

|

|

процесса различают 3 степени гипер |

|

|

трофии десны. |

|

|

I степень характеризуется из |

|

|

быточным ростом края десны, дес- |

|

|

невых сосочков, которые |

утолще |

|

ны в виде валика на всем протя |

|

|

жении зоны поражения и увеличены |

|

|

на 1/3 высоты коронки зуба, фор |

|

|

ма их изменена (округлые, оваль |

|

|

ные, чаше неправильной |

формы). |

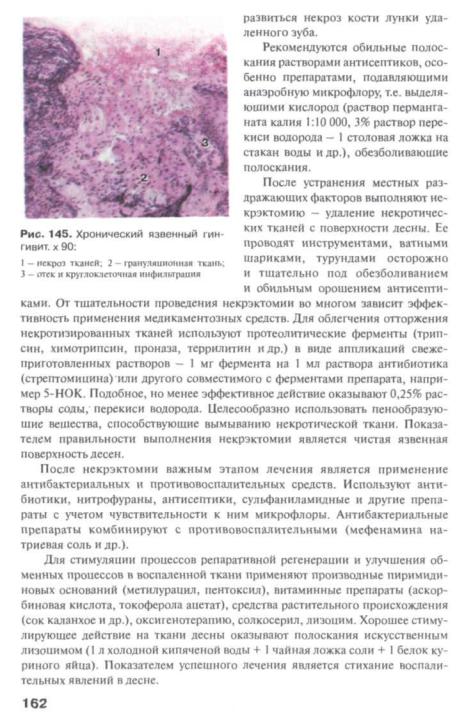

Рис.147. Гипертрофический гингивит, |

Гипертрофия более выражена у ос- |

гранулирующая форма, I степень |

|

нования сосочков (рис. 147, 148, А). |

|

|

IIстепень определяется прогрессированием гипертрофии десневого края

идесневых сосочков. Десневой край приподнят в виде валика, покрывающего нижнюю часть коронки зубов. Форма сосочков изменена, разрастание дости гает 1/2 высоты коронки зубов (рис. 148, Б).

IIIстепень отличается резко выраженной гиперплазией десневого края, дес невых сосочков. Увеличенная в объеме десна покрывает более 2/3 высоты коро нок зубов, нередко достигая режущего края или поверхности смыкания зубов. Разросшиеся сосочки зачастую покрыты множественными мелкими и крупны ми кровоточащими грануляциями (рис. 148, В).

Гипертрофический гингивит преимущественно локализуется в области фронтального участка верхней и нижней челюсти. Чаше поражается десна на верхней челюсти, обычно вестибулярные ее отделы.

Превалирует г р а н у л и р у ю щ а я ф о р м а гипертрофического гинги вита. Больные жалуются на разрастание десен, неприятный запах изо рта, зуд, кровоточивость и болезненность, усиливающиеся при приеме пиши и значи тельно нарушающие акт жевания.

Для этой формы гингивита характерны гиперплазия десневых сосочков с резко выраженным цианозом, пастозность, рыхлость тканей, болезненность при пальпации, усиленная кровоточивость; десневые сосочки покрыты грану ляциями. Десневой край утолщен, альвеолярная десна на всем протяжении находится в состоянии хронического катарального воспаления. Форма десне вых сосочков изменена, нередко вследствие гиперплазии и усиленного разрас тания грануляций десна приобретает обезображенный вид. Рельеф десневого края нарушен.

В результате выраженного отека ткани и гиперплазии образуются различ ной глубины десневые карманы с серозным или серозно-гнойным экссудатом, но зубодесневое соединение не нарушено.

165

|

На |

зубах отмечается обильное |

|||||

|

отложение |

налета, иногда зубного |

|||||

|

камня. Нередко зубной камень рас |

||||||

|

полагается на вестибулярной поверх |

||||||

|

ности |

коронки |

под |

воспаленной |

|||

|

гипертрофированной десной в виде |

||||||

|

мелких зерен, глыбок либо узких по |

||||||

|

лосок темно-коричневого или желто- |

||||||

|

коричневого цвета. При длительном |

||||||

|

течении |

заболевания |

может выяв |

||||

|

ляться остеопороз, рентгенологичес |

||||||

|

ки определяется |

образование узур |

|||||

|

в кортикальном слое межальвеоляр |

||||||

|

ных перегородок. |

|

|

||||

|

Некоторым своеобразием течения |

||||||

Рис. 148. Гипертрофический генера |

отличается гипертрофический гинги |

||||||

вит, |

возникающий |

у подростков |

|||||

лизованный гингивит, гранулирующая |

|||||||

форма: |

в период полового созревания и по |

||||||

А — I степень; Б — II степень; В — III степень |

лучивший |

название |

ювенильного, |

||||

юношеского. Патологический про цесс обычно диффузный (генерализованный), десна поражается как на верх ней, так и на нижней челюсти. Гипертрофия сосочков чаще I—II степени, пре имущественно выражена во фронтальном участке. Одна из особенностей это го вида гингивита — склонность к частому обострению, сравнительно быстрому прогрессированию и более сильной гипертрофии десневых сосоч ков. При обострившемся течении гранулирующей формы появляются выра женные признаки наслоения экссудативного компонента воспаления: усилен ная гиперемия десны, болезненность при пальпации, кровоточивость. На вер шинах гипертрофированных сосочков обнаруживают различные по форме и величине множественные грануляции, последние нередко эрозируются или

166

А |

Б |

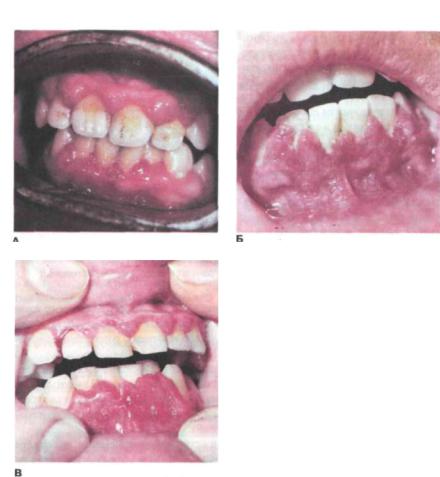

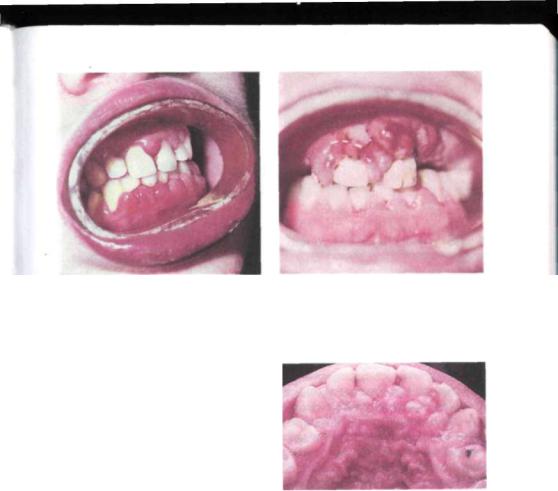

Рис. 149. Гипертрофический генерализованный гингивит, гранулирующая форма,

ІІ-ІІІ степень:

А - в пубертатный период; Б - под влиянием дифениловых препаратов (гидантоиноный гингивит)

изъязвляются. Особенно тяжело про текает гингивит у подростков, у кото рых процесс полового созревания протекает на фоне эндокринных, нервных либо обшесоматических за болеваний (рис.149).

Ф и б р о з н а я ф о р м а проте кает доброкачественно. Больные не предъявляют жалоб (при незначи тельной гипертрофии десны) или жа луются на необычные вид и форму десны. Заболевание протекает мед-

ленно, иногда пролиферативным процессам предшествует катаральное воспаление. Гипертрофированная десна

имеет вид утолщенного в основании валика, сосочки округлой формы, гипер трофированные, резко выступают в вестибулярном направлении, что обуслов ливает деформацию рельефа десны. Нередко десна покрывает всю вестибуляр ную поверхность зубной дуги, в таких случаях гиперплазируется основание десны, а сосочки и край изменяются меньше.

Десневые сосочки бледно-розового цвета или даже бледнее здоровых уча стков десны, плотно прилежат к зубу, хотя увеличены в размере и деформиро ваны, не кровоточат. Глубина десневых карманов зависит от степени гипертро фии десны, выделений обычно из них нет. При гипертрофии десен II или III степени, особенно при диффузном распространении процесса, характерно их значительное разрастание, одинаково выраженное как с вестибулярной, так

167

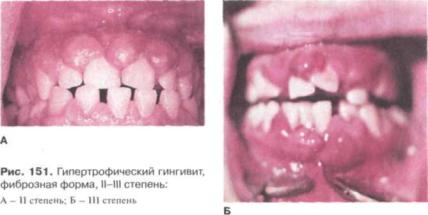

и с язычной поверхности. Гипертрофированные участки десны при пальпации плотные и обычно безболезненные, кровоточивость либо отсутствует, либо не значительная. В зависимости от выраженности различают I, II и Ш степень ги пертрофии десневых сосочков (рис. 150, 151).

Дифференциальная диагностика гипертрофического гингивита проводится с симптоматическим гингивитом при генерализованном пародонтите. При последнем гипертрофия десны сопровождается образованием пародонтальных карманов, развитием травматической окклюзии и прогрессирующей атро фии альвеолярной кости. Фиброзную форму следует отличать от фиброматоза десен, который является опухолеподобным процессом и характери зуется диффузным утолщением не только десневых сосочков, но и альвео лярной десны.

Патоморфологические изменения. При гранулирующей форме эпителиаль ный слой утолщен. Отмечается паракератоз в поверхностных слоях клеток, вакуолизация клеток шиповатого слоя. Характерна пролиферация эпителия в подлежащую соединительную ткань. При обострении заболевания в эпите лии появляется перииеллюлярный отек, особенно выраженный в области десневой борозды. В собственной пластинке слизистой оболочки обнаруживают разрастание волокнистых структур, огрубение коллагеновых волокон. Воспа лительные изменения проявляются наличием крупноочаговой или диффузной инфильтрации лимфоцитами, при обострении процесса — лейкоцитами. Про исходит образование и разрастание грануляционной ткани. В сосудах выявля ют набухание и пролиферацию эндотелия, сужение просвета (рис. 152).

Фиброзная форма характеризуется истончением эпителиального покрова, нарушением процесса ороговения. В соединительной ткани обнаруживают пучки плотных коллагеновых волокон. Вокруг сосудов появляются мелкооча говые инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, плазмоцитов, тканевых базофилов; стенки кровеносных сосудов утолщены.

Лечение гипертрофического гингивита проводится в зависимости от его фор мы и степени гипертрофии десны. Перед началом медикаментозного лечения

168