Ocherki_klinicheskoy_biokhimii

.pdf

1

ОЧЕРКИ

КЛИНИЧЕСКОЙ

БИОХИМИИ

2 – е издание

Чиж Григорий Алексеевич

2

Предисловие. Немного слов от автора

У большинства студентов биохимия ассоциируется с бессонными ночами,

бесконечной зубрёжкой и тоннами бессвязной информации. Множество фактов и формул, которые сложноуместитьв однойголове ина листах тетрадок. Сколько слёз иной раз проливают девочки – перфекционистки, мамины отличницы,

готовясь к очередному зачёту. Ну а экзамен и подавно не вызывает положительных эмоций, даже уэкзаменаторов. Нотем неменее,экзаменсдаётся

(не с первой попытки, так с третьей – пятой), а предмет благополучно забывается. На старших курсах медицинского университета, а у кого – то лишь во времена активной врачебной практики, приходит понимание важности базовых предметов. И весьма справедливо, ведь они могут подсказать ответ на самые сложные вопросы и найти выход в различных клинических ситуациях, не говоря уже о том, что чрезвычайно сложно изучать клинические дисциплины без фундаментальной теоретической подготовки. Биохимия не исключение. Да и что там клинические ситуации со множеством переменных! Банально интерпретировать результаты биохимического анализа крови невозможно без понимания основ биохимии. Без понимания того, «откуда что берётся». А как достичь правильного диагноза, если не иметь адекватного видения всей картины?

На старших курсах медицинского университета я принял решения осуществить

«ревизию» своих знаний по биохимии. И, к своему удивлению, я обнаружил, что биохимия пролегает тесной нитью через все дисциплины, которые следуют за ней по учебному плану и что исчерпать эту науку невозможно, ведь всегда найдётся то, что ты не знаешь. Понимание биохимии делает восприятие клинических (даи многих фундаментальных дисциплин) более полным и полноценным. Находясь на финале своего обучения в университете, я с уверенностью могу сказать: без биохимии невозможно адекватное восприятие клинических дисциплин и формирование клинического мышления. Но со мной могут не согласиться. К

сожалению, на втором курсе (а кому – то это не даётся и к концу обучения)

сложно оценить в полной мере значение этой науки. Многие не могутпроложить

3

мостик от теоретической биохимии к клинической практике, не понимают, зачем им заучивать эти бесконечные формулы и метаболические пути. И я хочу показать, зачем.

Цель данного пособия – помочь проложить тебе мостик от теории, от бесконечных формул, к клинической практике. При освещении базовых вещей различных разделов биохимии, продемонстрировано их клиническое значение и показано, как и где могут пригодиться те или иные знания этой сложной науки.

Полезно это будет для всех: как тем, кто только приступает к изучению биохимии, так и тем, кто уже давно сдал и забыл, что это такое, хотя обращаться я буду преимущественно к студентам. Объяснение будут подкреплены иллюстрациями. Не буду скрывать, что иллюстрации взяты из

интернета, простопотому,чтотамихлегконайти. Яне пытаюсьприсвоить их себе. По возможности, я буду указывать источник той или иной иллюстрации,не претендуянаоригинальностьистараясьненарушатьничьих

авторских прав. Для меня важнее донести материал доходчиво, а не претендовать на чужие картинки.

И последнее. Я верю, что только постоянно совершенствуя свои знания и давая им критическую оценку, возвращаясь к ранее пройденному материалу, можно двигаться вперёд и держатся на плаву в нашей непростой профессии. Я буду очень рад, если смогу помочь своему коллеге вспомнить давно забытое и узнать то, что однажды спасёт жизнь его пациенту, а его самого – от непростительных ошибок. Медицина их не прощает…

Чиж Григорий Алексеевич

4

Содержание:

Часть I. Теоретические и клинические аспекты процессов, лежащих в основе роста клеток

Глава 1. Метаболизмазотистыхоснований

1.1.Образование пуринов…………………………………………………………..11

1.2. Распадпуриновидальнейшаясудьбаодинокихазотистыхоснований |

.........15 |

|

1.3. |

Синтез пиримидинов........................................................................................ |

16 |

1.4. |

Распад пиримидинов........................................................................................ |

19 |

1.5. Биологическое значение нуклеотидов в клетках…....................................... |

21 |

|

Глава 2. Биосинтез макромолекул |

|

|

2.1. |

Структура ДНК.............................................................................................. |

27 |

2.2. Метаболизм ДНК. Репликация..................................................................... |

31 |

|

2.3. Синтез РНК и полипептидов............................................................................ |

37 |

|

2.4. Клинические аспекты биосинтеза макромолекул........................................... |

45 |

|

2.5. Клеточный цикл и роль структурныхнарушений ДНК в онкогенезе............... |

50 |

|

2.6. Биохимические аспекты цитостатической терапии, направленной на угнетение |

||

метаболизма ДНК....................................................................................................... |

55 |

|

Часть II. Биоэнергетика клетки |

|

|

Глава 3. Катаболизми биоэнергетика |

|

|

3.1.Судьба углеводов в суровом организме. Вглавныхролях– глюкоза............... |

58 |

|

3.2. Пути превращения глюкозы в клетке ...................................................... |

64 |

|

3.3.Гликолиз............................................................................................................... |

66 |

|

3.4 Промежуточный этап получения энергии........................................................ |

69 |

|

3.5. Цикл трикарбоновыхкислот............................................................................... |

70 |

|

5

Глава 4. Катаболизм липидов |

|

||

4.1. Внешний обмен липидов .................................................................................... |

74 |

||

4.2. Путешествие липидов - от кишки до клеток .................................................... |

76 |

||

4.3 |

Распад |

триацилглицеридов ............................................................................. |

77 |

4.4. В – окисление жирных кислот................................................................ |

80 |

||

Глава5.Окислительноефосфорилированиеиэлектрон– транспортнаяцепь........ |

82 |

||

Часть III. Биохимическая природа распространённых заболеваний |

|

||

Глава 6. Нарушения обмена пуринов и пиримидинов |

|

||

6.1.Подагра |

................................................................................................................. |

86 |

|

6.2.Уратная .......................................................................................... |

нефропатия |

88 |

|

6.3. Синдром ................................................................................Леша – Нихана |

89 |

||

6.4. |

Синдром ................................................................................лизиса опухоли |

90 |

|

6.5.Тяжёлый ...................................................комбинированный иммунодефицит |

91 |

||

6.6. Оротовая ..............................................................................................ацидурия |

94 |

||

Глава 7. Сахарный диабет как нарушение всех видов обмена веществ |

|

||

7. 1. Сахарный ...............................................................................................диабет |

97. |

||

7.2. Некоторые ....................аспекты лекарственной терапии сахарного диабета |

110 |

||

Глава 8. Биохимические изменения при употреблении алкоголя |

|

||

8.1. Угнетение гликолиза как основа нарушения метаболизма глюкозы и жирных кислот при употреблении этилового спирта………………………………………112

8.2 Лабораторные изменения при злоупотреблении алкоголем………………....114

8.3. Клинические последствия злоупотребления алкоголем…………………….120

Глава 9. Некоторые частые наследственные нарушения обмена углеводов

9.1.Гликогенозы……………………………………………………………………..124

6

9.2.Фруктоземия…………………………………………………………………..131

9.3.Галактоземия…………………………………………………………………..136

Глава 10. Клинические аспекты азотистого метаболизма |

|

10.1.Остаточный азот............................................................................................... |

141 |

10.2. Клиническое значение остаточного азота. СКФ................................... |

149 |

10.3.Метаболические последствия хронической почечной недостаточности..... |

151 |

10.4.КФК как маркер поражения мышечной ткани................................................ |

152 |

Глава 11. Наиболее значимые энзимопатии в рамках азотистого метаболизма

11.1Нарушение обмена мочевины…………………………………………………..155

11.2Тирозинемия……………………………………………………………………...160

11.3.Нарушение обмена аминокислот с разветвлённой цепью…………………….165

11.4Нарушение обмена метионина…………………………………………………..169

11.5.Фенилкетонурия………………………………………………………………….172

11.6.Клинические аспекты обмена триптофана…………………………………….176

11.7. Памятка о том, как не прошляпить врождённые нарушения азотистого обмена...

…………………………………………………………………………………………..180

Глава 12. Немного о кислотно – щелочной равновесии

12.1.Лирическое вступление…………………………………………………………182

12.2.Метаболические и клинические аспекты ацидоза…………………………….187

12.3.Специфические типы метаболического ацидоза………………………………188

12.4.Респираторный ацидоз…………………………………………………………...194 12. 5. Метаболические и клинические аспекты негазового алкалоза……………….196

12.6.Респираторный алкалоз…………………………………………………………...202

7

12.7. Лирическое заключение……………………………………………………… 207

Глава 13. Клинические аспекты пигментного обмена |

|

|

13.1. Метаболизм гема и егоклиническое значение............................................. |

208 |

|

13.2. Порфирии…................................................................................................... |

210 |

|

13.3. Распад гема.................................................................................................. |

215 |

|

13.4 Желтухи…...................................................................................................... |

218 |

|

Глава 14. Белки плазмы крови |

|

|

14.1. Альбумины….. .................................................................................................223 |

||

14.2 Белки острой фазы… ........................................................................................ |

225 |

|

Глава 15. Клинические аспекты обмена липидов |

|

|

15.1 |

Липопротеидыплазмыкрови… .......................................................................... |

238 |

15.2 |

Роль холестерола как необходимого фактора для существования и как фактор |

|

|

развития сердечно – сосудистых заболеваний .................................................. |

243 |

15.3 |

Атеросклероз....................................................................................................... |

246 |

15.4 |

Осложнения атеросклероза. Биохимическиеаспектынекроза......................... |

248 |

Глава 16. Биохимия соединительной ткани. Дисплазия и иные нарушения

16.1.Биохимическая характеристика соединительной ткани…………………….253

16.2.Коллагенопатии………………………………………………………………...269

16.3.Фибриллинопатии. Синдром Марфана……………………………………….274

16.4.Белки клеточной адгезии и их значение при патологии ……………………278

16.5.Самые яркие эпизоды из жизни интегринов………………………………….286

16.6.Мукополисахаридозы…………………………………………………………..290

Вместе заключения…………………………………………………………………...296

Библиографический список………………………………………………………….298

8

Предисловие ко второму изданию

Система медицинского образования в России не совершенна, хотя и не могу сказать, что всё очень плохо. Могу сказать, что здесь, как и многие вещи в нашей стране, зависят от нас самих. Но есть вещи, которые меня в тенденции преподавания в наших университетах коробят и вызывают недоумение.

Например, почему на фундаментальных дисциплинах так мало уделяется внимания клиническому значению изучаемых нами тем, фактов, циклов и прочего академического конгломерата информации? Как может изучаемый материал вызывать интерес, если нет понимания его значения для будущей работы? И

почему предмет преподаётся в отрыве от остальных дисциплин и от реальной клинической практики?

Я попытался решить эту проблему и написал учебное пособие для студентов самых разных курсов, где попытался дать им то, чего не хватало мне в период изучения биохимии: освещения биохимии через призму клинической практики и в связи с другими учебными дисциплинами.

Впособии отражён опыт литературного поиска интересующей информации и ответов на мои бесконечные вопросы, а также опыт почти 4 –х летнего преподавания студентам младших курсов факультативов по биохимии. В

некоторых главах мне пришлось углубляться в другие дисциплины, в частности, в

физиологию и это было неизбежно: фундаментальные дисциплины очень тесно переплетаются между собой и только в совокупности могут сформировать целостное представление о том, что же представляет собой человеческий организм.

Вэтом издании освещены далеко не все интересные разделы, некоторые идеи пока что остались не реализованными. Но я доволен тем, что уже получилось. И если книга получит должное одобрение читателей (и определённую долю адекватных критических замечаний), то с этим она получит вторую жизнь.

9

Часть I. Теоретические и клинические аспекты процессов,

лежащих в основе роста клеток

Глава 1. Метаболизм азотистых оснований

В этой главе я попробую тебе объяснить, как из аминокислот и глюкозы получается материал, кодирующий твою биологическую сущность – нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Это понадобится тебе для понимания очень важных вещей. Например, как одна мутация в метаболизме нуклеотидов способна подарить ребёнку тяжелейший иммунодефицит, или сделать из него глубокого инвалида. Почему не живут долго и счастливо многие из тех, кто злоупотребляет вином и красным мясом, шоколадом и прочими радостями. Почему иногда умирают (во всяком случае, часто умирали раньше) при проведении противоопухолевой химиотерапии. В главе, посвящённой нарушению метаболизма азотистых оснований ты узнаешь и о редких заболеваниях, о которых забывают

90 % врачей, принимая их за другие, более известные и очевидные заболевания. Но для начала надо постичь базу. И ты угадал, сегодня у нас обмен нуклеотидов.

Сегодня ты узнаешь о них многое, но далеко не всё.

Определение.

Договоримся о терминологии.

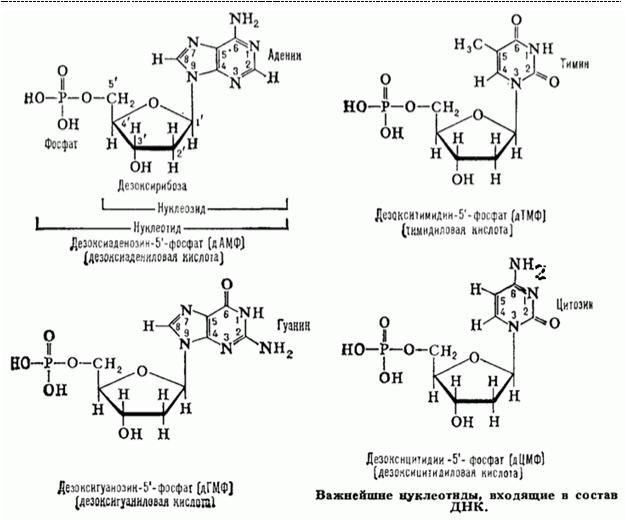

Нуклеотидом мы будем называть соединение, представляющее собой совокупность трёх частей:

-азотистое основание (аденин, гуанин, цитизин, урацил, тимин);

-5 – углеродный сахар рибоза (дезоксирибоза)

-остатки фосфорной кислоты (от одного до трёх).

Убери фосфат – получишь нуклеозид. Убери рибозу и получишь азотистое основание – пуриновое или пиримидиновое «кольцо». Эта терминология необходима для понимания названий целого ряда ферментов, которыми я буду сегодня насиловать твой мозг. А пока взгляни на картинку ниже, для наглядности.

10

(взято с Википедии)

Как я уже намекнул, азотистых оснований много в вкусной, но не всегда здоровой пище: бекон, красное мясо, ветчина, фасоль, спаржа, сыр, яйца, пиво,

грибы и так далее. Бьюсь об заклад, что - то в твоём рационе из этого, хотьиногда,

да присутствует (если ты на стипендии. Если нет – работай над этим)

Попадая в твой ЖКТ, в 12 –перстную кишку нуклеиновые кислоты,содержащиеся впище, расщепляются рибонуклеазами, нуклеотидазами и прочими ферментамииз поджелудочной железы (кстати, береги её). Продукты расщепления в виде нуклеотидов и нуклеозидов (иногда и вовсе азотистых оснований) попадают в энтероциты (клетки слизистой оболочки тонкой кишки). В энтероцитах есть один наш с тобою друг, к которому мы не раз ещё вернёмся. Его зовут ксантиноксидаза,

который переводит пурины (аденин, гуанин) в мочевую кислоту. Та может