- •Анатомия и физиология червеобразного отростка.

- •Патологоанатомические формы острого аппендицита. Классификация.

- •Пути распространения инфекции при остром аппендиците и виды осложнений.

- •Хирургическое лечение несложных форм острого аппендицита.

- •Аппендикулярный инфильтрат. Клиника, диагностика, лечебная тактика.

- •Хронический аппендицит: классификация, клиника, диагностика, лечение, показания.

- •Пути снижения осложнений и летальности при остром аппендиците. Подготовка больных к операции и послеоперационное ведение при остром аппендиците.

- •Определение понятия грыжи. Классификация грыж (по происхождению, по течению, по локализации, по осложнениям и др.).

- •Этиология, патогенез и профилактика грыж.

- •Составные части грыжи (анатомические элементы). Отличие грыж от эвентрации и выпадения.

- •Общие симптомы грыж. Диагностика. Показания и противопоказания к операции.

- •Подготовка больных к операции грыжесечения и ведение послеоперационного периода.

- •Клиника и диагностика паховой грыжи.

- •Дифференциальная диагностика паховых грыж.

- •Методы операций при паховой грыжи (пластика по Ру, а.В. Мартынову, Жирару-Спасокукоцкому, н.И. Кукуджанову, Постемскому, Бассини, ненатяжные методы).

- •Бедренная грыжа, ее разновидности. Анатомия бедренного канала. Особенности клиники, диагностика.

- •Методы операций при бедренной грыже (Бассини, Руджи-Парлавечио).

- •Пупочные грыжи: анатомия, классификация, клиника, диагностика.

- •Показания и методы операций при пупочных грыжах (Лексера, Мейо, Сапежко). Особенности лечения у детей.

- •Послеоперационные грыжи: причины возникновения, клиника, диагностика, предоперационная подготовка, методы операций.

- •Методы герниопластики.

- •Герниопластика по Лихтенштейну (грыжесечение)

- •Грыжесечение по Бассини

- •Грыжесечение по Мейо

- •Грыжесечение по Постемскому

- •Грыжесечение по Сапежко

- •Грыжесечение по Лексеру

- •Грыжечение по Дюамелю

- •Грыжесечение по Мартынову

- •Осложнения грыжи. Причины. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.

- •Рентгенологические и эндоскопические методы исследования больных язвенной болезнью. Исследования желудочной секреции, моторики, оценка данных.

- •Клиника, диагностика и лечение неосложненной язвенной болезни.

- •Показания к оперативному лечению язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. Выбор метода операции.

- •Виды операций при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки (резекция желудка, органосохраняющие операции).

- •Клиника, диагностика, лечение симптоматических язв. (Гормональные язвы, синдром Золлингера-Эллисона, лекарственные язвы).

- •Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных с заболеванием желудка.

- •Клиника, диагностика и лечение каллезной, пенетрирующей, малигнизированной язвы.

- •Клиника, стадии, диагностика, лечение прободной язвы желудка и 12-ти перстной кишки. Атипичные перфорации. Особенности хирургической тактики при них.

- •Лечение

- •Кровоточащая язва желудка и 12-ти перстной кишки: патанатомия, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •Клинические группы гастродуоденальных кровотечений (источник кровотечения, объем кровопотери, скорость кровотечения, степень гемостаза), хирургическая тактика.

- •Синдром Маллори-Вейса: этиология, патанатомия, клинка, диагностика, лечение.

- •Пилородуоденальный стеноз язвенной этиологии: патогенез, стадии, диагностика, предоперационная подготовка, виды операций.

- •Анатомо-физиологические сведения о поджелудочной железе.

- •Строение поджелудочной железы

- •Острый панкреатит – этиология, патогенез, патанатомия.

- •Механизм развития острого панкреатита

- •Причины острого панкреатита

- •Острый панкреатит – классификация.

- •2. По фазам болезни:

- •3. По клинико-морфологическим формам:

- •Острый панкреатит – клиника, диагностика.

- •Клиника

- •Острый панкреатит – лабораторные и инструментальные методы диагностики.

- •Острый панкреатит – дифференциальная диагностика.

- •Острый панкреатит – консервативное лечение. Дифференцированный подход к лечению в зависимости от стадии развития заболевания.

- •Острый панкреатит – оперативное лечение, показания, противопоказания, виды оперативных вмешательств и их характеристика.

- •Острый панкреатит – гнойные осложнения: виды, определение, клиника, диагностика, лечение.

- •Кисты поджелудочной железы: патанатомия, классификация, клиника, диагностика, виды операций. Киста поджелудочной железы.

- •Особенности течения и лечения заболеваний поджелудочной железы у людей пожилого и старческого возраста. Острый панкреатит у пожилых людей

- •Анатомо-физиологические особенности печени и желчновыделительной системы.

- •Общие и специальные методы исследования желчных путей до и во время операции.

- •Желчнокаменная болезнь. Распространенность, этиология, патогенез. Клиника, осложнения.

- •Клинические формы течения желчнокаменной болезни.

- •Особенности клиники, диагностики и лечения желчнокаменной болезни у людей пожилого и старческого возраста.

- •Альтернативные методы лечения желчнокаменной болезни. Клиника, диагностика и лечение печеночной колики.

- •Острый холецистит. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.

- •Классификация

- •Этиология и патогенез

- •Симптомы острого холецистита

- •Диагностика острого холецистита

- •Дифференциальный диагноз

- •Показания к консервативному и хирургическому лечению острого холецистита. Лечение

- •Хронический холецистит. Клиника, диагностика, лечение. Хронический холецистит

- •Классификация

- •Симптомы хронического холецистита

- •Диагностика хронического холецистита

- •Лечение хронического холецистита

- •Виды операций при остром холецистите и желчнокаменной болезни. Методы определения конкрементов в желчных протоках во время операций. Хирургическое удаление желчного пузыря

- •Показания и виды дренажей общего желчного протока во время операции (Кера, а.В. Вишневского, Холстеда-Пиковского).

- •Водянка желчного пузыря. Клиника, диагностика и лечение.

- •Симптомы

- •Диагностика

- •Лечение

- •Эмпиема желчного пузыря. Клиника, диагностика, лечение.

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •Острый холангит. Классификация. Клиника, диагностика и лечение.

- •Холангит.

- •Механическая желтуха: причины, диагностика, энзимогепатограмма, дифференциальная диагностика, лечение, особенности подготовки к операции, виды операций.

- •Кишечная непроходимость. Определение понятия, классификация.

- •Классификация.

- •II. Общие патологические процессы;

- •Патогенез кишечной непроходимости, стадии.

- •Динамическая кишечная непроходимость: этиология, виды, клиника, диагностика, лечение.

- •Странгуляционная кишечная непроходимость: сущность, разновидности, клиника, диагностика, лечение. Виды операций, показания к резекции кишки.

- •Обтурационная кишечная непроходимость: сущность, причины, клиника, диагностика, лечение, виды операций.

- •Причины обтурационной кишечной непроходимости

- •Симптомы обтурационной кишечной непроходимости

- •Диагностика обтурационной кишечной непроходимости

- •Лечение обтурационной кишечной непроходимости

- •Инвагинация кишечника: понятие, причины, виды, клиника, диагностика.

- •Спаечная кишечная непроходимость: сущность, понятие, причины, период кишечной непроходимости, клиника, диагностика, лечение.

- •Мезентеральная кишечная непроходимость: причины, периоды, клиника, диагностика, лечение.

- •Методы исследования больных с кишечной непроходимостью. Дифференциальная диагностика динамической от механической непроходимости. Лечебно-диагностический прием при острой кишечной непроходимости.

- •Дифференциальная диагностика мезентериальной кишечной непроходимости.

- •Причины, особенности клиники, диагностика и лечение непроходимости кишечника у людей пожилого и старческого возраста.

- •Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больного с кишечной непроходимостью.

- •Перитонит – определение, этиология и патогенез, распространенность, летальность.

- •Патогенез острого перитонита

- •Классификация хирургического перитонита

- •II. По этиологическому фактору, характеру проникновения микрофлоры в брюшную полость:

- •IV. По микробиологическим особенностям.

- •VI. По характеру поражения поверхности брюшины.

- •VII. По фазам течения процесса (Симонян к.С., 1976).

- •Особенности клиники в зависимости от стадии перитонита.

- •Лабораторно – инструментальная диагностика перитонита.

- •Дифференциальная диагностика перитонита. Заболевания, сопровождающиеся псевдоабдоминальным синдромом. Перитонит Дифференциальная диагностика.

- •Исторические этапы лечения перитонита. Современные принципы комплексного лечения острого перитонита, исходы лечения.

- •Предоперационная подготовка и оперативное лечение перитонита: доступ, санация. Дренирование брюшной полости, декомпрессия кишечника, варианты завершения операции.

- •Микробиологические аспекты перитонита. Антибактериальная терапия – показания, противопоказания, схемы, способы введения.

- •Детоксикационная, противошоковая, инфузионная терапия, гбо, профилактика осложнений при перитоните.

- •Ограниченные перитониты: понятие, причины их возникновения. Клиника, диагностика, лечение подпеченочного и поддиафрагмального абсцессов.

- •Клиника, диагностика, лечение абсцесса Дугласова пространства.

- •Клиника, диагностика, лечение межкишечного абсцесса. Симптомы межкишечного абсцесса

- •Диагностика межкишечного абсцесса

- •Лечение межкишечного абсцесса

- •Гинекологический перитонит. Клиника, диагностика, лечение.

- •Послеоперационный перитонит. Клиника, диагностика, лечение.

- •Анатомия, физиология пищевода. Общая симптоматика заболеваний пищевода.

- •Ахалазия кардии. Клиника, диагностика, лечение.

- •Диагностика ахалазии кардии

- •Лечение ахалазии кардии

- •Ожоги, рубцовые стриктуры пищевода. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Хирургическое лечение, виды операции.

- •Симптомы ожога пищевода

- •Диагностика ожога пищевода

- •Лечение ожога пищевода

- •Дивертикулы пищевода. Клиника, диагностика, лечение.

- •Диагностика дивертикулов пищевода

- •Лечение дивертикула пищевода

- •Инородные тела и повреждения пищевода. Классификация, диагностика, тактика, лечение.

- •Диагностика инородного тела пищевода

- •Лечение инородного тела пищевода

- •Доброкачественные опухоли пищевода. Рак пищевода. Этиологические факторы. Классификация: формы роста рака пищевода, стадии, клиническая картина.

- •Диагностика и дифференциальная диагностика рака пищевода. Лечение рака пищевода. Виды операции радикальные и паллиативные.

- •Топографическая анатомия и физиология щитовидной железы.

- •Методы исследования больных с заболеваниями щитовидной железы (физикальные, специальные).

- •Классификация

- •Симптомы

- •Диагностика

- •Лечение

- •Хронические тиреоидиты: зоб Хашимота, зоб Риделя. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, показания к оперативному лечению.

- •Острый тиреоидит. Подострый тиреоидит де Кервена. Клиника, лечение.

- •Симптомы Острого тиреоидита:

- •Диагностика Острого тиреоидита:

- •Лечение Острого тиреоидита:

- •Рак щитовидной железы. Этиология, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

- •Классификация рака щитовидной железы

- •Виды рака щитовидной железы

- •Симптомы рака щитовидной железы

- •Диагностика рака щитовидной железы

- •Лечение рака щитовидной железы

- •Осложнения оперативных вмешательств на щитовидной железе.

- •Влияние аварии на чаэс на частоту заболеваний щитовидной железы.

- •Анатомия и физиология молочной железы.

- •Дисгормональные заболевания молочной железы. Мастопатия: диффузная, узловая и др. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение. Профилактика. Гинекомастия.

- •Доброкачественные заболевания молочной железы: аденома, фиброаденома и др. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •Злокачественные опухоли молочной железы. Рак молочной железы. Этиология, классификация, клиника, диагностика.

- •Диагностика рака молочной железы

- •Лечение рака молочной железы: хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое. Комплексное лечение. Рак молочной железы у мужчин. Профилактика рака молочной железы.

- •Профилактика рака молочной железы

- •Анатомия и физиология ободочной и прямой кишки.

- •Методы обследования ободочной и прямой кишки.

- •Причины и факторы риска развития язвенного колита

- •Классификация неспецифического язвенного колита (коды по мкб)

- •Симптомы и признаки неспецифического язвенного колита

- •Диагностика няк

- •Лечение язвенного колита

- •Хирургическое лечение при язвенном колите

- •Диета при язвенном колите

- •Осложнения заболевания

- •Дивертикулы и дивертикулез ободочной кишки. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •Болезнь Гирсшпрунга. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •Болезнь Крона. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, осложнения.

- •Острый парапроктит. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение острого парапроктита.

- •Хронический парапроктит. Этиология, классификация, диагностика. Хирургическое лечение параректальных свищей.

- •Классификация хронического геморроя:

- •Трещина анального канала. Этиология, клиника. Диагностика и лечение трещины анального канала.

- •Эпителиальный копчиковый ход. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение эпителиального копчикового хода.

- •Лечение эпителиального копчикового хода

- •Анатомо-физиологические данные о легких, плевре, средостении.

- •Специальные методы обследования больных с заболеваниями легких и плевры (бронхоскопия, бронхоспирометрия, томофлюрография, бронхография, компьютерная томография).

- •Классификация, этиология, патогенез легочных нагноений. Показания и противопоказания к хирургическому лечению, нагноение легких, виды операций.

- •Клиника, диагностика и хирургическое лечение гангрены легкого.

- •Клиника, диагностика, рентгенологические признаки абсцесса легких. Лечение абсцессов легкого в закрытом и открытом периоде, показания к операциям.

- •Стафилококковая деструкция легкого (периоды, клиника, диагностика, лечение).

- •Современные методы комплексного лечения хронических легочных нагноений, результаты лечения.

- •Острый гнойный плеврит (первичный, вторичный), причины развития, патогенез, патанатомия. Клиника, диагностика, лечение, показания к операции, виды операций.

- •Пневмоторакс: понятие, причины, разновидности, клиника, диагностика, лечение, показания к операции.

- •Медиастинит: локализация, патанатомия, экология, клиника, диагностика, лечение.

-

Исторические этапы лечения перитонита. Современные принципы комплексного лечения острого перитонита, исходы лечения.

Лечение тяжелых форм перитонита представляет собой сложную, задачу, требующую комплексного подхода.

Уже в случае местного перитонита или реактивной фазы распространенного (разлитого) перитонита лечебная программа включает мероприятия, определяемые особенностями реакции организма на воспалительный процесс и наличием сопутствующих заболеваний. Если же речь идет о перитонеальной форме абдоминального сепсиса, то лечебные мероприятия начинаются в отделении интенсивной терапии, продолжается в ходе анестезиологического обеспечения, оперативного вмешательства, а затем в послеоперационном периоде.

Задачи интенсивной терапии при абдоминальном сепсисе:

1) восстановление по объему и содержанию внутренних сред организма. При тяжелом абдоминальном (перитонеальном) сепсисе потери внутриклеточной жидкости достигает 15–18 %, что составляет предельно допустимую величину. Не ликвидировав клеточную дегидратацию, невозможно рассчитывать на коррекцию метаболических нарушений. Поэтому необходимость введения больших количеств низкоконцентрированных полионных растворов (до 100–150 мл на 1 кг массы тела) определяет в значительной мере содержание инфузионной терапии в первые сутки лечения. Вместе с тем, устранение клеточной дегидратации необходимо рационально сочетать с восполнением ОЦП, восстановлением ионно-электролитных, коллоидно-осмотических и кислотно-основных отношений.

2) устранение тканевой гипоксии. Наряду с инфузионно-трансфузионной терапией в этой связи особую роль приобретает восстановление внешнего дыхания с использованием современной аппаратуры и вспомогательных режимов вентиляции.

3) детоксикация. Управляемая гемодилюция с форсированием диуреза сочетается здесь с рациональным использованием экстракорпоральных методов детоксикации, причем наибольшая интенсивность мероприятий данной группы приходится на послеоперационный период, когда меры по устранению источников эндотоксикоза уже реализованы.

4) восстановление и поддержание пластического и энергетического потенциала. Эти мероприятия также проводятся в послеоперационном периоде. Развитие перитонита сопровождается массированным катаболизмом. Потребности организма в энергетических и пластических ресурсах резко возрастают. В среднем больные с перитонитом должны получать не менее 2500–3000 ккал в сутки. Перспективным является применение раннего энтерального зондового питания.

Центральная и важнейшая роль в комплексной лечебной программе при распространенном (разлитом) гнойном перитоните принадлежит хирургическому вмешательству.

-

Предоперационная подготовка и оперативное лечение перитонита: доступ, санация. Дренирование брюшной полости, декомпрессия кишечника, варианты завершения операции.

Предоперационная подготовка у абсолютного большинства пациентов не должна превышать 1-3 часов. При этом с учетом индивидуальных различий в зависимости от возраста больных, массы тела, наличия сопутствующих заболеваний общая схема предоперационной подготовки должна включать:

• струйное (при наличии сердечно-легочной недостаточности – капельное) внутривенное введение низкоконцентрированных полионных кристаллоидных растворов в количестве до 1000–1500 мл, желательно под контролем ЦВД;

• введение 400–500 мл коллоидных растворов для восполнения объема циркулирующей жидкости;

• внутривенное применение антибиотиков широкого спектра действия;

• коррекцию центральной и периферической гемодинамики.

Необходимость внутривенного введения антибиотиков в предоперационном периоде определяется неизбежным механическим разрушением в ходе хирургического вмешательства биологических барьеров, отграничивающих область инфекционного процесса и естественный внутрикишечный биоценоз. Поэтому операцию при перитоните следует выполнять на фоне создания в крови и тканях лечебной концентрации антибактериальных препаратов.

Всегда производится катетеризация подключичной вены. Это обеспечивает большую скорость инфузии, возможность контроля ЦВД. Целесообразна катетеризация мочевого пузыря для измерения почасового диуреза как объективного критерия эффективности инфузионной терапии. Обязательно опорожнение желудка с помощью зонда. При запущенных процессах зонд должен находиться в желудке постоянно, в течение всего предоперационного периода, во время операции и некоторое время после нее (до восстановления перистальтики желудка и кишечника).

Предоперационная подготовка начинается сразу после установления диагноза и завершается в операционной, последовательно переходя в анестезиологическое обеспечение операции. Оперативное вмешательство по поводу распространенного (разлитого) перитонита всегда выполняется под многокомпонентной общей анестезией с искусственной вентиляцией легких.

Оперативное вмешательство при распространенном (разлитом) перитоните предусматривает выполнение следующих основных задач:

• устранение или надежную изоляцию источника перитонита;

• интраоперационную санацию и рациональное дренирование брюшной полости;

• создание условий для пролонгированной санации полости брюшины в послеоперационном периоде;

• дренирование кишечника, находящегося в состоянии пареза;

• создание благоприятных условий для воздействия на основные пути резорбции и транспорта токсинов (по специальным показаниям);

• ушивание лапаротомной раны.

Наиболее рациональный доступ при распространенном перитоните — срединная лапаротомия, обеспечивающая возможность полноценной ревизии и санации всех отделов брюшной полости. Если распространённый перитонит выявлен в процессе операции, выполняемой из иного разреза, то следует перейти на срединную лапаротомию.

После вскрытия брюшины по возможности полно удаляется патологическое содержимое: гной, кровь, желчь, каловые массы и т.д. Наиболее полноценно и менее травматично это можно выполнить с помощью электроотсоса. Особое внимание обращается на места скопления экссудата: поддиафрагмальные пространства, боковые каналы, полость малого таза.

Затем производится тщательная ревизия органов брюшной полости для выявления источника перитонита. Этому этапу может предшествовать введение в область чревного ствола, корня брыжейки поперечноободочной, тонкой и сигмовидной кишек и под париетальную брюшину 150–200 мл 0,25 % раствора новокаина, чем обеспечивается снижение потребности в наркотических анальгетиках, устраняется рефлекторный сосудистый спазм, чем создаются условия для более раннего восстановления перистальтики.

Для устранения источника перитонита используется наиболее простой и быстрый способ. В реактивной фазе возможно проведение радикальных операций (резекции желудка, гемиколэктомии) так как вероятность несостоятельности анастомозов незначительна. В токсической и терминальной объем операции должен быть минимальным: аппендэктомия, ушивание перфоративного отверстия, резекция некротизированного участка ЖКТ с наложением энтеро- или колостомы, или отграничение очага от свободной брюшной полости. Все реконструктивные операции переносят на второй этап и выполняют в более благоприятных для пациента условиях. При этом необходимо соизмерять объем вмешательства с тяжестью состояния больного и не расширять операцию, стремясь во всех случаях к радикальному устранению основного заболевания, вызвавшего перитонит.

Следующий этап операции – санация брюшной полости. Необходимо обратить особое внимание на этот момент вмешательства. Неполноценность его не может быть восполнена никакими усилиями в послеоперационном периоде. Санация состоит в дополнительной ревизии после устранения источника инфекции и тщательном удалении экссудата и патологического содержимого из брюшной полости, а при распространении процесса на все ее отделы. Наилучшим методом интраоперационной санации является многократное промывание брюшной полости стерильными растворами. Используются обычно физиологический раствор, раствор хлоргексидина. Промывание снижает содержание микроорганизмов в экссудате ниже критического уровня (105 микробных тел в 1 мл), создавая благоприятные условия для ликвидации инфекции. Санацию осуществляют щадящим способом, без эвентрации кишечных петель. Подогретый до температуры 35–38° С раствор заливают в брюшную полость в таком количестве, чтобы петли кишок плавали в нем. После промывания брюшной полости раствор удаляется с помощью электроотсоса. Промывание производится до «чистой воды». Твердые частички пищевых масс, кала, пленки фибрина и т.д. осторожно удаляют пинцетом или смоченным в растворе новокаина тупфером. Плотно фиксированные отложения фибрина не удаляют из-за опасности десерозирования. Для санации брюшной полости обычно используется от 4 до 8 л раствора.

Затем решается вопрос о дренировании тонкой кишки. Оно показано при выраженных признаках паралитической непроходимости кишечника. Выявление во время операций резко растянутых содержимым петель тонкой кишки, с дряблыми синюшными стенками, покрытыми фибрином, с темными пятнами субсерозных кровоизлияний следует считать основанием для дренирования кишечной трубки.

Декомпрессия тонкой кишки вполне эффективно может быть осуществлена путем назогастроэнтерального дренирования зондом Мюллера-Эботта. При этом особую важность представляет опорожнение и пролонгированное дренирование начального отдела тощей кишки (50–70 см от связки Трейтца), где содержимое представляет наибольшую угрозу развития эндотоксикоза. Важно убедиться в полноценном дренировании собственно желудка. Дренаж удерживается в тощей кишке 3–4 суток и удаляется после прекращения поступления через него кишечного содержимого (с обязательным контролем проходимости зонда!) и появления кишечных шумов при аускультации. В послеоперационном периоде проводится зондовая коррекция энтеральной среды, включающая декомпрессию, кишечный лаваж, энтеросорбцию и раннее энтеральное питание. Это снижает проницаемость кишечного барьера для микрофлоры и токсинов, приводит к раннему восстановлению функциональной активности ЖКТ. Толстую кишку при необходимости дренируют через заднепроходное отверстие. В том случае, если дренирование кишечной трубки сопряжено с рассечением сращений, обусловленных перенесенными ранее операциями, тонкая кишка дренируется на всем протяжении, а зонд сохраняется в течение 7–8 суток. Только при этом условии он может выполнить каркасную функцию и устранить опасность развития спаечной кишечной непроходимости в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде.

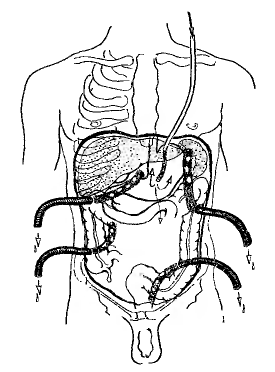

Заключительный этап хирургического вмешательства — рациональное дренирование брюшной полости (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема дренирования брюшной полости при разлитом перитоните

Задача по созданию условий для полноценной санации брюшной полости в послеоперационном периоде решается разными путями в зависимости от конкретных условий. Эффективным методом послеоперационной санации брюшной полости является орошение её раствором антисептиков (широко применявшиеся ранее растворы с антибиотиками, как показали метаисследования, не имеют никаких преимуществ перед обычными антисептиками, но в то же время способствуют развитию антибиотикорезистентности!). С этой целью через проколы в правом и левом подреберьях в поперечном направлении вводится дренажная трубка диаметром 3–4 мм с множественными перфорационными отверстиями на протяжении той её части, которая находится в брюшной полости. Оба выведенных конца трубки служат для капельного (лучше) или фракционного (хуже) введения в брюшную полость раствора. При необходимости ниже уровня первой трубки отступя 10–15 см вводится аналогичным образом другая.

С целью удаления скопившейся жидкости в полость малого таза через разрез в паховой области слева или справа вводится дренажная двухпросветная трубка, обеспечивающая возможность активной аспирации с введением промывной жидкости через ниппельный канал. Больного укладывают горизонтально и приподнимают головной конец кровати. При необходимости дополнительного дренирования боковых каналов брюшины оно осуществляется также двухпросветными трубками через дополнительные проколы брюшной стенки. Попытки осуществления послеоперационной санации брюшной полости через несколько ниппельных дренажей, введенных в различные отделы между кишечными петлями или в боковые каналы брюшины, оказались малоэффективными. Через несколько часов вокруг таких микродренажей образуются небольшие замкнутые полости, которыми и ограничивается контакт растворов с брюшиной.

Завершается первичная операция при распространенном перитоните и полноценно выполненной санации брюшной полости ушиванием раны брюшной стенки. При наличии выраженного кишечного пареза или выраженных признаков воспаления висцеральной и париетальной брюшины осуществляется ушивание только кожи с подкожной клетчаткой. Это, во-первых, предотвращает вредные последствия повышения внутрибрюшного давления в первые дни после операции, а во-вторых, обеспечивает возможность выполнения повторной программируемой санации брюшной полости через сутки–двое в случае неудовлетворенности хирурга санирующими мероприятиями в ходе первой операции. Иногда с этой целью на брюшную стенку накладывают провизорные швы или фиксируют на ней замыкающее устройство с «молнией», что не совсем точно обозначается как наложение «лапаростомы».

Истинная лапаростома, когда брюшная стенка не ушивается, а кишечные петли покрываются мазевыми тампонами, или когда лечение открытой брюшной раны осуществляется в камерах с абактериальной средой, может применяться лишь в исключительных случаях (при наличии множественных несформированных кишечных свищей, анаэробном перитоните или флегмоне брюшной стенки).

Когда же подобные ситуации развиваются вторично в результате повторных эвентраций, приводящих к образованию раны брюшной стенки с фиксированными краями, дно которой составляют кишечные петли, они должны быть изолированы от прямого контакта с внешней средой. С этой целью после кратковременной подготовки санирующими повязками с водорастворимыми мазями кишечные петли укрывают расщепленным перфорированным (дермотомным) свободным лоскутом аутокожи. Ущерб от образовавшейся вследствие такой методики ложной вентральной грыжи брюшной стенки «компенсируется» предовращением гибели больного от распространенного перитонита или от образования множественных тонкокишечных свищей.

В последние годы в связи с развитием эндовидеохирургических технологий появилась возможность осуществления с их помощью запрограммированной или возникающей по показаниям повторной санации брюшной полости после операции по поводу распространенного перитонита, не прибегая к релапаротомии. Имеющиеся для этого специальные элеваторы позволяют избежать необходимости массированной инсуфляции газа в брюшную полость и успешно производить ревизию и санацию различных отделов брюшной полости.