Травматология и ортопедия. В трёх томах. Шапошников Ю.Г. / Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. Том 1. Шапошников Ю.Г

..pdf

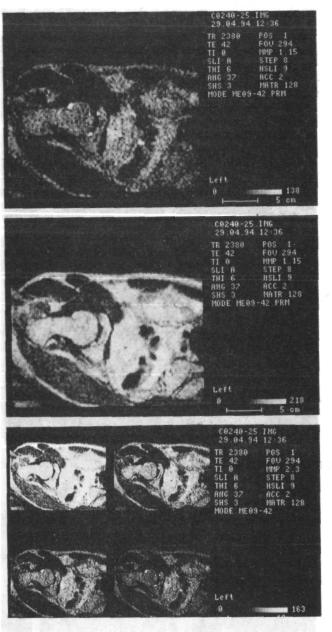

Рис. 4.18. ЯМР-томограммы тазобедренного сустава. Асептический некроз, ранняя стадия (до рентгенологических изменений).

114

Рис. 4.18. Продолжение.

115

Рис. 4.19. ЯМР-томограмма тазобедренного сустава в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Асептический некроз (неравномерная структура) головки бедренной ко сти.

116

Рис. 4.19. Продолжение.

117

Рис. 4.20. Срез на уровне тазобедренного сустава. Остеоид-остеома головки бедренной кости.

118

Рис. 4.20. Продолжение.

119

Рис. 4.20. Продолжение.

120

Рис. 4.21. Сагиттальные срезы на уровне коленного сустава. Хондромное тело коленном суставе.

121

Г Л А В А 5

АНГИОГРАФИЯ

Внутрисосудистые контрастные методы исследования позволяют по лучить точную информацию о состоянии сосудистого русла, его изменениях, наличии повреждений, их локализации, протяженно сти, развитии, окольного кровотока, опухолевого роста. В течение длительного периода времени в травматологии и ортопедии эта информация не была востребована, однако в связи с развитием новых направлений — микрохирургии, эндоваскулярной хирургии, органосохраняющих операций при опухолях костно-суставной сис темы, появилась необходимость в точной оценке кровоснабжения конкретной области или органа. В настоящее время в клинике травматологии и ортопедии ангиографию применяют в следующих случаях: при диагностике повреждений магистральных сосудов, анев ризм и другой сосудистой патологии; при повреждениях сосудов в анамнезе, ишемии конечности неясной этиологии, определении оче редности выполнения восстановительных операций, прогнозировании исходов лечения, принятии решения о сохранении конечности; перед внутрисосудистыми вмешательствами (эндоваскулярная хирургия), пластическими операциями на сосудах с использованием микрохи рургической или традиционной техники, некоторыми реконструк тивными операциями на кисти; у больных с врожденными пороками развития. Серийная ангиография необходима для оценки состояния сосудов реципиентной и донорской областей при подготовке к пе ресадке аутотрансплантатов на сосудистой ножке. При костной па тологии ангиографию проводят с целью уточнения характера про цесса и нозологической формы опухоли, диагностики рецидива, установления распространенности опухоли и ее взаимоотношения с магистральными сосудами, решения вопросов, связанных с выпол нением органосохраняющих операций.

Ангиографию осуществляют в конце клинического обследования после проведения общих анализов крови и мочи, определения со держания в крови билирубина, трансаминаз, общего белка, сахара, остаточного азота, изучения коагулограммы и выполнения (в случае необходимости) электрокардиографии. Исследование проводят на специальной ангиографической рентгеновской установке, при этом делают снимки всех фаз кровотока в исследуемой области — арте риальной, капиллярной (фаза микроциркуляции) и венозной. Серию ангиограмм составляют 10—12 рентгеновских снимков, произведен ных с определенным интервалом. Ангиограммы, помимо обычной маркировки, имеют нумерацию в соответствии с временем и после довательностью их выполнения.

122

Контрастирование периферического сосудистого русла сопряжено с определенными трудностями, связанными с небольшим диаметром артерий и выраженной склонностью их к спазму, особенно у детей. В связи с этим у детей до 8—10 лет исследование необходимо проводить под наркозом, причем обязательным условием является периартериальное введение раствора новокаина в месте пункции или катетеризации. У детей старше 10 лет и взрослых исследование выполняют преимущественно под местной анестезией после пред варительной премедикации: внутримышечного введения промедола, димедрола, атропина в соответствующих дозах.

Помимо традиционных катетеризационных методов исследова ния, которые широко применяют при исследовании центральных отделов сосудистой системы, полноценного селективного заполнения сосудов исследуемой области можно добиться путем чрескожной (открытой) пункции иглой периферического сосуда: подкрыльцовой, плечевой, лучевой, бедренной, задней большеберцовой, тыльной артерии стопы. Иглу малого диаметра типа троакара устанавливают

вретроградном или антеградном направлении (рис. 5.1). Применение металлических проводников на периферических сосудах нежела тельно во избежание усиления их спазма. Иглу вводят в сосуд на глубину 2—2,5 см под контролем непрерывной струи крови, которая является ориентиром вместо металлических приспособлений. Сосуды шеи, надплечья, плеча и всей верхней конечности можно исследовать путем чрескожной пункции подкрыльцовой или плечевой артерии

вверхней трети, при этом иглу устанавливают в ретроградном направлении. При исследовании сосудов предплечья и кисти удобна пункция плечевой артерии на уровне мыщелков, в месте наилучшей пульсации. Исследование сосудов позвоночника, таза, нижней ко нечности осуществляют по методу Сельдингера или путем пункции периферических артерий, при этом необходимо щадить сосуды опор ной конечности. При исследовании поврежденной конечности для введения контрастного вещества по возможности нужно использовать ее же сосуды.

Ангиография — метод инвазивный. При ее проведении возможны осложнения, которые связаны с воздействием на психоэмоциональ ную сферу обследуемого (стресс), техникой вмешательства на со судах (тромбозы, аневризмы), применением контрастного вещества (анафилактический шок). В кабинете ангиографии необходимо иметь соответствующие лекарственные средства и оборудование для ока зания экстренной помощи. Внутрисосудистое контрастное исследо вание проводят с согласия больного, у детей — с согласия родителей.

Во избежание возникновения осложнений при ангиографии по стоянно проводят их профилактику. Она начинается с тщательного подбора больных: сбор анамнеза, осмотр, определение показаний и противопоказаний, знакомство больного с задачами и методом ис следования. Постоянно ведут борьбу со спазмом артерий: осущест

вляют достаточную премедикацию, обязательно выполняют пери- |

|

артериальную анестезию независимо от вида обезболивания, внут- |

|

риартериально вводят раствор новокаина или тримекаина, приме- |

|

1 |

123 |

|

|