Травматология и ортопедия. В трёх томах. Шапошников Ю.Г. / Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. Том 1. Шапошников Ю.Г

..pdf

Рис 10.7. Реограмма голени здорового человека. Объяснение в тексте.

параллельно осуществляют запись электрокардиограммы во II стандартном отведении.

При анализе реографической кривой (рис. 10.7) учи тывают следующие показате ли:

a /Т*100 — характеристи ка максимального кровена

полнения, свидетельствующая о тонусе крупных артерий; ДКИ — дикротический индекс, характеризующий уровень мик

роциркуляции и тонус мелких артериол; ДСИ — диастолический индекс, отражающий состояние тонуса

мелких венул; РИ — реографический индекс, характеризующий величину си

столического притока крови.

а. Пульсовой кровоток (ПК) по Кубичеку, мл:

где Р — удельное сопротивление крови, 130 Ом/см; L — расстояние между измерительными электродами, см; A<j — амплитуда ДРГ, мин; Tv — аналог времени изгнания крови из левого желудочка, с; Z — базовое сопротивление (импеданс) исследуемого сегмента, определяемое по показаниям прибора, Ом; Kd — величина калиб ровочного сигнала ДРГ, мин»с/Ом.

б. Минутный кровоток (МК) через исследуемый участок ткани, мл:

МК = ПК х ЧСС,

где ЧСС — частота сердечных сокращений.

в. Показатель тонуса и эластичности артерий (ПТС), %:

ПТС = а/Т х 100,

где а — длительность анакроты, мин; Т — длительность периода сердечных сокращений.

г. Показатель венозного оттока (ПВО) — соотношение ампли туды в точке, соответствующей окончанию артериального притока, определяемой по ДРГ, и максимальной амплитуды РГ, %.

10.5. ИЗМЕРЕНИЕ ПОДФАСЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

При изучении динамики кровообращения в нижних конечностях при переломах костей бедра и голени разной тяжести выявляется необходимость в объективной характеристике состояния тканей в

212

подфасциальном пространстве. Обычно речь идет о больных, у ко торых переломы возникали в результате сдавленна. Именно у этой категории больных часто возникает необходимость в декомпрессии мягких тканей и сосудисто-нервных.образований. Наряду с клини ческими тестами (отек, его плотность, пульсация сосудов на пери ферии, неврологический статус) и дополнительными методами ис следования в комплекс диагностических мероприятий необходимо включить определение подфасциального давления. Метод разработан М. А. Литвиновой в 1977 г. В основу положена методика определения венозного давления с помощью системы для переливания жидкостей или аппарата Вальдмана.

Методика и с с л е д о в а н и я . Больной находится в положении лежа на спине. Подсоединенную к системе инъекционную иглу вводят в подфасциальное пространство, при этом прокол фасции иглой четко ощущается. Ампулу, наполненную стерильным изото ническим раствором хлорида натрия, медленно перемещают по вер тикали до момента прекращения поступления жидкости из системы под фасцию, которое означает, что давление жидкости в системе и подфасциальном пространстве стало одинаковым. Сантиметровой лентой или по шкале аппарата Вальдмана измеряют высоту столба от уровня жидкости в ампуле до уровня введения иглы в конечность. Полученная величина, выраженная в миллиметрах водного столба, соответствует подфасциальному давлению. Давление определяют на симметричных участках поврежденной и интактной конечности и полученные величины сравнивают.

10.6. ПОЛЯРОГРАФИЯ

Полярографию применяют для определения напряжения кислорода

втканях, характеризующего возможности эффективного осуществ ления биологического окисления в них. Полярографическое изме рение содержания кислорода в тканях позволяет судить как о транс порте кислорода в ткань, так и об его интенсивности потребления

втканях. Состояние кислородного режима тканей при переломе имеет важное значение для оценки течения репаративного процесса, так как позволяет судить о самом интимном и мало доступном изучению этапе дыхания — тканевом дыхании, зависящем в ко нечном итоге от состояния микроциркуляции и периферического кровообращения, в связи с чем объективные данные, полученные с помощью этого метода, могут быть использованы для обоснования применения тех или иных методов лечения при различных повреж дениях опорно-двигательного аппарата.

Метод основан на реакции электрохимического восстановления кислорода, возникающей на электроде с небольшой поверхностью при электролизе. При подаче определенного потенциала на электрод, помещенный в исследуемую среду, происходит организация двойного электрического слоя: поверхность электрода заряжается отрицатель но, а контактирующая с ним среда — положительно или наоборот. Один из электродов является активным, или индикаторным (катод),

213

и обычно имеет небольшую активную поверхность, в то время как поверхность второго, вспомогательного, или референтного (анод), электрода во много раз больше.

До включения внешнего, источника тока концентрация раство ренных веществ во всем объеме электролита одинакова, но при включении источника постоянного тока на катоде происходит вы деление (восстановление) одних ионов, а на аноде идет окисление или переход в раствор других ионов. Процесс изменения полярности на границе раздела двух сред (фаз) получил название «концентра ционная поляризация». При одинаковой силе тока, проходящего через исследуемую среду и электроды, на индикаторном электроде поляризация весьма значительна, так как в этом случае плотность тока, а следовательно, и восстановление молекул или ионов велико. При электролизе сила предельного диффузионного тока прямо про порциональна концентрации ионов в растворе, а плотность тока (поляризации) находится в обратной зависимости от величины по верхности электрода: при небольшой поверхности электрода наблю даются высокая поляризация и высокая плотность тока, а при большой поверхности электрода поляризации практически не про исходит.

Висследованиях используют полярограф РА-2 (Чехословакия)

скоординантным плоскостным самописцем Ху4103 и полярограф ЛП7с. В качестве рабочего электрода применяют биполярную иг- лу-мандрен из комплекта «Диса» с двумя активными платиновыми поверхностями в области торца иглы. Благодаря наличию прочной изоляции, защищенной стальным корпусом, эти электроды имеют значительные преимущества перед обычно применяемыми различ ными авторами самодельными электродами, обладающими значи тельным остаточным током, возникающим при нарушении изоляции. Электродом сравнения является положительный электрод, характе ризующийся большей стабильностью потенциала сравнения, чем хлорсеребряный, также применяемый в полярографии.

Перед началом исследования проводят калибровку рабочего элек трода в соответствии с единой стандартной и унифицированной методикой калибровки кислородных электродов. Согласно этой ме тодике, калибровку электродов необходимо проводить по изотони ческому раствору хлорида натрия, насыщенному на воздухе при комнатной температуре, и по этому же раствору, но с добавлением сульфита натрия («нулевой раствор»), который, переходя в сульфат, связывает весь растворенный кислород в течение нескольких секунд. На электроды подают напряжение реполяризации и регистрируют остаточный ток.

При калибровке расчеты показателей производят по следующей формуле:

|

(D - d)»0,2l •JbllOO-KBpa-ti)] |

|

||

Рог ткани = |

|

j ^ |

|

, |

|

|

|||

где D — барометрическое давление, мм рт. ст.; d — давление водяных паров, мм рт. ст.; JTK — диффузный ток в коже, дел.

214

шкалы; Ji — диффузный ток в изотоническом растворе при тем пературе калибровки, дел. шкалы; ti — температура изотониче ского раствора при калибровке, °С; t2 — температура кожи, °С; Кте — температурный коэффициент, который рассчитывают по формуле:

где JMSIK И JMHH — величины диффузного тока в калибровочных растворах при температурах Ti и Т2, определяемые эксперимен тально до исследования.

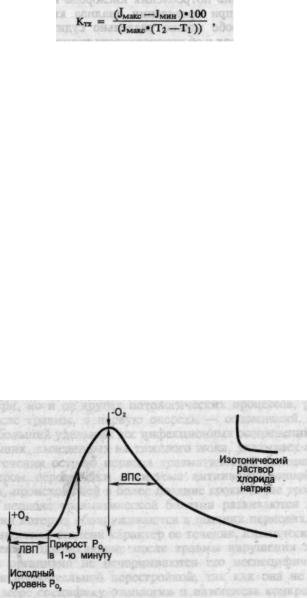

Только после тщательной проверки электродов и их калибровки приступают к измерению тканевого Рог- После введения электрода, как правило, вначале регистрируются низкие величины напряжения кислорода, но через небольшой промежуток времени Р^ повышается и устанавливается на стабильном уровне, который и принимают за исходный нормальный уровень Р^ в данной точке ткани. Кисло родный режим исследуемых тканей изучают в динамике при про ведении «кислородной» пробы. Эту пробу выполняют следующим образом. Обследуемый дышит 70% кислородом в течение 3 мин. По регистрируемой при этом кривой рассчитывают следующие по казатели (рис. 10.8):

Poj ткани — исходный уровень Рог в ткани, мм рт. ст.;

ЛВП — латентное время подъема кислородной кривой от начала вдыхания кислорода до начала подъема кривой, с. Характеризует линейную скорость кровотока.

Ро2 за 1-ю минуту — показатель прироста Рог (подъем кривой). Характеризует общее состояние микроциркуляции в данной точке ткани и диффузную способность тканей. На эту величину в той или иной степени влияют скорость потребления кислорода тканью и скорость локального кровотока;

Рис. 10.8. Полярограмма. Объяснение в тексте.

215

ВПС — скорость полуспада кривой при кислородной пробе. Ха рактеризует скорость потребления кислорода тканями. На эту ве личину также влияют скорость диффузии кислорода из крови в ткань и локальный кровоток;

ВПСИ — скорость полуспада кривой при ишемической пробе. Характеризует уровень потребления кислорода в самих тканях.

Таким образом, при проведении анализа кислородной кривой при кислородной пробе можно раздельно судить как о доставке кислорода к тканям, так и об интенсивности тканевых окислительных процессов. Применение биполярного электрода позволяет при од нократном введении электрода в подкожную жировую клетчатку провести регистрацию напряжения кислорода и определить измене ние локальной объемной скорости тканевого кровотока.

*

Г Л А В А 11

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

В настоящее время общие и локальные процессы, происходящие при любой травме, рассматривают в рамках концепции травмати ческой болезни. Целесообразность развития этой концепции долгое время отвергалась, поскольку доминировали представления об уз колокальном характере травм. Между тем не только научные раз работки, проведенные в последние десятилетия, но и вековой кли нический опыт свидетельствуют о том, что нарушения жизнедея тельности организма, возникающие немедленно после травмы, носят затяжной характер, а процессы, происходящие в более поздние периоды, тесно связаны («уходят своими корнями») с начальными часами и днями болезни. Развивающиеся в посттравматическом периоде специфические патологические процессы и соответствующие им клинические проявления и формы не укладываются в рамки проблемы травматического шока, учений о повреждениях костей и суставов, раневом процессе и раневой инфекции.

Так, несмотря на то что совершенствование приемов и методов противошоковой терапии позволило снизить смертность при шоке, общая летальность при тяжелых механических повреждениях умень шилась незначительно. Это связано прежде всего с резким увели чением частоты гнойно-воспалительных осложнений у данной ка тегории пострадавших.

Последнее свидетельствует о том, что, с одной стороны, окон чательный исход травмы зависит не только от развития шока или кровопотери, но и от других патологических процессов, развиваю щихся после травмы, в первую очередь — осложнений. С другой стороны, больший удельный вес инфекционных осложнений в группе пострадавших, выведенных из тяжелого шока, указывает на то, что тяжесть течения острого периода травматической болезни связана с характером перестройки в системе антиинфекционной защиты организма, происходящей в более поздние сроки после травмы. Уже

востром периоде травматической болезни развиваются процессы, последствия которых обнаруживаются в поздних периодах, обуслов ливая в известной степени характер ее течения, клинические формы и проявления. Возникающие после травмы нарушения жизнедея тельности организма не исчерпываются его неспецифической за щитно-приспособительной перестройкой, так как она не отражает

вполной мере специфику этиологии и патогенеза конкретной пос тагрессивной болезни (травматической, ожоговой и т.д.).

217

Введение концепции травматической болезни позволяет рассмат ривать ее клинические проявления у каждого пострадавшего как систему последовательно развивающихся, диалектически взаимосвя занных процессов. Это позволяет также увязать взаимоотношения общих и местных изменений, происходящих в посттравматическом периоде. Эта концепция позволяет избежать изолированного рас смотрения патологических процессов (травматический шок, кровопотеря, травматический токсикоз и др.), вызванных одним этиоло гическим фактором — чрезмерным механическим воздействием, а также обязывает при оценке восстановительных процессов учитывать особенности острого периода травмы.

Таким образом, концепция травматической болезни носит кон структивный характер; необходимость ее внедрения, использования и развития обусловлена не только теоретическими соображениями, но и целесообразностью практического использования.

В зарубежной литературе теория травматической болезни рас сматривается в связи с представлениями о «шоковых органах» («шо ковая почка», «шоковое легкое» и т. д.), а в последнее время в рамках концепции мультиорганной недостаточности.

Травматическая болезнь — это совокупность общих и местных изменений, патологических и приспособительных реакций, возни кающих в организме в период от момента механической травмы до ее исхода.

Травматическая болезнь, как и любое другое заболевание, должна быть охарактеризована прежде всего с учетом следующих критериев: 1) причина; 2) морфологический субстрат; 3) основные патогене тические механизмы; 4) динамика; 5) степень тяжести; 6) клини ческие формы и проявления.

Причина развития травматической болезни — механическое воз действие. При этом важно подчеркнуть, что у пострадавших с наиболее легкими повреждениями травматическая болезнь не имеет характерных периодов, фаз и осложнений. Клинический опыт по зволяет различать отдельные неосложненные переломы как преиму щественно местное страдание, иногда сопровождающееся скоропре ходящей острой реакцией, и более значительные повреждения, вы зывающие травматическую болезнь. Без сомнения, такое разграни чение весьма условно, поскольку и так называемые легкие травмы могут вызвать нарушения жизнедеятельности организма в целом.

Морфологический субстрат травматической болезни — это по вреждения органов и тканей, различающиеся по локализации и характеру, возникающие при чрезмерном механическом воздейст вии. В момент травмы разрушаются или повреждаются тканевые элементы, раздражаются рецепторные поля, нарушается целость кровеносных и лимфатических сосудов. Высвобождение физиологи чески активных веществ, в частности протеолитических ферментов и биогенных аминов, вызывает вторичное повреждение функцио нальных элементов органов и тканей. Количественная оценка ха рактера и локализации повреждений может быть проведена на основе квалиметрии.

218

В основе патогенеза травматической болезни лежит сочетание различных патологических процессов, «реакций повреждения» и «реакций защиты». Адаптивные реакции направлены в конечном итоге на обеспечение жизнедеятельности организма в экстремальных условиях с последующим восстановлением нарушенных функций и структур. К патологическим процессам, характерным для первого периода травматической болезни, относятся травматический шок, кровопотеря, нарушения функций непосредственно поврежденных органов, травматический токсикоз и др.

Важнейшими критериями оценки травматической болезни явля ются ее тяжесть и динамика, которые тесно взаимосвязаны.

Динамика травматической болезни в значительной степени за висит от ее тяжести и характеризуется несколькими периодами, различающимися совокупностью специфических для каждого из них патологических процессов и соответственно характерными клини ческими проявлениями — синдромо- и симптомокомплексами. (Па тологический процесс — это частные, или местные, проявления болезни, определяющие ее специфику в том или ином периоде.)

В течении травматической болезни можно условно выделить три периода, свойственных всем тяжелым механическим повреждениям, независимо от конкретных проявлений травм разных локализаций: острый период, период развернутой клинической картины и период реабилитации. Важно подчеркнуть, что такое деление условно и строгой временной границы между отдельными периодами нет. Со вершенно необязательно развитие всех периодов травматической болезни у каждого пострадавшего. Так, у многих пострадавших при травматической болезни не отмечаются признаки шока, кровопотери или травматического токсикоза. Рассмотрим последовательно три периода травматической болезни (табл. 11.1).

Первый период — острый период т р а в м а т и ч е с к о й б о л е з н и — характеризует течение болезни от момента воздействия повреждающего агента до устойчивой стабилизации жизненно важ ных функций. Условно в этом периоде выделяют три фазы: 1) фазу нестабильности жизненно важных функций, 2) фазу относительной стабилизации жизненно важных функций, 3) фазу устойчивой ста билизации жизненно важных функций. Продолжительность первой фазы несколько часов, момент ее окончания совпадает с завершением проведения реанимационных мероприятий. Основной фазой первого периода является вторая. Содержание ее определяется развернутой клинической картиной травматического шока или кровопотери на фоне нестабильности гемодинамики при условии восстановления анатомической целости поврежденных органов и систем. Первый период травматической болезни завершается устойчивой стабили зацией жизненно важных функций организма. Общая продолжи тельность первого периода до 2 сут. Уже в этот период при достаточно тяжелой травме или отсутствии адекватного лечения может насту пить летальный исход. В клинической картине преобладают общие проявления основных патологических процессов, характерных для данного периода, — травматического шока, острой кровопотери,

219

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

) |

|

|

Т а б л и ц а |

11.1. Периоды травматической болезни и их основные характеристики |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Соотношение |

|

|

|

|

Периоды |

|

Фазы отдельных |

Продолжи |

|

|

|

|

|

локальных |

Характеристика |

Характеристика |

|

|

||

|

Характерные |

|

факторов |

|

|

||||||||||

|

тельность фаз, |

|

Наиболее частые |

||||||||||||

болезни |

|

периодов |

сутки |

патологические |

процессы |

в генезе |

пластической |

энергетической |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

травматической |

перестройки |

перестройки |

осложнения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

болезни |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Первый |

(ост |

1. Нестабильность |

До 2 |

Травматический шок, ос |

Преобладание |

Нарушение ана |

Усиление ка- |

Жировая эм |

|||||||

рый) |

|

|

жизненно |

важ |

|

трая кровопотеря, травма |

общих факто |

томической це |

таболических |

болия |

|||||

|

|

|

ных функций |

|

тический токсикоз, преоб |

ров |

лости органов и |

реакций |

|

|

|||||

|

|

|

2. Относительная |

|

ладание экстренных типо |

|

систем |

|

|

|

|||||

|

|

|

стабилизация жиз |

|

вых адаптивных |

реакций |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

ненно |

важных |

|

(оптимизация |

транспорт |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

функций |

|

|

ной функции |

кровообра |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

3. Устойчивая ста |

|

щения, перераспределе |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

билизация жизнен |

|

ние кровотока |

в |

пользу |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

но важных функ |

|

жизненно |

важных |

орга |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

ций |

|

|

нов) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Второй |

(раз |

1. Катаболическая |

До 3-4 |

Нарушения функций ЦНС, |

Примерный па |

Расплавление |

Усиление ка- |

Гнойно-вос |

|||||||

вернутой |

кли |

2. Анаболическая: |

|

циркуляторные |

наруше |

ритет местных |

и удаление не- |

таболических |

палительные |

||||||

нической кар |

ранняя |

|

|

ния, изменения иммунно |

и общих фак |

кротизирован- |

реакций |

осложнения, |

|||||||

тины) |

|

|

|

|

До 14 |

го статуса, изменения в |

торов |

ных тканей |

Усиление ана |

тромбозы и эм |

|||||

|

|

|

|

|

|

системе дыхания. Активи |

Преобладание |

Пролиферация |

болических ре |

болии, пролеж |

|||||

|

|

|

|

|

|

зация механизмов отсро |

общих факто |

соединитель |

акций |

ни, |

психичес |

||||

|

|

|

|

|

|

ченной адаптации, на |

ров |

нотканных эле |

|

кие |

расстрой |

||||

|

|

|

|

|

|

правленных |

на |

ликвида |

|

ментов с фор |

|

ства |

|

||

|

|

|

|

|

|

цию повреждений |

и их |

|

мированием |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

последствий |

(усиление |

|

грануляционной |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

эритропоэза, |

перемеще |

|

ткани |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

ние экстраваскулярной |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

жидкости |

в |

сосудистое |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

русло) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Поздняя |

Более 14 |

Развитие дистрофических |

|

|

Фиброзирова- |

|

|

Нарушение ре- |

||||

|

|

|

и склеротических процес |

|

|

ние |

грануля |

|

|

паративных про |

|||

|

|

|

сов. Регенерация повреж |

|

|

ционной тка |

|

|

цессов |

в |

кост |

||

|

|

|

денных тканей с последу |

|

|

ни с образова |

|

|

ной ткани (за |

||||

|

|

|

ющим восстановлением |

|

|

нием |

рубца и |

|

|

медленная кон |

|||

|

|

|

специфических функций |

|

|

его эпителиза- |

|

|

солидация |

пе |

|||

|

|

|

органов и тканей |

|

|

цией |

|

|

|

реломов), обра |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зование |

лож |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ных |

суставов, |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

недостаточность |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кровообраще |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ния, |

гнойно- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

воспалитель |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ные процессы |

|||

Третий (реа |

|

30 и более |

Частичное или полное вос |

Индивидуаль |

Завершение |

Завершение |

Ложные |

сус |

|||||

билитация) |

|

|

становление анатомиче |

ное преоблада |

пластической |

энергетической |

тавы, остеоми |

||||||

|

|

|

ских и функциональных |

ние |

местных |

перестройки |

перестройки |

елиты, непра |

|||||

|

|

|

изменений, адаптация ор |

или |

общих |

|

|

после |

умень |

вильное сраще |

|||

|

|

|

ганизма к последствиям |

факторов |

|

|

шения |

анабо |

ние |

повреж |

|||

|

|

|

травмы |

|

|

|

|

лических изме |

денных костей, |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

нений |

|

склеротические |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

изменения |

в |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

различных |

ор |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ганах, контрак |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

туры, |

анкило |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зы, укорочение |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

конечностей |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

травматического токсикоза, а также процессов, связанных с пер вичным повреждением органов. Из «реакций защиты» преобладают экстренные типовые адаптивные реакции. Системная постагрессив ная реакция характеризуется усилением катаболизма. Относительно содержания острого периода травматической болезни важно подчер кнуть, что это более широкое понятие, чем травматический шок, которого может и не быть. Клиническая картина первого периода травматической болезни обусловлена индивидуальным сочетанием характерных для него патологических процессов.

Второй период — период |

р а з в е р н у т о й к л и н и ч е с к о й |

к а р т и н ы т р а в м а т и ч е с к о й |

б о л е з н и — может быть условно |

разделен на две фазы: катаболическую и анаболическую. Последняя имеет две стадии — раннюю и позднюю. В основе такой периоди зации лежит пластическая и энергетическая перестройка организма пострадавшего. Для катаболической фазы характерны лизис и по следующая эвакуация некротизированных тканей. В анаболической фазе пластическая перестройка осуществляется в две стадии, в основе которых лежат соответственно пролиферативные процессы и рубцевание. В клинической картине заболевания вслед за кратко временным преобладанием местных факторов вновь начинают до минировать проявления общего характера, активизируются меха низмы отсроченной адаптации. К концу ранней стадии анаболиче ской фазы происходит относительная нормализация состояния систем кровообращения, дыхания, крови и т. д. Для этого периода харак терно угнетение иммунологической реактивности, приводящее к развитию гнойно-воспалительных осложнений — пневмоний, трахеобронхитов, нагноений ран и т. д.

П о з д н я я с т а д и я а н а б о л и ч е с к о й фазы характеризу ется завершением пластической перестройки, заключающейся в фиброзировании грануляционной ткани, образовании рубца и его эпителизации. Окончание местного процесса совпадает с завершением анаболических процессов. В поврежденных органах развиваются дистрофические и склеротические процессы. Эти же процессы на блюдаются в зонах выраженной гипоциркуляции, длительно сохра няясь в остром периоде травматической болезни. Продолжительность этой стадии от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет. Для данной стадии характерны нарушения функции разных органов и систем, а также осложнения. Многие пострадавшие (30— 45%) после выведения из шока умирают, причем часто причиной смертельного исхода являются осложнения. Из осложнений чаще всего встречаются: 1) гнойно-воспалительные (вне зоны поврежде ния — пневмонии, плевриты, трахеобронхиты, воспалительные за болевания мочевыводящих систем, сепсис и др., в зоне поврежде ния — нагноения); 2) токсические (психические расстройства, ос трая почечная и печеночная недостаточность); 3) постгипоциркуляторные и трофические расстройства (пролежни, жировая эмболия, тромбоэмболия, тромбозы, отек мозга, отек легких). Важно подчер кнуть наличие следующей закономерности: чем тяжелее протекает острый период травматической болезни, в частности травматический

222