- •А. М. Годин, и. В. Подпорина

- •Глава 1. Бюджетная система

- •Глава 1. Бюджетная система

- •Структура расходов государственного бюджета по отдельным статьям в 1999 г., %

- •2. Бюджетная система государства — это совокупность всех видов бюджетов.

- •§ 2. Принципы бюджетной системы

- •§ 3. Бюджетная классификация. Доходы и расходы бюджетов разных уровней

- •3. Бюджетные расходы — это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

- •§ 4. Сбалансированность бюджетов

- •Долги стран дальнего и ближнего зарубежья Российской Федерации

- •Глава 2. Характеристика бюджетной системы Российской Федерации

- •§ 1. Федеральный бюджет

- •Доходы федерального бюджета Российской Федерации на 2001 год (извлечение)

- •Расходы федерального бюджета Российской Федерации на 2001 год (извлечение)

- •§ 2. Бюджеты субъектов Российской Федерации

- •Доходы консолидированного бюджета Тюменской области за 1998—2000 гг.

- •Структура расходов консолидированного бюджета Тюменской области за 1997—1999 гг.

- •Структура доходов бюджета Тюменской области

- •Структура расходов областного бюджета (функциональная классификация)

- •Доходы областного бюджета Новосибирской области на 2001 год

- •Регионы с наиболее крупными размерами кредиторской и дебиторской задолженности (на 1 января 1999 г.)

- •§ 3. Местные бюджеты

- •Расходы муниципалитетов в сша

- •§ 4. Внебюджетные фонды

- •Глава 3. Бюджетный процесс и его стадии

- •§ 1. Сущность и содержание бюджетного процесса

- •§ 2. Составление проектов бюджетов

- •§ 3. Рассмотрение и утверждение бюджетов

- •§ 4. Исполнение бюджетов

- •§ 5. Составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждение

- •Глава 4. Бюджетное планирование

- •§ 1. Основы составления проектов бюджетов

- •§ 2. Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов. Этапы формирования бюджетов

- •§ 3. Сущность и организация перспективного финансового планирования

- •Глава 5. Современные проблемы бюджетного регулирования в России

- •§ 1. Сущность и основные задачи бюджетного регулирования

- •§ 2. Формы сбалансированности бюджетов

- •§ 3. Механизм вертикального бюджетного выравнивания

- •§ 4. Механизм горизонтального бюджетного выравнивания

- •Глава 6. Бюджетный федерализм: его сущность, проблемы и пути совершенствования

- •§ 1. Сущность бюджетного федерализма

- •§ 2. Основные проблемы бюджетного федерализма

- •Глава 7. Бюджетная политика Российской Федерации и направления ее реформирования

- •Отличительные особенности бюджетной политики 1999 года

- •Список использованной и рекомендуемой литературы

- •Александр Михайлович Годин,

Регионы с наиболее крупными размерами кредиторской и дебиторской задолженности (на 1 января 1999 г.)

|

Регионы

|

Кредиторская задолженность, млн. руб.

|

В том числе просроченная, %

|

Дебиторская задолженность, млн. руб.

|

В том числе просроченная, %

|

|

Тюменская область

|

111031

|

56,5

|

77612

|

57,2

|

|

Свердловская область

|

56002

|

69,5

|

32678

|

59,2

|

|

Москва

|

51649

|

39,5

|

40513

|

39,2

|

|

Челябинская область

|

51477

|

61,0

|

24527

|

62,4

|

|

Красноярский край

|

42 144

|

62,4

|

27 116

|

56,1

|

|

Иркутская область

|

33665

|

58,9

|

17888

|

58,9

|

|

Пермская область

|

32 550

|

61,8

|

24791

|

45,5

|

|

Санкт-Петербург

|

27509

|

34,8

|

15653

|

44,2

|

|

Московская область

|

24361

|

42,8

|

13618

|

27,1

|

|

Нижегородская область

|

24096

|

53,9

|

15441

|

46,4

|

Налог на прибыль продолжает играть главную роль в формировании доходной части региональных бюджетов. По итогам 1998 г. в Нижегородской области на долю этого налога пришлось 39% всех налоговых поступлений в бюджет региона, во Владимирской — 41%, в Свердловской — 46%. Отметим, что общее падение массы прибыли в экономике и рост количества убыточных предприятий в краткосрочной перспективе привели в 1999 г. к снижению поступлений по данному виду налогов. Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий, рассчитанный как разница между их общей прибылью и убытком, составил за январь—ноябрь 1998 г. всего 15,4% показателя соответствующего периода 1997 г. За 1998 г. доля убыточных предприятий возросла с 47,5 до 48,3% от их общего числа, причем в 60 субъектах Российской Федерации удельный вес убыточных предприятий превысил в тот период 50%. Как следствие, сократилась база для исчисления и уплаты налога на прибыль из поступлений, которые подлежат зачислению в бюджеты регионов.

Другим существенным источником пополнения доходной части региональных бюджетов служат установленные субъектами Федерации прямые налоги на товары и услуги, а также лицензионные и регистрационные сборы. Уже сейчас в ряде регионов поступления от прямых налогов и сборов являются вторыми по значению после платежей в счет налога на прибыль, а в отдельных регионах (например, Омской области) занимают главенствующее положение среди налоговых доходов. В 1999 г. их роль в наполнении бюджета возросла в связи с повсеместным введением региональных налогов с продаж и единых налогов на деятельность малых предприятий, призванных компенсировать снижение ставки налога на прибыль с 35 до 30%.

Отметим, что значительная часть региональных бюджетных доходов поступает в неденежной форме. Зачеты по платежам между территориальными бюджетами, крупнейшими региональными предприятиями и представителями естественных монополий стали обычной практикой исполнения взаимных финансовых обязательств. По состоянию на август 1998 г. из всего объема оплаченной продукции крупнейших налогоплательщиков на долю собственно денежных расчетов приходилось всего 34,6%, в то время как на долю взаимозачетов — 36,4%, векселей — 10,5%, бартера — 9,2%. Нет сомнения, что такая ситуация в конечном счете приводит к росту как недоимок по платежам в региональные бюджеты, так и объемов налоговых зачетов, которыми в регионах замещают несобранные бюджетные доходы.

Например, в Нижегородской области план сбора основных налогов за 1998 г. выполнен на 85—90%. Столь высокого показателя удалось достичь исключительно благодаря широкому применению зачетов, составивших к концу года 48% общей суммы бюджетных доходов, в то время как доля собственно денежных поступлений равнялась 23%. Из всего объема проведенных взаимозачетов наибольший удельный вес пришелся на расчеты области с энергетическим сектором, учреждениями социальной сферы и агропромышленным комплексом, причем последний обслуживался зачетами на 90%.

Чем хуже обстоит ситуация с исполнением бюджетных назначений, тем большая существует потребность в проведении региональных взаимозачетов. Действительно, широкое применение практики неденежных расчетов с региональными бюджетами позволяет в ряде случаев увеличить объемы текущих налоговых поступлений. Например, администрация Владимирской области с началом кризиса в целях поддержки товаропроизводителей была вынуждена прибегать к использованию в расчетах с ними областных налоговых освобождений, зачетов, бартера и векселей. В результате объем неденежных поступлений в консолидированный бюджет области стал быстро нарастать и к январю 1999 г. достиг половины всей суммы бюджетных платежей. Вместе с тем переход к натуральной форме взимания налоговых платежей привел к заметному улучшению ситуации с наполнением доходов областного бюджета. Только за ноябрь поступления от налога на прибыль увеличились с 51 до 58%, от налога на товары и услуги — с 37 до 44%, от налога на имущество — с 58 до 69% годового бюджетного задания.

Тем не менее, внесение налоговых платежей в неденежной форме далеко не всегда позволяет предприятиям сократить объем задолженности перед территориальными бюджетами. В Нижегородской области, которая покрывает взаимозачетами почти половину объема региональных платежей, недоимка в областной бюджет за время кризиса не только не уменьшилась, но даже несколько возросла, достигнув к 1 января 1999 г. 52% всей суммы налоговых поступлений.

Исследование финансового состояния крупнейших недоимщиков, проводившееся налоговой инспекцией Ростовской области на протяжении всего 1998 г., показало, что неплатежи в территориальный бюджет обусловлены, прежде всего высоким удельным весом неденежных расчетов в общем объеме выручки от реализации продукции предприятий. На территории региона в неденежной форме (бартер и взаимозачеты) совершается почти 74% расчетов между предприятиями. Вследствие этого "живыми деньгами" в областной бюджет перечислено только 5% выручки от реализации продукции, а недоимка по территориальным налогам вместе со штрафами превысила величину региональных бюджетных поступлений.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что бюджетные системы российских регионов оказались чрезвычайно восприимчивыми к последствиям финансово-экономического кризиса, пик которого пришелся на август— сентябрь 1998 г. В результате скачка цен, девальвации рубля и системного разрушения денежных рынков в регионах возникла новая ситуация, характеризуемая падением реальных бюджетных доходов, ростом убыточности промышленных предприятий, широким использованием неденежных форм уплаты налогов, обострением проблемы бюджетного дефицита, коллапсом рынка региональных заимствований. В создавшихся условиях вплоть до периода 2000 г. происходило дальнейшее снижение реального объема региональных налоговых поступлений, что привело к отказу от финансирования ряда социальных расходов, усилению зависимости субъектов Федерации от выделения им различных видов финансовой помощи из федерального бюджета.

Снижение доходной части региональных бюджетов оказало непосредственное влияние на их расходы. В большинстве субъектов Российской Федерации финансирование расходной части территориальных бюджетов происходило с еще большим отставанием от плана, чем формирование бюджетных доходов. Так, в Нижегородской области план по расходам бюджета за 1998 г. был исполнен только на 69%, в Удмуртии — на 76%, в Свердловской области — на 85%. Подобная тенденция возникала вследствие использования взаимозачетных операций при платежах в территориальные бюджеты. Неденежные формы уплаты налогов способствуют номинальному увеличению региональных доходов, однако ни зачеты, ни налоговые освобождения не могут быть использованы для финансирования прямых денежных выплат из бюджета, включая заработную плату.

Наиболее значительной расходной статьей региональных бюджетов остается финансовая помощь бюджетам других уровней, т. е. субсидирование заработной платы и коммунальных расходов нижестоящих административных образований.

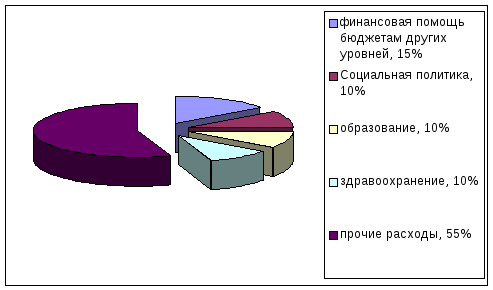

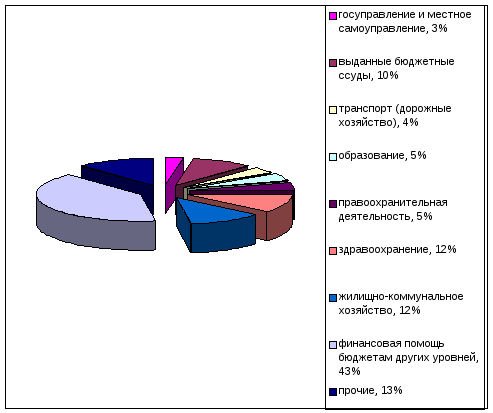

На рис. 2 и 3 приведена структура расходной части региональных бюджетов Омской и Оренбургской областей за 1998 г.

Высокий уровень инфляции, трудности с обслуживанием регионального долга, сезонные потребности бюджета вынуждают власти субъектов Федерации изменять пропорции расходования бюджетных средств. В частности, Новосибирская область в IV квартале 1998 г. ввела особый порядок оплаты расходов, который предусматривает первоочередное финансирование защищенных статей — зарплат,

Рис. 2. структура расходной части бюджета Омской области за 1998 год.

Рис. 3. Структура расходной части бюджета Оренбургской области за 1998 г.

пособий, закупки лекарств и погашение внутреннего долга. Прочие виды расходов стали оплачиваться в безденежной форме по мере поступления доходов. В тот же период Правительство Ленинградской области приняло решение увеличить расходы на обслуживание долга и закупку топлива, с одновременным секвестированием расходов на содержание объектов социальной и культурной сферы. Таким образом, обострение проблемы бюджетного дефицита приводит к тому, что доходы субъектов Федерации, собираемые в денежной форме, практически полностью расходуются на зарплату и текущие долговые платежи, в то время как все остальные региональные потребности финансируются за счет возрастающей эмиссии денежных суррогатов.

Вместе с тем использование взаимозачетов по налоговым платежам, ограничения в расходовании бюджетных средств, а также принудительные отсрочки выплат по долговым обязательствам способны уменьшить показатели дефицита региональных бюджетов. Подобная тенденция была зафиксирована в Омской области, где бюджетный дефицит сократился за ноябрь—декабрь 1998 г. с 12,1 до 2,8% объема региональных доходов. Иногда такими мерами можно достигнуть далее бюджетного профицита, как это произошло по итогам года в Оренбургской области. Однако возможности региональных администраций по уменьшению бюджетного дефицита достаточно ограничены, поскольку резервы сокращения расходов не так велики и не все виды бюджетных обязательств можно профинансировать путем взаимозачетов и иных неденежных форм платежа.

Устойчивость тенденции к снижению бюджетного дефицита на уровне субъектов Федерации зависит также от того, удастся ли региональным властям договориться с кредиторами о реструктуризации выплат по своим финансовым обязательствам, включая банковские ссуды. Положение здесь осложняется тем, что кредиты коммерческих банков, первоначально предназначенные для инвестиционного развития регионов и предотвращения краткосрочных кассовых разрывов, довольно быстро превратились в инструмент рефинансирования долговых обязательств региональных администраций. Новые кредиты практически без остатка уходят на погашение предыдущих займов.

Так, в мае 1998 г. Ленинградская область привлекла синдицированный кредит (среднесрочный заем, предоставленный группой международных банков) объемом 50 млн. долл. Предполагалось, что кредитные средства будут в основном направлены на инвестиционные цели. На деле же 93% суммы кредита было истрачено на обслуживание текущих долговых обязательств областной администрации, включая погашение рублевых кредитов коммерческих банков, привлеченных ранее по высоким процентным ставкам, выплату сумм бюджетных поручительств и долгов по заработной плате.

Таким образом, регионы оказываются вовлеченными в строительство кредитной "пирамиды", для обслуживания которой они постоянно вынуждены привлекать новые и дорогостоящие банковские ссуды.

Процентные выплаты поглощают все большую часть бюджетных поступлений, производимых в денежной форме. Например, в Новосибирской области свыше половины денежных средств, поступивших в региональный бюджет в IV квартале 1998 г., было направлено на погашение и обслуживание банковских кредитов. Однако эти средства не покрывают и 1/4 задолженности областной администрации по банковским ссудам, которую предстояло погасить в 1998 г.

В конечном счете "пирамида" долговых обязательств становится неподъемной для региональных бюджетов, и власти субъектов Федерации начинают вступать в переговоры об отсрочке выплат по банковским ссудам. Тем не менее, реструктуризация задолженности перед коммерческими банками сама по себе не решает проблемы финансирования бюджетного дефицита. Нехватка денежных средств заставляет регионы прибегать к новым заимствованиям для обслуживания уже реструктуризованных банковских долгов, что в перспективе угрожает серией дефолтов по обязательствам региональных администраций.

Так, Воронежская областная администрация не сумела погасить в срок задолженность по кредиту, взятому у местного Сбербанка, в сумме 250 млн. руб. В результате возврат долга пришлось осуществить за счет платежей по налогу на прибыль Воронежского Сбербанка, 30% которого остается в области. Едва расплатившись по старым обязательствам, администрация области тут же привлекла новый кредит Сбербанка на сумму свыше 200 млн. руб. для финансирования статей областного бюджета в 1999 г. Очевидно, что и новые заимствования будут погашены путем налоговых взаимозачетов, а это еще больше подрывает доходную базу регионального бюджета.

Таким образом, приведенные данные подтверждают то, что дефолт 17 августа 1998 г. существенно сократил основную часть поступлений (налоги) в региональные бюджеты, и поэтому руководители регионов любыми путями стараются покрыть возникающий дефицит регионального бюджета, и в первую очередь за счет дополнительных финансовых поступлений из федерального центра.

В целом распределение налоговых поступлений между регионами и федеральным центром установлено в приблизительно равной пропорции — 50 на 50, однако субъекты Федерации находят способы изменить это соотношение в свою пользу. Указанное явление становится возможным благодаря тому, что региональные власти разрешают вносить часть обязательных платежей в неденежной форме, в то время как Правительство РФ категорически запрещает взаимозачеты с федеральным бюджетом, неукоснительно требуя обеспечить соответствующие расчеты "живыми деньгами".

В результате из всего объема бюджетных поступлений за январь—сентябрь 1998 г. в Ростовской области доля платежей в территориальный бюджет составила 70%, в Тюменской — 71%, в Челябинской — 77%. Соответственно недоимка по платежам в федеральный бюджет росла опережающими темпами по сравнению с региональной налоговой задолженностью.

Решение Правительства РФ в сентябре 1998 г. о возобновлении проведения зачетов по платежам в федеральный бюджет не внесло принципиальных изменений в соотношение платежей. Так, из общей суммы налоговых доходов, собранных бюджетной системой в ноябре 1998 г., только 35% было зачислено в федеральный бюджет, а 65% поступило в бюджеты территорий. Компенсирующим фактором для федерального бюджета является гораздо более высокая, чем в региональных бюджетах, доля "живых денег" в объеме налоговых перечислений: в конце 1998 г. она составила свыше 70%.

По мере стабилизации финансово-бюджетных отношений в период с 1999 по 2000 г. постепенно возрастает объем средств, ежемесячно зачисляемых в бюджеты различных уровней. Однако этот рост в значительной степени обусловлен инфляционными явлениями, а также вынужденным применением взаимозачетов по расчетам с бюджетной системой.

Следовательно, еще долгое время федеральный центр будет вынужден постоянно оказывать помощь региональным бюджетам, и в первую очередь с целью смягчения социальной напряженности в различных регионах Российской Федерации. Следует отметить, что помимо выделения средств финансовой поддержки на выплату зарплаты федеральное правительство оказывает помощь регионам и по другим направлениям. Речь идет, в частности, о поддержке функционирования топливно-энергетического комплекса северных и восточных районов путем взаимозачетов с федеральным бюджетом и выделения бюджетных ссуд. Кроме того, правительство косвенно участвует в финансировании инвестиционных проектов в ряде российских регионов, как правило, предоставляя отсрочки по уплате федеральных налогов. Во всех этих случаях федеральный центр стремится избежать непосредственного расходования денежных средств, объем которых остается ограниченным даже с учетом дополнительных инфляционных доходов бюджета.