- •Рецензенты: е. М. Вечтомов, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики ВятГгу, академик раен, член-корреспондент рае

- •Оглавление Введение ………………………………………………………………………… 5

- •Глава I. Концепции мышления. …………………………………………..…. 6

- •Глава II. Постановка научных проблем…………………………………….67

- •Глава III. Формирование научного метода и его инструментальность.116

- •Глава IV. Оценка результатов решения научных проблем и их обоснование…………………………………………………………………….220

- •Введение.

- •Глава I. Концепции мышления

- •1. Деятельностные теории мышления

- •1.1. Логицизм: мышление сводится к логике

- •1.2. Психологические трактовки мысли

- •1.3. Мышление в когнитивных науках

- •2. Технологическая концепция сознания и мышления

- •2.1. Интеллект как технология производства знаний.

- •2.2. Интеллектуальные способности как субъектное условие мышления.

- •2.3. Союз интеллекта с психикой – условие мысли

- •Глава II. Постановка научных проблем

- •1. Научная проблематизация как ценностный выбор

- •1. 1. Виды исследовательских задач.

- •1. 2. Основные научные идеалы

- •2. Развитие научной проблемности.

- •2.1. Движение от абстрактной темы к конкретным задачам.

- •2.2. Структурность научной проблемы.

- •3. Репрезентация исследовательских проблем.

- •Глава III. Формирование научного метода и его инструментальность

- •1. Структура исследовательского метода

- •1. 1. Содержание метода: теория, идеи и принципы.

- •1. 2. Операции и правила исследования.

- •2. Творческие процессы формирования метода и его инструментального действия.

- •2.1. Условия инструментальной открытости.

- •2.2. Креативное воображение в научном гипотезировании.

- •2.3. Творческая интуиция в науке.

- •Глава IV. Оценка результатов решения научных проблем и их обоснование

- •1. Способы определения истинностности продуктов научной мысли.

- •2. Совместима ли истинностность с научной эффективностью?

- •2.2. Рефлексия научных методов.

Глава III. Формирование научного метода и его инструментальность

1. Структура исследовательского метода

После выдвижения проблемы наступает этап поиска средства ее решения – метода. Знание, которое стало содержанием проблемы, оценено в виде отклонения от нормы. Чтобы незавершенную когнитивную структуру довести до должного результата, нужны особые инструменты мысли. В чем заключается их своеобразие?

1. 1. Содержание метода: теория, идеи и принципы.

Метод занимает другое место когнитивного пространства мысли нежели, чем проблема. Голландский психолог Д. Ван де Хейр высказал следующее мнение о способе решения проблем. После того как проблемная ситуация представлена языковыми символами, нужно искать в этом субъективном пространстве особую «точку зрения». Это требует активных действий с символами, где новые аспекты познаваемого объекта как бы выдумываются125. В одном аспекте с автором следует согласиться однозначно, условия задачи являются определяющим исходным пунктом, от которого нужно отталкиваться в поисках необходимого средства решения. Но мы не согласны с тем, что сфера поиска должна ограничиться субъективным пространством задачи. Ван де Хейр разделяет основную ошибку гештальт-психологов, сводящуюся к тому, что незавершенный гештальт задачи исчерпывает поле решения. И здесь для плодотворного выхода уместно обратиться к античной культуре, представители которой наметили перспективное направление рефлексии.

Древнегреческие мыслители полагали, что средством решения проблемы-задачи является метод. Под словом «methodos» они подразумевали путь, ведущий к цели и составляющий решение задачи. Здесь предполагается отдаленность искомого пункта от мыслителя, находящегося в задачной ситуации. Речь идет о некотором пространстве, таящем в себе множество возможных направлений пути, и в этой хаотически пугающей неопределенности нужно выбрать линию строго однозначного маршрута. Такой путь и есть метод, приводящий к целевому результату. Здесь прослеживается различие между проблемой как исходным пунктом и методом – путем, соединяющим начало с концом. Речь идет о разных участках пространства, что косвенно указывает и на различные функциональные положения когнитивного пространства. Проблема выражает начальное затруднение (бездорожье), метод же, подобно карте, указывает выход из него.

Примечательно то, что Ван де Хейр предлагает для решения проблемы искать особую «точку зрения». Нетрудно догадаться о совпадении последней с методом, и это подтверждают сами ученые. В начале XX века английский экономист Дж. М. Кейнс заявил, что экономическая теория свои первые предпосылки черпает в наблюдениях. Л. фон Мизес оценил этот тезис как распространенное заблуждение, путающее предмет с методом. Экономиста отличают не какие-то особые факты, доступные лишь посвященным, а метод в виде иного взгляда на мир, позволяющего обнаруживать такие аспекты явлений, которые не в состоянии увидеть другие126.

Такое понимание заложили уже греческие мыслители. Хорошо известно, что из всех чувств античная культура выделяла зрение и видела его преимущество в оптимальной связи с работой разума. Отсюда термин «теория» означал «умозрение», и вполне понятно, почему Аристотель определял рассудок как способность умосозерцать. В контексте этих представлений естественно признать метод некоторой «точкой зрения», откуда может открыться перспектива пути. И здесь метод не должен совпадать с местом задачи, мыслитель обязан найти такую позицию, чтобы посмотреть на проблему со стороны и сверху. Только данная неравноценность может дать успешное решение.

В настоящее время в качестве синонима метода очень часто используется термин «подход». Истоки этого представления опять же тянутся в античность. В платоновском диалоге «Менон» Сократ предлагает для исследования вопроса о добродетели исходить из предпосылки подобно тому, как это делают геометры. Предпосылка определяется в виде заранее выделенных основных положений («ipоthesa»), заслуживших доверие. В своем комментарии А.Ф. Лосев указывает, что буквальными значениями слова «ипотеса» являются – подположение, подставка, подступ, ступенька. Эти метафорические смыслы углубляют понимание метода, подчеркивая несколько иные аспекты, чем функции пути и точки зрения. Если последние образы характеризуют связывание задачи с конечным результатом, где метод исходит из нее, то здесь картина радикально меняется. Метафора подстановки-ступеньки помещает метод перед задачей, что выражает ситуацию использования технического (пусть и подсобного) средства. Здесь уже преодоление барьера на пути предполагает использование искусственных орудий и Платон прямо указывает, что в роли органона выступают особые знания – предпосылки. Эту традицию отождествления метода с когнитивным инструментом позднее поддержал Гегель. «Метод есть само знание, для которого понятие дано не только как предмет, но и как его собственное, субъективное действование, как орудие и средство познающей деятельности…».

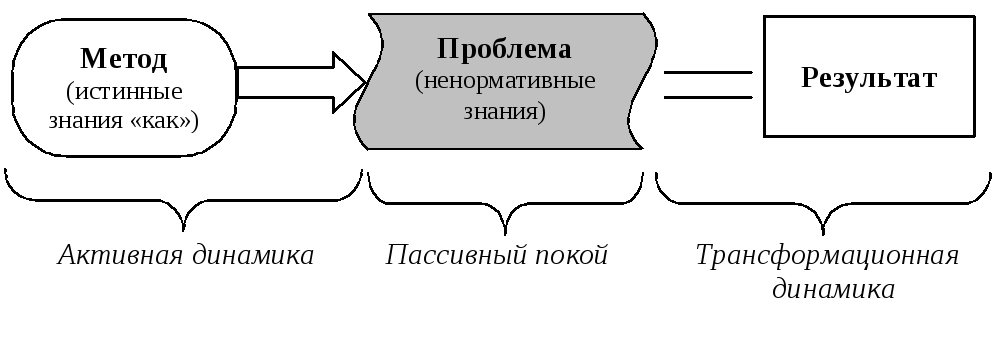

Если проблема есть «знание-что», то метод – это «знание-как». «Обдумай что, но более обдумай как» - говорит Гомункулус Вагнеру в гетевском «Фаусте». Эти смыслы развертывает технологическая концепция. Интеллект способен структурировать знания на два функциональных блока: предмет и метод. Знания, входящие в состав предмета, выполняют ряд функций: а) репрезентация изучаемого объекта; б) пластичный материал, способный менять свою структуру; в) поле приложения усилий метода. Все эти роли концентрируются в характеристике «что» – когнитивный предмет выступает заместителем внешнего объекта. В мышлении он обретает форму проблемы, она становится полноценным предметом для действия метода.

Если проблема есть для мышления «что», то метод выражает собой блок «как». Такая композиция отвечает требованию интеллектуальной технологии. Сырьевой компонент («что») можно преобразовать в искомый результат, лишь применяя к нему некий инструмент. В роли орудия («как») и выступает метод, способный осуществить в проблемном материале необходимые когнитивные трансформации. Ясно, что проблема играет относительно пассивную роль, активное же доминирование принадлежит методу. Функциональная неравноценность обусловлена содержательным различием, проблема и метод представляют разные уровни знания. Если «что» относится к когнициям относительно низкого уровня, которые имеют отклонения от нормы и пребывают в статичном положении сырья, то блок «как» включает более фундаментальные образования. Относительно высокий уровень организации метода выражается в структурной оформленности и нормативности его содержания. Хотя в условиях задачи существуют истинные элементы, главными остаются формы незнания: лакуны, разрывы и т.п., что далеко от образцов истины. На этом фоне ко всему содержанию метода предъявляются строгие истинностные критерии, только истинный метод, соответствующий поставленной проблеме способен привести к успеху. Если к этому еще добавляется особая динамичность метода по отношению к проблеме, то такое совершенство и позволяет ему играть роль средства решения проблемы.

Метод есть схема, вобравшая в себя содержательные и обобщенные знания. С определенной условностью можно выделить три типа метода: 1) практический, служащий достижению пользы; 2) мировоззренческий, обеспечивающий получение ценностных результатов; 3) научный, ориентирующийся на производство новых и объективно-истинных знаний. Критериями здесь выступают определенные результаты мышления, которые формируются под влиянием методов. Если каждый тип предполагает огромное многообразие методов, то можно ли вести речь о единстве всех типов? Мы полагаем, что исследование универсальных свойств метода имеет разумный смысл, который может оформиться в философскую концепцию или в методологию (в прямом значении).

Определение метода через схему является классическим после работы Ф. Бартлетта (1932). Для английского ученого схема была рациональной формой памяти, в которой накопленный опыт актуализируется для решения последующих проблем. Весьма расплывчатое представление о схеме как таковой побуждало последующих исследователей прилагать специальные усилия. Одна из лучших трактовок когнитивной схемы принадлежит У. Найссеру. «Схема не только план, но также и исполнитель плана. Это структура действия равно как и структура для действия… Если прибегнуть к генетическим аналогиям, схема в любой данный момент времени напоминает скорее генотип, чем фенотип. Она делает возможным развитие по некоторым определенным направлениям…»127. Здесь видно, что схема является планом как структурой действия и его функционирование подобно генотипу. Кроме того, Найссер вводит понятие «экстенсивной схемы», которая включает в себя некоторую совокупность менее широких схем и определяет характер их активности. Однако и такое уточнение мало что проясняет в содержательных характеристиках метода как схемы. Когда речь идет о плане, то имеется в виду чисто ролевая функция, которая не раскрывает структуру того, что выступает в этом качестве. Сравнение с генотипом также подчеркивает значимость схемы, оставляя в стороне все остальное.

Связь схемы и знаний не подлежит сомнению, вопрос сводится к определению той границы, которая выделяет когниции, способные быть методом. Условно все знания можно разделить по степеням общности на единично-фактуальные и общие. Если первые фиксируют какие-то сугубо уникальные свойства реальности, то вторые имеют некую степень общности. Для формирования метода менее важны описания единичностей и более значимы знания общего характера. Здесь действует одно простое соображение – мы более ценим те инструменты, которые помогают в разных ситуациях, нежели те, что служат один раз. Иначе говоря, к методу предъявляется одно из основных требований: он должен решать некоторую группу задач. Чтобы соответствовать такой норме, метод обязан иметь в своем составе знания общего содержания, что и делает его типичным средством.

В разных типах метода качество знаний и степень их общности отличаются вариативностью. Для методов относительно простой практической деятельности присущи эмпирические обобщения малой общности. Речь идет о рецептурных правилах, регламентирующих действия для производства определенного блага (кулинарные советы, рекомендации поиска грибов, рыбной ловли и т.п.). Более сложный характер имеют мировоззренческие методы, использующие ценностные теории: учения, доктрины, концепции. В качестве когнитивных единиц здесь фигурируют понятия, выявляющие духовно-ценностные смыслы. В теологическом и эстетическом мышлении участвуют весьма сложные ценностные теоретические структуры. Традиционную универсальность демонстрируют философские категории, которые могут составлять как чисто философские стратегии мысли, так и методы, сочетающиеся с практическими, мировоззренческими и научными подходами.

Специфической сложностью отличаются научные методы. Их состав определяется разнообразием видов научного знания: факты науки, эмпирические обобщения и законы, теоретические законы и теории, фундаментальные теории и научные картины. Хотя факты науки носят характер первичных обобщенных описаний, все же они близки к уровню единичности и потому в содержание метода не включаются. Чаще всего они образуют контекстную основу условий проблемы. Все же остальные результаты науки способны войти в состав того или иного исследовательского метода.

Научная теория и исследовательский метод. В 1987 году вышла в свет коллективная монография, где советские философы попытались проанализировать все существенные связи между научной теорией и методом. Здесь возникли трудности определения научной теории, ибо существует значительное многообразие теоретических структур науки. Одно дело – строгая аксиоматическая теория, другое ‑ теоретическая концепция, где объединены эмпирические и теоретические законы с мировоззренческими идеями. И все же авторы сформировали некую паллиативную модель теории, где нашлось место следующим признакам: обобщенное знание, ориентация на объективную истину, выведение эмпирических следствий из теоретических законов и т.п. Все авторы пытались проследить единство и различие. Единство усматривалось в том, что научное знание является тем субстратом, из которого формируются обе структуры. Если нет истинного воспроизведения изучаемого объекта, то невозможны как теория, так и метод. Однако между ними есть и существенные различия, ведущее из них выражается в функциях. Если теория выполняет четыре функции: а) информационную; б) мировоззренческую; в) инструментальную; г) проективную, то методу присущи только две функции – инструментальная и проективная. У метода инструментальность является главной функцией, у теории эта функция не главная128.

С таким различением трудно согласиться. Мы полагаем, что автор искусственно расширил круг ролей, которые способна играть теория. Основная функция теории – «информационная», то есть ученые создают такие когнитивные продукты, которые своей семантикой воспроизводят изучаемый объект в его существенных связях. Если абстрактно-понятийное ядро теории соответствует критериям логической и концептуальной связности, а эмпирические следствия получили экспериментальное подтверждение, то теорию считают объективно-истинным знанием. Это и есть информационно-познавательная функция теории. Мировоззренческая функция здесь излишня, ее в лучшем случае берет на себя научная картина (В.С. Степин). Что же касается инструментальной и проективной функций, то к теории они не имеют прямого отношения, ибо являются свойствами метода.

Все основные качества научной теории складываются в контексте ее стратегического отношения к исследуемому объекту. Если взять такой аспект как истинностность, то он так или иначе трактуется в рамках связи теории с объектом. Ч.С. Пирс совершенно правильно полагал, что истина есть завершение исследования. Если представить мышление в виде циклического процесса, начинающегося постановкой проблемы и заканчивающегося получением проверенного результата (решения), то в словах Пирса есть безусловный смысл. В исходном состоянии сомнения говорить об истине не приходится, проблемное знание как раз отличается разными отклонениями от ее стандартов. Но вот решение найдено, оно подвергнуто теоретической критике и успешно выдержало эмпирические испытания. Представители научного сообщества такой продукт оценивают как истинный. Если данный результат имеет достаточный уровень общности, то его можно назвать теорией или истинным знанием некоторой объективной закономерности. Для Пирса это означало завершение мыслительного процесса и переход в состояние практической уверенности и эффективности. И вот уже здесь начинается сближение его позиции с точкой зрения Р. Рорти.

После того, как теория стала устойчивым результатом познания, начинается период ее множественных превращений в метод. В любом производстве происходит метаморфоза превращения продукта в средство, нечто подобное есть и в мыслительной культуре. Академик А.Н. Крылов сравнивал математику с мастерской для вытачивания инструментов. Эту аналогию можно распространить не только на всю науку, но и на все области познания. Удел всех познавательных результатов в виде общих знаний (теорий) заключается в том, чтобы становиться методами мышления. Обретение этого функционального качества начинается с постановки проблемы и поиска соответствующего средства решения. Как только определенная теория привлечена в такой роли, она на данный период времени теряет качество теории и превращается в метод. Эти функции не могут совмещаться одновременно и лишь чередуются по принципу «или – или». Вне проблемной ситуации знание существует в форме теории, выражая в ней покой завершенного результата и истину, соответствующую объекту. Орудийность здесь существует в виде потенциальной роли. Реальным инструментом теория становится по отношению к проблеме, ибо ее привлекают в качестве метода решения. В этой динамической связи истинное содержание знания не пропадает, но его соотношение с объектом становится несущественным. На первое место уже выдвигается способность знания быть исходным средством активности субъекта. Метод как таковой предназначен для эффективной и плодотворной деятельности мышления, где из проблемного сырья производится новое знание. Метод здесь демонстрирует способность наличного знания становиться когнитивным инструментом обработки и за счет этого добиваться эффекта «вытягивания шеи» (К. Поппер). Сама по себе теория таким свойством не обладает. С решением проблемы процесс мышления заканчивается, метод как орудийная функциональная структура сходит на нет. И его содержание вновь обретает форму теории. При возникновении соответствующей проблемы снова появляется потребность в методе, что возобновляет процесс превращения теории в инструментальное средство. Цикличность подобных метаморфоз очевидна для всех типов мышления, включая науку.

Переключение теории с режима объективно-истинностного существования на режим субъектно-активного хорошо осознают сами ученые. Так, Дж. Вейценбаум полагает, что если исследователь интересуется строением теории, тем, как из начальных принципов вытекают общие утверждения, а из них частные следствия, и тем, какие переменные сделать существенными, а какие – несущественными, то все это является внутритеоретическим делом. (В наших терминах данный аспект оценивается как становление теории по отношению к объекту). Совершенно другая деятельность начинается тогда, когда сложившуюся теорию начинают использовать как карту частично исследованной территории. Здесь ее значение заключается не в том, что она отвечает на вопросы собственного устройства, а в том, что она направляет ученого на осмысленный поиск чего-то нового. Пустить теорию в работу, значит, посредством понятийных структур ставить исследовательские вопросы, выдвигать гипотезы и планировать эксперименты. Только в таких формах применения теории реализуется ее эвристическая роль, ведущая к получению новых научных результатов129. Итак, одно дело – это формирование теории и пребывание ее в качестве сложившегося продукта («составление карты и нахождение ее на полке»), другое дело – применение теории в роли эвристического средства («использование карты для ориентации на территории»). В последнем случае как раз и предполагается бытие не теории, а метода.

Здесь уместна иллюстрация из истории естествознания. Формализмы, которые использовал Дж. К. Максвелл при создании теории электромагнитного поля, за несколько десятков лет до этого были созданы О. Коши, У. Гамильтоном и другими математиками. Данные математические структуры существовали в виде результатных теорий. Когда Максвелл привлек и применил их к физическим проблемам, они стали функционировать не в качестве теории, а в роли метода. После того, как конструирование новой электродинамики было закончено, формализмы снова обрели положение математической теории с потенциальной инструментальностью.

Идея как форма метода. Как обобщенное знание теория существует в различных формах и одной из них является идея. Ее содержанием выступает некий элемент обобщенной информации, это может быть – эмпирическое представление, научное понятие, закон науки, художественный образ, философская категория и т.п. Локально-узкое содержание идеи определяет абстрактные границы ее инструментального действия. «Всякая идея сама по себе есть ведь умственное окошко» (В.С. Соловьев).

Ч.С. Пирс подчеркивал такой признак идеи как ее ясность. Конечно, здесь подразумевается содержательный аспект, неясность того, о чем говорит идея, резко снижает ее шансы стать плодотворным началом. Когнитивное содержание идеи должно быть внятным и осмысленным резюме ранее состоявшегося исследования. Но золотая пора идеи остается не позади человека, а впереди, она открывает окно в будущее (Г. Башляр). Все в идее подчинено функции метода. Если темное представление становится идеей, то ее инструментальность может обернуться отсутствием результата. В таком случае заявляют о неплодотворной идее. Пирса можно понять в том смысле, что только ясные идеи демонстрируют эффективное познание. Может быть, это и имел в виду древнекитайский мыслитель Мо-цзы, когда утверждал, что «на основе прошлого познаем будущее, на основе ясного познаем скрытое».

Идея есть понятие, служащее орудием решения проблемы. Это определение хорошо подчеркивает единство содержательного и инструментального аспектов. В науке довольно часто устанавливается своеобразное разделение труда. Одни ученые производят общие утверждения (отражательно-истинностный аспект), другие же стремятся «извлечь пользу из принципа» (П. Ферма), т. е. превращают их в эффективные орудия (активная функция). Если Г. Лоренц получил понятие локального (местного) времени, новые преобразования координат и ввел их в электродинамику, то плодотворные выводы из них продуцировал А. Эйнштейн. Вот почему «значение научной идеи часто коренится не в истинности ее содержания, а в ее ценности». (М. Планк). Но ведь ясно, что речь идет не о всяких понятиях, а о ключевых когнициях, которые имеют решающее значение для решения проблемы. Стало быть, в формировании идеи важную роль играет выбор. Дж. Дьюи метко подметил главную трудность такого процесса – на знаниях нет ярлыка, который бы указывал: «пользуйтесь мной в такой-то ситуации». Мыслителю остается лишь догадываться и с большим риском ошибки выбирать какой-то фрагмент, оценив его в качестве возможной и успешной идеи. И если такое происходит, то в этом случае говорят: «мне в голову пришла счастливая идея», «его озарила идея».

Рождение идеи всегда предполагает какую-то форму творчества. В огромном и разнообразном множестве открытий можно выделить следующие типичные проявления изобретения идей: а) нахождение новой предметной области уже наличной идеи и ее переосмысление; б) переоценивание незначительных когнитивных элементов в значимые идеи. Обязательным условием всех случаев творческой догадки, ведущей к производству идеи, является постановка проблемы и наступление этапа формирования (мобилизации) метода.

На явную связь проблемы с изобретательской идеей указал немецкий ученый Г. Гельмгольц. Ему предстояло изложить студентам теорию свечения глаза, разработанную Брюкке. Последний был на волосок от изобретения глазного зеркала, но замедлил поставить себе вопрос, какой оптической картине принадлежат исходящие из светящегося глаза лучи. Методические соображения вынудили Гельмгольца поставить такой вопрос. Кроме того, занимаясь медициной, он знал о нужде окулистов в приборах для определения «черного бельма». За несколько дней Гельмгольц сконструировал новый прибор и дал возможность изучать живую человеческую сетчатку130.

Идеи обнаруживаются в других научных дисциплинах. Рассмотрим зарождение идейных основ эволюционной теории. Начальный этап был заложен французским биологом Ж.-Б. Ламарком, который взял философскую идею развития и в 1809 году конкретизировал ее в эволюционную идею жизни. В качестве источника изменений он выдвинул упражнение органов организма под влиянием внешней среды. Английские биологи Ч. Дарвин и А. Р. Уоллес собрали значительное количество фактов, которое не вписывалось в схему Ламарка. Более двадцати лет понадобилось им для теоретической обработки эмпирических данных, где факты указывали на загадку происхождения видов, но сами ничего определенного в отношении пути решения не подсказывали. В этой проблемной ситуации оба исследователя были вынуждены обратиться к внебиологической литературе и оба вышли на книгу английского экономиста Р. Мальтуса (1766-1834) «Опыт о законе народонаселения». И это было отнюдь не случайно, идеи данной книги широко обсуждались общественностью Великобритании в середине XIX века. Мальтус утверждал, что если люди размножаются в геометрической прогрессии, а средства жизни – в арифметической, то отсюда вытекает борьба всех за выживание. Через призму своей проблематики Дарвин социальную идею превратил в биологическую. Он писал, что в его книге признается «борьба за существование, проявляющаяся между всеми органическими существами во всем мире и неизбежно вытекающая из геометрической прогрессии их размножения. Это – учение Мальтуса, распространенное на оба царства: животных и растений»131. Перенос двух тезисов с человеческого общества на мир жизни и стал главным идейным творчеством Дарвина.

Вненаучное знание как источник научных идей. Н. Бор рекомендовал теоретикам ориентироваться на разработку «сумасшедших» и «безумных» идей. Здесь учтен тот момент, что с точки зрения наличных рациональных построений принципиально новая гипотеза должна оцениваться как нечто противоречивое, иррациональное. Таким образом, вполне явно в стиль современного научного мышления закладывается конструктивность иррациональных сил сознания.

К традиционно иррациональному обычно относят мифы, эзотерическое, знание типа магии, алхимии и т. п., т. е всю герметическую культуру. Позитивистское игнорирование влияния герметической традиции па естествознание противоречит его реальной истории. Многие научные дисциплины имеют свои оккультно-магические прообразы: геомантия-геометрия, астрология—астрономия, алхимии химия. Вместе с тем нельзя согласиться с Ф. Йетс (Ейтс) и другими западными исследователями, которые абсолютизируют влияние эзотерических форм на науку. Здесь, как и в случаях с другими видами вненаучной культуры, важно найти реальную меру воздействия на научное знание.

Как в античности, так и в эпоху Ренессанса герметические системы воплощали в себе синкретизмы рациональных и иррациональных компонентов. Числа, геометрические фигуры, операции мышления использовались в нерасчлененном комплексе средств с мистическими ориентациями. Их положение радикально изменилось тогда, когда философы и ученые сделали их предметом изучения.

Новая научная истина всегда кажется парадоксальной, если она воспринимается с. позиции ранее сложившейся и утвердившейся теории. В выборе из двух альтернативных способов устранения иррациональности (отвергнуть инновацию или принять се) превосходство вначале у сторонников традиции. Источником нарушения нормы они считают новую гипотезу. Для ученого-новатора абсурдной кажется старое, решение. Когда в начале XIX в. Т. Юнг выдвинул идею интерференции, то для его коллег она показалась несовместимой с основами оптики. Авторитетный физик Д. Араго заявил: «Вот, бесспорно, самая странная из гипотез! ...Кто бы мог подумать, что свет, слагаясь со светом, может вызвать мрак!»132. Гипотеза выглядела «странной», потому что она противоречила корпускулярной концепции света, которая господствовала в физике более века и обрела статус «нормальной» теории.

Ситуация из истории физики показывает недостаточность отдельных, изолированных, пусть даже и фундаментальных норм. Упрек в иррациональной странности был снят с интерференционной гипотезы лишь в ходе применения норм эмпирической проверки, согласованности с другими теоретическими разделами и т. п. Однако и весь комплекс норм, ориентирующихся на научные результаты, имеет свои границы действия. Он дополняется группой предпосылочных норм. Их отличает не только иная направленность (начало познавательного акта), но и особые содержательно-стилевые характеристики. Если результатные правила жестко ограничивают активность субъекта, то предпосылочные нормативы ориентируют ученого на весьма свободные действия. Эта противоположность реализуется большинством норм. С позиции рациональных результатов нужны: однозначная определенность, исключающая полисемию и логические противоречия, недопущение гипотез - ad hoc, дискурсивность всех рассуждений, максимально возможная критика и т. п. Шкала предпосылочных норм разрешает привлечение неопределенных смыслов, рекомендует не избегать в ряде случаев ad hoc - утверждений, существенно ограничивает концептуальную критику и т. д. Налицо своеобразная инверсия нормативных комплексов.

В контексте предпосылочных регулятивов радикально меняется отношение к иррациональному фактору. Если прежде всего его активность расценивалась как полностью негативная, то здесь она приобретает и позитивную роль. Это обусловлено деятельностной сущностью предпосылочных оснований. Проблематизация и выбор метода протекают в широком поле научной и вненаучной культуры, что предоставляет мышлению множество измерений свободы. В ходе различных процедур выделяются рациональные моменты путем очищения их от мистических сторон и превращаются в самостоятельные абстракции. В таком виде они и и входят в науку.

Современный этап развития науки актуализировал тему соотношения науки с мифологией. Как отмечал М. Д. Ахундов, почти у всех современных теорий пространства существуют архаичные прообразы. У истоков геометродинамики Дж. Уилера лежит миф о пустом искривленном пространстве, релятивистская космология сопряжена с архаичным представлением о «начале» времени. Некоторые буржуазные ученые в поисках идей сознательно обращались к мифологическим ресурсам: схема восьмеричного пути Будды для систематизации элементарных частиц, притча об ожерелье Индры для бутстрапной модели и т. п. Из всего этого У. А. Раджабов делает вывод, что в научной концепции весьма трудно, если вообще возможно, отделить научный компонент от мифологического. «Можно даже говорить о своего рода относительности мифологического компонента, суть которого выявляется только при переходе к следующему теоретическому уровню знания».

Привлечение мифов к производству научных концепций - реальность науки. Однако мысль о включении мифов в структуру научной теории вызывает возражения. Если для раннего естествознания признается цепь последовательной рационализирующей демифологизации: миф - философема (натурфилософская догадка) - научная идея (теоретическая гипотеза, модель), то почему современная наука должна исключать такой путь рационализации? Миф, попадающий в голову теоретика, предварительно выбирается из мифологического множества. Эта селекция идет через призму вполне определенных научных соображений. Затем у выбранного мифа выделяют рациональный компонент и переосмысливают его в научных понятиях. Ясно, что конечный продукт ценностно-инструментальных процедур должен разительно отличаться от исходной предпосылки. И действительно, одно дело признавать миф, где «мир рождается из ничто» (выражение А. Фридмана), другое - утверждать, что из физического вакуума в допланковскую эпоху рождались первые элементарные частицы. Если первое - вненаучный миф, повлиявший на формирование теоретической гипотезы, то второе - элемент научной концепции.

Мифологическому сознанию родственна религия как форма превратного мировоззрения. Ее влияние на развитие научного отражения в целом негативно. Вместе с тем непредвзятый анализ истории естествознания выявляет неоднозначную роль религии и теологии в науке. Случаи позитивной детерминации можно объяснить тем, что религиозные образы, как и все формы мировоззрения, способны к частичной переинтерпретации. Входя в структуру научных систем, они приобретают возможности амбивалентного истолкования. Контекст специальных знаний может нейтрализовать религиозный аспект и активизировать нерелигиозные смыслы, которые ранее были подавлены основным значением.

Историческая эволюция христианской религии после средневековья шла в направлении либерализации идеологического контроля над естествознанием. В эпоху Ренессанса сформировалась концепции природы как «нейтральной» почвы, которая не одушевлена духами и существует для того, чтобы служить человеку. В этой концепции вызрела идея о том, что с благословения творца человек может манипулировать естественной средой в своих интересах. Она санкционировала опытно-экспериментальное исследование и поощряла практическую ориентацию познания. Если античные философы наложили запрет на применение математики к явлениям земной природы, то христианская теология, начиная с XIII в., смогла преодолеть эту ретроградную традицию. Если во всей природе заключен «божественный план» и закономерный порядок, то задача ученого заключается в том, чтобы открыть его с помощью опыта и математики. В рамках этой установки и свершались научные открытия XVI-XVIII вв.

Представление о боге нередко привлекалось в качестве модельной схемы в тех случаях, где был открыт дефицит понятийных средств. В таком русле оформилась идея творения. Иудео-христианские и мусульманские доктрины были основаны на том, что бог в каждое мгновение заново творит мир, поддерживая этим его существование. Эта идея реновации, лежавшая в культуре средневековья мертвым грузом, была актуализирована учеными XVII в. Они переоткрыли ее и заставили «работать» в физических концепциях движения. Так, Лейбниц применил идею «нового творения» («транскреации») в физике удара.

Позднее идея творения превращается в версию «первотолчка». Непосредственным стимулом такой трансформации стала физическая проблематика. В условиях земного притяжения закон инерции не допускает непосредственной опытной проверки. Творцам новой механики нужно было объяснить необычное поведение инерционных тел. Перед ними встала трехаспектная проблема: 1) Каков источник инерционного перемещения тел? 2) Почему движущееся по инерции тело стремится продолжить свое движение? 3) Откуда взялось инерционное движение, если ни одно тело не способно прийти в движение без посторонней силы? В согласии с библейским мифом о сотворении мира был предложен Бог как первая динамическая причина (первотолчок). Для нас как представителей науки XX в. ошибочность такого решения несомненна и очевидна. Но в культуре XVII в. оно было по-своему естественным, необходимым и к тому же давало определенный выигрыш. Все три вопроса для этого этапа развития науки были преждевременными. Своим псевдорешением концепция первотолчка сняла их с повестки дня и тем самым направила активность исследователей на реальные проблемы.

Идея первотолчка стала ядром деистического мировоззрения. По сравнению с ортодоксальной теологией оно дало ученым существенную прибавку в теоретической самостоятельности. Но ученые по-разному реализовывали отвоеванную свободу. У Р. Декарта бог все еще непосредственно воздействовал на природные тела, поддерживая в их системе порядок и сохраняя неизменным общее количество движения. У И. Ньютона бог уже существовал в абсолютном пространстве и времени, и лишь отсюда управлял инертными телами посредством силы тяготения. Постановка бога в самое начало творения со временем исчерпала познавательные потенции деизма. Космологические концепции И. Канта и П. Лапласа знаменуют переход от деизма к атеистическому этапу развития естествознания. Устранение теологических трактовок и моделей выявило у некоторых из них позитивную роль временных эвристических «лесов». Так, в системе Ньютона мгновенное дальнодействие гравитации «объяснялось» божественными возможностями. До начала работы над ОТО такой подход защищал феноменологическую схему закона тяготения от «измышления» заведомо несостоятельных объясняющих гипотез.

Вхождение вненаучной культуры в науку «законно» лишь в контексте предпосылочных норм. Хотя в нем мифы, эзотерические и религиозные элементы оценивались как особые иррациональные формы, их привлечение признавалось правомерным. Обязательным условием рационализации выступала концептуальная обработка в роли проблемного материала. История науки показывает, что вненаучные заимствования из герметической и религиозной культур свелись в основном к содержательным видам. Особого влияния на стиль научного мышления они не оказали.

Научные принципы. В научном познании следует, прежде всего, четко обозначить два уровня творчества. Деятельность теоретика «делится на две части. Он должен, во-первых, находить эти принципы, во-вторых, развивать вытекающие из этих принципов следствия»133. Второй принцип определяет формирование теоретической системы и становится ее исходным началом. Идея - это универсальная форма, характеризующая практику, спекулятивный дискурс и научный поиск. В отличие от нее принцип не характерен для практического интеллекта и действует, главным образом, в сфере теоретической мысли. Основное своеобразие принципа (лат. principium основа, начало) сводится к тому, что он конституируется в качестве начала, на котором строится остальное содержание концептуальной системы. Это положение делает принцип такой когницией, которая лишена логического обоснования в виде выводимости из чего-либо. Укорененность принципов античной геометрии разумной верой выразилось в том, что ученые называли их аксиомами и постулатами. Но, как и любой принцип, они несли специфическую рациональность. Принцип строится в виде четкого суждения и получает строгую формулировку. Стало быть, принцип подлежит суду разума с точки зрения законов логики и правил грамматики. Кроме того, если в своей теоретической системе принцип закрыт для критической оценки, то по отношению к другим теориям он открыт.

На фоне мировоззрения положение принципов научной теории тяготеет к некоторой однозначности. Такая тенденция особо ярко представлена математикой. Когда Евклид завершил работу своих предшественников и создал первую теоретическую геометрию, то никто из ученых его времени и последующих периодов не усомнился в истинности аксиом и постулатов. Они обладали интуитивной ясностью и логической нормативностью. И все же здесь было некоторое исключение в виде аксиомы о параллельных прямых, ее неочевидный характер смущал некоторых ученых. Уже древние геометры (Посидоний, Прокл) и арабские ученые (Назир-Эдлин) пытались представить ее теоремой и вывести как следствие из других аксиом. В XVIII веке попытки возобновились, но увенчались успехом лишь в XIX веке. Усилиями Н.И. Лобачевского, К. Гаусса и Я. Бойаи были созданы неевклидовские геометрии. Это означает, что наука стремится к однозначности своих принципов, но и они подвержены развитию, ведущему к более широким и фундаментальным основаниям. Их пересмотр составляет содержание научных революций.

Высшие виды научного творчества связаны с «нахождением принципов», т. е. с формированием новых теоретических предпосылок или фундаментальных методов. Данный процесс А. Эйнштейн считал самым трудным и сложным. Его особенности наиболее рельефны на фоне дискурсивно-дедуктивного мышления. Если последнее начинается с общих оснований и заканчивается частными следствиями, то «принципиальное мышление» (В. Гейзенберг) исходит из эмпирических знаний и завершается теоретическим концептом. Дедуктивные построения отличаются строгой логической упорядоченностью, производство же предпосылок протекает в условиях значительного ослабления логических и других норм-запретов, ведущего к росту стихийно-хаотических движений. Если первый вид отводит чувственности роль внешней языковой формы, то во втором ее функции существенно расширяются и психическое становится содержательным элементом самого мышления. Входя в его состав, оно разрушает логические связи-стереотипы и порождает новые операциональные формы типа свободных ассоциаций, спонтанных скачков и смысловых диффузий. Такое мышление, реализующее в поисках новых методов «свободную игру сущностных сил» (К. Маркс) сознания, обозначим термином «креативное мышление». Его смысл целесообразнее раскрыть через такие формы творчества как воображение и фантазию.

Нахождение нового принципа является одной из высших форм теоретического творчества. Общей и единой особенностью здесь является лишь то, что обязательным предварительным этапом выступает получение результатной формы решения проблемы. Только вчерашний продукт может стать сегодняшним принципом, обратный процесс просто невозможен. Формы же обращения когнитивного результата в принцип чрезвычайно разнообразны.

В поиске нужного принципа нет каких-то правил, гарантирующих получение того, что нужно ученому. Если логических путей к принципам не существует, остается только способность творческого воображения. Догадка не сводится к чистому произволу и хаотическому поиску, здесь есть свои направляющие регулятивы. Теоретик пользуется некоторыми когнитивными ориентирами в виде рекомендаций и операций, которые не имеют логической строгости и обязательности, но все же ограничивают поле поиска. Многие нормы, относящиеся к принципам, образуют неявный опыт теоретика, он их учитывает, но затрудняется сформулировать. Какая-то часть правил открывается методологической рефлексией и получает вербальную форму бытия. Вот некоторые из них. «Принцип должен быть достаточно широким и охватывать как известные, так и неизвестные факты». «Чем проще содержание принципа, тем лучше». «Абстрактный принцип предполагает конкретизирующую детализацию».

Выдающиеся ученые-теоретики дали реальные образцы угадывания перспективных принципов. Рассмотрим одну из страниц истории физики. Эмпирический факт равенства инертной и гравитационной масс в определенной мере был известен уже Г. Галилею. Приобретя широкое экспериментальное подтверждение, он не получил теоретического объяснения в рамках классической механики. Неудачными оказались попытки связать данный факт с эфирно-механической моделью гравитации (Лесаж) и электродинамикой (К. Лоренц). В эту деятельность включился и А. Эйнштейн. Удивительно высокая точность в равенстве значений масс и обилие неудачных попыток объяснения убедили его в фундаментальной значимости соотношения масс. Когда и специальная теория относительности не смогла справиться с загадочным фактом, ученый решился на удивительную метаморфозу. Эмпирический факт как предмет объяснения он превратил в исходную и теоретическую идею. Здесь произошли две качественные перемены: а) эмпирическое стало теоретическим; б) конечное положение объясняемого предмета уступило место начальной идее. Вместо установки на объяснение на арену вышла теоретическая вера в перспективный метод. На такое способно только гениальное воображение. Идею равенства масс Эйнштейн в дальнейшем превратил в принцип эквивалентности и сделал основой общей теории относительности (ОТО) со всей ее сложной архитектоникой концептуально-математических ходов и следствий.

Этап производства следствий из принципа Эйнштейн считал относительно простым, и с этим согласится любой методолог. Здесь имеется в виду процедура развития принципа в форме последовательного выведения из него следствий. Данный процесс является дедуктивным и подчиняется логическим правилам. Более сложный характер имеет процесс генерализации принципов. Речь идет об этапном обобщении, где частная форма принципа уступает место фундаментальному образованию. При этом на каждом этапе принцип развивается в свою теоретическую систему, а с переходом к более обобщенному принципу происходит значительное расширение области его последствий. Так, в античности Архимед разработал принципы геометрического решения задач физической статики. И. Ньютон довел их до предела возможного совершенствования, закладывая основы динамики. Принцип Д’Аламбера позволил не только сводить проблемы динамики к задачам статики, но и наметил новую аналитическую перспективу. Введя универсальный принцип наименьшего действия, Ж. Лагранж стал решать все задачи механики аналитическими методами.