- •Глава I. Морфология, анатомия, физиология рыб 17

- •Глава I. Филогения и распределение рыб. 110

- •Глава II. Систематика рыб и характеристика основных групп.. 122

- •Система управления рыбным хозяйством. Международные организации

- •Глава II. Аквакультура...::../. 267

- •Предисловие

- •Ихтиология как наука. Предмет изучения. Методы исследований. Значение ихтиологии

- •2. История изучения рыб. Выдающиеся ихтиологи

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Глава I морфология, анатомия, физиология рыб

- •Кожа, чешуя и органы свечения

- •Мышечная система

- •Электрические органы

- •Пищеварительная система

- •Дыхательная система и газообмен

- •Кровеносная система

- •Нервная система и органы чувств

- •- Сосудистая оболочка; 2а - пигментный слой сосудистой оболочки;

- •- Радужина; 4 - хрусталик; 5 - задняя камера; б - передняя камера;

- •Железы внутренней секреции

- •I проаденогипофиз; 2 - мезоаденогипофиз; 3 - метааденгипофиз; 4 - нейрогипофиз

- •Ядоносность и ядовитость рыб

- •Глава II экология и развитие рыб

- •Факторы внешней среды и их влияние на рыб

- •Экологические группы, поведение и миграции рыб

- •Часть вторая частная ихтиология

- •Глава I филогения и распределение рыб

- •Распространение рыб на Земле

- •Глава II систематика рыб и характеристика основных групп

- •Характеристика рыбообразных и рыб

- •Надкласс бесчелюстные-аспатна

- •Рохля; 2- морская лисица; 3 - звезчатый;

- •- Морской кот; 5 - скат орляк; 6 - электрический

- •Подкласс л учеперые-лс 77/V о р тек гсп Надотряд многоперы - роьуртекомокрна

- •Осетровые рыбы:

- •- Атлантическая сельдь;

- •- Черноморская сельдь;

- •Надотряд костные ганоиды - ною8те1

- •- Сельдь черноспинка;

- •- Долгинская сельдь; 3 - каспийский пузанок;

- •- Тюлька каспийская;

- •Щуковые, Угревые, Муреновые и Вьюновые рыбы:

- •Карповые рыбы дельты Волги:

- •- Чехонь; 5 - язь; 6- карась серебряный; 7- линь

- •- Южнокаспийский жерех, хашам; 7 - белый амур;

- •— Обыкновенный сом; 2 - американский сомик;

- •Отряд сомообразные - 8ушшрокме8

- •Отряд сарганообразные - веюмрокме8

- •- Хвалынский бычок; 6 - звездчатая пуголовка

- •Скумбриевые, Тунцовые, Мечерылые:

- •Барракудовые, Кефалевые, Скорпеновые:

- •- Морской ерш

- •Отряд скалозубообразные, или четырехзубообразные, - те тка 0001ут1г0яме8

- •Надотряд гадоидные - саиомоярна Отряд ошибнеобразные - орню11гокме8

- •Скалозуб (фугу); 2 - кузовок; 5-трехтлая колюшка; 4 - девятииглая; 5 - малая южная колюшка;

- •- Минтай; 5 - мерлуза

- •Отряд трескообразные - с а п1р0кме8

- •Змееголовые, Бельдюговые, Камбаловые:

- •Налим; 2- змееголов; 3- бельдюга; 4- калкан;

- •- Морская камбала; 6 - палтус

- •Аквариумные рыбы:

- •Глава I

- •Система управления рыбным хозяйством. Международные организации по регулированию рыболове! пн

- •Глава II аквакультура

- •Икусственное воспроизводство и его роль в формировании запасов рыб

- •Выращивание товарной рыбы. Декоративное рыбоводство

Эволюция

рыб привела к появлению жаберного

аппарата

(рис. 8)

увеличению

дыхательной поверхности жабр, а

отклонение от основно!

линии

развития — к выработке приспособлений

для использования кис-

лорода

воздуха. Большинство рыб дышит

растворенным в воде кислоро

дом,

но есть виды, приспособившиеся частично

и к воздушному

дыханию

(двоякодышащие,

прыгун, змееголов и др.).

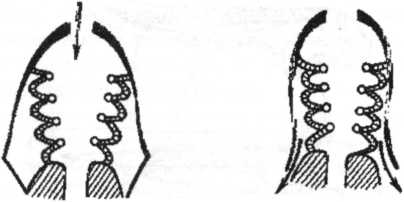

Рис.

8. Развитие жаберного аппарата:

а

- хрящевой рыбы; 6

- химеры; в

- костистой рыбы;

1

- жаберная дуга; 2

- жаберная перегородка; 3

- жаберные лепестки

Основные

органы дыхания.

Основным органом из

влечения

кислорода из воды являются жабры.

Форма

жабр разнообразна и зависит от видовой

принадлежности

и

подвижности: мешочки со складочками

(у рыбообразных), пластинки

лепестки,

пучки слизистой, имеющие богатую сеть

капилляров, - все эта

приспособления

направлены на создание наибольшей

поверхности прр

наименьшем

объеме.

У

костистых рыб жаберный аппарат состоит

из пяти жаберных дуг

располагающихся

в жаберной полости и прикрытых жаберной

крышкой

Четыре

дуга на внешней выпуклой стороне имеют

по два ряда жаберньп

лепестков,

поддерживаемых опорными хрящами.

Жаберные

лепестки

покрыты тонкими складками - лепесточками

в

них и происходит газообмен. Число

лепестков варьирует; на 1 мм жабер

ного

лепестка их приходится: у щуки — 15,

камбалы - 28, окуня - 36. В ре

зультате

полезная дыхательная поверхность жабр

очень велика.

К

основанию жаберных лепестков подходит

приносящая жаберна)

артерия,

ее капилляры пронизывают лепесточки;

из них окисленная (ар

териальная)

кровь по выносящей жаберной артерии

попадает в корен

аорты.

В капиллярах кровь течет в направлении,

противоположном тою

воды

(рис. 9).Дыхательная система и газообмен

Рис.

9. Схема противотока крови и воды в

жабрах рыб:

1

-

хрящевой стержень; 2

- жаберная дуга; 3

- жаберные лепестки;

-

жаберные пластинки; 5 - приносящая

артерия от брюшной аорты;

б

- выносящая артерия к спинной аорте

Более

активные рыбы имеют большую поверхность

жабр: у окуня

ими

почти в 2,5 раза больше, чем у камбалы.

Противоток крови в капил-

ннрах

и омывающей жабры воды обеспечивает

полное насыщение крови

кислородом.

При вдохе рот открывается, жаберные

дуги отходят в сто-

роны,

жаберные крышки наружным давлением

плотно прижимаются

к

голове и закрывают жаберные щели.

Вследствие уменьшения давления

иода

всасывается в жаберную полость, омывая

жаберные лепестки. При

идохе

рот закрывается, жаберные дуги и

жаберные крышки сближают-

|

и, давление в жаберной полости

увеличивается, жаберные щели

откры-

инются,

и вода выталкивается через них наружу

(рис. 10).

Рис.

10. Механизм дыхания взрослой рыбы

37

зует

сплошного покрова. Например, у вьюна

63 %

кислорода поглощается

кожей,

37 % - жабрами; при выключении жабр через

кожу потребляете*

до

85 % кислорода, а остальная часть поступает

через кишечник.

Рыбы,

переносящие меньший недостаток

кислорода и попадаю*

щие

в неблагоприятные условия реже. К ним

относятся обитающие

у

дна, но в проточной воде, осетровые —

стерлядь, осетр, севрюга. ИнтеЛ

сивность

кожного дыхания у них составляет 9-12

%.

Рыбы,

не переносящие дефицита кислорода

(оксифильные), жи

вущие

в проточных или непроточных, но чистых,

богатых кислородом

водах.

Интенсивность кожного дыхания не

превышает 3,3-9 %. Это сип

корюшка,

окунь, ерш.

Через

кожу происходит также выделение

углекислоты. Так, у вьюн

этим

путем выделяется до 92 % от общего

количества.

В

извлечении кислорода из воздуха во

влажной атмосфере учасл

вует

не только поверхность тела, но и жабры.

Важное значение при это!

имеет

температура.

Наибольшей

выживаемостью во влажной среде

отличаются ка

рась

(11 сут), линь (7 сут), сазан (2 сут), в то же

время лещ, красноперка, у1

лея

могут жить без воды всего несколько

часов и то при низкой температур!

При

перевозке живой рыбы без воды кожное

дыхание почти цел!

ком

обеспечивает потребность организма

в кислороде.

У

некоторых рыб, живущих в неблагоприятных

условиях, вырабс

тались

приспособления для дыхания кислородом

воздуха, например дь

хание

при помощи кишечника. В стенках кишечника

образуются скопш

ния

капилляров. Воздух, заглатываемый

ртом, проходит через кишечни

и

в этих местах кровь поглощает кислород

и выделяет двуокись углеро

да,

при этом из воздуха поглощается до 50

% кислорода. Такой вид дь

хания

свойствен вьюновым, некоторым сомовым

и карповым рыбам

значение

его у разных рыб неодинаково. Например,

у вьюнов в условия

большого

недостатка кислорода именно этот

способ дыхания становитс

почти

равным жаберному.

При

заморах рыбы заглатывают ртом воздух.

Он аэрирует наход!

щуюся

в ротовой полости воду, которая проходит

затем через жабры.

Другим

способом использования атмосферного

воздуха служг

образование

специальных добавочных органов,

например лабиринтовог

у

лабиринтовых рыб, наджаберного у

змееголова и др.

Лабиринтовые

рыбы имеют лабиринт — расширенный

карманоо(

разный

участок жаберной полости, складчатые

стенки которого прониз;

ны

густой сетью капилляров, в которых

происходит газообмен. Такт

нии

обом рыбы дышат кислородом атмосферы

и могут находиться вне

ЙИ1И.1

к течение нескольких дней (тропический

окунь-ползун (АпаЪаз

$р.)

т.I

ходит из воды и лазит по камням и

деревьям).

У

тропических илистых прыгунов (РеггорЫксйт

ш хр.)

жабры ок-

рутены

губкообразной тканью, пропитанной

водой. При выходе этих

|1ЫГ|

на сушу жаберные крышки плотно

закрываются и предохраняют

*пПрм

от высыхания. У змееголова выпячивание

глотки образует наджа-

|

и■ | тую полость, слизистая оболочка

ее стенок снабжена густой сетью

мшилляров.

Благодаря наличию наджаберного органа

он дышит возду-

«пм

и может находиться на мелководье при

30 °С. Для нормальной жиз-

ш

деятельности змееголову, как и ползуну,

нужен и растворенный в воде

кислород,

и атмосферный. Однако во время зимовки

в прудах, покрытых

щ.дом,

он атмосферным воздухом не пользуется.

Для

использования кислорода воздуха

предназначен и плаватель-

пузырь. Наибольшего развития как орган

дыхания он достигает

II

иоякодышащих рыб. У них он ячеистый и

функционирует как легкое.

11ри

этом возникает «легочный круг»

кровообращения.

Состав

газов в плавательном пузыре определяется

как содержани-

ем

их в водоеме, так и состоянием рыбы.

Подвижные

и хищные рыбы имеют большой запас

кислорода

и

плавательном пузыре, который расходуется

организмом при бросках за

добычей,

когда поступление кислорода через

органы дыхания оказывается

недостаточным.

В неблагоприятных кислородных условиях

воздух плава-

гсльного

пузыря у многих рыб используется для

дыхания. Вьюн и угорь

могут

в течение нескольких дней жить вне

воды при условии сохранения

и

'шжности кожи и жабр: если в воде жабры

обеспечивают угрю 85-90 %

о(

и него поглощения кислорода, то в

воздухе - только треть. Вне воды

угорь

использует

для дыхания кислород плавательного

пузыря и воздух, прохо-

д|щий

через кожу и жабры. Это позволяет ему

даже переползать из одного

иадоема

в другой. Карп и сазан, которые не имеют

каких-либо специаль-

ных

приспособлений для использования

атмосферного воздуха, при нахо-

ждении

вне воды частично поглощают кислород

из плавательного пузыря.

Осваивая

различные водоемы, рыбы приспособились

к жизни при

ршных

газовых режимах. Наиболее требовательны

к содержанию кисло-

рода

в воде лососевые, которым для нормальной

жизнедеятельности

нужна

концентрация кислорода 4,4-7 мг/л; хариус,

голавль, налим хоро-

шо

себя чувствуют при содержании не менее

3,1 мг/л; карповым обычно

достаточно

1,9-2,5 мг/л.

Каждому

виду свойствен свой кислородный порог,

т. е. минималь-

ная

концентрация кислорода, при которой

рыба гибнет. Форель начинает

нщыхаться

при концентрации кислорода 1,9 мг/л,

судак и лещ погибают

40

41

при

1,2 мг/л, плотва и красноперка — при

0,25-0,3 мг/л; для сеголетков кар4

пов,

выращенных на естественной пище,

кислородный порог отмечен!

при

0,07-0,25 мг/л, а для двухлетков - 0,01-0,03 мг/л

кислорода. Караси!

и

ротаны — частичные анаэробы - несколько

суток могут жить совсем без!

кислорода,

но при низкой температуре. Предполагают,

что сначала орга-1

низм

использует кислород из плавательного

пузыря, затем - гликоген!

печени

и мышц. По-видимому, рыбы имеют специальные

рецепторы в пе-|

редней

части спинной аорты или в продолговатом

мозге, воспринимающие!

падение

концентрации кислорода в кровяной

плазме. Выносливости рыб!

способствует

большое количество каротиноидов в

нервных клетках мозга,!

которые

способны накапливать кислород и

отдавать его при недостатке.

Интенсивность

дыхания зависит от биотических и

абиотическим

факторов.

Внутри одного вида она изменяется в

зависимости от размера,!

возраста,

подвижности, активности питания, пола,

степени зрелости го-|

над,

физико-химических факторов среды. По

мере роста рыб активность!

окислительных

процессов в тканях уменьшается;

созревание гонад, на-1

оборот,

вызывает увеличение потребления

кислорода. Расход кислорода

в

организме самцов выше, чем у самок.

На

ритм дыхания кроме концентрации в воде

кислорода влияют со!

держание

С02,

рН, температура и др. Например, при

температуре 10 °С|

и

содержании кислорода 4,7 мг/л форель

совершает 60-70 дыхательных двйЯ

жений

в минуту, а при 1,2 кг/л частота дыхания

возрастает до 140-160; карп

при

10 °С дьппит почти вдвое медленнее, чем

форель (30-40 раз в минуту И

зимой

он совершает в минуту 3-4 и даже 1-2

дыхательных движения.

Как

и резкий недостаток кислорода, на рыб

губительно действует]

чрезмерное

перенасыщение им воды. Так, летальной

границей для эмбрио-|

нов

щуки является 400 % насыщения воды

кислородом, при 350-430 % на-|

сыщения

нарушается двигательная активность

эмбрионов плотвы. При-1

рост

осетровых снижается при 430 %

насыщения.

Инкубация

икры в перенасыщенной кислородом воде

приводив

к

замедлению развития эмбрионов, сильному

увеличению отхода и коли!

чества

уродов и даже гибели. У рыб появляются

пузырьки газа на жаб!

рах,

под кожей, в кровеносных сосудах,

органах, а затем наступают су^

дороги

и смерть. Это называется газовая

эмболия, или газопузырьковая

болезнь.

Однако гибель наступает не из-за избытка

кислорода, а из-э!

большого

количества азота. Например, у лососевых

личинки и малью

гибнут

при 103-104 %, сеголетки —105-113 %, взрослые

рыбы — при 118 °Л

насыщения

воды азотом.

Для

поддержания оптимальной концентрации

кислорода в воде

обеспечивающей

наиболее эффективное течение

физиологических про>

цессов

в организме рыб, нужно использовать

аэрационные установки.

42