- •Глава I. Морфология, анатомия, физиология рыб 17

- •Глава I. Филогения и распределение рыб. 110

- •Глава II. Систематика рыб и характеристика основных групп.. 122

- •Система управления рыбным хозяйством. Международные организации

- •Глава II. Аквакультура...::../. 267

- •Предисловие

- •Ихтиология как наука. Предмет изучения. Методы исследований. Значение ихтиологии

- •2. История изучения рыб. Выдающиеся ихтиологи

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Глава I морфология, анатомия, физиология рыб

- •Кожа, чешуя и органы свечения

- •Мышечная система

- •Электрические органы

- •Пищеварительная система

- •Дыхательная система и газообмен

- •Кровеносная система

- •Нервная система и органы чувств

- •- Сосудистая оболочка; 2а - пигментный слой сосудистой оболочки;

- •- Радужина; 4 - хрусталик; 5 - задняя камера; б - передняя камера;

- •Железы внутренней секреции

- •I проаденогипофиз; 2 - мезоаденогипофиз; 3 - метааденгипофиз; 4 - нейрогипофиз

- •Ядоносность и ядовитость рыб

- •Глава II экология и развитие рыб

- •Факторы внешней среды и их влияние на рыб

- •Экологические группы, поведение и миграции рыб

- •Часть вторая частная ихтиология

- •Глава I филогения и распределение рыб

- •Распространение рыб на Земле

- •Глава II систематика рыб и характеристика основных групп

- •Характеристика рыбообразных и рыб

- •Надкласс бесчелюстные-аспатна

- •Рохля; 2- морская лисица; 3 - звезчатый;

- •- Морской кот; 5 - скат орляк; 6 - электрический

- •Подкласс л учеперые-лс 77/V о р тек гсп Надотряд многоперы - роьуртекомокрна

- •Осетровые рыбы:

- •- Атлантическая сельдь;

- •- Черноморская сельдь;

- •Надотряд костные ганоиды - ною8те1

- •- Сельдь черноспинка;

- •- Долгинская сельдь; 3 - каспийский пузанок;

- •- Тюлька каспийская;

- •Щуковые, Угревые, Муреновые и Вьюновые рыбы:

- •Карповые рыбы дельты Волги:

- •- Чехонь; 5 - язь; 6- карась серебряный; 7- линь

- •- Южнокаспийский жерех, хашам; 7 - белый амур;

- •— Обыкновенный сом; 2 - американский сомик;

- •Отряд сомообразные - 8ушшрокме8

- •Отряд сарганообразные - веюмрокме8

- •- Хвалынский бычок; 6 - звездчатая пуголовка

- •Скумбриевые, Тунцовые, Мечерылые:

- •Барракудовые, Кефалевые, Скорпеновые:

- •- Морской ерш

- •Отряд скалозубообразные, или четырехзубообразные, - те тка 0001ут1г0яме8

- •Надотряд гадоидные - саиомоярна Отряд ошибнеобразные - орню11гокме8

- •Скалозуб (фугу); 2 - кузовок; 5-трехтлая колюшка; 4 - девятииглая; 5 - малая южная колюшка;

- •- Минтай; 5 - мерлуза

- •Отряд трескообразные - с а п1р0кме8

- •Змееголовые, Бельдюговые, Камбаловые:

- •Налим; 2- змееголов; 3- бельдюга; 4- калкан;

- •- Морская камбала; 6 - палтус

- •Аквариумные рыбы:

- •Глава I

- •Система управления рыбным хозяйством. Международные организации по регулированию рыболове! пн

- •Глава II аквакультура

- •Икусственное воспроизводство и его роль в формировании запасов рыб

- •Выращивание товарной рыбы. Декоративное рыбоводство

>трж)

Камбалообразные

— Р1е1гопесИ/огтех

Отряд

Китовиднообразные

- Се1отт1/огтея

Отряд

Опахообразные - ЬатргШае

Отряд

Солнечникообразные — 2е1/огте$

Надотряд

Батрохоидные - ВаГгаскотогрка

Отряд

Батрахообразные - Ва1гаско1<Л/огтех

Отряд

Удильщикообразные - ЬорНН/огтех

Отряды

делятся на подотряды, семейства (иногда

и подсемейстик),

роды

и виды (иногда и подвиды). В выделении

номеклатурных групп

и

в их систематическом положении у

различных ученых много ра')м1.щ

толкований.

И в разных учебниках и трудах нередко

одни и те же грунт I

представлены

то отрядами, то подотрядами, а то и

семействами. Некого,

рые

из них у одних авторов относятся к

одной систематической единиц»,

у

других - к другой. Существенные изменения

в систематику рыб внесе-

ны

на рубеже ХХ-ХХ1 столетий отечественными

(Решетников и др,,1

1998)

и зарубежными исследователями

(ЕзсЬтеуег, 1990, 1999; Рахит,

ЕзсЬтеуег,

2003). Нами в качестве основной использована

системат ики

Г.

У. Линдберга (1971), Т. С. Расса и др. (1971) с

уточнениями, сделан-

ными

в последние десятилетия и отраженными

в «Зоогеографии рыОм

А.

Е. Микулина.

В

настоящем пособии дается характеристика

наиболее важных

в

биологическом и промысловом отношении

групп и представителей ры

бообразных

и рыб. При этом, как отмечалось, наибольшее

внимание уде

лено

каспийским объектам.

Тип

ХОРДОВЫЕ - СНОЯОА

ТА

Подтип

ПОЗВОНОЧНЫЕ,

или ЧЕРЕПНЫЕ,

-

VЕЖ

ЕВ КАТ А,

или С

КА N1 АТА

Надкласс

Бесчелюстные содержит 2 класса вымерших

животных

(Одноноздревые

(СеркаЫргскз)

и Двуноздревые (РгегачрШеа))

и 2 ныне жи-

вущих

(Миксины (Мухш)

и Миноги (Ре!готу~опех)).

Современные предста-

вители

составляют группу Рыбообразных, или

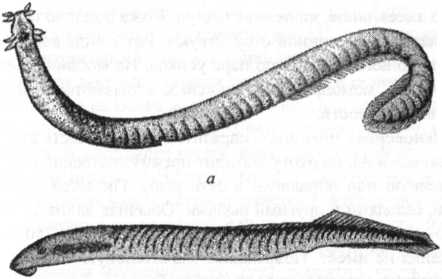

Круглоротых (рис. 21).

126Характеристика рыбообразных и рыб

Надкласс бесчелюстные-аспатна

Рис.

21. Бесчелюстные: а

-

миксина; б

-

минога

Круглоротые

- древние, примитивные рыбообразные

животные.

Обитают

в морских и пресных водах. Тело их

змеевидное, лишено че-

шуи.

Костей нет, хорда сохраняется в течение

всей жизни. Рот круглый,

нишен

губ, имеется две пары усиков. Челюсти

и парные плавники отсут-

ствуют.

Носовое отверстие непарное, окружено

двумя парами усиков.

1рсние

практически отсутствует. Ориентируются

с помощью осязания

и

обоняния. Во внутреннем ухе - 2 полукружных

канала.

Древние

предки были многочисленными и

разнообразными, извес-

ны

с силурийского периода (более 450 млн

лет назад).

Рыбообразные

(Круглоротые)

- Р/зсеоТогтез

(Сус1оз(ота(а)

Класс

МИКСИНЫ-М

УХ1

N1

Отряд

МИКСИНООБРАЗНЫЕ -

МУХШ1ГОКМЕ8

Семейство

МИКСИНОВЫЕ - МУХШЮАЕ

Семейство

Миксиновые включает 4 рода. В роде

Миксины насчи-

тывается

10 видов. Обитают в Атлантическом океане,

у берегов Амери-

ки,

Африки, а также в Тихом океане, у берегов

Японии. В водах России,

у

мурманского побережья встречается

обыкновенная

миксина (Мухте %1иП-

поха),

распространенная по всей северной

Атлантике, до Северной Америки.

127

Тело

змеевидное, лишенное чешуи. Кожа обильно

покрыта слизью.

Парные

плавники и спинной отсутствуют. Рот в

виде воронки, вооружен

зубами.

Около него имеется по паре усиков. На

мощном сверлящем язы-

ке

есть зубы. С помощью него миксины

вгрызаются в жертву, поедая

мышцы

и внутренности.

Обыкновенная

миксина- паразит. Большую часть дня

проводит На

дне,

зарывшись в ил, на охоту выходит

преимущественно ночью. Нападает

на

ослабленную или попавшую в сети рыбу.

Питается пикшей, треской,

скумбрией,

сельдями и другими рыбами. Обычная

длина 36-40 см. Откла-

дывает

15-30 довольно крупных яиц на глубине

100-250 м. Промысло-

вого

значения не имеет. Повреждает значительную

часть уловов, приса-

сываясь

снаружи или проникая внутрь рыбы.

КлйссМ^\п0ТV^-РЕТК0МV20NЕ$

(СЕРНАЮ8РШОМОКРН18)

Отряд

МИНОГООБРАЗНЫЕ - РЕТКОМУЮМРОКМЕБ

Семейство

МИНОГОВЫЕ - РЕТВ.0Ш20ЫТЮАЕ

Миноги

по форме тела сходны с миксинами,

отличаются наличием

одного

или двух спинных плавников. Рот

воронкообразный, окаймлен

кожистой

губой, вооружен множеством роговых

зубов. С каждой сторо-

ны

тела - по 7 округлых жаберных отверстий.

Носовое отверстие одно,

расположено

на верхней стороне головы. Зрение у

взрослых миног хо-

рошо

развито, имеются два обычных глаза и

один теменной вблизи носо-

вого

отверстия, без хрусталика, воспринимающий

только световое излу-

чение.

Это древний орган, сохранившийся от

предков.

Известно

7 родов миног, включающих 20-24 вида.

Представители

родов

(16-20 видов) обитают в Северном полушарии,

2 рода (4 вида) -

в

Южном. Имеются проходные и речные

формы.

Каспийская

минога (Сазрютугоп м>а%пеп).

Тело угреобразное,

голое.

Парных плавников нет. С каждой стороны

тела - по 7 жаберных

отверстий.

Рот в виде присоски с тупыми роговыми

зубами, расположен-

ными

на челюстных пластинках, самой присоске

и языке. Два спинных

плавника

почти не разделены, передний переходит

в задний. Длина взрос-

лых

миног 30-55 см, молоди (пескороек) - 11-13

см, масса идущих на

нерест

в Волгу 35-135 г, куринские особи - несколько

крупнее, до 190 г.

Эндемик

Каспийского моря. Проходной, недостаточно

изученный

вид.

Взрослые живут и нагуливаются в море,

предположительно у западно-

го

побережья. Питание мало известно,

очевидно, не паразитирует, а питает-

ся

детритом, мелкими животными и трупами

отмерших животных.

128

На

нерест минога заходит в Волгу, Куру,

Урал, Терек. Миграция

и

Волгу начинается в сентябре при

температуре 11°, продолжается до

ян-

ииря,

наиболее интенсивный ход в ноябре-декабре.

За сутки проходит

около

10 км. В Куру заходит с ноября по февраль,

в основном в январе.

До

гидростроительства на Волге достигала

Камы, Оки, заходила в реки Чу-

совая,

Вишера, Москва, на Куре - до верхнего

течения (г. Мцхета), на Ура-

не

- до Оренбурга. В настоящее время

поднимается до Волгограда, ред-

кие

экземпляры проникают в Волгоградское

и Саратовское водохрани-

лища.

На Куре миграция миноги ограничивается

Мингечаурской ГЭС.

Нерестится

минога на песчаных или галечных отмелях,

на Волге -

с

марта по май, на Куре - в мае-июле. После

нереста погибает. Сейчас

и

связи с сокращением миграционного

пути, вероятно, часть особей ос-

тается

живыми и может участвовать в нересте

повторно, после нагула

н

море. Плодовитость 25-40 тыс. икринок.

Икра донная, развитие длится

‘>-11

дней. Личинки (пескоройки) не похожи

на взрослых, червеобразные

шрываются

в песок. В Волге живут до 3 лет, а затем

скатываются в море.

Каспийская

минога имеет очень высокую жирность:

в дельте Волги

до

34 %, у Волгограда - около 20 %. До

гидростроительства была про-

мысловым

объектом, на Волге вылавливали до

500-800 т. Ловят подо

льдом

специальными ловушками (нерёдами),

сплетенными из тонкого

хвороста.

Пойманная и замерзшая минога в тепле

оживает и расползает-

ся.

В XIX в. использовали для получения жира,

а высушенную - в каче-

стве

свечей. В XX столетии миногу стали

употреблять в пищу в жареном

и

маринованом видах, считается деликатесом,

имеет специфический

вкус.

В конце XX в. занесена в Красную книгу

Российской Федерации.

Вылавливают

только для научных целей. Попытки

получить потомство

в

искусственных условиях успехов не

принесли.

Речная

минога (Ьатре1га ]1и»'ш1е1ев)

распространена в Западной

Европе.

Обитает в прибрежной морской зоне, на

нерест мигрирует в ре-

ки.

В России встречается в Неве, Нарве,

Луге и других реках Балтийско-

го

моря, а также Ладожском, Онежском

озерах. Образует жилую форму.

Анадромная

достигает 40 и более см и массы 100-150 г,

жилая - 25-30 см.

В

конце лета - начале осени концентрируется

в предустьевом пространст-

ве,

а затем устремляется в реки. Ход

начинается летом и продолжается

всю

осень, достигая максимума в Финском

заливе в сентябре-октябре,

Рижском

- в ноябре-декабре. Отличается

отрицательным фототаксисом. Ин-

тенсивная

миграция наблюдается в темное время

суток и безлунные ночи.

В

реке находится около года, претерпевая

морфологические и фи-

зиологические

изменения. Прекращается питание,

кишечник дегенери-

рует,

зубы становятся тупыми, сокращается

масса и даже длина, жир-

ность,

созревает икра. Нерестится в мае-июне.

Самец устраивает гнездо

129

на

песчаных или галечных перекатах, куда

1-2 самки откладывают мк|

В

нересте обычно участвуют несколько

самцов. Плодовитость - око)

20

тыс. икринок. Инкубация длится 11-14 дней.

Личинки (пескорой

наполовину

закалываются в грунт и остаются в реке

в течение 4-5

ЛС

питаясь

детритом и водорослями. После метаморфоза

приобретают сноЯ

ственный

взрослым вид, скатываются в море и

переходят к паразитами

ванию

на рыбах (салаке, треске и др.).

Речная

минога - ценный объект промысла.

Отличается высокой

жирностью,

специфическим вкусом, используется в

жареном, маринок»*

ном

видах, считается деликатесом. Уловы

достигали 70-80 т, затем сни-

зились

в 4-5 раз. Включена в Красную книгу МСОП.

В

пресных водах Европы встречаются

европейская ручьевая мимо

га,

украинская минога, венгерская речная

минога, в Сибири и на Дальнем

Востоке

- сибирская, дальневосточная, японская,

корейская. В Северной

Америке

обитает 6 видов миног рода 1ск(куотугоп,

из которых 3 являю I

ся

паразитами.

Морская

минога (Ре(готугоп талпиз)

обитает в Северной Атлантик*

вдоль

берегов Америки, а также у Кольского

полуострова. Самая крупна!

из

миног, достигает более 1 м длины и 2-х

кг массы. Имеет анадромную

форму,

а также жилую в Великих американских

озерах. Ведет паразитиче-

ский

образ жизни, прикрепляясь к сельди,

лососям, треске и др. У рыбы,

пораженной

миногой, меняется состав крови,

ухудшается физиологическое

состояние.

Она погибает или становится жертвой

хищников. Попав по ка

налу

в озера Эри, Гурон, Мичиган, морская

минога стала причиной сниже-

ния

в них запасов озерной форели и других

ценных видов рыб. В США

и

Канаде осуществлена программа по ее

уничтожению, после чего запасы

форели

стали увеличиваться. Морская минога

изредка встречается в реках

Балтийского

моря и в Кольском заливе. Занесена в

Красную книгу России.

Надкласс

ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ - ШАТ08Т0МАТА

Рыбы

- Р/зсез

К

Челюстноротым относятся почти все

позвоночные животные

(99,8

%): рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,

птицы и млекопитаю-

щие.

Характерными чертами их являются:

челюстной хватательный ап-

парат,

образовавшийся из жаберных дуг, парные

конечности, парные

ноздри,

три полукружных канала во внутреннем

ухе.

Рыбы

- самые примитивные представители

челюстноротых. Они

представлены

2-мя классами вымерших животных:

Акантодии (Асап-

IИосШ)

и Панцирные рыбы (Р1асос!егпи)

и 2-мя классами ныне живущих:

Хрящевые

(СкопйпсЫкуез)

и Костные (Ох1е1ск1куе$)

рыбы).

130

Класс

ХРЯЩЕВЫЕ

РЫБЫ-

СНОN^КIСНТН

ГЕ5(ЕЬАШОВКАЖШГ)

Скелет

хрящевой, тело покрыто плакоидной

чешуей или голое.

I!

тщательного пузыря нет. Половой

диморфизм хорошо выражен: у сам-

ими

на брюшном плавнике имеется совокупительный

орган - птеригопо-

0уО.

Оплодотворение внутреннее. Имеются

яйцекладущие и живородя-

щие

I [асчитывается около 600 видов, в основном

морских хрящевых рыб.

Класс

включает 2 подкласса: Пластиножаберные

(ЕШтоЪгапсЫ)

И

( литночерепные (Химеры) (Но1осерИаН).

Пластиножаберные

имеют жаберные лепестки в виде пластин,

рас-

ноиоженных

на межжаберной перегородке. Жаберные

щели (их 5-7)

и»

прикрыты жаберной крышкой. Включают

2 надотряда: акулы (5е1а-

штогрка)

и скаты (Ва1отогрИа).

Подкласс

ПЛАСТИНОЖАБЕРНЫЕ - ЕЬАШОВКЛМСНП

Надотряд

АКУЛЫ - 8ЕЫ

СНОМО ЯР НА

Акулы

имеют обычно торпедообразное тело.

Жаберные щели рас-

положены

на боках головы. Жаберная крышка

отсутствует. Плавники

хорошо

развиты. Глаза некоторых видов снабжены

подвижным веком

мигательной

перепонкой). Зрение развито слабо.

Зубы различной формы,

расположены

на челюстях прямыми и косыми рядами.

Кожа покрыта пла-

коидной

чешуей, являющейся наиболее древней.

Размеры акул от 15 см

(карликовые)

до 15 м (гигантская) и даже до 20 м

(китовая). Это самые

крупные

рыбы. Акулы отличаются высокой скоростью

движения, хоро-

шим

обонянием, способностью воспринимать

вибрацию воды боковой

пинией.

Это позволяет им мгновенно появляться

вблизи жертвы, особенно

пораненной.

Поведение акул выходит за рамки обычных

рефлексов, они

проявляют

любопытство и определенную

сообразительность. Акулы

иособны

воспринимать звуки и волновые колебания.

Акулы

- морские животные, но некоторые заходят

в пресные воды

и

даже являются постоянными их обитателями.

Наиболее распростране-

ны

в теплых водах, но встречаются и на

севере. У берегов России обита-

ют

сельдевая

и полярная

акулы

(Баренцево море), катран

(Баренцево,

Мерное

и моря Дальнего Востока), кошачья

(Черное море). В Каспийском

море

акулы отсутствуют (прил. 5).

131

Встречаются

до 1 000-метровых глубин. Многие виды

совсршяИН

длительные

миграции. Размножаются яйцами,

яйцеживорождением, жи-

ворождением.

Развитие эмбриона длится до 2-х лет

(катран). ПлодояШ

тость

полярной акулы - 3 малька, сельдевой -

до 500 яиц. Нерест обычм

проходит

в прибрежной зоне.

Большинство

акул - хищники, питаются рыбами,

кальмарами, ряим

образными.

Гигантская (СеЮгЫпиз

\ахти$)

и китовая (Кк'тсойоп

Л'/'М0

акулы

потребляют планктон, кунья - бентос.

Хищные акулы нападают И|

человека.

За последние годы известно более 1 500

случаев нападения икуи

на

человека, при этом более 500 человек

погибло. Опасными для челоися*

являются

30 видов акул. Наибольшую опасность

представляет белая

(СагскагосЬп

сагскапаз)

- самая крупная из современных хищных

акуы

длиной

5-6 и более метров, способная легко

перекусывать кости и выхни

тывать

куски мяса. Распространенным хищником

является акула-мако

(/.«и

гиз

охуппскиз).

Многие исследователи отмечают ненасытную

жадность '

акул.

В то же время известен случай, когда

упавший с судна челомея

несколько

часов провел в окружении акул, пока

его не подобрали с верпуя

шегося

за ним корабля. Все это время он держался

в воде, поджав ноги,

и

старался производить меньше движений.

Характерным признаком прису|

ствия

акул является выступающий над водой,

быстро движущийся спиннои

плавник.

Большинство из них держится в

поверхностных слоях.

Надотряд

акул включает 8 отрядов, 20 семейств и

около 250 видом

Некоторые

виды имеют промысловое значение

(катран, полярная, сельлг

вая,

голубая, кошачья, кунья и др.). Мировой

улов достигает 400 тыс. 1,

Россия

специального промысла акул не ведет,

используя только прилои,

Наиболее

активный лов осуществляет Япония.

Деликатесом считаются

акульи

плавники. Численность акул сокращается,

и специалисты считп

ют,

что к 2020 г. исчезнет более 10 их видов.

Некоторые из них находя I

ся

под охраной.

Отряд

ЛАМНООБРАЗНЫЕ - ЫММГОКМЕ8

(ШВ1ГОШЕ8)

Подотряд

ЛАМНОВИДНЫЕ АКУЛЫ - ЬАШОЮЫ

Отряд

включает большую часть ныне живущих

акул. Характерным

признаком

является наличие двух спинных плавников

без колючих лучей

и

анального.

Наиболее

распространено семейство Сельдевые

акулы ЦмтпиЫщ

представленное

3-мя родами и 6-ю видами. Имеют торпедовидное

тело,

серповидный

хвостовой плавник, крупные шилообразные

или треугольные

зубы.

Атлантическая

сельдевая акула

(Ьатпа

пазив)

- типичный обитатель

132

АI

пиитического океана, встречается в

Баренцевом море (рис. 22). Обычная

длина

1,5-2,5 м, может достигать до 3,5 м. Активный

пелагический хищ-

ник,

питается сельдью, сардиной, скумбрией.

Яйцеживородящая, рождает

5

детенышей длиной до 70 см. В Тихом океане

водится близкий вид - ло-

I’т

квая акула (Ь. сШгорй),

достигающая 3 м длины. Питается кетой,

горбу-

шей,

неркой. Имеет промысловое значение.

Для человека безопасна.

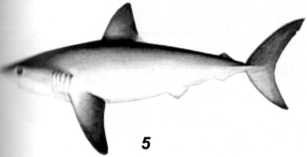

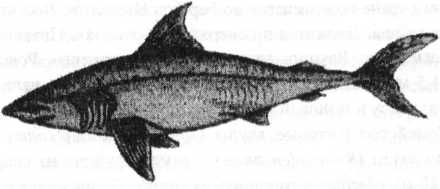

Рис.

22. Сельдевая акула

К

этому же семейству сельдевых акул

относятся уже упоминав-

шиеся

белая

акула,

или акула-людоед,

(СагсНагос1оп

сагсЬапах)

и акула-

мако

(Ьигиз охугтсИт),

наиболее часто нападающие на человека.

Белая

пнула,

достигающая более 5 м длины, отличается

особенной прожорли-

Юстью:

в ее желудках находили кусок лошади,

козленка, собаку, бутыл-

ку

в плетеной обертке и пр. Нападения на

человека столь опасны даже

к

бухтах и на пляже, что в Австралии ее

называют «белой смертью».

11средко

большие белые акулы нападают на

серпенгистов, плавающих на

носке

и похожих на обычную жертву - тюленя.

В большинстве случаев,

почувствовав,

что это не тюлень, акула не возвращается

к жертве, и уку-

шенный

человек остается живым. Но известны

случаи, когда акула напа-

ж|лц

на человека, предварительно ознакомившись

с жервой, плавая во-

круг

нее, толкая, кусая. Тем не менее белая

акула в Южной Африке

И

Австралии находится под охраной и даже

напавшая на человека безна-

казанно

отпускается в море. Наибольшее число

белых акул отмечается

у

острова Тюлений, вблизи Южной Африки.

Обычно плавают в океане

одиночно,

но скапливаются в местах откорма,

спаривания. Появление

июлей

в этих местах особенно опасно.

Акула-мако

достигает 3,5-4 м, массы - 450 кг, питается

рыбой, го-

ноионогими

моллюсками, но в желудке встречались

довольно крупные

меч-рыбы

(более 50 кг). Может нападать на лодки,

людей, часто на мел-

ководье.

Известен случай, когда мако, подстреленная

из гарпунного ружья,

133

бросилась

на охотника, стоявшего на пляже, пытаясь

схватить его. Янлмег

ся

объектом спортивной охоты. Самый

крупный трофей мако (357 кг) до*1

был

на спининг известный американский

писатель Э. Хемингуэй.

Семейство

Лисьи акулы, или Морские лисицы,

(А1орИс1ае)

включи» I

ет

4 вида. Отличительная черта - очень

длинный хвостовой плавник

Обыкновенная

морская лисица {А1ор'ша ш1рти$)

широко распространит

во

всех океанах, преимущественно в

тропической зоне, но летом в Атлан*

1

тическом

океане поднимается до берегов Норвегии.

Достигает 6 м длины

и

450 кг массы. Держится в поверхностных

слоях. Питается стайной ры-

бой,

кальмарами. Размножается яйцеживорождением.

Рождает 2-4 мил»,

ков

до 1,5 м длиной. Морские лисицы на человека

не нападают, но, имс»

большую

массу и мощный хвост, представляют

определенную опасности, 1

Семейство

Китовые акулы {КЫпсойопИйае)

содержит один вид

Китовая

акула

(КЫпсоАоп

1ури$)

- самая крупная из современных рыП

(до

15-20 м), обитает в тропических морях.

Очень редка в уловах. Имеет

мощное

тяжелое серое или коричневое тело с

белыми пятнами. Питаете! 1

планктоном

(ракообразными, кальмарами, небольшими

рыбами). Ре*»

множается

откладыванием яиц. Исследователями

добыто только одни

яйцо

в Мексиканском заливе - размером 67 х

47

см, с сформированным

эмбрионом.

Семейство

Гигантские акулы (СеЮгЫтскге)

имеет один вид. Ха-

рактерная

черта - большие жаберные щели. Гигантская

акула

(С«»Ч

IогЫпиз

тах\тиз)

обитает в умеренных и южных водах

Тихого и Атлан

тического

океанов. Достигает 12-15 м. Девятиметровая

гигантская акула

весит

4 т. Окраска от светлой снизу до

темно-коричневой на спине. Имс

ет

очень большие жаберные щели, через

которые процеживает планктон, 1

В

желудке обнаруживали около тонны

кашицы из плактонных живот-

ных.

Число самок в стаде в 30-40 раз меньше

численности самцов. Дер-

жатся

обычно и спариваются у поверхности.

Вынашивание эмбриона,

вероятно,

происходит в глубинной зоне, но ни одна

самка с развиваю

щимся

яйцом не поймана. Зимуют на глубинах

в малоактивном состоя* I

нии.

Для человека не опасна, но обладает

большой силой и массой, мо

жет

повредить лодку и нанести увечье.

Подотряд

КОШАЧЬЕВИДНЫЕ АКУЛЫ - 8СШОШШОЮЫ

Семейство

Кошачьи акулы (ЗсуНогЫпШае)

имеет 14 родов и 60 ви

дов.

Многие имеют яркую окраску. Усик и

бороздка, соединяющая нозд-

ри

и рот, отсутствуют. Обитают в прохладных

водах умеренного пояса,

134

Ч'ыкновенная

кошачья акула

(ЗсуИогЫпиз

сатси1а)

широко распростра-

нена

в Атлантическом океане, достигает

берегов Норвегии, встречается

и

('редиземном море, заходит в Черное.

Длина ее 60 см, редко до 1 м.

Дойный

обитатель, питается планктоном.

Откладывает на дно до 20 яиц,

ри

житие

эмбриона длится 9 месяцев. К глубоководным

представителям

и'мсйегва

относятся 16 видов черных

кошачьих акул

рода АрпзШгиз.

Днина

их около 1 м, имеют уплощенную голову,

напоминающую лопату.

1'т

пространены во всех океанах. Все

кошачьи акулы не представляют

опасности

для человека. Имеют небольшое промысловое

значение.

Семейство

Акулы-молоты, или Молотоголовые акулы,

(ИрНугпШае)

Имеет

2

рода с 7-ю видами. Имеют своеобразную

голову: она сплюснута

щерху

и имеет по бокам два больших выроста,

на краях которых распо-

ложены

глаза и ноздри. Гигантская

акула-молот

(ЗрИугпа

токкагап)

Обитает

в тропических водах Тихого, Атлантического,

Индийского Океа-

нии.

Малочисленна. Достигает 4,5 и даже 6 м.

Обыкновенная

акула-

Мтот

(5. гу^аепа)

встречается в Северном и Японском

морях и у северо-

мос

точных берегов Америки. Молотоголовые

акулы - сильные и быст-

рыс

пловцы.

Размножаются яйцеживорождением,

выметывая от 6-9

ни

40—40 мальков, до 45-50 см длиной. Питаются

донными беспозвоноч-

нмми,

рыбами, кальмарами. Часто в их желудках

находят остатки скатов,

пПмаруживали

и кости людей. Есть случаи нападения

на людей на пля-

жи

х. Набрасывались даже на пойманных

сородичей. Имеют небольшое

промысловое

значение.

К этому

же подотряду некоторые исследователи

относят семейства

Куньих

(ТпакШае)

и Ложнокуньих (РзеиАоМакШае)

акул.

Отряд

КАТРАНООБРАЗНЫЕ - 80УАЫГОКМЕ8

Семейство

Колючие, или Катрановые, акулы (5циаИс1ае)

включает

и

родов и около 20 видов. Мелкие акулы, до

2,5 м, с острыми колючими

Шипами

между

спинными плавниками. Распространены

во всех морях

н

океанах. Обыкновенная

колючая акула,

или катран,

(8диа1из асапМаз)

н

российских водах обитает в Черном,

Баренцевом, Белом и морях Тихо-

океана.

Длина ее около 1 м, но может достигать

2-х м, масса до 14 кг.

(

тйная рыба, держится обычно у прибрежной

зоны, донная. Питается

рыбой

и

беспозвоночными. Живет до 25-30 лет.

Живородящая, выметы-

ине

г до 25 мальков по 20-25 см. Вынашивание

эмбриона продолжается

IК

22 месяцев. Для человека безопасна, но

при лове может нанести шипом

135

долго

не заживающую рану. Имеет промысловое

значение. Обладает хй*;

рошими

вкусовыми качествами, в отличие от

многих других акул. На побе-

режье

Черного моря из нее изготовляют балыки,

похожие на осетровые.

Семейство

Пряморотые (ВаШ'йЛае)

близко к Катрановым, но его

представители

не имеют шипов между плавниками.

Содержат 7 родом

с

12-ю видами. Распространены во всех

океанах. Полярная

акула (Зот-

тозш

т'югосеркаЫз)

обитает в северной Атлантике, в Северном

Ледоии

том

океане. Холодолюбивая рыба, летом

держится на глубинах, зимой

поднимается

в поверхностные слои. Достигает 6,5 м и

массы до 1 ООО м

Прожорливый

хищник, питается беспозвоночными,

рыбой и даже тюл<

нями.

На больших глубинах откладывает до

500 мягких яиц. Имеет про

мысловое

значение. Пойманная полярная акула

малоподвижна и не окп

зывает

сопротивления. Мясо съедобно, но после

некоторого выдержини

ния,

когда распадутся содержащиеся в нем

ядовитые вещества. Исполь

зуется

в соленом, копченом видах, а также на

кормовую муку. Из печени

получают

технический жир.

Отряд

КАРХАРИНХООБРАЗНЫЕ - С

А КСНАКН1 РОКМЕН

Семейство

СЕРЫЕ АКУЛЫ - САЯСНАКНШЮАЕ

Семейство

Серые, или Пилозубые, акулы (СагсИагИ/тс1ае)

включи

ет

около 60 видов. Имеют типичное строение.

Передний спинной план

ник

удлиненный, с выступом у конца. Зубы

треугольные, часто с пило-

образными

зазубринами. Тигровая

акула (Оа1еосегс1о стгеп)

- обитатели

тропической

и субтропической зон. Обычная длина

3,5-4,5

м, масса

около

550-580 кг. Молодые особи имеют характерную

полосатую или

пятнистую

окраску. Яйцеживородящая, выметывает

до 80 мальков длиной

45-48

см. Имеет большие зубы, тупую морду.

Всеядна, в желудках нахо-

дили

кошек, собак, мешки с углем, коробки.

Известны случаи нападении

на

человека. Синяя

(голубая)

акула

(Рпопасе

§1аиса)

населяет тропические

и

субтропические воды. Длина до 3,8 м.

Хищник, питается рыбой и голо

воногими

моллюсками. Любит сопровождать суда,

поедая отбросы с них,

Живородящая,

выметывает до 50 мальков. Известен

случай, когда пой-

манная

синяя акула, подвешенная на крюк, родила

52 живых малькн

Нападения

на человека не известны, но не исключены.

К этому же семейст-

ву

относят суповых

рода ОакогЫпия

и куньих

рода МтгеИт.

Однако неко-

торые

систематики куньих акул выделяют в

самостоятельное семейство.

136

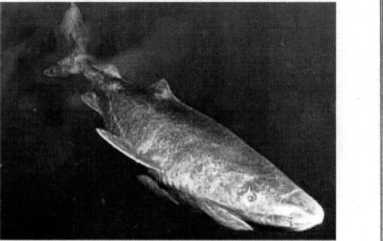

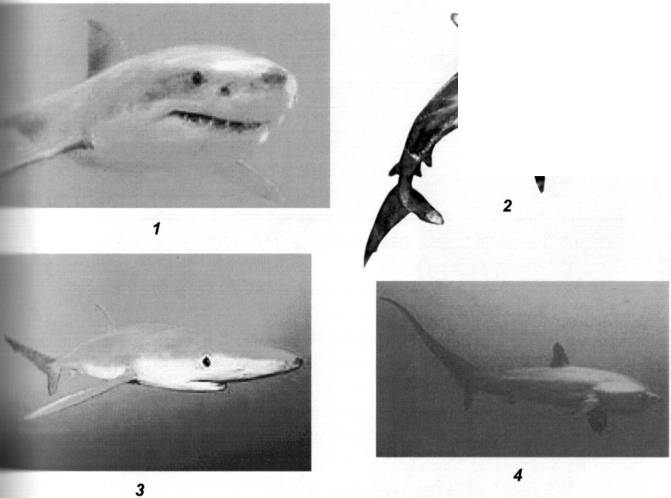

Приложение

5

Акулы:

1

- гигантская; 2

- длиннокрылая; 3

- синяя;

4

-

акула-лисица; 5 - сельдевая; 6

-

полярная