- •Глава I. Морфология, анатомия, физиология рыб 17

- •Глава I. Филогения и распределение рыб. 110

- •Глава II. Систематика рыб и характеристика основных групп.. 122

- •Система управления рыбным хозяйством. Международные организации

- •Глава II. Аквакультура...::../. 267

- •Предисловие

- •Ихтиология как наука. Предмет изучения. Методы исследований. Значение ихтиологии

- •2. История изучения рыб. Выдающиеся ихтиологи

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Глава I морфология, анатомия, физиология рыб

- •Кожа, чешуя и органы свечения

- •Мышечная система

- •Электрические органы

- •Пищеварительная система

- •Дыхательная система и газообмен

- •Кровеносная система

- •Нервная система и органы чувств

- •- Сосудистая оболочка; 2а - пигментный слой сосудистой оболочки;

- •- Радужина; 4 - хрусталик; 5 - задняя камера; б - передняя камера;

- •Железы внутренней секреции

- •I проаденогипофиз; 2 - мезоаденогипофиз; 3 - метааденгипофиз; 4 - нейрогипофиз

- •Ядоносность и ядовитость рыб

- •Глава II экология и развитие рыб

- •Факторы внешней среды и их влияние на рыб

- •Экологические группы, поведение и миграции рыб

- •Часть вторая частная ихтиология

- •Глава I филогения и распределение рыб

- •Распространение рыб на Земле

- •Глава II систематика рыб и характеристика основных групп

- •Характеристика рыбообразных и рыб

- •Надкласс бесчелюстные-аспатна

- •Рохля; 2- морская лисица; 3 - звезчатый;

- •- Морской кот; 5 - скат орляк; 6 - электрический

- •Подкласс л учеперые-лс 77/V о р тек гсп Надотряд многоперы - роьуртекомокрна

- •Осетровые рыбы:

- •- Атлантическая сельдь;

- •- Черноморская сельдь;

- •Надотряд костные ганоиды - ною8те1

- •- Сельдь черноспинка;

- •- Долгинская сельдь; 3 - каспийский пузанок;

- •- Тюлька каспийская;

- •Щуковые, Угревые, Муреновые и Вьюновые рыбы:

- •Карповые рыбы дельты Волги:

- •- Чехонь; 5 - язь; 6- карась серебряный; 7- линь

- •- Южнокаспийский жерех, хашам; 7 - белый амур;

- •— Обыкновенный сом; 2 - американский сомик;

- •Отряд сомообразные - 8ушшрокме8

- •Отряд сарганообразные - веюмрокме8

- •- Хвалынский бычок; 6 - звездчатая пуголовка

- •Скумбриевые, Тунцовые, Мечерылые:

- •Барракудовые, Кефалевые, Скорпеновые:

- •- Морской ерш

- •Отряд скалозубообразные, или четырехзубообразные, - те тка 0001ут1г0яме8

- •Надотряд гадоидные - саиомоярна Отряд ошибнеобразные - орню11гокме8

- •Скалозуб (фугу); 2 - кузовок; 5-трехтлая колюшка; 4 - девятииглая; 5 - малая южная колюшка;

- •- Минтай; 5 - мерлуза

- •Отряд трескообразные - с а п1р0кме8

- •Змееголовые, Бельдюговые, Камбаловые:

- •Налим; 2- змееголов; 3- бельдюга; 4- калкан;

- •- Морская камбала; 6 - палтус

- •Аквариумные рыбы:

- •Глава I

- •Система управления рыбным хозяйством. Международные организации по регулированию рыболове! пн

- •Глава II аквакультура

- •Икусственное воспроизводство и его роль в формировании запасов рыб

- •Выращивание товарной рыбы. Декоративное рыбоводство

У

костистых рыб наиболее активно гемопоэз

происходит в лим-

фииннмх

органах, почке и селезенке, причем

главным органом кроветво-

||»нни

являются почки, а именно — их передняя

часть. В почках и селе-

Цнм'

происходит как образование эритроцитов,

лейкоцитов, тромбоци-

|мм,

I мк и распад эритроцитов.

Наличие

в периферической крови рыб и зрелых,

и молодых

фифоцитов

является нормальным и не служит

патологическим показа-

нном

и отличие от крови взрослых млекопитающих.

В

эритроцитах имеется ядро, как и у

других водных животных,

|м

ис дствие чего жизнеспособность их

дольше, чем млекопитающих.

Селезенка

рыб располагается в передней части

полости тела, меж-

11у

петлями кишечника, но независимо от

него. Это плотное компактное

н'мио-красное

образование различной формы (шарообразной,

лентовид-

МчИ),

но

чаще вытянутой.

Селезенка

быстро меняет объем под влиянием

внешних условий

и

I «ютояния рыбы. У карпа она увеличивается

зимой, когда в связи с по-

ниженным

обменом веществ ток крови замедляется

и она скапливается

н

I плезенке, печени и почках, которые

служат депо крови, то же наблю-

/|иггся

при острых заболеваниях. При недостатке

кислорода, загрязнении

«оды,

перевозке и сортировке рыбы, облове

прудов запасы из селезенки

ног

гупают в кровеносное русло.

Одним

из важнейших факторов внутренней среды

является осмо-

ичсское

давление крови, так как от него зависит

взаимодействие крови

н

клеток тела, водный обмен в организме.

Кровеносная

система подчиняется нервной (блуждающий

нерв)

и

гуморальной (гормоны, ионы Са, К)

регуляции. Центральная нервная

истема

рыб получает информацию о работе

сердца от барорецепторов

иберных

сосудов.

Лимфатическая

система рыб не имеет желез. Она

представлена рядом

мирных

и непарных лимфатических стволов, в

которые лимфа собирается

и

I органов и по ним же выводится в конечные

участки вен, в частности

и

Кювьеровы протоки. У некоторых рыб

есть лимфатические сердца.

Нервная

система

у рыб представлена центральной

нерв-

ной

системой и связанными с ней периферической

и вегетативной

(сим-

патической)

нервными системами.

Нервная система и органы чувств

Центральная

нервная система состоит из головного

и спинноЦ

мозга.

К периферической нервной системе

относятся нервы, отходя щи

от

головного и спинного мозга к органам.

Вегетативная нервная систеМ

в

основе имеет многочисленные ганглии

и нервы, иннервирующие мыц|

цы

внутренних органов и кровеносных

сосудов сердца.

Нервная

система рыб по сравнению с нервной

системой высши

позвоночных

характеризуется рядом примитивных

черт.

Центральная

нервная система

имеет вид нервн

трубки,

тянущейся вдоль туловища: часть ее,

лежащая над позвоночнн

ком

и защищенная верхними дугами позвонков,

образует спинной мозг

а

расширенная передняя часть, окруженная

хрящевым или костным ч

репом,

составляет головной мозг (рис. 15).

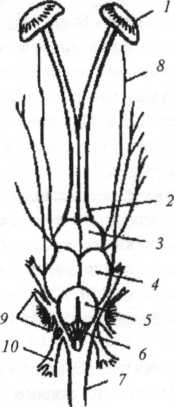

Рис.

15. Головной мозг рыбы (окунь):

1

-

обонятельные капсулы; 2

- обонятельные доли; 3

-

передний мозг;

4

-

средний мозг; 5

- мозжечок; 6-

продолговатый мозг;

7

- спинной мозг; 8,

9,10-

головные нервы

Полости

переднего, промежуточного и продолговатого

мозга паз

ваются

желудочками:

полость среднего мозга - сильвиевым

водопров

дом

(она соединяет полости промежуточного

и продолговатого моз

т.

е. третий и четвертый желудочки).

50

Пч/тдний

мозг

благодаря продольной борозде имеет

вид двух по-

$

ширин К ним прилегают обонятельные

луковицы (первичный обоня-

Р>>н

1М.1П

центр), или непосредственно (у большинства

видов), или через

|И|НМ11сльный

тракт (карповые, сомовые, тресковые).

крыше

переднего мозга нет нервных клеток.

Серое вещество

ник

полосатых тел сосредоточено главным

образом в основании

Н

нПинительных долях, выстилает полость

желудочков и составляет глав-

II\

|п мнесу переднего мозга. Волокна

обонятельного нерва связывают

лу-

(И'нмну

с клетками обонятельной капсулы.

средний

мозг является центром обработки

информации, поступаю-

<м>

и I)Т органов обоняния. Благодаря своей

связи с промежуточным и сред-

ним

мочгом он участвует в регуляции

движения и поведения. В частности,

н»

|п иний мозг принимает участие в

формировании способности к таким

ЦЛЯМ.

как икрометание, охрана икры, образование

стаи, агрессия и др.

I)

промежуточном

мозге

развиты зрительные бугры. От них

отходят

||1нн'П1.мые

нервы, образующие хиазму (перекрест,

т. е. часть волокон

Пряного

нерва переходит в левый нерв и наоборот).

На нижней стороне

нриможуточного

мозга, или гипоталамусе,

имеется воронка, к которой

Н||1Н11'гает

гипофиз,

или питуитарная

железа',

в верхней части промежу-

•нмного

мозга развивается эпифиз,

или пинеалъная

железа.

Гипофиз

н

нни|)из являются железами внутренней

секреции.

Промежуточный

мозг выполняет многочисленные функции.

Он

шн

принимает раздражения от сетчатки

глаза, участвует в координации

ннмшиий,

переработке информации от других

органов чувств. Гипофиз

н

шифиз осуществляют гормональную

регуляцию обменных процессов.

Средний

мозг

наибольший по объему. Он имеет вид двух

полуша-

рии.

которые называют зрительными долями.

Эти доли являются пер-

нмчными

зрительными центрами, воспринимающими

возбуждение.

них

берут начало волокна зрительного

нерва.

В

среднем мозге обрабатываются сигналы,

идущие от органов зре-

нии

и равновесия; здесь помещаются центры

связи с мозжечком, продол-

М1И11ТЫМ

и спинным мозгом, регуляции окраски,

вкуса.

Мозжечок

расположен в задней части мозга и может

иметь форму

нии

маленького бугорка, прилегающего сзади

к среднему мозгу, или

Ппньшого

мешковидно-вытянутого образования,

примыкающего сверху

к

продолговатому мозгу. Особенно большого

развития достигает мозже-

•и

у сомов, а у мормируса он наибольший

среди всех позвоночных.

мозжечке

рыб имеются клетки

Пуркинье.

51

Мозжечок

является центром всех моторных

иннерваций при пла

вании

и схватывании пищи. Он обеспечивает

координацию движений!

поддержание

равновесия, мышечную деятельность,

связан с рецепторами!

органов

боковой линии, направляет и координирует

деятельность друга» I

отделов

мозга. При повреждении мозжечка,

например у карпа и серебрЯ

ного

карася, наступает атония мышц, нарушается

равновесие, не вырД

батываются

или пропадают условные рефлексы на

свет и звук.

Пятый

отдел головного мозга - продолговатый

мозг

без резком

границы

переходит в спинной мозг. Полость

продолговатого мозга - чей!

вертый

желудочек продолжается в полость

спинного мозга - невроцели

Значительная

масса продолговатого мозга состоит

из белого вещества. ■

Периферическая

нервная система.

ОтпродолгЯ

ватого

мозга отходит большая часть (шесть из

десяти) черепно-мозговым

нервов,

они являются центром регуляции

деятельности спинного мозг||

и

вегетативной нервной системы. В ней

располагаются наиболее важньИ

жизненные

центры, регулирующие деятельность

дыхательной, скелетюм

мышечной,

кровеносной, пищеварительной,

выделительной систем, ор»

ганов

слуха и равновесия, вкуса, боковой

линии и электрических орп

нов.

Поэтому при разрушении продолговатого

мозга, например при пе>

ререзке

туловища позади головы, наступает

быстрая смерть рыбы.

Через

приходящие в продолговатый мозг

спинномозговые волоки)

осуществляется

связь продолговатого и спинного мозга.

От

головного мозга отходят 10

пар черепно-мозговых нервов:

-

обонятельный нерв (пегсиз

о1/ас1опиз)

от чувствующего эпит

лия

обонятельной капсулы доводит раздражения

до обонятельных лум

виц

переднего мозга;

-

зрительный нерв (п.

орНсиз)

тянется до сетчатки глаза от зр!

тельных

бугров промежуточного мозга;

-

глазодвигательный нерв (п.

оси1о-тоЮпиз)

иннервирует мьи

цы

глаза, отходя от среднего мозга;

-

блоковый нерв (п.

(госМеапз)

- глазодвигательный, тянущий

от

среднего мозга к одной из мышц глаза;

-

тройничный нерв (и. 1гщеттиз),

отходящий от боковой п(Н

верхности

продолговатого мозга и дающий три

основные ветви - глаз;

яичную,

верхнечелюстную и нижнечелюстную;

-

отводящий нерв (п. аЪйисепз)

тянется от дна мозга к прямв

мышце

глаза;

-

лицевой нерв (п.

/асгаИз)

отходит от продолговатого мозга и

дая

многочисленные

разветвления к мускулатуре подъязычной

дуги, слизи

стой

ротовой полости, коже головы (в том

числе боковой линии головым

52

К

— слуховой нерв (и. асизИсиа)

связывает продолговатый мозг

(духовой

аппарат;![]()

{>

языко-глоточный нерв (п.

%1о5$оркапп%еи5)

идет от продолгова-

ИН

о мозга к глотке, иннервирует слизистую

глотки и мускулатуру пер-

инИ

жпберной дуги;

10

- блуждающий нерв (п.

уа%и$)

- наиболее длинный, связывает

Продолговатый

мозг с жаберным аппаратом, кишечным

трактом, серд-

цам.

плавательным пузырем, боковой линией.

Степень

развития разных отделов головного

мозга различна у раз-

им

ч I рупп рыб и связана с образом жизни.

Передний

мозг и обонятельные доли лучше развиты

у хрящевых

|Н.|Г|

(акул и скатов) и хуже у костистых. У

малоподвижных, например

рыб (камбалы), мозжечок мал, но сильнее

развиты передний

и

продолговатый отделы мозга в соответствии

с большой ролью обоня-

нии

и осязания в их жизни. У хорошо плавающих

рыб (пелагических, пи-

пиощихся

планктоном, и хищничающих) большее

развитие получают

родний

мозг (зрительные доли) и мозжечок (в

связи с необходимостью

пыстрой

координации движения). Рыбы, обитающие

в мутной воде,

имеют

маленькие зрительные доли и небольшой

мозжечок. Слабо развиты

|р!ггельные

доли у глубоководных рыб. Различна и

электрическая актив-

ность

разных отделов мозга: у серебряного

карася электрические волны

и

мозжечке идут с частотой 25-35 раз в

секунду, в переднем мозгу - 4-8.

Спинной

мозг

является продолжением продолговатого

мозга. Он

имеет

форму округлого тяжа и лежит в канале,

образованном верхними

дугами

позвонков. В отличие от высших позвоночных

он способен к ре-

I

операции и восстановлению деятельности.

В спинном мозге серое веще-

(■

но расположено внутри, а белое - снаружи.

Функция

спинного мозга - рефлекторная и

проводящая. В нем на-

ходятся

центры сосудодвигательные, туловищной

мускулатуры, хрома-

тфоров,

электрических органов. От спинного

мозга метамерно, т. е. со-

ответственно

каждому позвонку, отходят спинномозговые

нервы, иннерви-

рующие

поверхность тела, туловищные мышцы, а

благодаря соединению

спинномозговых

нервов с ганглиями симпатической

нервной системы —

и

инутренние органы. В спинном мозге

костистых рыб имеется секре-

торный

орган - урогипофиз, клетки которого

вырабатывают гормон, уча-

ствующий

в водном обмене.

Вегетативная

нервная система

у хрящевых рыб

представлена

разобщенными ганглиями, лежащими вдоль

позвоночника.

Клетки

ганглиев своими отростками контактируют

со спинномозговыми

нервами

и внутренними органами.

53

У

костистых рыб ганглии вегетативной

нервной системы соед

ются

двумя продольными нервными стволами.

Соединительные ветв!

ганглиев

связывают вегетативную нервную систему

с центральной,

Взаимосвязи

центральной и вегетативной нервных

систем создают во'

можность

некоторой взаимозаменяемости нервных

центров.

Вегетативная

нервная система действует независимо

от центр!

ной

нервной системы и определяет

непроизвольную автоматическую

деятельность

внутренних органов даже в том случае,

если ее связь с цен-

тральной

нервной системой нарушена.

Реакцию

организма рыбы на внешние и внутренние

раздражен

определяет

рефлекс.

У рыб можно выработать условный рефлекс

на св

форму,

запах, вкус, звук, температуру воды и

соленость. Так, аквариум»

ные

и прудовые рыбы вскоре после начала

регулярного кормления скг

ливаются

в определенное время у кормушек.

Привыкают они и к зву]

во

время кормления (постукивание по

стенкам аквариума, звон колоко.

чика,

свист, удары) и какое-то время подплывают

на эти раздраж!

и

при отсутствии пищи. При этом рефлексы

на получение корма обр;

у

рыб быстрее, а пропадают медленнее,

чем у кур, кроликов, собак, обезь:

У

карасей рефлекс появляется через 8

сочетаний условного раздр;

с

безусловным, а затухает через 28-78

неподкрепленных сигналов.

Поведенческие

реакции вырабатываются у рыб быстрее

в груш

(подражание,

движение за лидером в стае, реакция на

хищника и др.'

Временная

память и дрессировка имеют большое

значение и в рыбовод

ной

практике. Если рыб не учат оборонительным

реакциям, навыкам об]

щения

с хищниками, то молодь, выпускаемая из

рыбоводных заводов,

быстро

гибнет в естественных условиях.

Органы

чувств.

Органы восприятия окружающей сре,

рыб

обладают рядом особенностей, отражающих

их приспособление!

к

условиям жизни (рис. 16). Способность

рыб воспринимать информ!

цию

из окружающей среды многообразна. Их

рецепторы могут улавл;

вать

различные раздражения как физической,

так и химической природа

давление,

звук, цвет, температуру, электрические

и магнитные поля, за

пах,

вкус. Одни раздражения воспринимаются

в результате непосредс!

венного

прикосновения (осязание, вкус), другие

- на расстоянии.

Органы,

воспринимающие химические, тактильные

(прикоснове

ние),

электромагнитные, температурные и

другие раздражения, имею

простое

строение. Раздражения улавливаются

свободными нервным

окончаниями

чувствующих нервов на поверхности

кожи. У некоторы

групп

рыб они представлены специальными

органами или входят в со-

став

боковой линии.

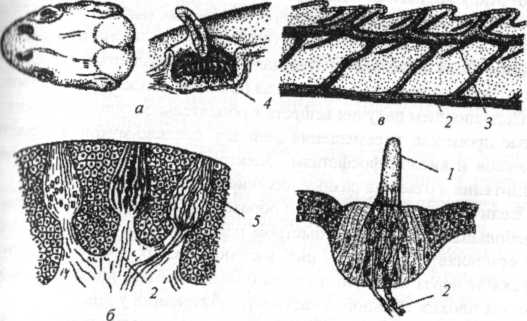

Рис.

16. Органы чувств рыб: а - орган обоняния;

б- орган вкуса;

«

боковая линия; г

- невромаст; 1

- купула; 2

- нерв; 3

- канал боковой линии;

4

- обонятельная розетка; 5 - вкусовая

почка

В

связи с особенностями жизненной среды

у рыб большое значе-

мнг

имеют системы химического чувства.

Химические раздражения вос-

принимаются

при помощи обоняния (ощущения запаха)

или органов

«•обонятельной

рецепции, обеспечивающих восприятие

вкуса, измене-

ние

активности среды и т. д.

Химическое

чувство называется хеморецепцией,

а чувствующие

оргпны

-

хеморецепторами.

Хеморецепция помогает рыбам отыскивать

и

оценивать пищу, особей своего вида и

другого пола, избегать врагов,

|

риентироваться в потоке, защищать

территорию.

Органы

обоняния

у рыб, как и других позвоночных,

находятся

и

передней части головы и представлены

парными обонятельными (но-

оиыми)

мешками (капсулами), открывающимися

наружу отверстиями -

пи

к)рями.

Дно носовой капсулы выстлано складками

эпителия, состоя-

щего

из опорных и чувствующих клеток

(рецепторов). Наружная по-

1и?рхность

чувствующей клетки снабжена ресничками,

а основание свя-

щно

с окончаниями обонятельного нерва.

Рецепторная поверхность органа

нолика:

на 1 мм2

обонятельного эпителия приходится у

Ркох'тиз

95 ООО ре-

цепторных

клеток. В обонятельном эпителии

многочисленны клетки,

декретирующие

слизь.

54

55

Ноздри

расположены у хрящевых рыб на нижней

стороне рыла!

впереди

рта, у костистых - на дорсальной стороне,

между ртом и глазами. 1

Круглоротые

имеют по одной ноздре, настоящие рыбы

- по две. Каждая!

ноздря

разделяется кожистой перегородкой на

две части, называемые

верстнями.

Вода проникает в переднее, омывает

полость и выходит чере1|

заднее

отверстие, омывая и раздражая при этом

волоски рецепторов.

Под

влиянием пахучих веществ в обонятельном

эпителии происходят!

сложные

процессы: перемещения липидов,

белково-мукополисахаридньЛ

комплексов

и кислой фосфатазы. Электрическая

активность обонятель!

ного

эпителия в ответ на разные пахучие

вещества различна.

Величина

ноздрей связана с образом жизни рыб:

у подвижных рыв

они

небольшие, так как при быстром плавании

вода в обонятельной по«1

лости

обновляется быстро; у рыб малоподвижных

ноздри большие, они!

пропускают

через носовую полость больший объем

воды, что особенм

важно

для плохих пловцов, в частности обитающих

у дна.

Рыбы

обладают тонким обонянием, т. е. пороги

обонятельной чув

ствительности

у них очень низки. Это особенно относится

к ночны»

и

сумеречным рыбам, а также к живущим в

мутных водах, которым зре

ние

мало помогает в отыскивании пищи и

общении с сородичами.

Наиболее

чувствительно обоняние у проходных

рыб. Дальневосточ

ные

лососи совершенно точно находят путь

от мест нагула в море к нерео

тилищам

в верховьях рек, где они вывелись

несколько лет назад. При это|

они

преодолевают огромные расстояния и

препятствия - течения, пороп

перекаты.

Однако рыбы верно находят путь лишь в

том случае, если ноздр!

открыты,

а если они заполнены ватой или вазелином,

то рыбы идут беспс

рядочно.

Предполагают, что лососи в начале

миграции ориентируются по

солнцу

и звездам и примерно за 800 км от родной

реки безошибочно опра

деляют

путь благодаря хеморецепции.

В

опытах при смывании носовой полости

этих рыб водой с родноп

нерестилища

в обонятельной луковице мозга возникала

сильная электрич©

ская

реакция. На воду из нижерасположенных

притоков реакция была ела

бой,

а на воду с чужих нерестилищ рецепторы

вообще не реагировали.

Молодь

нерки может различать при помощи клеток

обонятельно1

луковицы

воду разных озер, растворы различных

аминокислот, а такж

концентрацию

кальция в воде. Не менее поразительна

аналогичная спосо^

ность

европейского угря, мигрирующего из

Европы к нерестилищам, ра<|

положенным

в Саргассовом море. Подсчитано, что

угорь в состоянии рас

познавать

концентрацию, создаваемую разведением

1 г фенилэтиловог

спирта

в соотношении 1:3.

Рыбы улавливают феромон страха при

конце!

трации

Ю'10

г/л, высокая избирательная чувствительность

к гистамин;

а

также к углекислоте (0,001 32-0,026 4 г/л)

обнаружена у карпа.

<

Мюнятельный рецептор рыб кроме

химических способен восприни-

Ый".

и

механические воздействия (струи потока)

и изменения температуры.

Органы

вкуса.

Они представлены вкусовыми почками,

образованны-

ми

, лишениями чувствующих и опорных

клеток. Основания чувствующих

||И’пт

оплетены концевыми разветвлениями

лицевого, блуждающего

И

«М.1КОГЛОТОЧНОГО

нервов.

Восприятие химических раздражителей

осу-

|Н1Н1

шляется также свободными нервными

окончаниями тройничного,

Яну

'•> ниогцего и спинномозговых нервов.

I

(неприятие вкуса рыбами не обязательно

связано с ротовой поло-

ны.

I, так как вкусовые почки расположены

в слизистой оболочке рото-

й"М

полости, на губах, в глотке, на усиках,

жаберных лепестках, плавни-

“•""

Iх

лучах и по всей поверхности тела, в том

числе на хвосте.

Сом

воспринимает вкус главным образом при

помощи усов, так

пик

п их эпидермисе сосредоточены вкусовые

почки. Количество этих

мнчгк

увеличивается по мере увеличения

размеров тела рыбы.

I

ыбы различают и вкус пищи: горькое,

соленое, кислое, сладкое.

И

чметности, восприятие солености связано

с ямковидным органом, рас-

11'

ни генным

в ротовой полости.

Чувствительность

органов вкуса у некоторых рыб очень

высока, на-

пример:

пещерные рыбы АпорИсИ1ух,

будучи слепыми, ощущают раствор

I

июкозы в концентрации 0,005 %. Рыбы

распознают изменения солености

НИ

0.3

%0,

рн

-

0,05-0,007, углекислоты - 0,5 г/л, НаС1 -

0,001-0,005 моля

кприовые),

а гольян - даже 0,000 04 моля.

Органы

чувств боковой линии.

Специфическим органом, свойст-

м

иным только рыбам и живущим в воде

амфибиям, является орган бо-

иного

чувства, или боковой линии. Это

сейсмосенсорный

специализиро-

имнный

кожный орган. Наиболее просто эти

органы устроены у кругло-

1""|.1Х

и личинок карповых. Чувствующие клетки

(механорецепторы)

Иржнт

среди скоплений эктодермальных клеток

на поверхности кожи или

и

мелких ямках. У основания они оплетены

конечными разветвлениями

пнуждающего

нерва, а на участке, возвышающемся над

поверхностью,

имеют

реснички, воспринимающие колебания

воды. У большинства

«

фослых костистых эти органы представляют

собой погруженные в ко-

лу

каналы, тянущиеся по бокам тела вдоль

средней линии. Канал откры-

мстся

наружу через отверстия (поры) в чешуйках,

расположенных над

ним.

Разветвления боковой линии имеются и

на голове.

На

дне канала группами лежат чувствующие

клетки с ресничками.

1<

нждая такая группа рецепторных клеток

вместе с контактирующими

с

ними нервными волокнами образует

собственно орган - невромаст.

Мода

свободно протекает через канал и

реснички ощущают ее давление.

Мри

этом возникают нервные импульсы разной

частоты.

57

Органы

боковой линии связаны с центральной

нервной системой

блуждающим

нервом.

Боковая

линия может быть полной, т. е. тянуться

по всей длине те-

ла,

или неполной и даже отсутствовать, но

в последнем случае сильно

развиваются

головные каналы, как, например, у

сельдей.

Боковой

линией рыба ощущает изменение давления

текущей во,

вибрации

(колебания) низкой частоты, инфразвуковые

колебания и элек!

магнитные

поля. Например, карп улавливает ток

при плотности 60 мкА/см2,

карась

— 16 мкА/см2.

Боковая

линия улавливает давление движущегося

потока, а изме-

нение

давления при погружении на глубину

она не воспринимает. Ула~*

ливая

колебания водной толщи, рыба обнаруживает

поверхностные во,

ны,

течения, подводные неподвижные (скалы,

рифы) и движущиеся (вр;

ги,

добыча) предметы.

Боковая

линия - весьма чувствительный орган:

акула улавлив;

движение

рыб на расстоянии 300 м, проходные рыбы

ощущают в мо;

даже

незначительные токи пресной воды.

Способность

улавливать отраженные от живых и

неживых объе

тов

волны очень важна для глубоководных

рыб, так как в темноте бол

ших

глубин невозможно обычное зрительное

восприятие.

Предполагают,

что во время брачных игр рыбы воспринимают

б

ковой

линией волны как сигнал самки или самца

к нересту. Функцр

кожного

чувства выполняют и так называемые

кожные

почки

- клет

имеющиеся

в покровах головы и усиков, к которым

подходят нервный

окончания,

однако они имеют гораздо меньшее

значение.

Органы

осязания.

Ими служат скопления чувствующих

клето!

(осязательные

тельца),

разбросанные по поверхности тела. Они

воспри-

нимают

прикосновение твердых предметов

(тактильные ощущения!

давление

воды, изменение температуры и боль. ■

Особенно

много чувствующих кожных почек находится

во рту и

губах.

У некоторых рыб функцию этих органов

выполняют удлиненн

лучи

плавников: у гурами - это первый луч

брюшного плавника, у три

лы

(морской петух) осязание связано с

лучами грудных плавников, о

пывающими

дно. У обитателей мутных вод или донных

рыб, наибол

активных

ночью, наибольшее количество чувствующих

почек сосредо-

точено

на усиках и плавниках. У самцов усы

служат рецепторами

вкуса.

Механические

травмы и боль рыбы, по-видимому, ощущают

сла-

бее,

чем другие позвоночные. Так, акулы,

набросившиеся на добычу,

не

реагируют на удары острым предметом

в голову.

Л

58

Терморецепторы.

Ими являются находящиеся в

поверхностных

Нищих

кожи свободные окончания чувствующих

нервов, при помощи ко-

I

юрмх рыбы воспринимают температуру

воды. Различают рецепторы,

им.

принимающие тепло (тепловые) и холод

(холодовые). Точки воспри-

I

щи тепла найдены, например, у щуки на

голове, восприятия холода -

“

ни ионерхности тела. Костистые рыбы

улавливают перепады температу-

ры

и 0,1-0,4 °С. У форели можно выработать

условный рефлекс на очень

мииме

(менее 0,1 °С) и быстрые изменения

температуры.

Очень

чувствительны к температуре боковая

линия и головной

Мо

и 15 мозге рыб обнаружены чувствительные

к температуре нейроны,

«идные

с нейронами в центрах терморегуляции

млекопитающих. У фо-

|н>||||

в промежуточном мозге имеются нейроны,

реагирующие на повы-

мп

иис и понижение температуры.

Органы

электрического чувства.

Органы восприятия электрического

п

магнитного полей располагаются в коже

на всей поверхности тела рыб,

Но

главным образом - в разных участках

головы и вокруг нее. Они сходны

|

органами боковой линии - это ямки,

заполненные слизистой массой, хо-

рошо

проводящей ток. На дне ямок находятся

чувствующие клетки (элек-

форецепторы),

передающие нервные импульсы в мозг.

Иногда они входят

и

состав системы боковой линии.

Электрическими

рецепторами

у хряще-

иы

к рыб служат и ампулы

Лоренцини.

Анализ информации, получаемой

.

н'нтрорецепторами, осуществляет

анализатор боковой линии, который

расположен

в продолговатом мозге и мозжечке.

Чувствительность рыб

н

тку велика-до 1 мкВ/см2:

карп ощущает ток напряжением 0,06-0,1,

фо-

рпп.

0,02-0,08, карась 0,008-0,001 5 В. Предполагают,

что восприятие

тменения

электромагнитного поля Земли позволяет

рыбам обнаруживать

приближение

землетрясения за 6-24 ч до начала в

радиусе до 2 тыс. км.

Органы

зрения

устроены в основном так же, как у других

позво-

ночных.

Сходен с остальными позвоночными и

механизм восприятия

фительных

ощущений: свет проходит в глаз через

прозрачную роговицу,

шшее

зрачок

(отверстие в радужной оболочке)

пропускает его на хруста-

лик,

а хрусталик передает (фокусирует) свет

на внутреннюю стенку глаза

|.

тчатку),

где и происходит его непосредственное

восприятие (рис. 17).

(

сгчатка состоит из светочувствительных

(фоторецепторных),

нервных

и

опорных клеток.

59