- •Раздел 1. Лекционный материал:

- •Раздел 2. Материалы лабораторных работ:

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку 1.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература.

- •Раздел I. Лекционный материал:

- •Раздел 2. Материал лабораторных работ.

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку 2.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература.

- •Раздел 1. Лекционный материал:

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку III.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература.

- •Раздел I. Лекционный материал: Тема: 1. Введение в курс физиологии рыб. План:

- •1. Предмет и задачи физиологии.

- •2 . Основные методы физиологического исследования

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: 2. Движение. Физиология мышц. План:

- •1. Понятие о движении рыб

- •2. Мускулатура и ее физиологическая роль

- •3. Звуки, издаваемые рыбами

- •4. Электрические явления в организме рыб

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: Физиология нервной системы рыб. План:

- •1. Строение и функции нерва.

- •2. Строение и функции синапса.

- •3. Учение Введенского о парабиозе.

- •4. Строение и функции периферической нервной системы

- •5. Строение и функции спинного мозга

- •6.Строение и функции головного мозга

- •7. Принципы рефлекторной теории и.П. Павлова

- •8. Поведение рыб

- •2. Физиология органов зрения

- •3. Механорецепция

- •4. Хеморепция

- •5. Электрорецепция

- •6. Терморецепция

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел II. Материалы лабораторных работ:

- •Приготовление нервно-мышечного препарата и действие на него различных раздражителей.

- •Теоретическое обоснование

- •Задание:

- •Ход работы:

- •1. Электрическое раздражение.

- •Контрольные вопросы

- •2. Биоэлектрические явления.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы.

- •3. Изолированное проведение возбуждения.

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •4. Анализ рефлекторной дуги.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Задание по уирс.

- •Контрольные вопросы

- •5. Спинномозговые рефлексы и их рецептивные поля.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •6. Иррадиация возбуждения в спинном мозге.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Задание по уирс.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел III. Экзаменационные вопросы по блоку I.

- •Раздел IV. Рекомендуемая литература. Основная.

- •Дополнительная.

- •Блок 2. Физиология обмена веществ и энергии, питания и пищеварения, дыхания, крови и кровообращения.

- •Раздел I. Лекционный материал: Тема: 1.Обмен веществ и энергии.

- •1. Понятие об обмене веществ и энергии в организме рыб.

- •2. Формы обмена веществ.

- •3. Баланс веществ и энергии в организме рыбы.

- •Энергетический баланс карпа.

- •4. Показатели питательной ценности кормов и эффективности питания.

- •5. Зависимость обмена веществ от факторов среды.

- •6. Методы измерения затрат энергии.

- •2. Сущность и значение пищеварения.

- •3. Всасывание и усвоение питательных веществ.

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: 3. Физиология дыхания. План:

- •1. Сущность и значение дыхания.

- •2. Вода как среда для дыхания рыб.

- •3.Строение и функции дыхательных органов рыб. Механизм жаберного дыхания.

- •Кожное дыхание.

- •5.Воздушное дыхание.

- •6. Роль плавательного пузыря в газообмене.

- •7. Дыхание эмбрионов и личинок.

- •8. Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов.

- •Вопросы для самопроверки:

- •4. Кровь и кровообращение. План:

- •1. Кровь как внутренняя среда организма и ее состав.

- •2. Функции крови.

- •3. Иммунитет.

- •4. Функции и строение кровеносной системы.

- •5. Физиологические свойства сердечной мышцы - миокарда.

- •6. Ритм сердца и показатели сердечной деятельности.

- •7. Давление крови.

- •8. Нервная и гуморальная регуляция деятельности кровеносной системы.

- •9. Функции лимфатической системы.

- •10. Форменные элементы крови.

- •11. Кроветворение.

- •Раздел II Материалы лабораторных работ.

- •1. Способы взятия крови у рыб.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля

- •2. Видовые различия форменных элементов крови рыб.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля

- •Определение количества форменных элементов крови рыб.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля.

- •4. Определение количества гемоглобина в крови рыб.

- •Теоретическое обоснование.

- •Ход работы.

- •Вопросы для контроля.

- •5. Определение реакции оседания эритроцитов (роэ)

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля

- •6. Определение лейкоцитарной формулы.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля

- •7. Автоматизм сердечной деятельности.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля.

- •8. Гуморальная регуляция деятельности сердца.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля.

- •9. Нервная регуляция деятельности сердца

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля.

- •10. Рефлекторные влияния на сердце лягушки

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку п.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература. Основная.

- •Дополнительная.

- •Раздел 1. Лекционный материал:

- •2. Особенности осморегуляции хрящевых и костистых рыб.

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: Физиология желез внутренней секреции План:

- •1. Общая характеристика желез внутренней секреции.

- •2. Методы изучения эндокринной системы.

- •3. Эндокринные железы головного мозга

- •4. Щитовидная и ультимобранхиальные железы

- •5. Островковая ткань поджелудочной железы

- •6. Хромаффиновые и интерналовые железы

- •7. Урофиз и половые железы

- •Тема: 3. Физиология размножения

- •1. Понятие о размножении

- •2. Образование половых продуктов и их выведение

- •3. Этапы готовности к размножению и формы размножения

- •4. Химический состав половых клеток

- •5. Значение проблемы размножения

- •6. Влияние факторов внешней и внутренней среды на созревание и вымет половых продуктов.

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: 4. Физиология кожного покрова. План

- •1.Физиологические функции кожи

- •2. Образование слизи и ее химический состав

- •3. Чешуя и её функции.

- •4. Регенерация кожи и чешуи.

- •5. Пигментация кожи и окраска рыб

- •Вопросы для самопроверки:

- •Раздел 2: Материалы лабораторных работ.

- •1. Состав и свойства желудочного сока.

- •2. Состав и свойства желчи.

- •Задание:

- •Теоретическое обоснование.

- •Ход работы. Качественное реакции на составные части желчи.

- •Действие желчи на жиры.

- •Контрольное вопросы:

- •3. Состав и свойства слюны.

- •Теоретическое обоснование.

- •Ход работа

- •1. Расщепление крахмала слюной:

- •2. Обнаружение муцина в слюне:

- •Контрольное вопросы:

- •4. Гуморальная регуляция деятельности сердца

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •5. Проницаемость кожи лягушки.

- •Теоретическое обоснование.

- •Ход работа

- •Контрольное вопросы:

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку №3.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература.

3. Звуки, издаваемые рыбами

До недавнего времени считалось, что рыбы немы, т.е. не издают звуков. Об этом говорит и народная пословица «нем, как рыба». На самом деле рыбы в процессе своей жизнедеятельности издают массу звуков. Звуки, издаваемые рыбой, представляют собой колебания воды или являются результатом движений тела или его частей. Некоторые звуки издаются рыбами при общении.

Все звуки, издаваемые рыбами, в процессе жизнедеятельности можно разделить на четыре основных группы:

1) звуки или колебания, возникающие при плавании;

2) звуки, возникающие или сопровождающие питание;

3) звуки при заглатывании воздуха ртом;

4) звуки при выделении воздуха из плавательной) пузыря.

Спектр звуков, возникающих при движении, колеблется от 20 до 5000 Гц (импульсов/секунду). Эти звуки связаны с турбулентными возмущениями воды. Наиболее характерные звуки рыбы издают при питании, так морской кот издает звук, напоминающий «хруст», сом - «хлопки», речной окунь - шуршание и т.д. Судак при захвате жертвы издает характерные «хлопки», у змееголова охота сопровождается также «хлопками» и «стуками».

Эти звуки имеют гидродинамическую низкочастотную компоненту с максимальной амплитудой в области 100 Гц и высокочастотную компоненту в области 4000 Гц. У мирных рыб (сазан, вобла, лещ и др.) при питании образуются звуки, напоминающие причмокивание, цоканье, хруст и скрежет. Эти звуки возникают при трении челюстных и глоточных зубов, а также при трении жестких плавниковых лучей (касатка-скрипун, спинороги). Некоторые рыбы имеют для издавания звуков специальные барабанные мышцы, которые непосредственно прикрепляются к плавательному пузырю. Они имеют высокую частоту сокращений. С их помощью рыбы издают звуки, напоминающие барабанную дробь частотой от 75 до 2000 Гц. К таким рыбам относятся треска, сом, игла-рыба.

Жаба-рыба, благодаря отверстию в плавательном пузыре издает звуки, напоминающие гудки. Такие рыбы как горбыль, бычок-кругляк издают характерные звуки при нересте, в первом случае они напоминают «стук по дереву», во втором- «кваканье». Карповые и лососевые рыбы используют для дыхания и наполнения плавательного пузыря атмосферный воздух, который, проходя через узкие отверстия, вызывает звуки, напоминающие писк.

Таким образом, рыбы издают много разнообразных звуков, связанных с определенными моментами их жизнедеятельности. Это используют в настоящее время при акустической разведке рыб в промысле; по характерным звукам, издаваемым рыбами в воде можно определить видовую принадлежность и относительное количество рыб.

4. Электрические явления в организме рыб

Электрические явления имеют огромное значение в жизнедеятельности живых организмов. Электрический ток в организме служит для передачи сигналов и приводит в действие отдельные клеточные механизмы. Электрические токи, генерируемые рыбами, позволяют им общаться друг- с другом, а также используются для поиска, локации, нападения и защиты.

-![]() момент

нанесения раздражения

момент

нанесения раздражения

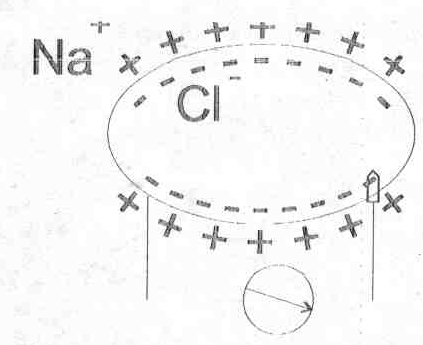

В момент действия различают местные

колебания мембранного потенциала (а),

ник потенциала

действия (в-с), отрицательный следовый

потенциал (d)

и положительный следовый

потенциал (е). Пик потенциала действия

представлен восходящей (в) и нисходящей

(с) ветвями. 'Восходящая

часть пика потенциала действия (в)

соответствует уменьшению заряда мембраны

до 0, т.е. возникает разность

потенциалов противоположного знака

деполяризация

(это фаза деполяризации). Нисходящая

ветвь пика (с) соответствует восстановлению

исходного уровня поляризации

(электрического состояния мембраны).

Следовые потенциалы связаны с

восстановительными процессами,

возникающими по

окончании процесса возбуждения.

Продолжительность

потенциала действия составляет 0,1-0,5

мс, при этом фаза

реполяризации

всегда продолжительнее фазы деполяризации,

следовые потенциалы имеют

низкую амплитуду (несколько микровольт)

и более продолжительны, чем потенциал

действия. Рассмотрим

механизм возникновения потенциала

действия. Основная роль в его возникновении

принадлежит ионам натрия.

При действия

раздражителя проницаемость мембранной

клетки для ионов натрия

возрастает в

500 раз. В связи с этим ионы натрия из

внеклеточного пространства

устремляется

в клетку, что приводит к перезарядке

клеточной мембраны. Наружная

поверхность клеточной мембраны заряжается

отрицательно по отношению к внутренней

(деполяризация).

Восстановление исходного уровня

мембранного потенциала

(реполяризация)

осуществляется за счет резкого снижения

проницаемости мембраны для ионов

натрия и активного их переноса из

цитоплазмы клетки в окружающую среду.

Таким

образом, возникновение биопотенциалов

является функцией биологической

мембраны, обладающей избирательной

проницательностью. Величина мембранного

потенциала

действия обусловлена ионной асимметрией

в системе клетка-среда. Сложение

потенциалов действия отдельных

клеток вызывает возникновение

биотоков.

Для обнаружения тока действия или

биотока, необходимо один электрод

приложить

к невозбужденному участку ткани, другой

к возбужденному и присоединить их к

осциллографу, т.e.

регистрирующему прибору. Запись

биотоков работающей мускулатуры

называется электромиограммой. Биотоки

можно зарегистрировать при плавании

рыб, дыхательных движениях. Запись

работы

сердца называется электрокардиограммой.

Запись

биотоков сетчатки глаза (ретина)

называется ретинограммой. Запись

биотоков головного мозга называется

энцефалограммой. Следует

отметить, что биотоки возникают при

работе всех органов и тканей у всей

животных,

но только у рыб имеются специальные

органы, генерирующие электрический

ток.

По

величине генерации биотоков рыб условно

разделяют на три группы:

момент действия различают местные

колебания мембранного потенциала (а),

ник потенциала

действия (в-с), отрицательный следовый

потенциал (d)

и положительный следовый

потенциал (е). Пик потенциала действия

представлен восходящей (в) и нисходящей

(с) ветвями. 'Восходящая

часть пика потенциала действия (в)

соответствует уменьшению заряда мембраны

до 0, т.е. возникает разность

потенциалов противоположного знака

деполяризация

(это фаза деполяризации). Нисходящая

ветвь пика (с) соответствует восстановлению

исходного уровня поляризации

(электрического состояния мембраны).

Следовые потенциалы связаны с

восстановительными процессами,

возникающими по

окончании процесса возбуждения.

Продолжительность

потенциала действия составляет 0,1-0,5

мс, при этом фаза

реполяризации

всегда продолжительнее фазы деполяризации,

следовые потенциалы имеют

низкую амплитуду (несколько микровольт)

и более продолжительны, чем потенциал

действия. Рассмотрим

механизм возникновения потенциала

действия. Основная роль в его возникновении

принадлежит ионам натрия.

При действия

раздражителя проницаемость мембранной

клетки для ионов натрия

возрастает в

500 раз. В связи с этим ионы натрия из

внеклеточного пространства

устремляется

в клетку, что приводит к перезарядке

клеточной мембраны. Наружная

поверхность клеточной мембраны заряжается

отрицательно по отношению к внутренней

(деполяризация).

Восстановление исходного уровня

мембранного потенциала

(реполяризация)

осуществляется за счет резкого снижения

проницаемости мембраны для ионов

натрия и активного их переноса из

цитоплазмы клетки в окружающую среду.

Таким

образом, возникновение биопотенциалов

является функцией биологической

мембраны, обладающей избирательной

проницательностью. Величина мембранного

потенциала

действия обусловлена ионной асимметрией

в системе клетка-среда. Сложение

потенциалов действия отдельных

клеток вызывает возникновение

биотоков.

Для обнаружения тока действия или

биотока, необходимо один электрод

приложить

к невозбужденному участку ткани, другой

к возбужденному и присоединить их к

осциллографу, т.e.

регистрирующему прибору. Запись

биотоков работающей мускулатуры

называется электромиограммой. Биотоки

можно зарегистрировать при плавании

рыб, дыхательных движениях. Запись

работы

сердца называется электрокардиограммой.

Запись

биотоков сетчатки глаза (ретина)

называется ретинограммой. Запись

биотоков головного мозга называется

энцефалограммой. Следует

отметить, что биотоки возникают при

работе всех органов и тканей у всей

животных,

но только у рыб имеются специальные

органы, генерирующие электрический

ток.

По

величине генерации биотоков рыб условно

разделяют на три группы:

1) сильноэлектрические рыбы

2) слабоэлектрические рыбы

3) неэлектрические рыбы

Сильноэлектрические рыбы (электрический угорь, электрический сом, электрические скаты, американский звездочет) имеют хорошо развитые электрические органы, создающие электрические поля выше 20В. Расположение электрических органов у различных электрических видов рыб разнообразно: на голове, (электрический скат, американский звездочет),на всем теле(электрический сом, электрический угорь), на хвостовом стебле (нильский слоник). Строение электрических органов. Электрические органы представляют собой видоизмененные мышечные волокна, состоящие из клеток плоской формы. Каждую клетку покрывает спиральная оболочка электролемма. Сторона пластинки, к которой подходят нервные окончания, называется лицевой. Она гладкая и пронизана нервными канальцами. Другая сторона пластинки - губчатая, морщинистая, в ней располагаются кровеносные сосуды и ядра клеток. Неровная губчатая поверхность пластинки при возбуждении является электроотрицательной по отношению к лицевой поверхности. Между двумя этими поверхностями образуется разность потенциалов 90-150 мВ. Таким образом, разряд электрического органа имеет всегда определенное направление.

Пластинки в электрических органах пресноводных рыб расположены по принципу последовательного соединения, что увеличивает общий потенциал разряда или напряжения. Это характерно для рыб, обитающих в пресной воде, т.к. пресная вода обладает меньшей электропроводностью, то более целесообразно по такому проводнику передача тока высокого напряжения. У морских рыб столбики из клеток расположены по принципу параллельного соединения, что ведет к увеличению суммарного заряда, т.е. к увеличению силы тока. Это целесообразно, т.к. морская вода обладает большой электропроводностью, в связи с тем, что в ней содержится большое количество солей. У сильноэлектрических рыб электрические поля используются для нападения и защиты.

Слабоэлектрические рыбы имеют специальные органы, создающие поля до 17 вольт, которые используются для локации и связи. К этой группе рыб относятся нильская щука и нильский длиннорыл, обитающие в мутных водах, где другие органы чувств не эффективны. Неэлектрические рыбы не имеют специальных электрических органов, но они, тем не менее, способны воспринимать и перерабатывать электрическую информацию.