- •Раздел 1. Лекционный материал:

- •Раздел 2. Материалы лабораторных работ:

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку 1.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература.

- •Раздел I. Лекционный материал:

- •Раздел 2. Материал лабораторных работ.

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку 2.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература.

- •Раздел 1. Лекционный материал:

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку III.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература.

- •Раздел I. Лекционный материал: Тема: 1. Введение в курс физиологии рыб. План:

- •1. Предмет и задачи физиологии.

- •2 . Основные методы физиологического исследования

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: 2. Движение. Физиология мышц. План:

- •1. Понятие о движении рыб

- •2. Мускулатура и ее физиологическая роль

- •3. Звуки, издаваемые рыбами

- •4. Электрические явления в организме рыб

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: Физиология нервной системы рыб. План:

- •1. Строение и функции нерва.

- •2. Строение и функции синапса.

- •3. Учение Введенского о парабиозе.

- •4. Строение и функции периферической нервной системы

- •5. Строение и функции спинного мозга

- •6.Строение и функции головного мозга

- •7. Принципы рефлекторной теории и.П. Павлова

- •8. Поведение рыб

- •2. Физиология органов зрения

- •3. Механорецепция

- •4. Хеморепция

- •5. Электрорецепция

- •6. Терморецепция

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел II. Материалы лабораторных работ:

- •Приготовление нервно-мышечного препарата и действие на него различных раздражителей.

- •Теоретическое обоснование

- •Задание:

- •Ход работы:

- •1. Электрическое раздражение.

- •Контрольные вопросы

- •2. Биоэлектрические явления.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы.

- •3. Изолированное проведение возбуждения.

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •4. Анализ рефлекторной дуги.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Задание по уирс.

- •Контрольные вопросы

- •5. Спинномозговые рефлексы и их рецептивные поля.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •6. Иррадиация возбуждения в спинном мозге.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Задание по уирс.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел III. Экзаменационные вопросы по блоку I.

- •Раздел IV. Рекомендуемая литература. Основная.

- •Дополнительная.

- •Блок 2. Физиология обмена веществ и энергии, питания и пищеварения, дыхания, крови и кровообращения.

- •Раздел I. Лекционный материал: Тема: 1.Обмен веществ и энергии.

- •1. Понятие об обмене веществ и энергии в организме рыб.

- •2. Формы обмена веществ.

- •3. Баланс веществ и энергии в организме рыбы.

- •Энергетический баланс карпа.

- •4. Показатели питательной ценности кормов и эффективности питания.

- •5. Зависимость обмена веществ от факторов среды.

- •6. Методы измерения затрат энергии.

- •2. Сущность и значение пищеварения.

- •3. Всасывание и усвоение питательных веществ.

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: 3. Физиология дыхания. План:

- •1. Сущность и значение дыхания.

- •2. Вода как среда для дыхания рыб.

- •3.Строение и функции дыхательных органов рыб. Механизм жаберного дыхания.

- •Кожное дыхание.

- •5.Воздушное дыхание.

- •6. Роль плавательного пузыря в газообмене.

- •7. Дыхание эмбрионов и личинок.

- •8. Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов.

- •Вопросы для самопроверки:

- •4. Кровь и кровообращение. План:

- •1. Кровь как внутренняя среда организма и ее состав.

- •2. Функции крови.

- •3. Иммунитет.

- •4. Функции и строение кровеносной системы.

- •5. Физиологические свойства сердечной мышцы - миокарда.

- •6. Ритм сердца и показатели сердечной деятельности.

- •7. Давление крови.

- •8. Нервная и гуморальная регуляция деятельности кровеносной системы.

- •9. Функции лимфатической системы.

- •10. Форменные элементы крови.

- •11. Кроветворение.

- •Раздел II Материалы лабораторных работ.

- •1. Способы взятия крови у рыб.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля

- •2. Видовые различия форменных элементов крови рыб.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля

- •Определение количества форменных элементов крови рыб.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля.

- •4. Определение количества гемоглобина в крови рыб.

- •Теоретическое обоснование.

- •Ход работы.

- •Вопросы для контроля.

- •5. Определение реакции оседания эритроцитов (роэ)

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля

- •6. Определение лейкоцитарной формулы.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля

- •7. Автоматизм сердечной деятельности.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля.

- •8. Гуморальная регуляция деятельности сердца.

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля.

- •9. Нервная регуляция деятельности сердца

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Вопросы для контроля.

- •10. Рефлекторные влияния на сердце лягушки

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку п.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература. Основная.

- •Дополнительная.

- •Раздел 1. Лекционный материал:

- •2. Особенности осморегуляции хрящевых и костистых рыб.

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: Физиология желез внутренней секреции План:

- •1. Общая характеристика желез внутренней секреции.

- •2. Методы изучения эндокринной системы.

- •3. Эндокринные железы головного мозга

- •4. Щитовидная и ультимобранхиальные железы

- •5. Островковая ткань поджелудочной железы

- •6. Хромаффиновые и интерналовые железы

- •7. Урофиз и половые железы

- •Тема: 3. Физиология размножения

- •1. Понятие о размножении

- •2. Образование половых продуктов и их выведение

- •3. Этапы готовности к размножению и формы размножения

- •4. Химический состав половых клеток

- •5. Значение проблемы размножения

- •6. Влияние факторов внешней и внутренней среды на созревание и вымет половых продуктов.

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тема: 4. Физиология кожного покрова. План

- •1.Физиологические функции кожи

- •2. Образование слизи и ее химический состав

- •3. Чешуя и её функции.

- •4. Регенерация кожи и чешуи.

- •5. Пигментация кожи и окраска рыб

- •Вопросы для самопроверки:

- •Раздел 2: Материалы лабораторных работ.

- •1. Состав и свойства желудочного сока.

- •2. Состав и свойства желчи.

- •Задание:

- •Теоретическое обоснование.

- •Ход работы. Качественное реакции на составные части желчи.

- •Действие желчи на жиры.

- •Контрольное вопросы:

- •3. Состав и свойства слюны.

- •Теоретическое обоснование.

- •Ход работа

- •1. Расщепление крахмала слюной:

- •2. Обнаружение муцина в слюне:

- •Контрольное вопросы:

- •4. Гуморальная регуляция деятельности сердца

- •Теоретическое обоснование

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •5. Проницаемость кожи лягушки.

- •Теоретическое обоснование.

- •Ход работа

- •Контрольное вопросы:

- •Раздел 3. Экзаменационные вопросы по блоку №3.

- •Раздел 4. Рекомендуемая литература.

2. Мускулатура и ее физиологическая роль

Мускулатура это специализированная ткань, основным назначением которой в организме является сокращение, лежащее в основе бесконечно разнообразной двигательной деятельности. Мышечная ткань животных, в том числе и рыб, подразделяется на два основных типа: (1) гладкие мышцы, (2) поперечно-полосатые мышцы. Гладкие мышцы образуют стенки (мышечный слой) внутренних органов и кровеносных сосудов. Микроскопическое строение гладких мышц отличается от такового поперечно-полосатых. В миофибрилах гладких мышц отсутствует поперечная исчерченность. Это обусловлено хаотическим расположением сократительных белков в волокнах гладких мышц. Волокна гладких мышц относительно короче поперечно-полосатых и достигают длины от 50 до 200 мкм. Физиологические свойства гладких мышц значительно отличаются от физиологических свойств поперечно-полосатых мышц. Гладкие мышцы менее возбудимы, чем поперечно-полосатые. Возбуждение по ним распространяется с относительно неболыпой скоростью 2-15см/сек. Возбуждение в гладких мышцах может передаваться с одного волокна на другое, что отсутствует у поперечно-полосатых мышц. Сокращение гладкой мускулатуры происходит более медленно и длительно. Характерными для гладких мышц являются также длительные тонические сокращения. Рефрактерный период в гладких мышцах более продолжителен, чем в скелетных (до нескольких секунд). Важным свойством гладкой мышцы является ее высокая пластичность, то есть способность сохранять приданную растяжением длину без изменения напряжения. Мочевой, плавательной, желчный пузыри способные значительно растягиваться. Характерной особенностью гладких мышц является способность к автоматической деятельности, которая обеспечивается нервными элементами, заложенными в стенках гладкомышечных органов. Гладкие мышцы способны сокращаться даже вне организма желудок. Адекватным раздражителем для гладких мышц является их быстрое и сильное растяжение, что имеет большое значение для функционирования многих гладкомышечных полых органов (желудочно-кишечный тракт, сосуды и т.д.). Особенностью гладких мышц является также их высокая чувствительность к некоторым биологически активным веществам (ацетилхолин, адреналин, серотонин и др.). Гладкие мышцы инервируются симпатическими и парасимпатическими вегетативными нервами, которые, как правило, оказывают противоположное влияние на их функциональное состояние. Так, например, сигналы, поступающие по симпатическим нервам, способствуют сокращению мускулатуры желудочно-кишечного тракта, а сигналы идущие по парасимпатическим нервам , наоборот способствуют расслаблению.

Поперечно-полосатая мускулатура (туловищно-хвостовая) рыб состоит из миомеров (сегментов), число которых равно числу позвонков. Число миомеров варьирует от 20 (бычки) до 100 (угорь) и зависит от видовой принадлежности. Поперечно-полосатая мускулатура представлена белыми и красными мышцами. Соединительно-тканные элементы, отделяющие миомеры, называются миосептами. К миосептам присоединяются мышечные волокна, с помощью которых сокращение мускулатуры передается костному скелету, что вызывает локомоторные волнообразные движения тела. Миомеры имеют сложную геометрическую форму и представляют собой как бы серию вложенных один в другой конусов. Мышечные волокна в миомерах ориентированы таким образом, что одно волокно является, как бы продолжением другого и такие составные нити косо направлены от средней линии к хвосту и краям тела.

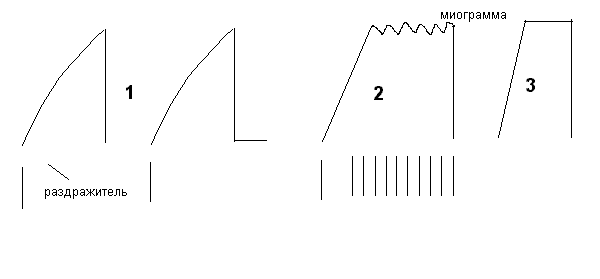

Светлая и темная мускулатура рыб во многом различны, как по строению и биохимическому составу, так и по функциям. Число сокращений волокон темной мускулатуры равно числу плавательных движений, а сокращения белой мускулатуры не регулярны. Белая мускулатура поддерживает ритмическую работу темных мышц энергичными мощными движениями, которые производятся с интервалом примерно и 1 секунду (секунду энергично сокращается, а затем секунду отдыхает). Количество и расположение темных мышц зависит от видовой принадлежности и образа жизни рыб, так у пелагических рыб (тунца, макрели, ставриды, сельди) доля темной мускулатуры значительная и достигает 20% от всей мышечной массы, а у малоподвижных рыб (скорпены, судак, бычки, окунь, щука, камбала, осетровые и. т.д.) темная мускулатура слабо развита и присутствует только в области плавников. Цвет темных мышц обусловлен наличием и них геминовых пигментов миоглобина и цитохромов. Основным энергетическим веществом являются липиды (жирные кислоты, глицерин и продукты их распада). Особенностью этих мышц является обильное снабжение их кровеносными сосудами. В темных мышцах даже при интенсивной работе анаэробные процессы (т.е. окислительные процессы, идущие без кислорода) компенсируются аэробными (т.е. процессами, протекающими при обязательном наличии кислорода). Темные мышцы относятся к мышцам тонического типа (поддерживают тонус мышечной массы). Они обильно иннервированы нервными волокнами. Светлые мышцы снабжены, в отличие от темных, значительно меньшим количеством кровеносных сосудов, а мощные анаэробные процессы при их сокращении не компенсируются аэробными. Основным энергетическим веществом («топливом») в них являются углеводы. Белые мышцы относятся к типу фазических или быстрых, их мощность и скорость сокращения в 2 раза больше, чем у темных. Иннервация белой мускулатуры у костистых рыб также как и красной мускулатуры очень обильная. Сократительные свойства белых мышц у различных рыб разнообразны: у одних рыб движения плавны и равномерны, у других - резкие с быстрым ускорением. В соответствии с этим находятся и свойства мышечных волокон. На один короткий электрический импульс мышцы отвечают быстрым сокращением. Это одиночное сокращение мышцы , кривая которого представлена на рисунке .

С

А В D

A - момент нанесения раздражения

АВ - латентный период

ВС - фаза сокращения

CD - фаза расслабления

Латентный период, т.е.: время, прошедшее с момента нанесения раздражения до начала реакции мышцы составляет, примерно 0,01 сек. Фаза сокращения длится 0,04 сек., фаза расслабления 0,05 -- 0,07 сек., а весь цикл длится около 0,1 - 0,12 сек.

В естественных условиях к мышечным волокнам поступают не одиночные, а ряд нервных импульсов, на которые мышцы отвечают длительным сокращением, которое получило название тетанического сокращения или тетануса. К тетаническому сокращению способны только поперечно полосатые мышцы. Гладкие мышцы не способны к тетаническому сокращению вследствие наличия продолжительного рефрактерного периода. Рефрактерность это временное снижение возбудимости ткани, возникающее после ее возбуждения. Ели раздражающие импульсы сближены и каждый из них приходится на тот момент, когда мышца только начала расслабляться, то возникает зубчатый тип сокращения, который получил название неполного, несовершенного, зубчатого, тетануса (клонус).

1.

одиночное сокращение

1.

одиночное сокращение

2. зубчатый тетанус

3. гладкий тетанус

Если раздражающие импульсы сближены так, что каждый последующий импульс приходится на время, когда мышца не успела перейти к расслаблению от предыдущего раздражения, т.е. происходит на высоте ее сокращения, то возникает длительное непрерывное сокращение, получившее название гладкого совершенного тетануса. Свершенный тетанус нормальное рабочее состояние поперечно-полосатой мышцы обуславливается поступлением из ЦНС (центральной нервной системы) нервных импульсов с частотой 40-50 импульсов/секунду.

Зубчатый тетанус возникает при частоте нервных импульсов до 30 импульсов/секунду. Если мышца получает 10-20 нервных импульсов/секунду, то она находится в состоянии мышечного тонуса, т.е. умеренной степени напряжения . Тетаническое сокращение имеет следующие преимущества перед одиночным сокращением. Оно сильнее и продолжительнее, что дает возможность сохранить определенное положение тела.

Следует отметить, что у рыб встречается и зубчатый тетанус в естественных условиях. Например, конвульсивные, тетанические сокращения тела при брачных играх, во время икрометания и выделения молок.