- •Техническая Электроника

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1 пассивные компоненты электронных устройств

- •1.1. Резисторы

- •Числовые коэффициенты первых трех рядов

- •Допустимые отклонения сопротивлений

- •Основные параметры резисторов

- •1.1.1. Система условных обозначений и маркировка резисторов

- •Специальные резисторы

- •1.2. Конденсаторы

- •1.2.1. Система условных обозначений конденсаторов

- •1.2.2. Параметры постоянных конденсаторов

- •1.2.3. Конденсаторы переменной ёмкости

- •1.3. Катушки индуктивности

- •Параметры катушек индуктивности

- •Глава 2 полупроводниковые диоды

- •2.1. Физические основы полупроводниковых приборов

- •2.2. Примесные полупроводники

- •2.3. Электронно-дырочный переход

- •2.4. Физические процессы в p–n переходе

- •2.5. Контактная разность потенциалов

- •2.6. Прямое включение p–n перехода

- •2.7. Обратное включение p–n перехода

- •2.8. Вольт–амперная характеристика p–n перехода

- •2.9. Пробой p–n перехода

- •2.10. Емкостные свойства p–n перехода

- •2.11. Полупроводниковые диоды

- •Система обозначения полупроводниковых диодов

- •2.12. Выпрямительные диоды

- •Параметры выпрямительных диодов

- •2.13. Стабилитроны

- •Параметры стабилитрона

- •2.14. Варикапы

- •Параметры варикапов

- •2.15. Импульсные диоды

- •Параметры импульсных диодов

- •2.15.1. Диоды с накоплением заряда и диоды Шотки

- •2.16. Туннельные диоды

- •Параметры туннельных диодов

- •2.17. Обращенные диоды

- •Глава 3 биполярные транзисторы

- •3.1. Режимы работы биполярного транзистора

- •3.2. Принцип действия транзистора

- •3.3. Токи в транзисторе

- •3.4. Статические характеристики

- •3.4.1. Статические характеристики в схеме с об входные характеристики

- •Выходные характеристики

- •Характеристики прямой передачи

- •Характеристики обратной связи

- •3.5. Статические характеристики транзистора в схеме с оэ

- •3.6. Малосигнальные параметры Дифференциальные параметры транзистора

- •Система z–параметров.

- •Система y–параметров

- •Система h–параметров

- •Определение h–параметров по статическим характеристикам

- •3.7. Малосигнальная модель транзистора

- •3.8. Моделирование транзистора

- •3.9. Частотные свойства транзисторов

- •3.10. Параметры биполярных транзисторов

- •Глава 4 полевые транзисторы

- •4.1. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом

- •Статические характеристики

- •4.2. Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •4.2.2. Статические характеристики мдп-транзистора с

- •4.3. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •4.4. Cтатические характеристики транзистора со

- •4.5. Cпособы включения полевых транзисторов

- •4.6. Полевой транзистор как линейный четырехполюсник

- •4.7. Эквивалентная схема и частотные свойства

- •4.8. Основные параметры полевых транзисторов

- •Глава 5 полупроводниковые переключающие приборы

- •5.1. Диодный тиристор

- •5.2. Триодный тиристор

- •5.3. Симметричные тиристоры (симисторы)

- •5.4. Параметры тиристоров

- •Глава 6 электронно-лучевые приборы

- •6.1. Электростатическая система фокусировки луча

- •6.2. Электростатическая отклоняющая система

- •6.3. Трубки с магнитным управлением электронным лучом

- •6.4. Экраны электронно-лучевых трубок

- •6.5. Система обозначения электронно-лучевых трубок

- •6.6. Осциллографические трубки

- •6.7. Индикаторные трубки

- •6.8. Кинескопы

- •6.9. Цветные кинескопы

- •Глава 7 элементы и устройства оптоэлектроники

- •7.1. Источники оптического излучения

- •7.2. Характеристики светодиодов

- •7.3. Основные параметры светодиодов

- •7.4. Полупроводниковые приемники излучения

- •7.5. Фоторезисторы

- •7.6. Характеристики фоторезистора

- •7.7. Параметры фоторезистора

- •7.8. Фотодиоды

- •7.9. Характеристики и параметры фотодиода

- •7.10. Фотоэлементы

- •7.11. Фототранзисторы

- •7.12. Основные характеристики и параметры фототранзисторов

- •7.13. Фототиристоры

- •7.14. Оптопары

- •7.15. Входные и выходные параметры оптопар

- •7.16. Жидкокристаллические индикаторы

- •Параметры жки

- •Глава 8 элементы интегральных микросхем

- •8.1. Пассивные элементы интегральных микросхем

- •8.1.1. Резисторы

- •8.1.2. Конденсаторы

- •8.1.3. Пленочные конденсаторы

- •8.2. Биполярные транзисторы

- •8.3. Диоды полупроводниковых имс

- •8.4. Биполярные транзисторы с инжекционным питанием

- •8.5. Полупроводниковые приборы c зарядовой связью

- •Применение пзс

- •Параметры элементов пзс

- •Глава 9 основы цифровой техники

- •9.1. Электронные ключевые схемы

- •9.2. Ключи на биполярном транзисторе

- •9.3. Ключ с барьером Шотки

- •9.4. Ключи на мдп транзисторах

- •9.5. Ключ на комплементарных транзисторах

- •9.6. Алгебра логики и основные её законы

- •9.7. Логические элементы и их классификация

- •Классификация ис по функциональному назначению

- •Классификация ис по функциональному назначению

- •9.8. Базовые логические элементы цифровых

- •9.9. Диодно–транзисторная логика

- •9.10. Транзисторно–транзисторная логика (ттл)

- •9.11. Микросхемы ттл серий с открытым коллектором

- •9.12. Правила схемного включения элементов

- •9.13. Эмиттерно–связанная логика

- •9.14. Интегральная инжекционная логика (и2л)

- •9.15. Логические элементы на мдп-транзисторах

- •9.16. Параметры цифровых ис

- •9.17. Триггеры

- •Параметры триггеров

- •9.18. Мультивибраторы

- •9.18.1. Мультивибраторы на логических интегральных элементах

- •9.18.2. Автоколебательный мультивибратор с

- •9.18.3. Автоколебательные мультивибраторы с

- •9.18.4. Ждущие мультивибраторы

- •Глава 10 аналоговые устройства

- •10.1. Классификация аналоговых электронных устройств

- •10.2. Основные технические показатели и характеристики аналоговых устройств

- •10.3. Методы обеспечения режима работы транзистора в каскадах усиления

- •10.3.1. Схема с фиксированным током базы

- •10.3.2. Схема с фиксированным напряжением база–эмиттер

- •10.3.3. Схемы с температурной стабилизацией

- •10.4. Стабильность рабочей точки

- •10.5. Способы задания режима покоя в усилительных

- •10.6. Обратные связи в усилителях

- •10.6.1. Последовательная обратная связь по напряжению

- •10.6.2. Последовательная обратная связь по току

- •10.7. Режимы работы усилительных каскадов

- •10.8. Работа активных элементов с нагрузкой

- •10.9. Усилительный каскад с общим эмиттером

- •10.10. Усилительный каскад по схеме с общей базой

- •10.11. Усилительный каскад с общим коллектором

- •10.12. Усилительные каскады на полевых транзисторах

- •10.12.1. Усилительный каскад с ои

- •10.12.2. Усилительный каскад с общим стоком

- •10.13. Усилители постоянного тока

- •Глава 11 Дифференциальные и операционные усилители

- •11.1. Дифференциальные усилители

- •11.2. Операционные усилители

- •11.3. Параметры операционных усилителей

- •11.4. Амплитудно и фазочастотные характеристики оу

- •11.5. Устройство операционных усилителей

- •11.6. Оу общего применения

- •11.7. Инвертирующий усилитель

- •11.8. Неинвертирующий усилитель

- •11.9. Суммирующие схемы

- •11.9.1. Инвертирующий сумматор

- •11.9.2. Неинвертирующий сумматор

- •11.9.3. Интегрирующий усилитель

- •11.9.4. Дифференцирующий усилитель

- •11.9.5. Логарифмические схемы

- •11.9.6. Антилогарифмирующий усилитель

- •Глава 12 компараторы напряжения

- •Глава 13 Цифро-аналоговые преобразователи

- •13.1. Параметры цап

- •13.2. Устройство цап

- •Глава 14 Аналого-цифровые преобразователи

- •14.1. Параметры ацп

- •14.2. Классификация ацп

- •14.3. Ацп последовательного приближения

- •ЛитературА

Глава 5 полупроводниковые переключающие приборы

5.1. Диодный тиристор

Тиристорами называют полупроводниковые приборы с тремя и более p–n переходами, имеющие вольт-амперную характеристику S-типа.

В зависимости от числа выводов тиристоры бывают диодные (динисторы), триодные (тринисторы) и тетродные.

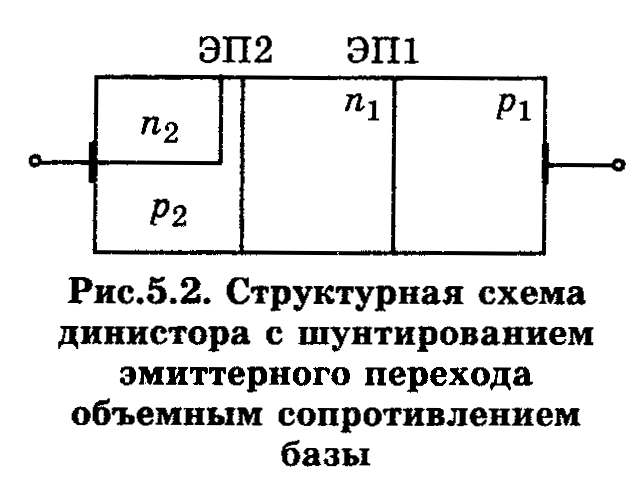

В основу тиристора положен монокристалл с чередующими р- и n-областями (рис. 5.1). Крайние области p1 и n2 называются эмиттерами, а средние n1 и p2-базами. Крайние переходы П1, П3 называют эмиттерными, а средний переход П2 – коллекторным. Омический контакт к внешнему p-слою называется анодом, а к внешнему n-слою – катодом, а к базе – управляющим электродом.

Чтобы снять характеристику динистора, необходимо в качестве источника электрического питания использовать генератор тока. В зависимости от величины тока, протекаемого через тиристор между катодом и анодом, возникает соответствующая разность потенциалов.

Если к аноду приложить отрицательное напряжение относительно катода, то все переходы закрыты и через структуру протекает обратный ток (участок ОА рис. 5.1,б) – режим обратного запирания. А при дальнейшем увеличении обратного напряжения возможен электрический пробой (участок АЕ – режим обратного пробоя).

Пусть к аноду приложено небольшое положительное напряжение относительно катода (рис. 5.1,а). Переходы П1 и П3 включены в прямом направлении, а переход П2 – в обратном, и поэтому почти все приложенное напряжение падает на нем. Участок ОВ вольт-амперной характеристики аналогичен обратной ветви характеристики диода и его называют режимом прямого запирания.

С увеличением анодного напряжения увеличивается прямое напряжение на эмиттерных переходах. Дырки, инжектированные из p1-эмиттера в n1-базу диффундируют к коллекторному переходу и экстрагируют в p2-базу, где и накапливаются. Дырки, остановленные потенциальным барьером П3, образуют в p2-базе избыточный положительный заряд и одновременно понижают высоту потенциального барьера П3, что вызывает увеличение инжекции электронов из n2-эмиттера в p2-базу. Затем эти электроны диффундируют к коллекторному переходу и экстрагируют в n1-базу, и накапливаются в ней. Дальнейшему движению электронов препятствует потенциальный барьер эмиттерного перехода П1. Эти электроны, кроме того, понижают потенциальный барьер перехода П1 и способствуют росту инжекции дырок из p1-области. Таким образом в тиристоре существует положительная обратная связь, приводящая к лавинообразному увеличению тока через тиристор. В результате накопления избыточного положительного заряда в p2-базе и отрицательного в n1-базе происходит компенсация объемного заряда коллекторного перехода, его сопротивление резко падает, и при некотором Uвкл (напряжении включения) происходит резкое возрастание тока, протекающего через тиристор, и одновременно уменьшается падение напряжения на всем тиристоре. Тиристор из закрытого состояния переходит в открытое, и этому соответствует участок В1 вольт-амперной характеристики (рис. 5.1,б) с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

После того, как тиристор включился, все три перехода смещены в прямом направлении, и этому соответствует участок ГД вольт-амперной характеристики. Тиристор работает в режиме прямой проводимости. Ток, протекающий через тиристорную структуру, ограничивается только нагрузочным резистором, включенным последовательно с тиристором.

Таким образом, тиристор может находиться в двух состояниях – закрытом (выключенном) и открытом (включенном). Закрытое состояние характеризуется большим падением напряжения на тиристоре и малым протекающим током, т.е. тиристор обладает большим сопротивлением. В открытом состоянии падение напряжения на тиристоре мало (1…3 В), а протекающий через него ток велик, тиристор имеет малое сопротивление.

Тиристор будет находиться в открытом состоянии до тех пор, пока избыточный заряд в базах смещает коллекторный переход в прямом направлении за счет тока, протекающего через структуру.

Структура тиристора может быть представлена в виде соединения двух транзисторов, разной электропроводимости (рис. 5.1,в), так что коллекторный ток транзистора p1-n1-p2 является базовым током транзистора n1-p2-n2, а коллекторный ток транзистора n1-p2-n2 является базовым током транзистора p1-n1-p2.

Таким образом, между базовыми и коллекторными токами транзисторов существует положительная обратная связь, которая обеспечивает переключение структуры при условии, что коэффициент положительной обратной связи больше единицы. Постоянный ток коллектора этих транзисторов можно выразить через эмиттерные токи

![]() , (5.1)

, (5.1)

где

![]() ,

,

![]() –

коэффициенты передачи постоянных токов

эмиттеров транзисторов,

–

коэффициенты передачи постоянных токов

эмиттеров транзисторов,

![]() ,

,

![]() –

обратные токи коллекторов транзисторов.

–

обратные токи коллекторов транзисторов.

Так как Iк=Iк1=Iк2, то с учетом (5.1) получим

![]() . (5.2)

. (5.2)

С учетом коэффициента лавинного умножения M в коллекторном переходе получим

![]() , (5.3)

, (5.3)

(5.4)

(5.4)

В обычных условиях работы тиристора М = 1.

В соответствии с (5.4) переключение тиристора

в открытое состояние происходит при

возрастании суммарного коэффициента

передачи до 1.

В каждой из транзисторных структур

коэффициенты передачи тока эмиттера

могут быть близки к единице даже при

малых напряжениях и токах. Для уменьшения

начальных величин коэффициента передачи

одну из баз тиристора делают довольно

толстой по сравнению с диффузионной

длиной соответствующих неосновных

носителей. На практике один из эмиттерных

переходов шунтируется объемным

сопротивлением базы (рис. 5.2).

соответствии с (5.4) переключение тиристора

в открытое состояние происходит при

возрастании суммарного коэффициента

передачи до 1.

В каждой из транзисторных структур

коэффициенты передачи тока эмиттера

могут быть близки к единице даже при

малых напряжениях и токах. Для уменьшения

начальных величин коэффициента передачи

одну из баз тиристора делают довольно

толстой по сравнению с диффузионной

длиной соответствующих неосновных

носителей. На практике один из эмиттерных

переходов шунтируется объемным

сопротивлением базы (рис. 5.2).

Такое

шунтирование обеспечивает малые значения

![]() ,

,

![]() при малых напряжениях на тиристоре, так

как почти весь ток при этом идет по

шунтирующему сопротивлению базы, минуя

эмиттерный переход ЭП2. При больших

напряжениях уменьшается сопротивление

ЭП2, и весь ток будет проходить через

ЭП2, минуя шунтирующее сопротивление

базы.

при малых напряжениях на тиристоре, так

как почти весь ток при этом идет по

шунтирующему сопротивлению базы, минуя

эмиттерный переход ЭП2. При больших

напряжениях уменьшается сопротивление

ЭП2, и весь ток будет проходить через

ЭП2, минуя шунтирующее сопротивление

базы.

При таком конструктивном исполнении тиристор переходит в открытое состояние при постоянном напряжении включения, т.е. тиристор имеет жесткую характеристику переключения. При слабой зависимости и от напряжения и тока тиристора напряжение включения различно и тиристор имеет мягкую характеристику переключения. Обозначение динисторов в схеме показана на рис. 5.1,г.