- •Билет № 1

- •Электрические свойства горных пород. Регистрируемые параметры.

- •Определение эффективных мощностей по комплексу гис.

- •Задачи, решаемые методом 2-х растворов. Достоинства, недостатки метода, интерпретация.

- •Определение общей пористости (водородосодержания) в карбонатных отложениях

- •Кривые бк, основы интерпретации.

- •Факторы, определяющие удельне сопротивление горных пород.

- •Определение удельного сопротивления бурового раствора.

- •Задачи, решаемые методом 2-х растворов. Достоинства, недостатки метода, интерпретация.

- •Выделение трещинных коллекторов по данным ак.

- •Термометрия. Влияние температуры на акустические свойства горных пород

- •Кривые кс потенциал-зонда для мощного пласта.

- •Определение коэффициента пористости kп по данным электрометрии.

- •Методика каротаж-испытание-каротаж, решаемые задачи, интерпретация.

- •Выделение коллекторов в терригенном разрезе по комплексу гис.

- •Определение нефтегазонасыщенности по удельному сопротивлению пласта.

- •Билет № 4

- •Кривые кс градиент-зонда для мощного пласта.

- •Определение глинистости пород по материалам пс.

- •Термометрия. Задачи, решаемые в бурящихся скважинах. Основы интерпретации.

- •Определение трещинно-каверновой пористости по комплексу гис.

- •Удельное электрическое сопротивление терригенных пород.

- •Билет № 5

- •Кривые кс градиент-зонда для тонкого пласта.

- •Выделение пластов и интерпретация диаграмм гк.

- •Ядерно-магнитный каротаж, основы интерпретации.

- •Литология, структурные модели терригенных гранулярных коллекторов.

- •Прямые признаки выделения коллекторов.

- •Билет № 6.

- •Задачи, решаемые бкз (бэз).

- •Определение глинистости пород по данным гк.

- •Определение hэф.

- •Удельное электрическое сопротивление терригенных пород.

- •Задачи, решаемые методом 2-х растворов.

- •Билет № 7

- •Выделение пластов и порядок обработки кривых бкз.

- •Определение Kп по данным нгк по методу двух опорных пластов.

- •Кривые ик, основы интерпретации.

- •Учет влияния глинистости при определении Kп терригенных коллекторов по данным рк.

- •5. Выделение пластов-коллекторов в терригенном разрезе.

- •Характеристика объекта исследования при изучении разреза методом сопротивления.

- •Выделение пластов и интерпретация диаграмм нгк.

- •Кривые гк, основы интерпретации.

- •Определение коэффициента проницаемости коллекторов с использованием диаграмм пс, гк.

- •Определение трещинно-каверновой пористости по комплексу гис.

- •Билет № 9

- •Понижающее и повышающее проникновение, виды кривых бкз.

- •Выделение газоносных пластов по данным нгк.

- •Определение нефтегазонасыщенности по удельному сопротивлению пласта.

- •Обработка и интерпретация диаграмм пс.

- •Выделение пластов-коллекторов в карбонатном разрезе.

- •Билет № 10

- •Типы кривых зондирования.

- •Факторы, влияющие на показания гк, нгк. Форма кривых рк.

- •Критерии определения характера насыщения по данным опробователя на кабеле.

- •Определение Kп по диаграммам 2-х зондового нм-т.

- •Кривые мкз, основы интерпретации.

- •Влияние минерализации бурового раствора на ρк зондов в бкз.

- •Определение коэффициента пористости по данным ак.

- •Прямые признаки выделения коллекторов.

- •Определение коэффициента проницаемости коллектора с использованием диаграмм пс, гк.

- •Выделение пластов и обработка кривых бк.

- •Литологическое расчленение разреза с использованием данных ак.

- •Определение вторичной пористости в карбонатных отложениях.

- •Форма кривых ик, интерпретация, решаемые задачи.

- •Прямые признаки выделения коллекторов.

- •Билет № 13

- •Выделение пластов и обработка кривых ик.

- •Прямые признаки выделения коллекторов.

- •Определение Кп по данным пс. Условия применеия пс для определения Кп.

- •Определение глинистости по гк.

- •Выделение пластов-коллекторов в карбонатном разрезе.

- •Интерпретация диаграмм микрозондов.

- •Выделение пластов-коллекторов в карбонатном разрезе.

- •Определение пористости в карбонатных отложениях по комплексу гис.

- •Определение внк, гнк по комплексу гис.

- •5. Литология, структурные модели терригенных гранулярных коллекторов.

Выделение пластов и интерпретация диаграмм гк.

Аномалия кривой ГМ симметрична относительно середины пласта. Особенностью кривых явл-ся иззубренность, вызванная статистическими флуктуациями. Границы пластов определяют по по точкам, соответствующим началу подъема кривой в подошве пласта и началу спада кривой в его кровле.

Применение ГК для изучения литологического разреза скважины основано на том, что породы разл-ся по содержанию в них радиоактивных в-в. В соответствии с этим глинистые пласты будут отм-ся на кривой ГК максимумами (I=10-12, реже до 15 мкР/ч), а плотные песчаники и карбонатные п. – минимумами (для плотных пород I= I.н.ф.=1,2-2,5 мкР/ч).

На показания ГК оказывает влияние диаметр скв, удаление скважинного прибора от стенки скв и плотность бур р-ра, т.к. при повышенных значениях этих величин повышается поглощение гамма излучения горных пород бур р-ром. Также на показания ГК большое влияние оказывает конструкция скважины. При обработке в данные ГК вносят поправки за влияние скв, заполненной глинистым р-ром, и за влияние глинистой корки.

Для исключения влияния усл-й измерения при оценке интенсивности естественного -излучения часто исп-ся двойной разностный параметр J=(I-Imin)/(Imax-Imin), где I - значение интенсивности -излучения в исследуемом пласте; Imin – min-ое значение -излучения в разрезе, соответствующее плотным известнякам, доломитам; Imax – max-ое значение -излучения в разрезе, соответствующее пласту чистых глин.

ГК исп-ся для литологического расчленения разреза, оценки глинистости, выявления в разрезе радиоактивных руд, для привязки по глубине.

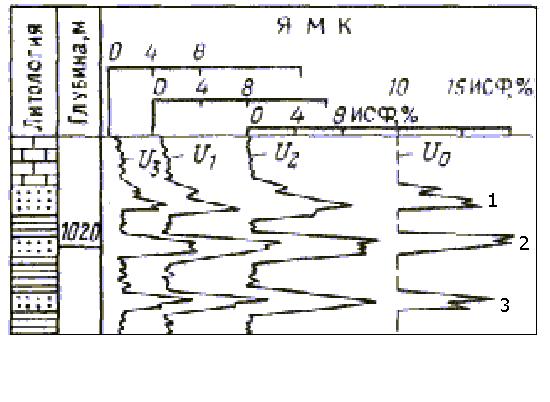

Ядерно-магнитный каротаж, основы интерпретации.

Ядра ряда элементов (водорода, фтора, алюминия и др) обладают собственным мехенич моментом (спином) S и магн моментом . ЯМК основан на регистрации эффектов свободной прецессии ядер водорода, входящих в состав подвижного флюида.

Обычно записываются 2 или 3 кривые сигнала свободной прецессии (ССП), соответствующие амплитудам U1, U2, U3 в фиксированные моменты времени t1, t2, t3. изучение коллекторских св-в пород производится по значениям начальной амплитуды U0, к-рые опр-ся по ф-лам

U0 пропорциональна числу ядер водорода. Для оценки кол-ва свободного флюида в породе исп-ся понятие индекса свободного флюида (ИСФ) Iсф, к-рый опр-ся как отношение начальной амплитуды ССП, зарегистрированной на образце породы, к начальной амплитуде ССП, измеренной на дистиллированной воде, занимающий тот же объем, что и образец породы. Однородные водородсодержащие пласты, при hLз, отм-ся на кривых ЯМК симметричными максимумами, расположенными в средней части пласта; границы пластов проводятся по середине наклонных линий. Если hLз, происходит уменьшение ИСФ по ср с истинными величинами и расширение максимума; границы пласта проводятся на уровнях, смещенных по отношению к точкам перегиба внутрь аномалии на 1/2 Lз. В кач-ве существенных (характерных) величин (ИСФ)к принимаются их средние значения. На кривых ЯМК отм-ся уровень минимальных отклонений 1-3% Iсф, к-рый соответствует пластам-неколлекторам. Все пласты, выделяемые аномалией на фоне помех, относят к коллекторам.

1, 2, 3 – коллектора.

В значения U0 вносят поправки за влияние скв, глин корки, остаточного тока, пространственной ориентации скв. Для этого исп-ют соответствующие палетки и номограммы. ИСФ, определенный в рез-те интерпретации, соответствует коэф-ту эффективной пористости kп.эф для межзерновых и трещинных коллекторов. В случае коллекторов, хар-ся наличием каверн, kп.эфIсф, и из Iсф необходимо исключить объем изолированных каверн.

Хар-р насыщения пород опр-ют по времени продольной релаксации Т1, к-рое находят через амплитуды Ut.п и Ut.ост по спец завис-тям (Ut.п – амплитуда ССП при времени поляризации; Ut.ост – амплитуда ССП при времени действия остаточного тока).