- •Введение

- •Раздел I. Основы авторемонтного производства

- •Глава 1. Общие положения по ремонту автомобилей

- •1.1. Старение автомобилей и их составных частей

- •1.2. Надежность автомобилей и их составных частей

- •1.3. Система ремонта автомобилей

- •1.4. Производственный, технологический процессы и их элементы

- •Глава 2. Основы организации капитального ремонта автомобилей

- •2.1. Порядок направления и приемки автомобилей и их составных частей в ремонт

- •2.2. Типы авторемонтных предприятий

- •2.3. Основы организации производственного процесса на авторемонтном предприятии

- •2.4. Основы организации рабочих мест

- •2.5. Схемы технологических процессов капитального ремонта автомобилей и их составных частей

- •2.6. Схема технологического процесса централизованного ремонта по техническому состоянию

- •Раздел II. Технология капитального ремонта автомобилей

- •Глава 3. Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт и их наружная мойка

- •3.1. Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт и их хранение

- •3.2. Наружная мойка автомобиля и агрегатов

- •Глава 4. Разборка автомобилей и агрегатов

- •4.1. Организация разборочных работ

- •4.2. Особенности разборки резьбовых соединений

- •4.3. Разборка соединений с натягом

- •4.4. Организация рабочих мест и техника безопасности при выполнении разборочных работ

- •Глава 5. Мойка и очистка деталей

- •5.1. Особенности и характер загрязнений транспортных средств

- •5.2. Механизм действия моющих средств

- •5.3. Моющие средства

- •5.4. Очистка деталей от продуктов преобразования тсм, накипи и лакокрасочных покрытий

- •5.5. Установки для мойки и очистки

- •5.6. Технологический процесс моечно-очистных работ

- •5.8. Очистка сточных вод

- •Глава 6. Оценка технического состояния составных частей автомобилей

- •6.1. Виды дефектов и их характеристика

- •6.2. Дефектация деталей

- •6.3. Диагностирование составных частей двигателей

- •Глава 7. Комплектование деталей и сборка агрегатов

- •7.1. Комплектование деталей

- •7.2. Методы обеспечения точности сборки

- •7.3. Виды сборки

- •7.4. Виды соединений и технология их сборки

- •7.5. Контроль качества сборки

- •7.6. Балансировка деталей и сборочных единиц

- •7.7. Технологические процессы сборки составных частей автомобилей

- •7.8. Механизация и автоматизация процессов сборки

- •Глава 8. Приработка и испытание составных частей автомобилей

- •8.1. Задачи и классификация испытаний

- •8.2. Испытания отремонтированных деталей

- •8.3. Испытания отремонтированных агрегатов

- •Глава 9. Общая сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта

- •9.1. Организация сборки автомобилей

- •9.2. Механизация сборочных работ

- •9.3. Испытание и выдача автомобилей из ремонта

- •Раздел III. Способы восстановления деталей

- •Глава 10. Классификация способов восстановления деталей

- •Глава 11. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой

- •11.1. Обработка деталей под ремонтный размер

- •11.2. Постановка дополнительной ремонтной детали

- •11.3. Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками

- •11.4. Восстановление резьбовых поверхностей спиральными вставками

- •11.5. Восстановление посадочных отверстий свертными втулками

- •Глава 12. Восстановление деталей способом пластического деформирования

- •12.1. Сущность процесса

- •12.2. Восстановление размеров изношенных поверхностей деталей методами пластического деформирования

- •12.3. Восстановление формы деталей

- •12.4. Восстановление механических свойств деталей поверхностным пластическим деформированием

- •Глава 13. Восстановление деталей сваркой и наплавкой

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Сварка и наплавка

- •13.3.Техника безопасности при выполнении сварочно-наплавочных работ

- •Глава 14. Газотермическое напыление

- •14.1 Физика и сущность процесса

- •14.2. Газоэлектрические методы напыления

- •14.3. Газопламенное напыление

- •14.4. Детонационное напыление

- •14.5. Материалы для напыления

- •14.6. Свойства газотермических покрытий

- •14.7. Техника безопасности при выполнении газотермических работ

- •Глава 15. Восстановление деталей пайкой

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Технологические процессы паяния и лужения

- •15.3. Припои и флюсы

- •15.4. Техника безопасности при выполнении паяльных работ

- •Глава 16. Электрохимические способы восстановления деталей

- •16.1. Технологический процесс электролитического осаждения металлов

- •Технологические режимы электролиза

- •16.2. Хромирование

- •16.3. Железнеиие

- •16.4. Защитно-декоративные покрытия

- •16.5. Оборудование для нанесения покрытий. Автоматизация процесса нанесения покрытий

- •16.6. Производственная санитария и техника безопасности

- •Глава 17. Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве

- •17.1. Назначение лакокрасочных покрытий

- •17.2. Лакокрасочные материалы и их характеристика, оборудование и инструмент

- •Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий

- •17.4, Производственная санитария и техника безопасности

- •Глава 18. Восстановление деталей с применением синтетических материалов

- •18.1. Общие сведения

- •18.2. Характеристика и области применения синтетических материалов

- •18.3 Технологии использования синтетических материалов

- •18.4. Нанесение полимеров

- •18.5. Нанесение покрытий и изготовление деталей литьем под давлением

- •18.6. Нанесение покрытий и изготовление деталей прессованием

- •18.7. Техника безопасности работы с синтетическими материалами

- •Раздел IV. Технология восстановления деталей и ремонт узлов и приборов

- •Глава 19. Общие сведения

- •Глава 20. Проектирование технологических процессов

- •20.1. Исходные данные

- •20.2. Структура технологического процесса восстановления деталей

- •20.3. Выбор технологических баз

- •20.4. Анализ дефектов детали и оформление ремонтных чертежей

- •20.5. Выбор способов устранения дефектов

- •20.6. Последовательность выполнения операций

- •20.7. Технологическая документация на восстановление детали

- •20.8. Особенности учета затрат на ремонт

- •Комплектность документов на технологический процесс восстановления деталей

- •Затраты, включаемые в калькуляционные группы расходов на восстановление деталей

- •Значение коэффициентов в формуле 20.8

- •20.9. Разработка технологических процессов сборки

- •Глава 21. Восстановление деталей

- •21.1. Класс деталей «корпусные»

- •Технологический маршрут типового технологического процесса ремонта корпусных деталей

- •Диаметр сверла и экстрактора для удаления обломанных частей болтов, шпилек

- •21.2. Класс деталей «круглые стержни»

- •Технологический маршрут типового технологического процесса восстановления деталей класса «круглые стержни»

- •Режимы шлифования

- •Поперечная подача круга, м/м

- •21.3. Класс деталей «полые цилиндры»

- •Глава 22. Ремонт узлов и приборов систем питания

- •22. 1. Ремонт топливных баков и топливопроводов

- •22.2. Ремонт топливного и топливоподкачивающего насосов

- •22.3. Ремонт топливного насоса высокого давления и форсунок

- •Глава 23. Ремонт приборов электрооборудования

- •23.1. Ремонт генераторов

- •23.2. Ремонт стартеров

- •23.3. Ремонт распределителей

- •Глава 24. Ремонт автомобильных шин

- •24.1. Причины возникновения дефектов в шинах и их устранение

- •24.2. Ремонт покрышек с местным повреждением

- •24.3. Технология восстановительного ремонта покрышек

- •24.4. Технология ремонта камер

- •24.5. Гарантийные обязательства

- •Гарантийные нормы пробега шин, прошедших ремонт местных повреждений, тыс. Км

- •Гарантийные нормы пробега шин, прошедших восстановление методом наложения протектора, тыс. Км

- •Глава 25. Ремонт кузовов и кабин

- •25.1. Дефекты кузовов и кабин

- •25.2. Технологический процесс ремонта кузовов и кабин

- •25.3 Ремонт оборудования и механизмов кузова и кабин

- •25.4. Ремонт неметаллических деталей кузовов

- •25.5. Сборка и контроль кузовов и кабин

- •Глава 26. Качество ремонта автомобилей

- •26.1. Общие положения

- •26.2. Оценка качества ремонта автомобилей и их агрегатов

- •26.3. Контроль качества ремонта автомобилей и их агрегатов

- •26.4. Сертификация услуг по ремонту автомобилей

- •Возможные схемы сертификации продукции

- •Возможные схемы сертификации услуг

- •Раздел V. Основы конструирования технологической оснастки

- •Глава 27. Классификация приспособлений

- •Классификация приспособлений

- •Глава 28. Приводы

- •Расчет параметров пневмоцилиндра (гидроцилиндра). Исходные данные: q или d, t или V, l, р

- •Глава 29. Методика конструирования технологической оснастки

- •Раздел VI. Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях

- •Глава 30. Методы технического нормирования труда

- •Условные обозначения групп и категорий затрат времени

- •Глава 31. Техническое нормирование станочных работ

- •31.1. Общие положения

- •Машинное время за один переход определяется по формуле

- •31.2. Расчет основного (машинного) времени

- •Глава 32. Техническое нормирование ремонтных работ

- •32.1. Нормирование разборочно-сборочных работ

- •32.2. Нормирование операций контроля

- •32.3. Нормирование слесарных работ

- •32.4. Нормирование работ, связанных с обработкой металлов давлением

- •Раздел VII. Основы проектирования авторемонтных предприятий

- •Глава 33. Стадии и этапы проектирования авторемонтных предприятий

- •Глава 34. Технологический расчет основных цехов и участков ремонтного предприятия

- •34.1. Производственный состав ремонтного предприятия

- •34.2. Режим работы и годовые фонды времени предприятия

- •34.3. Способы расчета годовых объемов работ ремонтных Предприятий

- •34.4. Расчет годовых объемов работ производственных участков, площадей производственных, складских и вспомогательных помещений

- •Глава 35. Размещение производства и оборудования

- •35.1. Генеральный план авторемонтного предприятия

- •35.2. Компоновочный план производственного корпуса

- •35.3. Противопожарные, санитарные и экологические требования к компоновочному плану производственного корпуса

- •35.4. Расчет числа единиц оборудования на производственном участке

- •35.5. Разработка плана расстановки технологического оборудования на производственном участке (планировка участка)

- •35.6. Проектирование разборочно-моечного участка

- •35.7. Проектирование сборочного участка

- •35.8. Проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки двигателей

- •35.9. Проектирование слесарно-механического участка

- •35.10. Проектирование участка восстановления основных и базовых деталей

- •35.11. Проектирование сварочно-наплавочного участка

- •35.12. Проектирование кузнечного участка

- •35.13. Проектирование термического участка

- •35.14. Проектирование гальванического участка

16.2. Хромирование

Хромирование получило широкое распространение как для восстановления деталей и повышения их износостойкости, так и для декоративных и противокоррозионных целей.

Преимущества электролитического хрома: электролитический хром — металл серебристо-белого цвета с высокой микротвердостью 400... 1200 МН/м2 (в 1,5... 2,0 раза выше, чем при закалке ТВЧ), близкой к микротвердости корунда; обладает высокой износостойкостью, особенно в абразивной среде (в 2...3 раза по сравнению с закаленной сталью); устойчивостью в отношении химических и температурных воздействий, причем высокая коррозионная стойкость сочетается с красивым внешним видом; имеет низкий коэффициент трения (на 50 % ниже, чем у стали и чугуна); высокую прочность сцепления покрытия с поверхностью детали.

Недостатки хромирования и хромового покрытия: низкий выход металла по току (8...42%); небольшая скорость отложения осадков (0,03 мм/ч); высокая агрессивность электролита; большое количество ядовитых выделений, образующихся при электролизе; толщина отложения покрытия практически не превышает 0,3 мм; гладкий хром плохо удерживает смазочное масло.

Электролитические осаждения хрома отличаются от других гальванических процессов как по составу электролита, так и по условиям протекания процесса. Эти особенности состоят в следующем:

в качестве электролита используют хромовую кислоту (водный раствор хромового ангидрида СгО3) с небольшими добавками серной кислоты (H2SO4), а не растворы их солей, как при осаждении других металлов. Концентрация хромового ангидрида в электролите может колебаться в широких пределах — от 100 до 400 г/л, а серной кислоты — от 1 до 4 г/л (причем соотношение CrO3: H2SO4 должно находиться в пределах 90... 120). В этом случае выход по току хрома наибольший и процесс идет устойчиво. Количество трехвалентного хрома в ванне должно быть 3...4% содержания хромового ангидрида;

электролиз в хромовокислых электролитах ведется с нерастворимыми свинцово-сурьмистыми анодами. Применение растворимых хромовых анодов невозможно ввиду того, что анодный выход по току хрома в 6...8 раз выше катодного;

процесс осаждения хрома проводится при высокой катодной плотности тока (Dк = 20…30 А/дм2). При повышении катодной плотности тока увеличиваются твердость осадка и хрупкость слоя, а при пониженных значениях Dк осадки получаются пластичными;

обратная зависимость выхода по току от температуры электролита и его концентрации. С повышением концентрации электролита выход по току резко понижается, тогда как в большинстве других гальванических процессов выход по току повышается;

хромовые ванны имеют плохую растворяющую способность, т. е. толщина осадков оказывается неравномерной в зависимости от положения анода по отношению к детали (катоду). На ближайших к аноду участках получается большая толщина слоя, а на удаленных — меньшая;

возникновение значительных растягивающих напряжений в электролитически осажденном слое. Напряжение тем больше, чем толще покрытие. При определенной толщине растягивающие напряжения достигают таких значений, которые приводят к отслоению покрытия. В хромовых покрытиях в связи с этим снижается усталостная прочность на 20...30%.

Указанные недостатки хромовых покрытий накладывают ограничение на максимально допустимую толщину слоя, которая не должна превышать 0,3 мм.

В зависимости от вида хрома выбирают состав электролита и определяют режим нанесения покрытия (табл. 16.2). Время, необходимое для получения заданной толщины покрытия, рассчитывают по формуле (16.3). В ремонтной практике наибольшее распространение получил универсальный электролит.

Таблица 16.2 Состав электролитов и режимы хромирования

-

Наименование компонентов и параметров

Электролит и условия электролиза

Разведенный

Универсальный

Концентрированный

Хромовый ангидрид (Сг03), г/л

120. ..150

200. ..250

350. ..400

Серная кислота (H2SО4), г/л

1,2. ..1,5

2,0. ..2, 5

3,5... 4,0

Температура электролита, С

40. ..100

20. ..60

15. ..30

Плотность тока, А/дм2

50. ..65

45. ..55

40. ..50

Выход по току, %

16. ..18

13. ..15

10. ..12

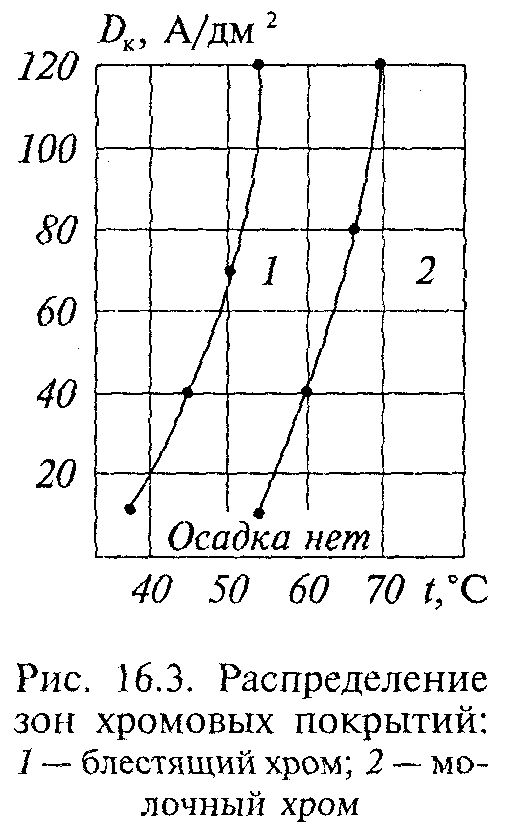

При хромировании получают блестящие, молочные или серые покрытия (рис. 16.3). Блестящий хром характеризуется высокой микротвердостью (600...900 МН/м2), мелкой сеткой трещин, видимой под микроскопом. Осадки хрупкие, но с высокой износостойкостью. Молочный хром характеризуется пониженной микротвердостыо (400...600 МН/м2), пластичностью и высокой коррозионной стойкостью. Серый хром отличается весьма высокой микротвердостью (900...1200 МН/м2) и повышенной хрупкостью, что снижает его износостойкость.

В зависимости от того, в каких условиях

работает восстановленная деталь,

стремятся получить тот или иной вид

осадка. Например, для деталей

неподвижных соединений могут применяться

как блестящие, так и молочные осадки. В

подвижных соединениях, работающих при

давлениях до 0,5 МПа, рекомендуются

блестящие осадки; в деталях, работающих

при давлениях свыше 5 МПа и знакопеременной

нагрузке, — молочные осадки.

зависимости от того, в каких условиях

работает восстановленная деталь,

стремятся получить тот или иной вид

осадка. Например, для деталей

неподвижных соединений могут применяться

как блестящие, так и молочные осадки. В

подвижных соединениях, работающих при

давлениях до 0,5 МПа, рекомендуются

блестящие осадки; в деталях, работающих

при давлениях свыше 5 МПа и знакопеременной

нагрузке, — молочные осадки.

Саморегулирующий электролит. Его применяют для более устойчивой работы ванн хромирования. Это достигается путем введения в ванну труднорастворимого сульфата стронция. Наиболее широкое распространение получил электролит следующего состава (г/л): хромовый ангидрид СгО3 — 200...300, сульфат стронция SrSO4 — 5,5...5,6, кремнефторид калия K2SiF6 — 18...20. Плотность тока Dк = 40...80 А/дм2, температура 55...65°С. Выход по току в этом электролите равен = 17... 19%. Положительные свойства электролита — возможность применения более высоких плотностей; скорость осаждения выше, чем в сернокислых электролитах; хорошая рассеивающая способность; меньшая чувствительность к изменению температуры и к загрязнению электролита железом, медью и другими металлами. Отрицательные с в о й с т в а: агрессивность и ядовитость электролита; детали подвесных приспособлений, аноды и детали ванн разрушаются больше, чем в сернокислом электролите.

Холодные электролиты в ремонтном производстве применяют двух типов: электролит с добавкой фтористых солей и тетрахроматные Наибольшее распространение для восстановления изношенных деталей получил тетрахроматный электролит следующего состава (г/л)-СгО3 - 350...400, NaOH - 40...50, H2SO4 - 2...2,5, сахар - 1...2. Режим электролиза: катодная плотность тока Dк = 50... 100 А/дм2 температура раствора — 17... 23 °С. Этот электролит позволяет получать качественные осадки с большой производительностью (выход по току 30... 33 %), имеет меньшие внутренние напряжения. Покрытия получаются более мягкие, беспористые (без трещин), серого оттенка, легко полируемые до зеркального блеска. Применяют для получения защитно-декоративных покрытий. Особенность тетрахроматных электролитов — малая агрессивность к углеродистым сталям. Поэтому вполне допустимо изготовление ванн для хромирования из малоуглеродистой листовой стали без дополнительной футеровки.

Саморегулирующийся холодный электролит — наиболее перспективный электролит. Его состав (г/л): хромовый ангидрид — 380...420, кальций углекислый — 60...75, кобальт сернокислый — 18...20. Режим электролиза: катодная плотность Dк = 100...300 А/дм2, температура электролита — 18...25С. Преимущества электролита — высокий выход по току (35...40%). Недостаток — требуются мощные холодильные агрегаты для достижения 18... 25 °С при высокой плотности тока (до 200 А/дм2).

Специальные процессы хромирования. Пористое хромирование. Применяют для повышения износостойкости деталей, работающих при больших давлениях и температурах и недостаточной смазке. Пористый хром представляет собой покрытие, на поверхности которого специально создается большое количество пор или сетка трещин, достаточно широких для проникновения в них масла. Его можно получить механическим, химическим и электрохимическим способами. Наиболее широко применяют электрохимический способ, который заключается в том, что хром осаждается при режиме блестящего хромирования, обусловливающем появление в покрытии сетки микротрещин. Для их расширения и углубления покрытие подвергают анодной обработке в электролите того же состава, что и при хромировании, g зависимости от режима хромирования и анодного травления можно выполнить пористость двух типов: канальчатую и точечную. Для получения пористых покрытий деталь хромируют в универсальном электролите при плотности тока 40... 50 А/дм2, а затем переключают полярность ванны и проводят анодное травление при той же плотности тока. Канальчатую пористость получают при температуре электролита 58...62°С и продолжительности травления 6...9 мин, а точечную — при 50...52°С и 10... 12 мин. Пористые покрытия используют при размерном хромировании, например поршневых колец. Их толщина составляет 0,1...0,15 мм. Пористое хромирование колец увеличивает их износостойкость в 2...3 раза, а износостойкость гильзы — в 1,5 раза. Детали, покрытые пористым хромом, обычно подвергают термообработке в масле при температуре 150... 200 °С в течение 1,5... 2 ч для устранения водородной хрупкости и насыщения пор маслом.

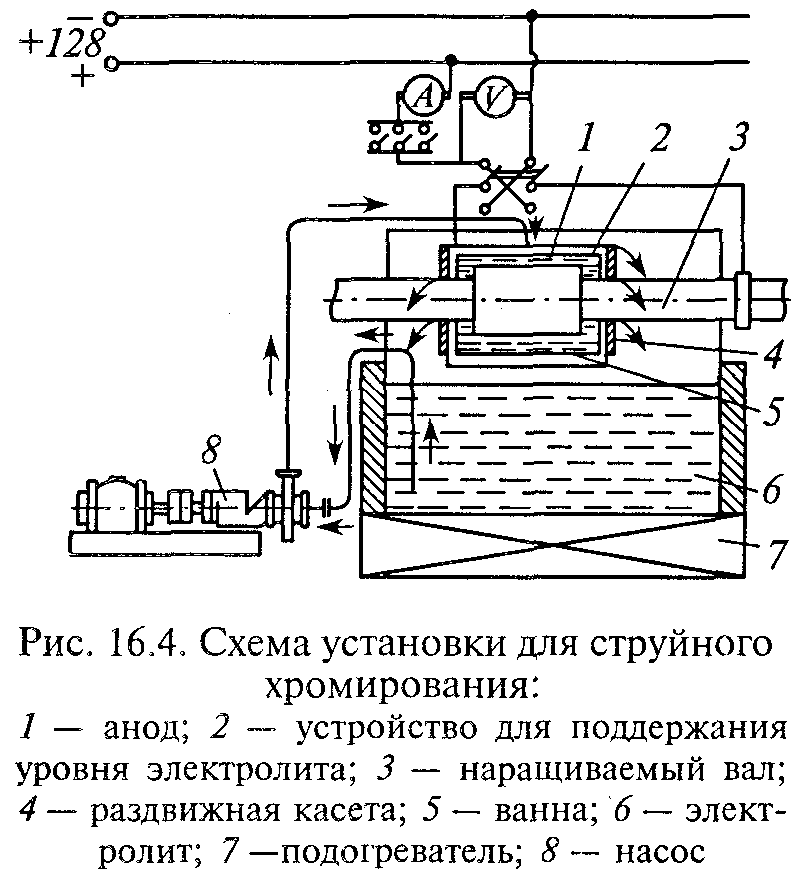

С труйное

хромирование.

Его проводят в саморегулирующемся

электролите при температуре 50... 60 °С в

широком диапазоне плотности тока,

достигающей 200 А/дм2.

Скорость протекания электролита

40...60 см/с, катодно-анодное расстояние —

15 мм. При этом получают блестящие

покрытия. Выход по току достигает 22 %,

что вместе с высокой плотностью тока

ускоряет процесс осаждения хрома: при

t = 50 °С и Dк

= 100 А/дм2

скорость осаждения составляет 0,1

мм/ч. При струйном хромировании в

тетрахроматном электролите

высококачественные покрытия осаждаются

при Dк

= 150... 160 А/дм2

со скоростью 0,25 мм/ч. В универсальном

электролите хромируют: при температуре

— 50 °С, плотности тока — 70...90 А/дм2,

скорости протекания электролита —

100... 120 см/с, катодно-анодном расстоянии

15 мм. Скорость осаждения хрома составляет

0,08...0,10 мм/ч. Схема установки для струйного

хромирования показана на рис. 16.4.

труйное

хромирование.

Его проводят в саморегулирующемся

электролите при температуре 50... 60 °С в

широком диапазоне плотности тока,

достигающей 200 А/дм2.

Скорость протекания электролита

40...60 см/с, катодно-анодное расстояние —

15 мм. При этом получают блестящие

покрытия. Выход по току достигает 22 %,

что вместе с высокой плотностью тока

ускоряет процесс осаждения хрома: при

t = 50 °С и Dк

= 100 А/дм2

скорость осаждения составляет 0,1

мм/ч. При струйном хромировании в

тетрахроматном электролите

высококачественные покрытия осаждаются

при Dк

= 150... 160 А/дм2

со скоростью 0,25 мм/ч. В универсальном

электролите хромируют: при температуре

— 50 °С, плотности тока — 70...90 А/дм2,

скорости протекания электролита —

100... 120 см/с, катодно-анодном расстоянии

15 мм. Скорость осаждения хрома составляет

0,08...0,10 мм/ч. Схема установки для струйного

хромирования показана на рис. 16.4.

Протонное хромирование. Оно обеспечивает блестящие покрытия повышенной твердости и износостойкости и улучшенной равномерности покрытия в универсальном электролите с повышенным содержанием серной кислоты (3...7 г/л) при температуре — 55...65°С, плотности тока — 100... 150 А/дм2, скорости протекания электролита — 100... 120 см/с и межэлектродном расстоянии — 15...30 мм. Выход по току составляет 20...21 %. Способ эффективен Для хромирования цилиндров и коленчатых валов двигателей.