- •Введение

- •Раздел I. Основы авторемонтного производства

- •Глава 1. Общие положения по ремонту автомобилей

- •1.1. Старение автомобилей и их составных частей

- •1.2. Надежность автомобилей и их составных частей

- •1.3. Система ремонта автомобилей

- •1.4. Производственный, технологический процессы и их элементы

- •Глава 2. Основы организации капитального ремонта автомобилей

- •2.1. Порядок направления и приемки автомобилей и их составных частей в ремонт

- •2.2. Типы авторемонтных предприятий

- •2.3. Основы организации производственного процесса на авторемонтном предприятии

- •2.4. Основы организации рабочих мест

- •2.5. Схемы технологических процессов капитального ремонта автомобилей и их составных частей

- •2.6. Схема технологического процесса централизованного ремонта по техническому состоянию

- •Раздел II. Технология капитального ремонта автомобилей

- •Глава 3. Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт и их наружная мойка

- •3.1. Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт и их хранение

- •3.2. Наружная мойка автомобиля и агрегатов

- •Глава 4. Разборка автомобилей и агрегатов

- •4.1. Организация разборочных работ

- •4.2. Особенности разборки резьбовых соединений

- •4.3. Разборка соединений с натягом

- •4.4. Организация рабочих мест и техника безопасности при выполнении разборочных работ

- •Глава 5. Мойка и очистка деталей

- •5.1. Особенности и характер загрязнений транспортных средств

- •5.2. Механизм действия моющих средств

- •5.3. Моющие средства

- •5.4. Очистка деталей от продуктов преобразования тсм, накипи и лакокрасочных покрытий

- •5.5. Установки для мойки и очистки

- •5.6. Технологический процесс моечно-очистных работ

- •5.8. Очистка сточных вод

- •Глава 6. Оценка технического состояния составных частей автомобилей

- •6.1. Виды дефектов и их характеристика

- •6.2. Дефектация деталей

- •6.3. Диагностирование составных частей двигателей

- •Глава 7. Комплектование деталей и сборка агрегатов

- •7.1. Комплектование деталей

- •7.2. Методы обеспечения точности сборки

- •7.3. Виды сборки

- •7.4. Виды соединений и технология их сборки

- •7.5. Контроль качества сборки

- •7.6. Балансировка деталей и сборочных единиц

- •7.7. Технологические процессы сборки составных частей автомобилей

- •7.8. Механизация и автоматизация процессов сборки

- •Глава 8. Приработка и испытание составных частей автомобилей

- •8.1. Задачи и классификация испытаний

- •8.2. Испытания отремонтированных деталей

- •8.3. Испытания отремонтированных агрегатов

- •Глава 9. Общая сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта

- •9.1. Организация сборки автомобилей

- •9.2. Механизация сборочных работ

- •9.3. Испытание и выдача автомобилей из ремонта

- •Раздел III. Способы восстановления деталей

- •Глава 10. Классификация способов восстановления деталей

- •Глава 11. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой

- •11.1. Обработка деталей под ремонтный размер

- •11.2. Постановка дополнительной ремонтной детали

- •11.3. Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками

- •11.4. Восстановление резьбовых поверхностей спиральными вставками

- •11.5. Восстановление посадочных отверстий свертными втулками

- •Глава 12. Восстановление деталей способом пластического деформирования

- •12.1. Сущность процесса

- •12.2. Восстановление размеров изношенных поверхностей деталей методами пластического деформирования

- •12.3. Восстановление формы деталей

- •12.4. Восстановление механических свойств деталей поверхностным пластическим деформированием

- •Глава 13. Восстановление деталей сваркой и наплавкой

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Сварка и наплавка

- •13.3.Техника безопасности при выполнении сварочно-наплавочных работ

- •Глава 14. Газотермическое напыление

- •14.1 Физика и сущность процесса

- •14.2. Газоэлектрические методы напыления

- •14.3. Газопламенное напыление

- •14.4. Детонационное напыление

- •14.5. Материалы для напыления

- •14.6. Свойства газотермических покрытий

- •14.7. Техника безопасности при выполнении газотермических работ

- •Глава 15. Восстановление деталей пайкой

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Технологические процессы паяния и лужения

- •15.3. Припои и флюсы

- •15.4. Техника безопасности при выполнении паяльных работ

- •Глава 16. Электрохимические способы восстановления деталей

- •16.1. Технологический процесс электролитического осаждения металлов

- •Технологические режимы электролиза

- •16.2. Хромирование

- •16.3. Железнеиие

- •16.4. Защитно-декоративные покрытия

- •16.5. Оборудование для нанесения покрытий. Автоматизация процесса нанесения покрытий

- •16.6. Производственная санитария и техника безопасности

- •Глава 17. Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве

- •17.1. Назначение лакокрасочных покрытий

- •17.2. Лакокрасочные материалы и их характеристика, оборудование и инструмент

- •Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий

- •17.4, Производственная санитария и техника безопасности

- •Глава 18. Восстановление деталей с применением синтетических материалов

- •18.1. Общие сведения

- •18.2. Характеристика и области применения синтетических материалов

- •18.3 Технологии использования синтетических материалов

- •18.4. Нанесение полимеров

- •18.5. Нанесение покрытий и изготовление деталей литьем под давлением

- •18.6. Нанесение покрытий и изготовление деталей прессованием

- •18.7. Техника безопасности работы с синтетическими материалами

- •Раздел IV. Технология восстановления деталей и ремонт узлов и приборов

- •Глава 19. Общие сведения

- •Глава 20. Проектирование технологических процессов

- •20.1. Исходные данные

- •20.2. Структура технологического процесса восстановления деталей

- •20.3. Выбор технологических баз

- •20.4. Анализ дефектов детали и оформление ремонтных чертежей

- •20.5. Выбор способов устранения дефектов

- •20.6. Последовательность выполнения операций

- •20.7. Технологическая документация на восстановление детали

- •20.8. Особенности учета затрат на ремонт

- •Комплектность документов на технологический процесс восстановления деталей

- •Затраты, включаемые в калькуляционные группы расходов на восстановление деталей

- •Значение коэффициентов в формуле 20.8

- •20.9. Разработка технологических процессов сборки

- •Глава 21. Восстановление деталей

- •21.1. Класс деталей «корпусные»

- •Технологический маршрут типового технологического процесса ремонта корпусных деталей

- •Диаметр сверла и экстрактора для удаления обломанных частей болтов, шпилек

- •21.2. Класс деталей «круглые стержни»

- •Технологический маршрут типового технологического процесса восстановления деталей класса «круглые стержни»

- •Режимы шлифования

- •Поперечная подача круга, м/м

- •21.3. Класс деталей «полые цилиндры»

- •Глава 22. Ремонт узлов и приборов систем питания

- •22. 1. Ремонт топливных баков и топливопроводов

- •22.2. Ремонт топливного и топливоподкачивающего насосов

- •22.3. Ремонт топливного насоса высокого давления и форсунок

- •Глава 23. Ремонт приборов электрооборудования

- •23.1. Ремонт генераторов

- •23.2. Ремонт стартеров

- •23.3. Ремонт распределителей

- •Глава 24. Ремонт автомобильных шин

- •24.1. Причины возникновения дефектов в шинах и их устранение

- •24.2. Ремонт покрышек с местным повреждением

- •24.3. Технология восстановительного ремонта покрышек

- •24.4. Технология ремонта камер

- •24.5. Гарантийные обязательства

- •Гарантийные нормы пробега шин, прошедших ремонт местных повреждений, тыс. Км

- •Гарантийные нормы пробега шин, прошедших восстановление методом наложения протектора, тыс. Км

- •Глава 25. Ремонт кузовов и кабин

- •25.1. Дефекты кузовов и кабин

- •25.2. Технологический процесс ремонта кузовов и кабин

- •25.3 Ремонт оборудования и механизмов кузова и кабин

- •25.4. Ремонт неметаллических деталей кузовов

- •25.5. Сборка и контроль кузовов и кабин

- •Глава 26. Качество ремонта автомобилей

- •26.1. Общие положения

- •26.2. Оценка качества ремонта автомобилей и их агрегатов

- •26.3. Контроль качества ремонта автомобилей и их агрегатов

- •26.4. Сертификация услуг по ремонту автомобилей

- •Возможные схемы сертификации продукции

- •Возможные схемы сертификации услуг

- •Раздел V. Основы конструирования технологической оснастки

- •Глава 27. Классификация приспособлений

- •Классификация приспособлений

- •Глава 28. Приводы

- •Расчет параметров пневмоцилиндра (гидроцилиндра). Исходные данные: q или d, t или V, l, р

- •Глава 29. Методика конструирования технологической оснастки

- •Раздел VI. Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях

- •Глава 30. Методы технического нормирования труда

- •Условные обозначения групп и категорий затрат времени

- •Глава 31. Техническое нормирование станочных работ

- •31.1. Общие положения

- •Машинное время за один переход определяется по формуле

- •31.2. Расчет основного (машинного) времени

- •Глава 32. Техническое нормирование ремонтных работ

- •32.1. Нормирование разборочно-сборочных работ

- •32.2. Нормирование операций контроля

- •32.3. Нормирование слесарных работ

- •32.4. Нормирование работ, связанных с обработкой металлов давлением

- •Раздел VII. Основы проектирования авторемонтных предприятий

- •Глава 33. Стадии и этапы проектирования авторемонтных предприятий

- •Глава 34. Технологический расчет основных цехов и участков ремонтного предприятия

- •34.1. Производственный состав ремонтного предприятия

- •34.2. Режим работы и годовые фонды времени предприятия

- •34.3. Способы расчета годовых объемов работ ремонтных Предприятий

- •34.4. Расчет годовых объемов работ производственных участков, площадей производственных, складских и вспомогательных помещений

- •Глава 35. Размещение производства и оборудования

- •35.1. Генеральный план авторемонтного предприятия

- •35.2. Компоновочный план производственного корпуса

- •35.3. Противопожарные, санитарные и экологические требования к компоновочному плану производственного корпуса

- •35.4. Расчет числа единиц оборудования на производственном участке

- •35.5. Разработка плана расстановки технологического оборудования на производственном участке (планировка участка)

- •35.6. Проектирование разборочно-моечного участка

- •35.7. Проектирование сборочного участка

- •35.8. Проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки двигателей

- •35.9. Проектирование слесарно-механического участка

- •35.10. Проектирование участка восстановления основных и базовых деталей

- •35.11. Проектирование сварочно-наплавочного участка

- •35.12. Проектирование кузнечного участка

- •35.13. Проектирование термического участка

- •35.14. Проектирование гальванического участка

7.3. Виды сборки

Виды сборки изделий классифицируются по следующим основным признакам: объект сборки, последовательность сборки, точность сборки, уровень механизации и автоматизации процесса сборки, подвижность изделия при сборке, организация производства.

По объекту сборки сборка подразделяется на узловую и общую. Примеры узловой сборки — сборка поршня с шатуном и кольцами, коленчатого вала с маховиком и сцеплением, головки цилиндров с клапанными механизмами, жидкостного и масляного насосов; примеры общей сборки — сборка агрегатов из узлов, сборка автомобиля из агрегатов и узлов.

По последовательности сборки выделяют последовательную (сборочные операции выполняются одна за другой), параллельную (операции выполняются одновременно) и последовательно-параллельную (операции выполняются и одна за другой, и одновременно).

Поуровню механизации и автоматизации процесса сборку разделяют на ручную, механизированную, автоматизированную, автоматическую.

По состоянию объекта сборки выделяют стационарную (неподвижную) и подвижную сборку с непрерывным или периодическим перемещением собираемого изделия между рабочими местами сборки.

По организации производства выделяют типовую поточную, групповую (поточную и непоточную) и единичную как наиболее распространенный вид организации сборки на существующих ремонтных предприятиях.

7.4. Виды соединений и технология их сборки

При сборке выделяют следующие группы и виды соединений: по сохранению целостности при разборке — разъемные и неразъемные; по возможности относительного перемещения составных частей — подвижные и неподвижные; по методу образования — резьбовые, прессовые, шлицевые, шпоночные, сварные, клепаные, комбинированные и др.; по форме сопрягаемых поверхностей — цилиндрические, плоские, конические, винтовые, профильные и др. Соединения, содержащие в себе несколько признаков, обозначаются соответствующим сочетанием терминов, например неподвижные разъемные резьбовые соединения, подвижные неразъемные профильные соединения.

Наиболее распространенными соединениями в конструкции автомобилей являются: разъемные подвижные (поршень — цилиндр, вал — подшипник скольжения, плунжер — гильза); зубчатые и шлицевые; разъемные неподвижные (резьбовые, прессовые и шпоночные); неразъемные неподвижные (сварные, паяные, клепаные, клееные); неразъемные подвижные — радиальные шариковые подшипники качения.

Сборка резьбовых соединений. При сборке резьбовых соединений должны быть обеспечены:

соосность осей болтов, шпилек, винтов с резьбовыми отверстиями и необходимая плотность посадки в резьбе;

отсутствие перекосов торца гайки или головки болта относительно поверхности сопрягаемой детали, так как перекос является основной причиной обрыва винтов и шпилек;

соблюдение очередности и постоянство усилий затяжки крепежных деталей в групповых резьбовых соединениях.

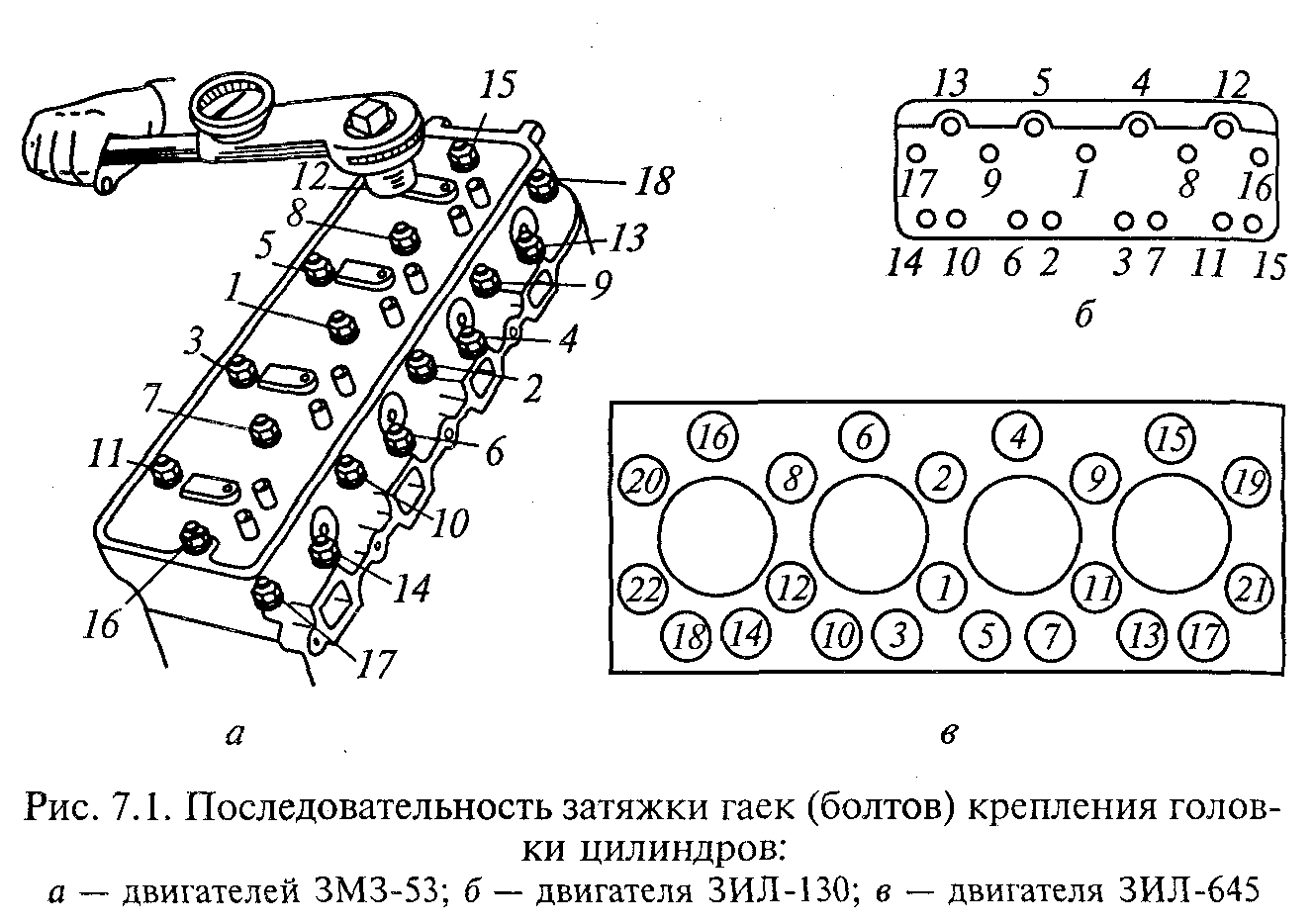

Последнее означает, чта затяжка гаек (болтов) производится в определенной последовательности (рис. 7.1). Их затягивают крест-накрест в несколько приемов — сначала неполным моментом, а затем окончательным, указанным в нормативно-технической документации. Контроль момента затяжки резьбовых соединений осуществляют динамометрическими ключами по степени изгиба (рис. 7.2) или кручения стержня ключа либо с помощью предельных муфт, встраиваемых в резьбозавертывающие машины (установки).

Сборка прессовых соединений. Качество сборки прессовых соединений формируется под воздействием следующих факторов: значения натяга, материала сопрягаемых деталей, геометрических размеров, формы и шероховатости поверхностей, соосности деталей и прилагаемого усилия запрессовывания, наличия смазки и др.

Применение смазочного материала уменьшает требуемое усилие запрессовки и предохраняет сопрягаемые поверхности от задиров. Качество сборки прессовых соединений определяется также точностью центрирования сопрягаемых деталей (с помощью приспособлений и оправок).

Повышение прочности неподвижных соединений с натягом в 1,5...2,5 раза обеспечивается применением сборки с термовоздействием — нагревом охватывающей и (или) охлаждением охватываемой детали. При этом образуется необходимый сборочный зазор и не требуется приложение осевой силы. Нагрев деталей осуществляется в масляных ваннах, электропечах, индукционных установках и др. Для охлаждения деталей применяют жидкий азот, сухой лед (твердую углекислоту) в смеси с ацетоном, бензином или спиртом.

Сборка соединений с подшипниками качения. При запрессовке подшипника качения размер его колец изменяется: внутреннее кольцо увеличивается, а наружное уменьшается. Эти изменения вызывают уменьшение диаметрального зазора между рабочими поверхностями колец и шариков.

Внутреннее кольцо подшипника, сопряженное с цапфой вала, должно иметь посадку с натягом, а наружное — с небольшим зазором так, чтобы кольцо имело возможность во время работы незначительно провертываться.

При установке в сборочной единице двух или нескольких подшипников необходимо уделять внимание соосности посадочных поверхностей в корпусных деталях. То же касается и шеек валов. Несоблюдение этого условия может привести к перекосам подшипников и заклиниванию шариков.

При запрессовке подшипников качения с помощью оправок необходимо, чтобы усилие запрессовки передавалось непосредственно на торец соответствующего кольца: внутреннего — при напрес-совке на вал, наружного — при запрессовке в корпус и на оба торца колец, если подшипники одновременно напрессовываются на вал и входят в корпус. Нагрев подшипников в масляной ванне до 100 °С при установке на вал заметно уменьшает осевое усилие для запрессовки. Целесообразен также нагрев корпусной детали.

Сплошной стрелкой показано направление смещения шестерен для исправления контакта. Если при этом боковой зазор получается чрезмерно большим или Малым, то необходимо сместить другую шестерню, как показано прерывистой стрелкой.

Регулировка радиального зазора в коническом роликовом подшипнике производится смещением наружного или внутреннего кольца в осевом направлении регулировочным винтом или гайкой либо путем подбора соответствующего комплекса прокладок. Контроль заданного предварительного натяга после сборки узда осуществляют по моменту, необходимому для прокручивания одной из сопряженных деталей относительно неподвижной детали при отсутствии осевого люфта в подшипниковых соединениях.

Срок службы подшипников качения зависит в значительной мере от степени предохранения их от грязи и пыли. Поэтому после сборки устанавливают прокладки, задерживающие смазку и предохраняющие подшипник от попадания в рабочую зону пыли и влаги.

Сборка зубчатых передач. Сборка цилиндрических зубчатых передач осуществляется методами полной или неполной взаимозаменяемости. Перед сборкой зубчатой пары на специальном приспособлении определяют боковой зазор между зубьями для обеспечения плавности работы пары, а при необходимости подбирают пару.

Для правильного зацепления зубчатых цилиндрических колес необходимо, чтобы оси валов лежали в одной плоскости и были параллельны. Их выверка производится регулированием положения гнезд под подшипники в корпусе. После установки зубчатые колеса проверяют по зазору, зацеплению и контакту.

При сборке конической пары редуктора заключительной операцией является регулировка зацепления путем осевого перемещения ведущей шестерни (вперед-назад) и (или) ведомого колеса (вправо-влево). Это достигается перемещением части регулировочных прокладок с одной стороны на другую. Качество зацепления оценивается размерами, формой и положением пятна контакта на зубьях (рис. 7.3), значением бокового зазора между зубьями и уровнем шума на специальных стендах, оборудованных шумоизмерительной аппаратурой.