- •Введение

- •Раздел I. Основы авторемонтного производства

- •Глава 1. Общие положения по ремонту автомобилей

- •1.1. Старение автомобилей и их составных частей

- •1.2. Надежность автомобилей и их составных частей

- •1.3. Система ремонта автомобилей

- •1.4. Производственный, технологический процессы и их элементы

- •Глава 2. Основы организации капитального ремонта автомобилей

- •2.1. Порядок направления и приемки автомобилей и их составных частей в ремонт

- •2.2. Типы авторемонтных предприятий

- •2.3. Основы организации производственного процесса на авторемонтном предприятии

- •2.4. Основы организации рабочих мест

- •2.5. Схемы технологических процессов капитального ремонта автомобилей и их составных частей

- •2.6. Схема технологического процесса централизованного ремонта по техническому состоянию

- •Раздел II. Технология капитального ремонта автомобилей

- •Глава 3. Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт и их наружная мойка

- •3.1. Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт и их хранение

- •3.2. Наружная мойка автомобиля и агрегатов

- •Глава 4. Разборка автомобилей и агрегатов

- •4.1. Организация разборочных работ

- •4.2. Особенности разборки резьбовых соединений

- •4.3. Разборка соединений с натягом

- •4.4. Организация рабочих мест и техника безопасности при выполнении разборочных работ

- •Глава 5. Мойка и очистка деталей

- •5.1. Особенности и характер загрязнений транспортных средств

- •5.2. Механизм действия моющих средств

- •5.3. Моющие средства

- •5.4. Очистка деталей от продуктов преобразования тсм, накипи и лакокрасочных покрытий

- •5.5. Установки для мойки и очистки

- •5.6. Технологический процесс моечно-очистных работ

- •5.8. Очистка сточных вод

- •Глава 6. Оценка технического состояния составных частей автомобилей

- •6.1. Виды дефектов и их характеристика

- •6.2. Дефектация деталей

- •6.3. Диагностирование составных частей двигателей

- •Глава 7. Комплектование деталей и сборка агрегатов

- •7.1. Комплектование деталей

- •7.2. Методы обеспечения точности сборки

- •7.3. Виды сборки

- •7.4. Виды соединений и технология их сборки

- •7.5. Контроль качества сборки

- •7.6. Балансировка деталей и сборочных единиц

- •7.7. Технологические процессы сборки составных частей автомобилей

- •7.8. Механизация и автоматизация процессов сборки

- •Глава 8. Приработка и испытание составных частей автомобилей

- •8.1. Задачи и классификация испытаний

- •8.2. Испытания отремонтированных деталей

- •8.3. Испытания отремонтированных агрегатов

- •Глава 9. Общая сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта

- •9.1. Организация сборки автомобилей

- •9.2. Механизация сборочных работ

- •9.3. Испытание и выдача автомобилей из ремонта

- •Раздел III. Способы восстановления деталей

- •Глава 10. Классификация способов восстановления деталей

- •Глава 11. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой

- •11.1. Обработка деталей под ремонтный размер

- •11.2. Постановка дополнительной ремонтной детали

- •11.3. Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками

- •11.4. Восстановление резьбовых поверхностей спиральными вставками

- •11.5. Восстановление посадочных отверстий свертными втулками

- •Глава 12. Восстановление деталей способом пластического деформирования

- •12.1. Сущность процесса

- •12.2. Восстановление размеров изношенных поверхностей деталей методами пластического деформирования

- •12.3. Восстановление формы деталей

- •12.4. Восстановление механических свойств деталей поверхностным пластическим деформированием

- •Глава 13. Восстановление деталей сваркой и наплавкой

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Сварка и наплавка

- •13.3.Техника безопасности при выполнении сварочно-наплавочных работ

- •Глава 14. Газотермическое напыление

- •14.1 Физика и сущность процесса

- •14.2. Газоэлектрические методы напыления

- •14.3. Газопламенное напыление

- •14.4. Детонационное напыление

- •14.5. Материалы для напыления

- •14.6. Свойства газотермических покрытий

- •14.7. Техника безопасности при выполнении газотермических работ

- •Глава 15. Восстановление деталей пайкой

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Технологические процессы паяния и лужения

- •15.3. Припои и флюсы

- •15.4. Техника безопасности при выполнении паяльных работ

- •Глава 16. Электрохимические способы восстановления деталей

- •16.1. Технологический процесс электролитического осаждения металлов

- •Технологические режимы электролиза

- •16.2. Хромирование

- •16.3. Железнеиие

- •16.4. Защитно-декоративные покрытия

- •16.5. Оборудование для нанесения покрытий. Автоматизация процесса нанесения покрытий

- •16.6. Производственная санитария и техника безопасности

- •Глава 17. Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве

- •17.1. Назначение лакокрасочных покрытий

- •17.2. Лакокрасочные материалы и их характеристика, оборудование и инструмент

- •Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий

- •17.4, Производственная санитария и техника безопасности

- •Глава 18. Восстановление деталей с применением синтетических материалов

- •18.1. Общие сведения

- •18.2. Характеристика и области применения синтетических материалов

- •18.3 Технологии использования синтетических материалов

- •18.4. Нанесение полимеров

- •18.5. Нанесение покрытий и изготовление деталей литьем под давлением

- •18.6. Нанесение покрытий и изготовление деталей прессованием

- •18.7. Техника безопасности работы с синтетическими материалами

- •Раздел IV. Технология восстановления деталей и ремонт узлов и приборов

- •Глава 19. Общие сведения

- •Глава 20. Проектирование технологических процессов

- •20.1. Исходные данные

- •20.2. Структура технологического процесса восстановления деталей

- •20.3. Выбор технологических баз

- •20.4. Анализ дефектов детали и оформление ремонтных чертежей

- •20.5. Выбор способов устранения дефектов

- •20.6. Последовательность выполнения операций

- •20.7. Технологическая документация на восстановление детали

- •20.8. Особенности учета затрат на ремонт

- •Комплектность документов на технологический процесс восстановления деталей

- •Затраты, включаемые в калькуляционные группы расходов на восстановление деталей

- •Значение коэффициентов в формуле 20.8

- •20.9. Разработка технологических процессов сборки

- •Глава 21. Восстановление деталей

- •21.1. Класс деталей «корпусные»

- •Технологический маршрут типового технологического процесса ремонта корпусных деталей

- •Диаметр сверла и экстрактора для удаления обломанных частей болтов, шпилек

- •21.2. Класс деталей «круглые стержни»

- •Технологический маршрут типового технологического процесса восстановления деталей класса «круглые стержни»

- •Режимы шлифования

- •Поперечная подача круга, м/м

- •21.3. Класс деталей «полые цилиндры»

- •Глава 22. Ремонт узлов и приборов систем питания

- •22. 1. Ремонт топливных баков и топливопроводов

- •22.2. Ремонт топливного и топливоподкачивающего насосов

- •22.3. Ремонт топливного насоса высокого давления и форсунок

- •Глава 23. Ремонт приборов электрооборудования

- •23.1. Ремонт генераторов

- •23.2. Ремонт стартеров

- •23.3. Ремонт распределителей

- •Глава 24. Ремонт автомобильных шин

- •24.1. Причины возникновения дефектов в шинах и их устранение

- •24.2. Ремонт покрышек с местным повреждением

- •24.3. Технология восстановительного ремонта покрышек

- •24.4. Технология ремонта камер

- •24.5. Гарантийные обязательства

- •Гарантийные нормы пробега шин, прошедших ремонт местных повреждений, тыс. Км

- •Гарантийные нормы пробега шин, прошедших восстановление методом наложения протектора, тыс. Км

- •Глава 25. Ремонт кузовов и кабин

- •25.1. Дефекты кузовов и кабин

- •25.2. Технологический процесс ремонта кузовов и кабин

- •25.3 Ремонт оборудования и механизмов кузова и кабин

- •25.4. Ремонт неметаллических деталей кузовов

- •25.5. Сборка и контроль кузовов и кабин

- •Глава 26. Качество ремонта автомобилей

- •26.1. Общие положения

- •26.2. Оценка качества ремонта автомобилей и их агрегатов

- •26.3. Контроль качества ремонта автомобилей и их агрегатов

- •26.4. Сертификация услуг по ремонту автомобилей

- •Возможные схемы сертификации продукции

- •Возможные схемы сертификации услуг

- •Раздел V. Основы конструирования технологической оснастки

- •Глава 27. Классификация приспособлений

- •Классификация приспособлений

- •Глава 28. Приводы

- •Расчет параметров пневмоцилиндра (гидроцилиндра). Исходные данные: q или d, t или V, l, р

- •Глава 29. Методика конструирования технологической оснастки

- •Раздел VI. Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях

- •Глава 30. Методы технического нормирования труда

- •Условные обозначения групп и категорий затрат времени

- •Глава 31. Техническое нормирование станочных работ

- •31.1. Общие положения

- •Машинное время за один переход определяется по формуле

- •31.2. Расчет основного (машинного) времени

- •Глава 32. Техническое нормирование ремонтных работ

- •32.1. Нормирование разборочно-сборочных работ

- •32.2. Нормирование операций контроля

- •32.3. Нормирование слесарных работ

- •32.4. Нормирование работ, связанных с обработкой металлов давлением

- •Раздел VII. Основы проектирования авторемонтных предприятий

- •Глава 33. Стадии и этапы проектирования авторемонтных предприятий

- •Глава 34. Технологический расчет основных цехов и участков ремонтного предприятия

- •34.1. Производственный состав ремонтного предприятия

- •34.2. Режим работы и годовые фонды времени предприятия

- •34.3. Способы расчета годовых объемов работ ремонтных Предприятий

- •34.4. Расчет годовых объемов работ производственных участков, площадей производственных, складских и вспомогательных помещений

- •Глава 35. Размещение производства и оборудования

- •35.1. Генеральный план авторемонтного предприятия

- •35.2. Компоновочный план производственного корпуса

- •35.3. Противопожарные, санитарные и экологические требования к компоновочному плану производственного корпуса

- •35.4. Расчет числа единиц оборудования на производственном участке

- •35.5. Разработка плана расстановки технологического оборудования на производственном участке (планировка участка)

- •35.6. Проектирование разборочно-моечного участка

- •35.7. Проектирование сборочного участка

- •35.8. Проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки двигателей

- •35.9. Проектирование слесарно-механического участка

- •35.10. Проектирование участка восстановления основных и базовых деталей

- •35.11. Проектирование сварочно-наплавочного участка

- •35.12. Проектирование кузнечного участка

- •35.13. Проектирование термического участка

- •35.14. Проектирование гальванического участка

Глава 28. Приводы

Основные требования производительного выполнения работ — это сокращение времени зажима за счет снижения вспомогательного времени, создание более стабильных сил зажима за счет замены ручных зажимных приводов на механизированные и автоматизированные и облегчение труда рабочих. Чтобы величина зажимающего усилия не зависела от рабочего, используют пневматические, гидравлические, пневмогидравлические и другие приводы.

Пневматические приводы. В пневматических приводах источником энергии служит сжатый воздух. Свойства, выгодно отличающие сжатый воздух от других источников энергии, следующее: безопасность в работе и удобство для подвода коммуникаций к месту потребления; способность в силу упругости моментально передавать малейшие колебания в давлении; сжатый воздух при низких температурах окружающей среды не замерзает в трубопроводах; отработавший воздух не нуждается в утилизации или в специальном отводе, а в случае необходимости может быть использован для другой полезной работы. Основные особенности пневматического привода:

быстрота зажима. Время для зажима и открепления детали в приспособлении постоянно (составляет примерно 0,022 мин) и не зависит от количества прижимов и массы детали;

постоянство силы зажима. В приспособлениях с ручными зажимами усилие в каждом отдельном случае находится в прямой зависимости от усилия, которое прикладывает рабочий для закрепления детали и которое невозможно контролировать. Оно колеблется в значительных пределах. Кроме того, в приспособлениях с ручными зажимами усилие зажима, как правило, должно быть заведомо большим, чем это требуется для удержания детали в процессе обработки из-за наличия вибрации, в силу чего неровности на поверхности прихвата сглаживаются, ослабляя силу зажима. В пневматических приспособлениях усилие зажима находится вне зависимости от усилия, прикладываемого рабочим, и оно всегда постоянно, т. е. усилие, которое было приложено в начале работы, остается неизменным в течение всего периода обработки. Эта особенность дает возможность уменьшить силу зажима, гарантирует безопасность работы, повышает качество обработки и позволяет увеличить скорость резания, что положительным образом сказывается на производительности труда;

простота управления. При работе с ручными зажимными механизмами обязательным условием для рабочего является приложение физической силы, величина которой зависит от конструкции механизма и от того, какую силу необходимо получить при зажиме. В пневматических приспособлениях, чтобы осуществить закрепление обрабатываемой детали, необходимо повернуть рукоятку распределительного крана, для чего нужно приложить небольшое усилие, которое в течение смены не утомляет рабочего и ведет к повышению производительности труда.

Пневматические приводы состоят из пневмодвигателя, пневматической аппаратуры и воздухопроводов и подразделяются по виду пневмодвигателя — на поршневые (пневмоцилиндры) и ди-афрагменные (пневмокамеры); по схеме действия — на одно- и двусторонние; по методу компоновки с приспособлением — на встроенные и агрегатированные; по виду установки — на стационарные и вращающиеся; по количеству приводов — на одинарные и сдвоенные. У цилиндров одностороннего действия обратный ход поршня осуществляется пружиной, а у цилиндров двустороннего действия — сжатым воздухом.

Оптимальная рабочая скорость исполнительного механизма при применении пневмопривода составляет 0,1 ...2,0 м/с. При меньших скоростях возникают вибрации и неравномерность хода. Экономически целесообразно применение пневмопривода в механизмах с усилием до 30 кН и пневмоцилиндров с максимальным диаметром 250 мм.

Недостатки пневмопривода — это довольно низкий коэффициент полезного действия; большие габариты по сравнению с гидроприводом (из-за применения низкого давления воздуха); неравномерность перемещения рабочих органов, особенно при переменных усилиях; невозможность остановки в середине хода.

П оршневой

привод. Они

бывают неподвижного, качающегося и

вращающегося

типов, одностороннего и двустороннего

действия. Особенности

поршневого привода: величина хода

поршня может быть

любой в зависимости от длины цилиндра;

на протяжении всей

длины хода поршня зажимное усилие

остается неизменным; небольшая

часть давления сжатого воздуха

расходуется на преодоление

силы трения; конструкция основного

рабочего органа (поршня)

сложнее диафрагмы из-за необходимости

герметичности в подвижном

соединении; габаритные размеры привода

развиты в осевом

направлении; высокие требования к

чистоте обработки деталей

привода (поршня и цилиндра); в эксплуатации

наблюдаются случаи прилипания

уплотнения к цилиндру при длительных

остановках

в работе, особенно при малых диаметрах

поршня, что иногда создает трудности

при пуске; стойкость на износ уплотнений

поршня ниже работоспособности диафрагмы;

наблюдаются утечки

сжатого воздуха, которые возрастают к

концу срока службы

уплотнений; стоимость изготовления

поршневого привода выше диафрагменного.

оршневой

привод. Они

бывают неподвижного, качающегося и

вращающегося

типов, одностороннего и двустороннего

действия. Особенности

поршневого привода: величина хода

поршня может быть

любой в зависимости от длины цилиндра;

на протяжении всей

длины хода поршня зажимное усилие

остается неизменным; небольшая

часть давления сжатого воздуха

расходуется на преодоление

силы трения; конструкция основного

рабочего органа (поршня)

сложнее диафрагмы из-за необходимости

герметичности в подвижном

соединении; габаритные размеры привода

развиты в осевом

направлении; высокие требования к

чистоте обработки деталей

привода (поршня и цилиндра); в эксплуатации

наблюдаются случаи прилипания

уплотнения к цилиндру при длительных

остановках

в работе, особенно при малых диаметрах

поршня, что иногда создает трудности

при пуске; стойкость на износ уплотнений

поршня ниже работоспособности диафрагмы;

наблюдаются утечки

сжатого воздуха, которые возрастают к

концу срока службы

уплотнений; стоимость изготовления

поршневого привода выше диафрагменного.

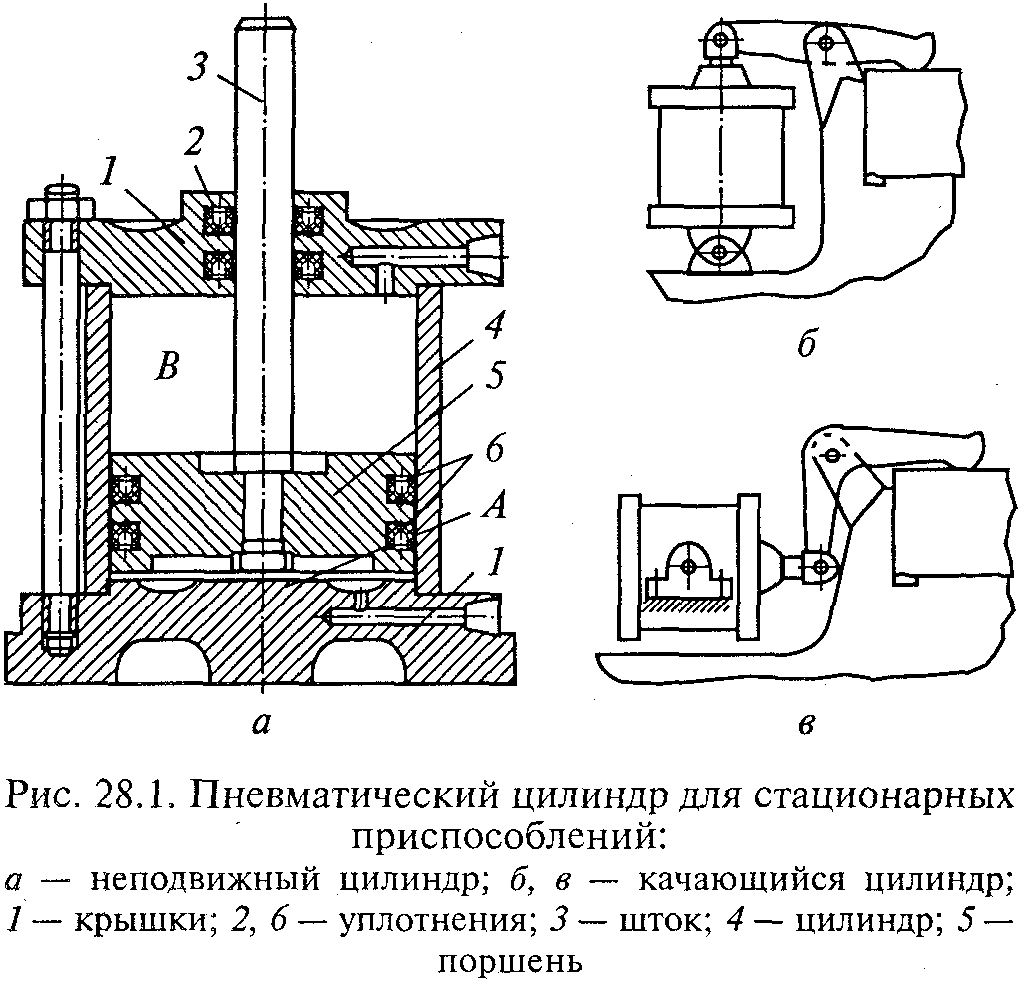

На рис. 28.1, а представлена конструкция неподвижного цилиндра, а на рис. 28.1, б и в даны примеры использования качающихся цилиндров. Основным рабочим органом, преобразующим энергию сжатого воздуха в зажимное усилие в поршневом приводе, является поршень 5 со штоком 3, который помещен в цилиндре 4, герметически закрытом крышками 1. Герметическое разделение рабочих полостей А и В осуществляется с помощью специальных уплотнений 6, которые закреплены на поршне 7. Герметичность в полости В, в месте выхода штока, достигается также с помощью специальных уплотнений 2.

К пневматическим цилиндрам предъявляются следующие технические требования: герметичность при давлении сжатого воздуха — 0,6 МПа; утечки сжатого воздуха через тела крышек, по резьбам и стыкам, а также через уплотнения поршня и штока не допускаются; проверку на прочность проводят при давлении 0,9 МПа, при этом наружные утечки не допускаются; испытание на работоспособность проводят путем перемещения штока из одного крайнего положения в другое в диапазоне рабочих давлений 0,2...0,6 МПа, причем перемещения должны быть плавными, без рывков и заеданий; давление трогания с места без нагрузки — не выше 0,03 МПа; проводят очистку всех воздушных каналов перед сборкой и проверку на проходимость; прилагают усилие, развиваемое поршнем цилиндра во время его перемещения при давлении 0,6 МПа, — не менее 85 % от максимального расчетного; проводят смазку трущихся поверхностей; работа пневмопривода должна быть без потери герметичности; долговечность для цилиндров с уплотнением поршня манжетами — не менее 400 тыс. двойных ходов при длине хода, равной двум диаметрам цилиндра, а для цилиндров с уплотнением поршня кольцами круглого сечения — не менее 150 тыс. двойных ходов.

Вращающиеся пневмоцилиндры используются преимущественно для привода токарных приспособлений и бывают одно- и двустороннего действия со сплошным или полым штоком, цилиндры двустороннего действия — одинарными или сдвоенными. Они обеспечивают повышенную тяговую силу на штоке.

При расчете пневмоцилиндра должны быть заданы значения требуемого усилия Q или диаметра цилиндра D и длина хода поршня L, которые определяют основные конструктивные параметры пневмопривода. Для обеспечения безударной и плавной работы пневмоцилиндра назначают рабочую скорость перемещения поршня v = 0,2... 1,0 м/с. В необходимых случаях устанавливается время рабочего или холостого хода поршня. В конце хода поршня необходимо предусматривать торможение для снижения скорости до 0,05...0,1 м/с, что обеспечивает безударную работу пневмопривода.

В табл. 28.1 приведены основные расчетные параметры пневмо-цилиндров, которые могут быть определены по приближенным расчетным формулам и в которых не учитываются потери давления и объемов в трубопроводах. При расчетах пневмопривода принимать расчетное давление сжатого воздуха р = 0,5 МПа.

Диафрагменный привод. Особенности диафрагменного привода: величина хода штока ограничена возможной деформацией диафрагмы и зависит от диаметра, толщины и материала, из которого изготовлена диафрагма (если применяют специальные диафрагмы, ход штока равен 1/3 диаметра диафрагмы); зажимное усилие переменно по всей длине хода штока, так как затраты давления сжатого воздуха на деформацию диафрагмы все время возрастают по мере увеличения деформации диафрагмы (в крайней точке хода Штока зажимное усилие равно нулю, поэтому используют обычно не более 3/4 полного возможного хода и допускают изменение зажимного усилия не более 15...20%); конструкция основного рабочего органа — диафрагмы проще поршня и не требует механической обработки (герметичность осуществляется неподвижным закреплением диафрагмы на штоке и в корпусе привода);

Таблица 28.1