- •Микроэкономика

- •Экономика организации

- •Тема 3. Эффективность использования трудовых ресурсов.

- •Тема 4. Себестоимость промышленной продукции.

- •Инновационный менеджмент

- •Тема 1. Основы инноватики.

- •Тема 2. Инвестиции в инновационном процессе.

- •Логистика

- •Тема 1. Понятие логистики, этапы ее развития. Объект, предмет и задачи логистики. Особенности логистики.

- •Тема 2. Функциональные области логистики: логистика снабжения.

- •Тема 3. Функциональные области логистики: производственная логистика.

- •Тема 4. Функциональные области логистики: логистика распределения.

- •Анализ финансово-хозяйственной деятельности

- •Тема 1. Анализ финансового состояния организации.

- •Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности организации.

- •Тема 3. Анализ рентабельности и деловой активности организации.

- •Тема 4. Анализ формирования экономических результатов основной деятельности организации.

- •Маркетинг

- •Тема 1. Основные положения и сущность маркетинга. Маркетинговая среда организации

- •Тема 2. Маркетинговые исследования и сегментирование рынка.

- •Тема 3. Инструменты комплекса маркетинга.

- •Внутрифирменное планирование

- •Тема 1. Принципы внутрифирменного планирования (вфп).

- •Тема 2. Сводный тактический план организации.

- •Тема 3. Планирование основной деятельности организации.

- •Стратегический менеджмент

- •Тема 1. Сущность и значение стратегического управления.

- •Тема 2. Определение миссии и целей организации.

- •Тема 3. Определение стратегических альтернатив и выбор стратегии организации.

- •Тема 4. Виды и сущность корпоративных стратегий.

- •Тема 5. Конкурентные преимущества и базовые конкурентные стратегии.

- •Управленческие решения

- •Тема 1. Основные понятия и определения.

- •Тема 2. Подготовка, разработка, принятие и реализация управленческих решений.

- •Тема 3. Инструментарий, используемый при подготовке, разработке, принятии и реализации ур.

- •Тема 4. Оценка эффективности ур.

- •Управление экономической безопасностью

- •Тема 1. Сущность экономической безопасности организации.

- •Тема 2. Оценка уровня экономической безопасности организации: подходы, показатели.

- •Тема 3. Управление экономической безопасностью организации.

- •Управление операциями

- •Тема 1. Объект, предмет и логика развития операционного менеджмента.

- •Тема 2. Управление операциями в производстве.

- •Тема 3. Управление операциями в сфере услуг.

- •Тема 4. Формирование операционной стратегии.

- •Управление хозяйственными рисками

- •Тема 1. Понятие риска и его классификация.

- •Тема 2. Технология управления риском.

- •Тема 3. Анализ рисков.

- •Тема 4. Управление рисками.

- •Управление персоналом

- •Тема 1. Кадровая политика и стратегия управления персоналом.

- •Тема 2. Сущность кадрового планирования. Планирование потребности в персонале.

- •Тема 3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.

- •Стратегический анализ

- •Тема 1. Анализ макросреды организации.

- •Тема 2. Анализ мезосреды организации. Отраслевой и конкурентный анализ.

- •Тема 3. Анализ внутренней среды организации.

- •Тема 4. Обобщение результатов стратегического анализа.

- •1. Поведение потребителей. Использование бюджетных линий и кривых безразличия для объяснения потребительского равновесия.

- •Т очка касания бюджетной линии (е) с самой высокой кривой безразличия определяет равновесие потребителя.

- •1). Теория кривых безразличия. Изучение потребителей с помощью теории кривых безразличия осуществляется в 3 этапа:

- •2). Теория полезности.

- •3). Модель “доход-потребление”, “цена потребление”.

- •2. Рынок совершенной конкуренции. Выбор оптимального объема выпуска в условиях рынка совершенной конкуренции.

- •3. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. Функции равновесной цены. Модели установления рыночного равновесия.

- •Причины и механизмы сдвигов рыночного равновесия.

- •1. Ос, понятие, структура. Износ и амортизация, линейные и нелинейные методы начисления амортизации и основных средств.

- •1. Обычный. При данном способе расчета ежегодные амортизационные отчисления определяются по формуле:

- •2. Линейный ускоренный (с удвоенной нормой амортизации). При использовании данного метода срок начисления амортизации сокращается в два раза.

- •1. Двойной нормы амортизации и уменьшающейся остаточной стоимости.

- •2. Метод суммы чисел лет срока полезного использования основных средств (кумулятивный) – по сумме лет срока использования (Ти)

- •1. Линейный ускоренный (с удвоенной нормой амортизации). При использовании данного метода срок начисления амортизации сокращается в два раза.

- •2. Двойной нормы амортизации и уменьшающейся остаточной стоимости (нелинейный метод)

- •3. Метод суммы чисел лет срока полезного использования основных средств (кумулятивный) – по сумме лет срока использования (Ти) (нелинейный метод)

- •3. Сущность, состав и структура оборотных средств

- •Показатели, характеризующие производительность (интенсивность) использования оборотных средств.

- •Определение потребности в материальных оборотных средствах.

- •6. Сущность издержек. Методы их определения.

- •29. Сущность, знач и методы опр-я себест-ти

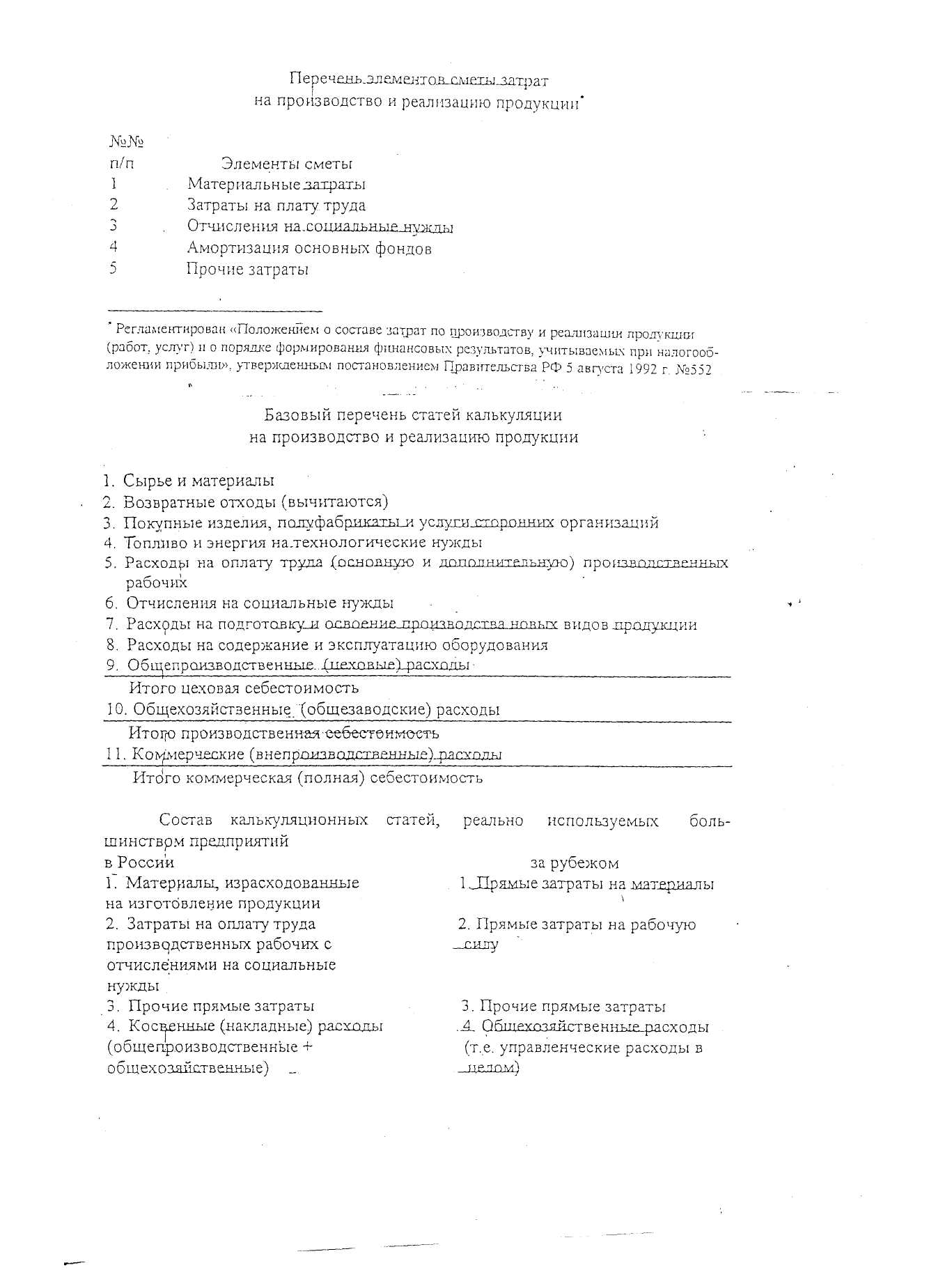

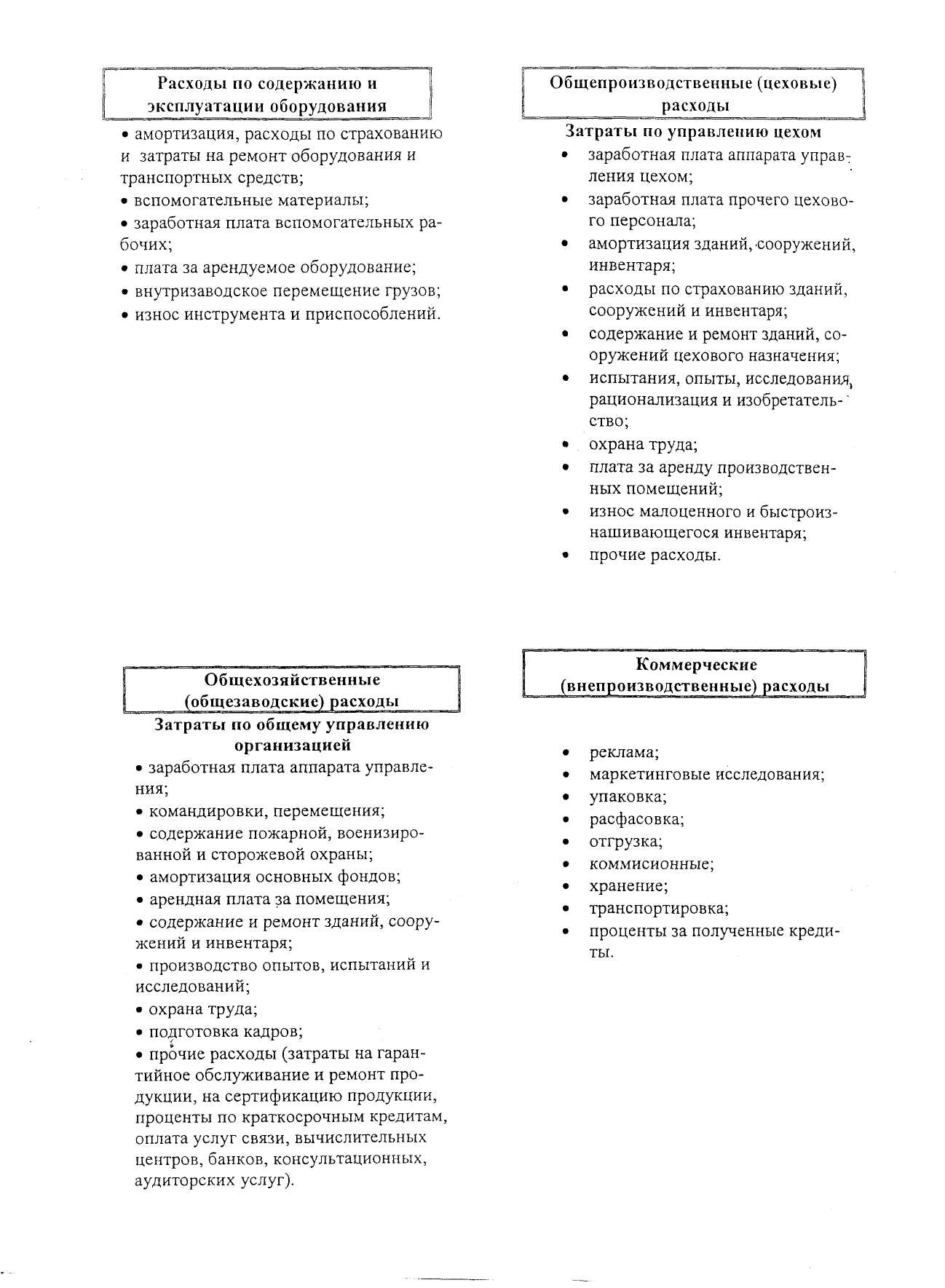

- •30. Классификация затрат по экон эл-ам

- •36. Методы управления затратами.

- •37. Директ – костинг.

- •38. Стандарт-кост.

- •1. Теории инновационного развития.

- •2. Нововведение как объект управления.

- •3. Инновационный процесс: этапы, сущность, содержание. Жизненный цикл инновации.

- •4. Оценка эффективности инновационных проектов. Показатели и методы оценки.

- •Инвестиции в инновационном процессе

- •Изменение собственного капитала компании

- •Кредиты

- •3. Целевые (прямые) инвестиции

- •4. Государственная поддержка

- •Объекты и субъекты управления в логистике.

- •2. Концепция логистики.

- •Основные принципы логистики и десять характерных признаков (10) логистической системы

- •Логистика снабжения

- •2.3. Осуществление закупок

- •2.4. Поиск поставщиков

- •Производственная логистика

- •3.1.Харктеристики производственной логистики

- •3.2. Управление материальными потоками

- •4.1. Сущность распределительной логистики

- •4.2. Задачи распределительной логистики

- •4.3. Логистические каналы и цепи сбыта

- •4.4. Построение системы распределения

- •1. Анализ ликвидности баланса с помощью финансовых коэффициентов.

- •2. Анализ рентабельности и пути ее повышения.

- •Показатели рентабельности.

- •3. Анализ деловой активности организации, ее влияние на рентабельность капитала.

- •Показатели деловой активности организации.

- •5. Анализ номенклатуры выпускаемой продукции с использованием показателя «маржинальный доход».

- •Анализ формирования и использования прибыли

- •4. Факторный анализ прибыли

- •6. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции.

- •Маркетинг

- •12, 13. Модель потребительского поведения: внешние и внутренние факторы

- •- Товар по замыслу — сердцевина понятия товара в целом.

- •1. Методологические основы стратегического управления. Основные понятия и определения, объекты и «продукты» стратегического управления.

- •Содержание этапов стратегического управления.

- •Сравнительная характеристика приростного и предпринимательского типа поведения.

- •3. Понятие и значение миссии организации, ее соотношение с целями организации. Структура миссии.

- •5. Концепции базовой стратегии. Стратегия роста и ее разновидность.

- •6. Концепции базовой стратегии. Стратегия сокращения и ее альтернативы.

- •7. Назначение и сущность стратегий, разрабатываемых на различных уровнях управления в организации.

- •8. Сравнительная характеристика базовых стратегий конкуренции.

- •Базовые стратегии конкуренции

- •Характеристики стратегии дифференциации

- •9. Матрица Бостонской Консультационной Группы (бкг) и ее использование для определения позиции организации на рынке.

- •Инструменты портфельного анализа: Матрица бкг

- •10. Стадии выработки и их характеристика. Факторы определяющие выбор стратегии организации. 7шт.

- •3,4. Классификация ур, выбор классификационного признака, цели классификации.

- •Качество ур: понятие, характеризующие его показатели, условия обеспечения качества.

- •Построение деревьев

- •1. Альтернативные варианты технологий разработки ур, оценка и выбор.

- •Правила разработки модели. Требования, предъявляемые к процессу построения модели.

- •Экономико-математические методы, используемые при решении задач управления: понятие, общая характеристика, классификация.

- •Оценка эффективности ур, виды эффекта, области получения.

- •Алгоритм оценки экономической эффективности ур.

- •Прогнозирование при разработке и принятии ур: понятие, предмет прогнозирования, период прогноза. Место прогнозов в ур

- •Общая характеристика методов прогнозирования, используемых в ур. Области их наиболее целесообразного использования.

- •Годовая прибыль (экономия):

- •Расчетный коэффициент эффективности (Ер):

- •Аспекты оценки эбо

- •Механизм управления эбо

- •Прогнозирование факторов, обеспечивающих эбо

- •Мониторинг обеспечения эбо

- •Сущность кадрового планирования. Планирование потребности в персонале.

- •Основные методы анализа издержек:

- •Стратегический анализ

- •Стратегический анализ

- •Объект, предмет и логика развития операционного менеджмента

- •Стратегия выбора места организации

36. Методы управления затратами.

37. Директ – костинг.

Сущность системы «директ-костинг» состоит в подразделении затрат на постоянные и переменные в зависимости от изменения объема производства. В этих условиях себестоимость продукции планируется и учитывается только в части переменных затрат. Разница между выручкой от продажи продукции и переменными затратами представляет собой маржинальный доход. При этой системе постоянные расходы в себестоимость продукции не включаются и списываются непосредственно на уменьшение прибыли организации. Исследование показало, что наиболее сильными сторонами данного метода являются следующие:

1) четкое разделение затрат на прямые и косвенные, основные и накладные, постоянные и переменные и т.д.;

2) достаточная (необходимая) точность расчета величины себестоимости продукции;

3) возможность определения порога рентабельности;

4) возможность проведения сравнительного анализа рентабельности различных видов продукции;

5) возможность определения оптимальной программы выпуска и реализации продукции;

6) мобильность.

В то же время метод имеет и слабые стороны, к числу которых можно отнести:

1) необходимость учета только прямых затрат в составе себестоимости;

2) учет постоянных затрат в целом по организации и их отнесение на уменьшение операционной прибыли для определения конечного финансового результата;

3) ведение учета в разрезе только производственной себестоимости;

4) в случае использования демпинга возникает опасность, что масса неделимых постоянных затрат не может быть покрыта маржинальным доходом;

5) требуются дополнительные расчеты по распределению условно-постоянных затрат, когда необходимо знать полную себестоимость готовой продукции или незавершенного производства.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при использовании этого метода существуют большие сложности с корректировкой уровня условно-постоянных затрат (с учетом их изменения), а также упрощение и точность вычисления себестоимости продукции при варьировании объемов выпуска и реализации продукции.

38. Стандарт-кост.

Система «стандарт – кост» базируется на учете и контроле затрат в пределах установленных норм и нормативов и по отклонениям от них. Они устанавливаются на предпроизводственной стадии. Работа с этой системой сводится к выявлению негативных отклонений и их погашению.

Результативность управления затратами будет сводиться к обеспечению наименьших потерь при сглаживании этих отклонений. Исследование показало, что наиболее сильными сторонами данного метода являются следующие:

1) возможность заблаговременного определения суммы ожидаемых затрат на производство и реализацию изделий;

2) возможность точного установления отклонений от стандартов затрат;

3) раздельный учет и контроль затрат по действующим нормам и по отклонениям от них в разрезе мест их возникновения и центров ответственности.

В то же время метод имеет и слабые стороны, к числу которых можно отнести:

1) неизменность стандартных норм при возникновении отклонений;

2) отсутствие единой методики установления стандартов и ведения учетных регистров;

3) представление стандартов накладных расходов в стоимостной оценке без указания количественных характеристик;

4) отсутствие обособленного учета изменений самих норм.

Исходя из сильных и слабых сторон рассматриваемого метода можно сделать вывод, что чрезвычайно сложно объективно сформировать затраты при возникновении различного рода отклонений (в связи с заменой материалов, номенклатурными сдвигами и т.д.)

39. Just in time.

Суть системы JIT («точно в срок») сводится к отказу от производства продукции крупными партиями. Главной целью системы является ликвидация любых лишних расходов и эффективное использование производственного потенциала предприятия. При системе учета JIT учет материалов и незавершенного производства ведется на одном объединенном счете. В условиях JIT основной упор делается на качество, доступность и общую стоимость операций.

Потенциальные преимущества системы JIT:

ее применение приводит к уменьшению уровня запасов;

надежность выполнения заказа намного возрастает;

при применении этой системы отмечается улучшение качества производства;

уменьшение капитальных затрат на содержание складских помещений для запасов материалов и готовой продукции;

снижение риска морального устаревания запасов;

снижение потерь от брака и уменьшение затрат на переделку;

уменьшение объема документации;

снижение затрат на основные производственные материалы за счет повышения их качества.

Кроме того, система JIT воздействует на характер производственного учета. В условиях ее применения часть косвенных затрат переходит в разряд прямых. В то же время существует риск срыва обязательств в результате резкого снижения уровня запасов в связи со сбоями, особенно при несоблюдении партнерами договорных обязательств.

Функциональный метод распределения косвенных расходов: сущность, преимущества, область применения.

Сущность метода АВС.

Метод АВС (activity – based costing) – учет затрат по функциям, или функциональный учет затрат. Основное отличие учета затрат по функциям от традиционного – в распределении косвенных расходов.

Для распределения косвенных расходов между отдельными видами продукции по методу АВС необходимо выполнить следующие шаги:

Определение основных видов деятельности в пределах организации, формирующих косвенные затраты.

Создание центра затрат (реального или виртуального) по каждому виду деятельности.

Определение носителя затрат для каждого вида деятельности.

Распределение затрат на каждый вид деятельности в соответствии с «потребностью» каждого вида продукции в этом виде деятельности.

Примеры видов деятельности:

Заказ материалов,

Входной контроль материалов,

Наладка оборудования,

Упаковка и доставка продукции и т.п.

Носитель затрат (носитель издержек, cost driver) – событие, усилие или действие, от которых в наибольшей мере зависит величина затрат на конкретный вид деятельности.

Примеры носителей затрат:

Количество заказов - для заказа материалов.

Количество наладок – для наладки оборудования,

Количество отгрузок – для упаковки и отгрузки продукции,

Время работы оборудования – для содержания и эксплуатации оборудования и т.п.

Если в традиционной системе калькулирования косвенные расходы группируются очень укрупненно и для их распределения используются одна – две базы, то в системе АВС используется множество баз распределения, отражающих факторы формирования затрат.

Применение метода АВС для оптимизации решений по формированию производственной программы и ценообразованию

Преимущества метода АВС проявляются в наибольшей мере, если на предприятии одновременно выпускается продукция с разным уровнем серийности. Традиционная система учета затрат способствует завышению себестоимости крупносерийной продукции и занижению себестоимости мелкосерийной. Причиной этих искажений является распределение косвенных затрат по показателям, связанным с объемом производства, при котором основная доля косвенных расходов относится на крупносерийные продукты.

Система учета затрат по функциям должна использоваться для выработки решений по формированию производственной программы и ценообразованию. Для этого необходимо 1 – 2 раза в год проводить расчеты с помощью метода АВС для определения себестоимости и прибыльности производимых продуктов, линий продуктов, клиентов и сегментов рынка.

Использование информации о затратах по видам деятельности организации для повышения их эффективности.

Учет затрат по функциям привлекает внимание к причинам затрат, стимулирует действия, направленные на повышение эффективности деятельности: на снижение числа перемещений материалов, улучшение производственного процесса, внедрение статистического контроля качества продукции, стандартизацию деталей и уменьшение их количества и т.п.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ