- •Глава 1. Разведение сельскохозяйственных животных 7

- •Глава 2. Скотоводство 57

- •Глава 1. Разведение сельскохозяйственных животных

- •1.1. Продолжительность периодов эмбрионального развития (дней)

- •1998; 2.06,8; 3.28; 4.31,6 Дубровский кз; промеры: 162— 164— 178-19

- •Кровосмешение Близкое родство Умеренное (тесный инбридинг) родство

- •Методы разведения сельскохозяйственных животных

- •Помесные матки 4го поколения

- •Глава 2. Скотоводство занятие 1 оценка экстерьера и конституции крупного рогатого скота

- •Система мечения крупного рогатого скота

- •2.1. Ключ для мечения сельскохозяйственных животных выщипами на ушах

- •Учет и оценка молочной продуктивности крупного рогатого скота

- •2.14. Показатели молочной продуктивности коровы Сосенки черно-пестрой породы

- •2.19. Изменение показателей молочной продуктивности в ходе лактации у коров ярославской породы

- •2.21. Показатели молочной продуктивности коров ярославской породы разных конституциональных типов

- •2.22. Зависимость скорости молокоотдачи от суточного удоя коров

- •Занятие 4 учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота

- •2.24. Результаты убоя бычков-кастратов после доращивания и нагула

- •2.25. Результаты нагула бычков-кастратов остфризской и красногорбатовской пород и их помесей

- •Занятие 5 бонитировка крупного рогатого скота

- •2.30. Стандарт породы по молочной продуктивности и живой массе коров для бонитировки по данным за одну лактацию

- •Воспроизводство стада крупного рогатого скота

- •Занятие 7 оценка коров на устойчивость к маститам и стресс-факторам

- •2.39. Зависимость молочной продуктивности коров-первотелок от формы вымени

- •2.41. Оценка вымени и сосков

- •2.42. Требования к промерам при оценке вымени и сосков у коров-первотелок и полновозрастных коров

- •Занятие 8 оценка быков-производителей по качеству потомства

- •2.46. Поправочный коэффициент для оценки быков-производителей по удою при разном числе дочерей

- •Глава 3. Свиноводство занятие 1 оценка экстерьера и конституции свиней

- •Занятие 2 бонитировка и контрольный откорм

- •3.3. Шкала для оценки экстерьера свиней

- •3.4. Шкала для оценки свиноматок по воспроизводительным качествам (минимальные требования)

- •3.5. Шкала для оценки хряков и свиноматок по откормочным и мясным качествам потомства

- •3.6. Шкала для оценки хряков всех пород по массе потомства (минимальные требования)

- •3.9. Определение массы гнезда поросят на 21-й день по его фактической массе в 30 дней

- •3.10. Откормочные и мясные качества потомства хряков крупной белой породы на племзаводах Сибири

- •Занятие 3 воспроизводство стада

- •Глава 4. Овцеводство, козоводство занятие 1 оценка экстерьера и конституции овец и коз

- •Занятие 2

- •4.5. Шерстная продуктивность овец

- •Занятие 3 оценка молочной продуктивности овец и коз

- •Занятие 4 оценка мясной продуктивности овец и коз

- •4.10. Мясная продуктивность 7-месячных валушков различных пород при средней упитанности

- •4.11. Показатели убоя валушков в возрасте 8 мес при разных условиях кормления

- •4.12. Отношение массы отдельных частей тела, органов и тканей у овец разного направления продуктивности к живой массе

- •4.13. Химический состав мякотной части туши овец в зависимости от упитанности

- •Глава 5. Коневодство занятие 1 оценка экстерьера и конституции лошадей

- •Занятие 2 бонитировка лошадей

- •Занятие 3 учет и оценка рабочих качеств лошадей

- •Занятие 4 определение возраста лошадей по зубам

- •Глава 6. Птицеводство занятие 1 оценка экстерьера и конституции сельскохозяйственной птицы

- •6.1. Отбор кур-несушек по внешним признакам

- •Занятие 2 бонитировка птицы

- •6.6. Определение класса уток по продуктивности (минимальные требования)

- •I класса исходных линий

- •II класса исходных линий

- •Занятие 3 яичная продуктивность и качество яиц

- •Занятие 4 мясная продуктивность птицы

Глава 5. Коневодство занятие 1 оценка экстерьера и конституции лошадей

Цель занятия. Изучить особенности различных конституциональных типов экстерьера, экстерьерных пороков и недостатков лошадей, освоить способы и технику мечения.

Содержание занятия. Конституция. По телосложению лошади резко отличаются от других животных. Это обусловливается прежде всего тем, что до последнего времени лошадей в основном использовали в качестве рабочих животных, для чего требовались крепкий костяк, мощная мускулатура, хорошие суставы и крепкие сухожилия.

В коневодстве наиболее ярко выражена взаимосвязь конституции с производственными типами. Так, у верховых пород лошадей наиболее типичной является сухая конституция, у тяжеловозов — рыхлая. Этому в значительной степени способствовала не только специализация производственных типов лошадей, но и природные условия их разведения. Так, древние культурные породы верховых лошадей были созданы на юго-востоке в районах с жарким сухим климатом, тогда как массивные крупные тяжеловозы, характеризующиеся рыхлостью конституции, распространены в зоне умеренного климата (обычно не южнее 45° с. ш.) при обильном кормлении сочными кормами, богатыми протеином и углеводами.

Однако и в коневодстве в пределах одного и того же типа и породы лошадей нередко наблюдают большое разнообразие типов конституции. Например, среди ахалтекинских лошадей встречаются животные как нежной переразвитой, так и грубой конституции, а среди тяжеловозов — грубой и нежной рыхлой конституции.

Экстерьер. Лошади как рабочие животные отличаются от других сельскохозяйственных животных более крупным ростом, сравнительно длинной шеей и туловищем, крепкими, хорошо развитыми длинными конечностями.

Правильное строение статей лошади имеет особенно большое значение, так как от этого в значительной степени зависит не только выраженность породных признаков, но и работоспособность животных при любом направлении производительности. Поэтому описание и оценку экстерьера лошадей проводят прежде всего с целью определения степени выраженности породных признаков, пропорциональности телосложения, крепости конечностей и пригодности животных к определенному виду использования. Форма и строение отдельных статей зависят от породы, пола, возраста, а также от производственного назначения лошади.

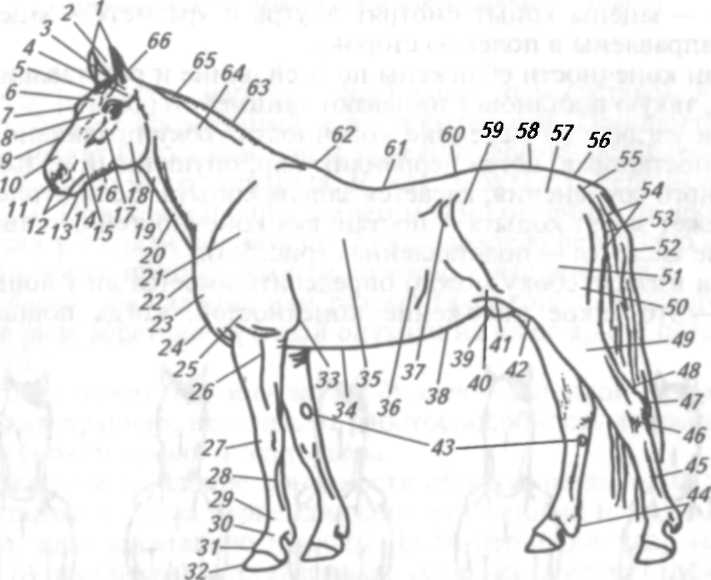

Изучение и оценку статей лошади, как и других животных, принято начинать с головы и заканчивать конечностями (рис. 5.1). При этом необходимо обращать особое внимание на пороки и недостатки экстерьера, так как некоторые из них обесценивают племенное и производственное значение лошади. Особенно опасны

Рис. 5.1. Стати лошади:

/ — уши; 2 —темя; 3 — висок; 4— надглазничная впадина; 5—челка; б—лоб; 7— надбровные дуги; 8 — глаз; 9—переносица; 10 — спинка носа; //—ноздри; /2—губы; 13 — подбородок; 14 — подбородочная ямка; 15— шека; 16 — подщечина; /7—скуловой гребень; 18— ганаш; 19— горло; 20— яремный желоб; 2/ —лопатка; 22 —грудь; 23— плече-лопаточный бугор; 24— подгрудок (соколок); 25— плечо; 26— подплечье; 27—запястье; 28— пясть; 29—путовой сустав; 30— пуго, или бабка; 31 — венчик; 32— копыто; 33 — локоть; 34— нижний край грудной клетки (грудная кость); 35— боковая стенка грудной клетки (ребра); 36— ложные ребра; 37— подвздох; 38— живот; 39— крайняя плоть; 40— колено; 41 — паховая область; 42— мошонка; 43 — каштаны; 44— шетки; 45— плюсна; 46 — скакательный сустав; 47— пятка; 48— ахиллово сухожилие; 49— голень; 50 — ягодица; 5/ —бедро; 52— хвост; 53 — седалищный бугор; 54 — промежность; 55— задний проход; 56—репица хвоста; 57— круп; 58— крестец; 59— маклок; 60— поясница; 61 — спина; 62— холка; 63— гребень шеи; 64— бок шеи; 65—грива;

66 — затылок

некоторые пороки конечностей, которые в большинстве случаев появляются в результате неправильной эксплуатации животных. Отклонения от нормы в строении различных статей называют недостатками экстерьера, а отклонения от правильного строения, возникающие в результате патологических изменений органов и тканей, называют пороками. Большое влияние на работоспособность лошадей оказывают пороки и недостатки конечностей. Постановку конечностей рассматривают с 3 позиций: при взгляде спереди, сбоку и сзади.

При взгляде спереди считают нормальной такую постановку, когда между двумя конечностями можно мысленно провести третью. Если конечность «не помещается», то постановка узкая, противоположное положение — широкая (рис. 5.2).

При взгляде спереди у лошади можно определить «косолапость» — зацепы копыт смотрят внутрь и «размет» — зацепы копыт направлены в полевую сторону.

Если конечности сближены по всей длине и расставлены в копытах, такую постановку называют танцмейстерской.

При взгляде на передние конечности сбоку правильной будет такая постановка, когда перпендикуляр, опущенный из плече-ло-паточного сочленения, касается зацепа копыта. Если перпендикуляр режет зацеп копыта — постановка конечностей отставленная, если не касается — подставленная (рис. 5.3).

При

взгляде сбоку можно определить имеется

ли у лошади ко-зинец

— это

такое положение конечностей, когда

подплечье и

При

взгляде сбоку можно определить имеется

ли у лошади ко-зинец

— это

такое положение конечностей, когда

подплечье и

а б в г

Рис. 5.3. Постановка передних конечностей сбоку: а — правильная; б— подставленная; в — отставленная; г — козинец

пясть образуют угол, направленный запястным суставом вперед. Козинец бывает врожденный и приобретенный. Приобретенный козинец может быть следствием тяжелой работы, ослабления сухожильно-связочного аппарата и как результат перенесенного брокдауна. Приобретенный козинец можно отличить от врожденного. Если у лошади поднять противоположную переднюю конечность, то нога с приобретенным козинцом выпрямляется.

Брокдаун — воспаление или разрыв глубокого пальцевого сгибателя в виде веретенообразной опухоли на плантарной поверхности пясти.

На локте может образовываться бурсит — шиповой желвак, который, как правило, не снижает работоспособность лошади и является пороком красоты экстерьера.

При взгляде на задние конечности сбоку правильной будет такая постановка, когда перпендикуляр, опущенный из седалищного бугра, идет касательно плюсны. Если перпендикуляр «режет» плюсну — постановка отставленная, если не касается плюсны — подставленная (рис. 5.4).

На задних конечностях синонимом локтевого шипового желвака может быть пипгак — бурсит в области пяточной кости.

Нарушение прямой линии от пятки до плюсны называют кур-бой. Курбы образуются в результате воспаления и утолщения сухожильных сгибателей, разращения головки наружной грифельной кости, смещения пяточной кости.

На скакательном суставе встречается шпат — костное разращение или новообразование костной ткани на внутренней и передней сторонах скакательного сустава. Результатом этого может быть хромота и судорожные движения, при которых лошадь судорожно сги-

бает

конечность в скакательном суставе и

идет характерным так называемым

«петушиным» или «шпатящим» ходом. Если

лошадь «разогреть», то характерные

шпатящие движения у нее могут пропасть.

Существует проба на шпат. Для этого

конечность подтягивают к брюху лошади,

разгибая ее в скакательном суставе на

2—3 минуты, затем при проводке смотрят,

не появились ли характерные движения.

При другом способе лошадь осаживают

назад, заставляя сгибаться скакательный

сустав, а затем резко посылают вперед.

Лошадь со шпатом начинает подергивать

ногой.

бает

конечность в скакательном суставе и

идет характерным так называемым

«петушиным» или «шпатящим» ходом. Если

лошадь «разогреть», то характерные

шпатящие движения у нее могут пропасть.

Существует проба на шпат. Для этого

конечность подтягивают к брюху лошади,

разгибая ее в скакательном суставе на

2—3 минуты, затем при проводке смотрят,

не появились ли характерные движения.

При другом способе лошадь осаживают

назад, заставляя сгибаться скакательный

сустав, а затем резко посылают вперед.

Лошадь со шпатом начинает подергивать

ногой.

При взгляде сбоку на задние конечности можно определить саблистость скакательного сустава. Противоположный недостаток — прямая нога.

При взгляде сзади правильной считают такую постановку, когда между двумя конечностями можно мысленно поставить третью. Если конечности расставлены в тазобедренном суставе и копытах и сближены в скакательных суставах, то такую постановку называют Х-образной или коровьим поставом; конечности сближены в тазобедренных сочленениях и копытах и расставлены в скакательных суставах — постановка О-образная или бочкообразная; конечности расставлены в тазобедренных сочленениях и сближены в копытах — У-образная постановка (рис. 5.5).

На передних и задних конечностях встречаются такие пороки и недостатки, как жабка, наливы, накостники и т. д. (рис. 5.6).

Жабка — костное разращение в области путово-венечного сустава. Жабка может быть кольцевой, что ведет к неподвижности сустава.

Наливы, или синовиты, — накопление синовиальной жидкости в суставных сумках. При наливах суставы теряют четкость рисунка и становятся отечными. Особенно нежелательны и опасны наливы на скакательном суставе.

Рис. 5.6. Пороки и недостатки конечностей:

/ — жабка; 2— «играющая» бабка; 3 — перехват под запястьем; 4 — курба

Различают односторонние, двусторонние сквозные и круговые синовиты. Двусторонний простой от сквозного можно отличить следующим образом: если наложить руки на скакательный сустав и надавить на одну его сторону, то можно почувствовать перемещение жидкости на другую сторону сустава, значит налив сквозной. Сквозной налив в дальнейшем переходит в круговой, синовиальная жидкость от сустава начинает спускаться вниз по конечности и возникает «слоновость» ноги, что ведет практически к полной потере работоспособности лошади.

Накостники (сплинты) — костные разращения на пясти или плюсне, которые возникают в результате воспаления надкостницы после ушиба или воспаления межкостной мышцы, вызванного неравномерным ростом наружной или внутренней грифельных костей.

Мокрецы, или дерматит, — гнойное воспаление кожи под щетками. Иногда встречаются сзади запястных суставов и спереди скакательных.

«Играющая» бабка — выпячивание путового сустава вперед вследствие торцовой постановки бабки и ослабления связочного аппарата. Чаще встречается на задних конечностях.

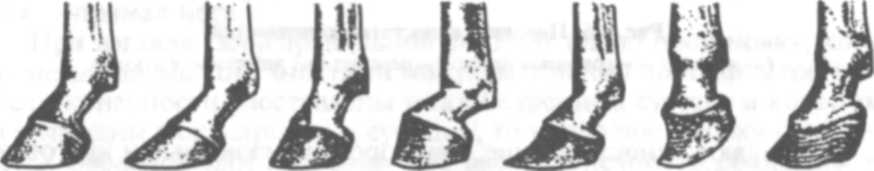

Осматривая лошадь, необходимо обращать внимание на прочность рога и правильность формы копыта (рис. 5.7).

Г 2 3 4 5 6 7

Вид

сбоку: /—нормальное; 2—

плоское;

3

— круглое;

4—

торцовое;

5 — деформированное; б—косое; 7—кольчатое;

вид спереди: ,У—нормальное; 9—широкое;

10—

узкое;

// — скошенное; 12—

кривое

Наиболее

серьезные повреждения, пороки и недостатки

копыт следующие: низкая стенка рогового

башмака достаточно часто встречается

у тяжеловозов, сопровождается выпуклой

подошвой и мягким рогом, что делает

копыто непрочным; плоское копыто —

широкое копыто с низким роговым башмаком;

торцовое копыто — копыто с крутыми

стенками, высота передней стенки почти

равна высоте пяточной стенки; узкое

копыто сжато с боков; косое копыто —

копыто с неправильной формой стенки

(косой или искривленной); кольчатое,

или ежовое, копыто — по роговой стенке

копыта расположены кольца — результат

ревматического воспаления копыта;

при сильно выраженной кольчатости

копыто называют ежовым; полное копыто

— подошва копыта сильно заполнена и

выпуклая, вследствие чего лошадь

опирается главным образом на подошву,

а не на стенки рогового башмака и стрелку;

незаполненная подошва копыта ведет

к утере амортизирующих свойств копыта,

сопровождается сжатостью, деформацией

копыта и другими дефектами; низкая

пятка — очень низкая пяточная часть

рогового башмака, венчик в этом месте

почти касается земли; сжатое

Наиболее

серьезные повреждения, пороки и недостатки

копыт следующие: низкая стенка рогового

башмака достаточно часто встречается

у тяжеловозов, сопровождается выпуклой

подошвой и мягким рогом, что делает

копыто непрочным; плоское копыто —

широкое копыто с низким роговым башмаком;

торцовое копыто — копыто с крутыми

стенками, высота передней стенки почти

равна высоте пяточной стенки; узкое

копыто сжато с боков; косое копыто —

копыто с неправильной формой стенки

(косой или искривленной); кольчатое,

или ежовое, копыто — по роговой стенке

копыта расположены кольца — результат

ревматического воспаления копыта;

при сильно выраженной кольчатости

копыто называют ежовым; полное копыто

— подошва копыта сильно заполнена и

выпуклая, вследствие чего лошадь

опирается главным образом на подошву,

а не на стенки рогового башмака и стрелку;

незаполненная подошва копыта ведет

к утере амортизирующих свойств копыта,

сопровождается сжатостью, деформацией

копыта и другими дефектами; низкая

пятка — очень низкая пяточная часть

рогового башмака, венчик в этом месте

почти касается земли; сжатое

в пятке копыто — пяточные углы сильно сближены, роговой башмак деформирован; трещины рогового слоя копыта могут быть зацепные, боковые, угловые, от венчика, от подошвы, поверхностные, сквозные; гниение стрелки часто встречается при деформации копыта; рак стрелки — злокачественная опухоль в области копытной стрелки.

Экстерьерные пороки, такие как курба, шпат, жабка, множественные накостники и наливы, плоское копыто, хрупкий копытный рог, являются наследственными. При бонитировке племенного поголовья лошадей с такими пороками, как жабка, шпат, оценивают не выше II класса. При наличии курбы лошади могут быть отнесены к I классу при условии выявленной у них высокой работоспособности.

Задание 1. Изучить топографию основных статей лошади.

Задание 2. Описать основные пороки и недостатки лошадей с указанием их топографии (по заданию преподавателя студенты описывают 2—3 недостатка либо порока).

Задание 3. Описать пороки и недостатки конечностей, передающиеся по наследству, и методы их выявления.

Задание 4. Описать пороки и недостатки у чистокровного верхового жеребца по рисунку 5.8.

Мечение

лошадей.

Для индивидуального учета и точной

регистрации происхождения лошадей всех

рожденных жеребят подвергают таврению.

Эту работу проводят в 6—7-месячном

возрасте за 5—10 дней до отьема. Метить

жеребят в более раннем возрасте не

рекомендуется, так как интенсивный рост

кожного покрова увеличивает размеры

наложенных цифр и делает их менее

четкими.

Мечение

лошадей.

Для индивидуального учета и точной

регистрации происхождения лошадей всех

рожденных жеребят подвергают таврению.

Эту работу проводят в 6—7-месячном

возрасте за 5—10 дней до отьема. Метить

жеребят в более раннем возрасте не

рекомендуется, так как интенсивный рост

кожного покрова увеличивает размеры

наложенных цифр и делает их менее

четкими.

Горячий способ таврения, который применяют с незапамятных времен, сводится к накладыванию на кожную поверхность лошади металлических тавр, раскаленных до 600—650°. При этом возникает сильный ожог. Затем на месте таврения вырастают волосы и цифры становятся четкими.

Однако указанный метод имеет ряд существенных недостатков. Изготовленные в хозяйствах металлические тавра имеют, как правило, искаженную форму, крупные размеры и после таврения на коже часто появляются бесформенные неясные знаки, портящие внешний вид лошади. Именно по этой причине весьма ценные лошади реализуются для племенных и спортивных целей, а также на экспорт по более низким ценам. Следует иметь в виду, что горячий способ таврения очень болезнен и снижает качество кожевенного сырья.

В настоящее время ВНИИ коневодства разработан и апробирован новый метод таврения лошадей холодом, который весьма удобен, не приводит к порче кожевенного сырья, безболезнен и может быть рекомендован для практического применения.

Холодное таврение осуществляют путем накладывания на поверхность кожи металлических цифр, охлажденных в жидком азоте до температуры —196° или в твердой углекислоте (сухой лед) в смеси со спиртом (до —79°).

Применение жидкого азота обеспечивает четкое изображение тавр. Принцип холодного таврения основан на том, что при сильном охлаждении происходит разрушение пигментообразующих клеток кожи, в результате чего на месте наложения тавр вырастает депигментированный волос.

Знаки, полученные методом холодного таврения, отчетливо видны на лошади как в зимней, так и в летней оброслости.

Для таврения холодом применяют металлические тавра, обладающие высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Наиболее удобными для этой цели являются приборы для таврения животных (марки ПТЖ-3 и ПТЖ-4), созданные ВНИИ коневодства.

На поверхность кожи жеребенка накладывают следующие знаки: индивидуальный номер; дату рождения (две последних цифры года рождения); эмблему хозяйства.

Индивидуальную нумерацию жеребят каждый год (отдельно для жеребчиков и кобылок) начинают с единицы. Эти знаки накладывают на левой стороне спины, отступая на 3—4 см от верхней линии и от заднего края лопатки. Знаки даты рождения накладывают на той же стороне спины, отступая на 3—4 см от последней цифры индивидуального номера. Эмблему хозяйства

(конного завода, совхоза) накладывают против цифр индивидуального номера и даты рождения на правой стороне спины на одном с ними уровне.

С целью получения четких отпечатков тавр необходимо предварительно зафиксировать жеребенка в расколе, станке и т. д. Затем в местах таврения волосы тщательно выстригают. Лучше это сделать ножницами Купера, а при большом количестве жеребят — машинкой для стрижки сельскохозяйственных животных (плохо выполненная стрижка заметно ухудшает качество таврения).

После этого выстриженный участок кожи при помощи тампона смачивают обильно спиртом (денатуратом, этиловым, изоамило-вым). Норма расхода спирта на одну лошадь составляет 10 мл (запрещается использовать спирт, разбавленный водой, так как при этом между соприкасающимися поверхностями образуется ледяная корочка, препятствующая процессу глубокого замораживания кожи).

Для охлаждения тавр до температуры -196 °С используют жидкий азот, который транспортируют и хранят в специальном термосе — сосуде Дьюара (АТ-4, АТ-6, СД-65 или АСД-30). Матрицу с набором опускают в термос с жидким азотом на 2—3 мин (до прекращения кипения азота в термосе), где она охлаждается до заданной температуры. В период работы, когда матрица сильно охлаждена, время нахождения ее в жидком азоте сокращают до 1 — 1,5 мин. Для удаления инея, льда, волоса и т.д. после каждого наложения тавра на кожу поверхность цифр и матрицы тщательно обтирают чистой марлей.

Оптимальное время нахождения охлажденного тавра на хорошо выстриженном и смоченном спиртом участке кожи составляет:

для жеребят полукровных пород 6—7-месячного возраста, имеющих тонкую и эластичную кожу — 25—30 с;

для жеребят местных и тяжеловозных пород того же возраста, имеющих более толстую кожу — 35—40 с;

для лошадей старших возрастных групп — 40—50 с.

При отсутствии жидкого азота в качестве хладагента можно применять сухой лед.

Чипирование лошадей осуществляют с помощью магнитных транспондеров. Применяемый для лошадей транспондер (чип) — это сложная электронная микросхема и антенна, упакованные в специальной капсуле из биосовместимого стекла (размер ее не превышает размер длинного рисового зернышка). Материал, используемый для изготовления капсулы, исключает возможность миграции в тканях организма, а также ее отторжение. Техника введения чипа лошадям отлична от таковой, используемой для мелких животных. Место его введения рассчитывают таким образом, чтобы как можно менее травмировать лошадь и исключить возможность случайного выведения. Введение чипа производят путем инъекции в среднюю треть шеи, под выйную связку. Устройство сконструировано для точной, моментальной и надежной идентификации животных. Хранящийся в нем номер отображен на комплекте лент с магнитным штрих-кодом, которые вклеиваются во все необходимые документы животного. Микрочип не нуждается в батарее питания и работает только при сканировании номера идентификации. Под воздействием радиоволны сканера чип получает питание, достаточное для возврата на антенну сканера информации (номера), внесенной в память микрокристалла при изготовлении.

Распознавание номера производят путем проведения сканером вдоль шеи лошади, в результате чего на дисплее высвечивается номер, который затем сравнивают с номером на магнитной ленте, вклеенной в документ животного. Время считывания номера идентификации не превышает 0,04 с. По номеру делают запрос на сервер, содержащий всю информацию.

Данный вид идентификации прост и удобен, позволяет экономить большое количество времени, затрачиваемое на полный осмотр животного и сравнивание его примет. Технология идентификации соответствует стандарту Международной организации стандартизации ISO-11784 и ISO-11785.

Все используемые в настоящее время микрочипы и сканеры различных производителей, зарегистрированные ISO, совместимы и взаимозаменяемы. На конец 2000 г. в мире насчитывалось уже более 300 тыс. лошадей, являющихся носителями микрочипов единой системы стандартизации. Каждый чип имеет свой уникальный неизменный код. Срок его действия рассчитан на 30 лет. Та организация, которая применяет в своей практике чипирование лошадей, через локальную компьютерную сеть поддерживает сервер, содержащий расширенную информацию обо всех лошадях — носителях чипов через их определенный конкретный номер. Информация, содержащаяся в сервере, может быть любой: о происхождении животного, координатах его владельца, возможностях и направлениях использования животного, об участии его в спортивных состязаниях, о наличии перенесенных заболеваний, ветеринарных вмешательств и т. п.

Задание 1. В клинике (в хозяйстве в период практики) провести осмотр лошадей различных пород, мастей с различными отметинами и описать их.

Задание 2. В клинике (в хозяйстве в период практики) измерить 2—3 лошадей, определить их масти и отметины, по полученным данным идентифицировать лошадей (сопоставить данные с племенными документами).

Задание 3. Дать характеристику 2—3 мастей, наиболее характерных для буденновской, орловской рысистой и владимирской тяжеловозной пород.

Задание 4. По фотографиям описать масти и приметы лошадей различных пород.

Задание 5. По фотографиям или в клинике (в хозяйстве в период практики) определить, каким способом нанесено тавро и расшифровать его значение.