- •Введение

- •Электронное строение элементов-органогенов. Химическая связь в органических молекулах

- •Химическая связь в органических молекулах

- •Классификация химических реакций. Химические свойства алканов, алкенов и алкадиенов

- •Реакционная способность алканов

- •Реакционная способность алкенов

- •Химические свойства алкенов

- •Общий механизм реакций электрофильного присоединения

- •Реакции электрофильного присоединения к несимметричным алкенам

- •Реакции присоединения к алкадиенам

- •Сопряжённые системы. Ароматичность. Электронные эффекты. Реакции электрофильного замещения в бензоле и его производных

- •Химические свойства бензола

- •Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Электронные эффекты

- •Реакции электрофильного замещения в нафталине

- •Реакции окисления гомологов бензола

- •Химические свойства галогеналканов, спиртов и фенолов

- •Медико-биологическое значение галогеналканов

- •Спирты и фенолы

- •Медико-биологическое значение спиртов и фенолов

- •Кислотные и основные свойства органических соединений. Реакционная способность аминов

- •Кислоты Бренстеда

- •Основания Бренстеда

- •Реакционная способность оксосоединений

- •Классификация и номенклатура оксосоединений

- •Названия алифатических альдегидов

- •Реакционные центры в молекулах оксосоединений

- •Примеры реакций нуклеофильного присоединения

- •Медико-биологическое значение альдегидов и кетонов

- •Химические свойства карбоновых кислот и их функциональных производных

- •Названия предельных алифатических монокарбоновых кислот

- •Реакционные центры в молекулах карбоновых кислот

- •Кислотные свойства карбоновых кислот

- •Реакции нуклеофильного замещения

- •Реакции карбоновых кислот по радикалу

- •Названия насыщенных алифатических дикарбоновых кислот

- •Медико-биологическое значение карбоновых кислот и их производных

- •Гетерофункциональные соединения алифатического ряда – метаболиты и биорегуляторы

- •Аминоспирты

- •Аминокислоты

- •Гидроксикислоты (оксикислоты)

- •Оксокислоты

- •Медико-биологическое значение гетерофункциональных производных карбоновых кислот

- •Оптическая изомерия

- •Стереоизомерия молекул с несколькими центрами хиральности

- •Стереоизомерия и биологическая активность

- •Гетерофункциональные производные бензольного ряда

- •Производные сульфаниловой кислоты

- •Сульфаниламидные препараты

- •Салициловая кислота и ее производные

- •Гетероциклические соединения. Производные пятичленных гетероциклов

- •Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом

- •Свойства пиррола и его производных

- •Свойства фурана и его производных

- •Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами

- •Шестичленные гетероциклические соединения

- •Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами

- •Углеводы. Моносахариды

- •Цикло-оксо-таутомерия моносахаридов

- •Углеводы. Ди- и полисахариды

- •Природные α-аминокислоты. Пептиды, белки

- •Строение и классификация природных α-аминокислот

- •Стереоизомерия α-аминокислот

- •Химические свойства

- •Реакции α-аминокислот in vivo

- •Нуклеиновые кислоты

- •Нуклеиновые основания

- •Нуклеозиды

- •Названия нуклеозидов

- •Нуклеотиды

- •Нуклеиновые кислоты

- •Омыляемые липиды

- •Фосфолипиды

- •Неомыляемые липиды

- •Алкалоиды

- •Литература

- •Оглавление

- •305041, Г. Курск, ул. К. Маркса, 3.

- •305041, Г. Курск, ул. К. Маркса, 3. Заказ № 313.

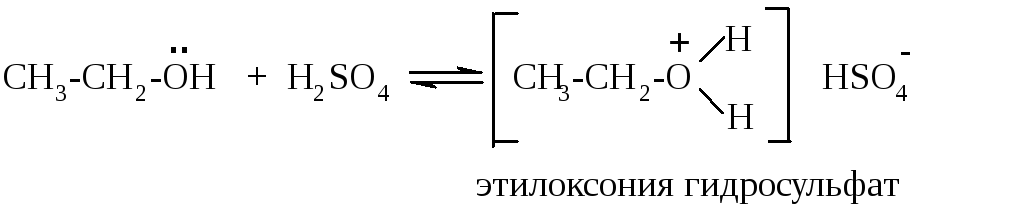

Основания Бренстеда

Основания, по Бренстеду, это нейтральные молекулы и ионы, способные присоединять протон водорода. Для образования ковалентной связи с протоном основания Бренстеда должны предоставлять или неподелённую электронную пару, или электроны π-связи. В соответствии с этим основания Бренстеда делятся на n-основания и π-основания.

n-Основания – это анионы или нейтральные молекулы, имеющие атом с неподелённой электронной парой. Их классифицируют по центрам основности следующим образом:

-

оксониевые основания: спирты R-ÖH,

простые эфиры

R-Ö-R,

сложные эфиры , альдегиды и

кетоны

оксониевые основания: спирты R-ÖH,

простые эфиры

R-Ö-R,

сложные эфиры , альдегиды и

кетоны

![]()

-![]() аммониевые основания: амины ,

гетероциклические соединения, например,

пиридин

аммониевые основания: амины ,

гетероциклические соединения, например,

пиридин

![]()

![]()

- сульфониевые основания: тиоспирты , тиоэфиры .

π-Основания – соединения, имеющие π-связи, т.е. алкены, алкадиены, алкины, арены. Это очень слабые основания, т.к. протонируемые электронные пары несвободны. Например, этен проявляет π-основные свойства при образовании π-комплекса с протоном водорода:

Для количественной характеристики основности используют величину pKa сопряжённой с данным основанием кислоты (BH+). Эту величину обозначают pKBH+. Чем pKBH+ больше, тем сильнее основание.

Влияние природы атома в основном центре и связанных с ним заместителей на основность противоположно рассмотренному ранее их влиянию на кислотность:

- с увеличением электроотрицательности

атома основного центра основность

уменьшается (атом труднее отдаёт свою

неподелённую электронную пару для

присоединения протона), т.е. аммониевые

основания сильнее оксониевых. Так,

этанол способен взаимодействовать

только с концентрированными минеральными

кислотами:

с увеличением электроотрицательности

атома основного центра основность

уменьшается (атом труднее отдаёт свою

неподелённую электронную пару для

присоединения протона), т.е. аммониевые

основания сильнее оксониевых. Так,

этанол способен взаимодействовать

только с концентрированными минеральными

кислотами:

,

а этиламин проявляет основные свойства

даже при взаимодействии с водой:

этиламин проявляет основные свойства

даже при взаимодействии с водой:

.

- с увеличением поляризуемости атома основного центра основность уменьшается, т.е. оксониевые основания сильнее сульфониевых;

- электронодонорные заместители повышают основность, а электроноакцепторные – понижают (чем выше электронная плотность на основном центре, тем легче он предоставит свою электронную пару протону). Так, в ряду п-нитроанилин, анилин, п-толуидин основность повышается: нитро-группа является электроноакцепторным заместителем, а метильная группа – электронодонорным. Это подтверждают и значения pKBH+.

pKBH+=1,00 pKBH+=4,60 pKBH+=5,10

Итак, самыми сильными основаниями являются аммониевые. Основность различных типов аминов мы обсудим, рассматривая химические свойства аминов в целом.

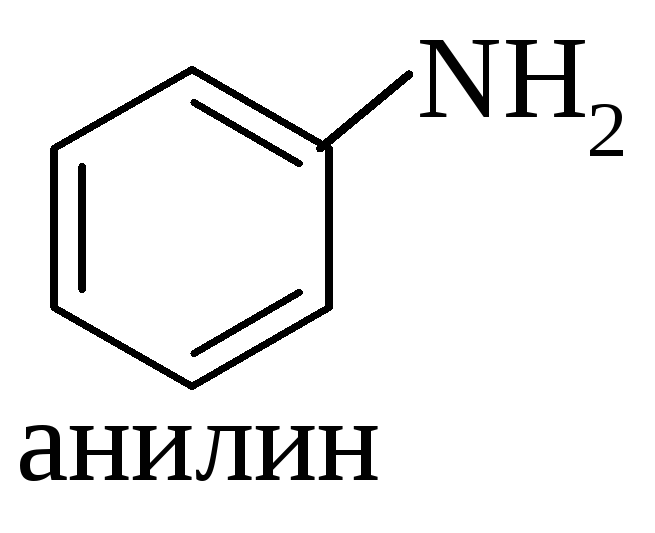

АМИНЫ

Амины – это производные аммиака, в молекуле которого один, два или три атома водорода замещены углеводородными радикалами. Отсюда первый тип классификации аминов: по количеству радикалов амины подразделяют на первичные, вторичные и третичные.

Другой вид классификации аминов – по природе радикалов. Амины подразделяют на алифатические и ароматические. Например, приведенные выше амины являются алифатическими, а анилин (аминобензол) – ароматическим:

Для названия аминов применяют радикало-функциональную и заместительную номенклатуру IUPAC. По радикало-функциональной номенклатуре называют радикал или радикалы, если их несколько (в алфавитном порядке), и добавляют слово «амин», например, метиламин, метилэтиламин, диметиламин и т.д. Те амины, которые нельзя назвать по радикало-функциональной номенклатуре (сложные радикалы), называют по заместительной номенклатуре, например:

Ароматические амины обычно рассматривают как производные анилина, например:

За счёт неподелённой электронной пары азота амины проявляют основные и нуклеофильные свойства.

Сравним основные свойства различных групп аминов.

Алифатические амины являются более сильными основаниями, чем ароматические. Это связано с тем, что неподелённая электронная пара азота в ароматических аминах участвует в p,π-сопряжении и менее доступна для атаки протона водорода. В алифатических же аминах электронная плотность на атоме азота аминогруппы повышена за счёт электронодонорного влияния алкильных групп:

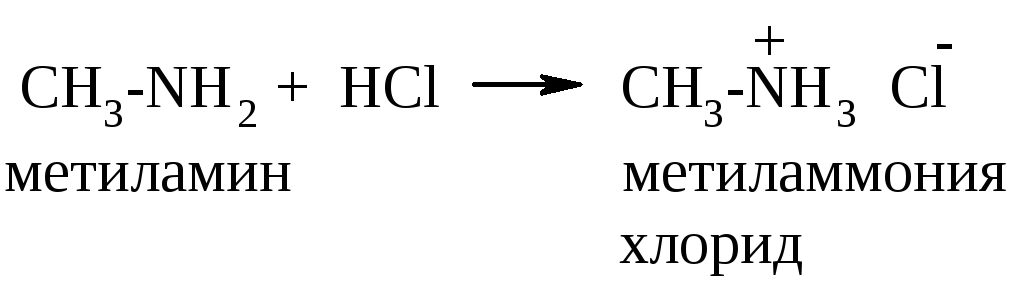

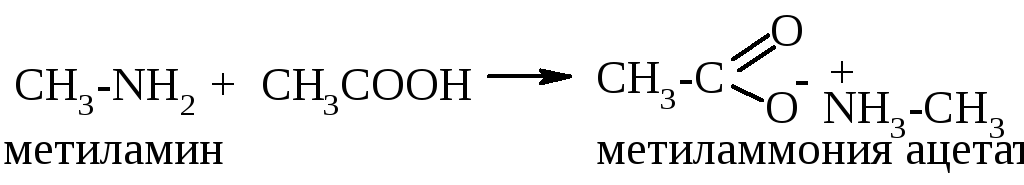

А лифатические

амины взаимодействуют с минеральными

кислотами, карбоновыми кислотами и даже

с водой (очень слабой кислотой):

лифатические

амины взаимодействуют с минеральными

кислотами, карбоновыми кислотами и даже

с водой (очень слабой кислотой):

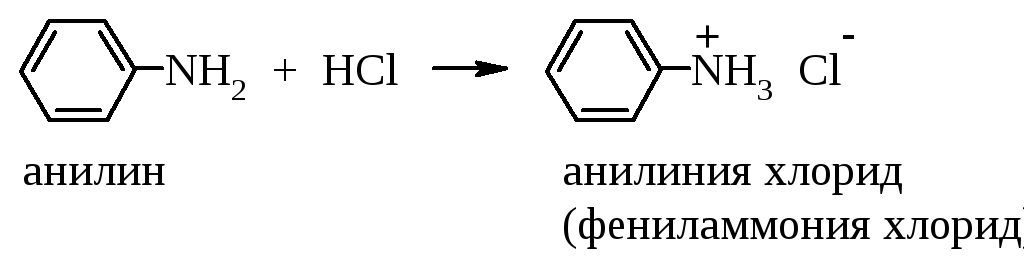

А роматические

амины как слабые основания взаимодействуют

с минеральными кислотами:

роматические

амины как слабые основания взаимодействуют

с минеральными кислотами:

Заместители в ароматическом кольце влияют на основные свойства аминов: электронодонорные заместители повышают основные свойства, а электроноакцепторные – понижают (см. стр.71).

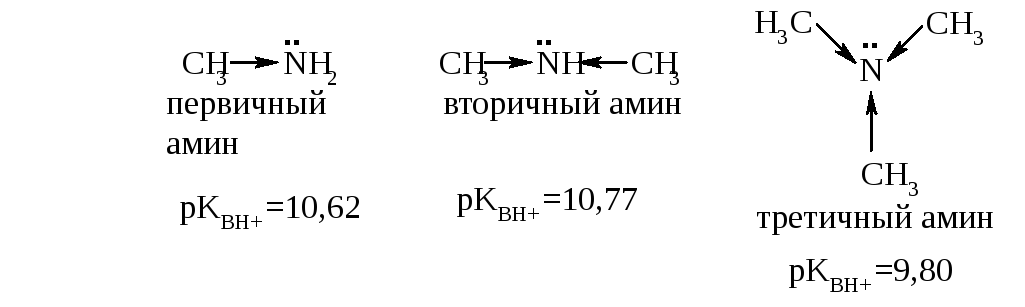

Сравним основные свойства различных типов алифатических аминов – первичных, вторичных и третичных, например, метиламина, диметиламина и триметиламина.

Чем выше электронная плотность на атоме азота, тем выше основные свойства амина. Каждая метильная группа смещает электронную плотность к атому азота, поэтому можно было бы предположить, что самым сильным основанием является третичный амин. Однако, сравнивая значения pKBH+, можно увидеть, что это не так: самым сильным основанием является вторичный амин. Этот факт можно объяснить с позиций пространственной доступности неподелённой электронной пары азота: в триметиламине три крупных заместителя «прикрывают» её. Таким образом, ряд убывания основности алифатических аминов:

вторичные > первичные > третичные.

За счет неподелённой электронной пары азота амины проявляют также нуклеофильные свойства. Амины являются нуклеофилами, например, в реакциях алкилирования и ацилирования.

Алкилирование – это введение в молекулу алкила (метил, этил, пропил и т.п.). В качестве алкилирующих реагентов обычно используют алкилгалогениды (этилхлорид, метилбромид, например). Так, в реакции этиламина с метилхлоридом образуется метилэтиламин:

Э то

реакция нуклеофильного замещения. Она

позволяет получить вторичный амин из

первичного и третичный – из вторичного.

то

реакция нуклеофильного замещения. Она

позволяет получить вторичный амин из

первичного и третичный – из вторичного.

Ароматические амины также вступают в реакции алкилирования, но менее активно, т.к. их нуклеофильные свойства понижены (неподелённая электронная пара, отвечающая за них, участвует в p,π-сопряжении).

Ацилированием называют введение в молекулу ацила – остатка карбоновой кислоты (например, ацетил – это остаток уксусной кислоты, пропионил – пропионовой). Для ацилирования аминов обычно используют ангидриды соответствующих кислот.

Подробнее мы будем рассматривать эти реакции, изучая тему «Карбоновые кислоты и их функциональные производные».

Для ароматических аминов характерны также реакции, протекающие за счёт ароматического кольца – реакции электрофильного замещения. Ранее мы уже рассматривали влияние аминогруппы на ход реакций SE (см. стр.44,45): аминогруппа, являясь электронодонорным заместителем (+MNH2 >> -INH2), облегчает эти реакции в сравнении с бензолом и является орто-, пара-ориентантом. Например, бромирование анилина бромной водой приводит к образованию белого осадка 2,4,6-триброманилина:

Эту реакцию используют для качественного обнаружения анилина.