- •Содержание

- •Глава 1 - Общие сведения о газотурбинных двигателях

- •1.1 — Введение

- •1.2.1.2 — Турбовинтовые двигатели и вертолетные ГТД

- •1.2.1.3 — Двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД)

- •1.2.1.4 — Двигатели для самолетов вертикального взлета и посадки

- •1.2.1.5 - Комбинированные двигатели для больших высот и скоростей полета

- •1.2.1.6 - Вспомогательные авиационные ГТД и СУ

- •1.2.2 - Авиационные СУ

- •1.2.3 - История развития авиационных ГТД

- •1.2.3.1 - Россия

- •1.2.3.2 - Германия

- •1.2.3.3 – Англия

- •1.3 - ГТД наземного и морского применения

- •1.3.1 - Области применения наземных и морских ГТД

- •1.3.1.1 -Механический привод промышленного оборудования

- •1.3.1.2 - Привод электрогенераторов

- •1.3.1.3 - Морское применение

- •1.3.2 - Основные типы наземных и морских ГТД

- •1.3.2.1 - Стационарные ГТД

- •1.3.2.2 - Наземные и морские ГТД, конвертированные из авиадвигателей

- •1.3.2.3 - Микротурбины

- •1.4 - Основные мировые производители ГТД

- •1.4.1 - Основные зарубежные производители ГТД

- •1.4.2 - Основные российские производители ГТД

- •1.6 - Перечень использованной литературы

- •Глава 2 - Основные параметры и требования к ГТД

- •2.1 - Основы рабочего процесса ГТД

- •2.1.1 - ГТД как тепловая машина

- •2.1.1.1 – Простой газотурбинный цикл

- •2.1.1.2 - Применение сложных циклов в ГТД

- •2.1.2 - Авиационный ГТД как движитель

- •2.1.3 - Полный к.п.д. и топливная эффективность (экономичность) ГТД

- •2.2 - Параметры ГТД

- •2.2.1 - Основные параметры авиационных ГТД

- •2.2.2 - Основные параметры наземных и морских приводных ГТД

- •2.3 - Требования к авиационным ГТД

- •2.3.1 - Требования к тяге (мощности)

- •2.3.2 – Требования к габаритным и массовым характеристикам

- •2.3.3 - Возможность развития ГТД по тяге (мощности)

- •2.3.4 - Требования к используемым горюче-смазочным материалам

- •2.3.4.1 - Топлива авиационных ГТД

- •2.3.4.2 – Авиационные масла

- •2.3.4.3 - Авиационные гидравлические жидкости

- •2.3.5 – Надежность авиационных ГТД

- •2.3.5.1 – Основные показатели

- •2.3.5.1.1 – Показатели безотказности, непосредственно влияющие на безопасность работы двигателя

- •2.3.5.2 – Методология обеспечения надежности

- •2.3.5.2.1 – Этап проектирования

- •2.3.6 - Ресурс авиационных ГТД

- •2.3.6.1 - Методология обеспечения ресурса

- •2.3.6.2 - Количественные показатели ресурса

- •2.3.7 - Требования производственной технологичности

- •2.3.8 - Требования эксплуатационной технологичности

- •2.3.8.1 - Эксплуатационная технологичность - показатель совершенства ГТД

- •2.3.8.2 - Основные качественные характеристики ЭТ

- •2.3.8.3 - Количественные показатели ЭТ

- •2.3.9 - Экономические требования к авиационным ГТД

- •2.3.9.1 - Себестоимость производства

- •2.3.9.2 - Стоимость ЖЦ двигателя

- •2.3.10 - Экологические требования

- •2.3.10.2 - Ограничения по шуму

- •2.3.12 - Соответствие требованиям летной годности

- •2.4 - Особенности требований к ГТД наземного применения

- •2.4.1 - Особенности требований к приводным ГТД для ГПА

- •2.4.1.1 - Требования к характеристикам ГТД

- •2.4.1.2 - Требования к ресурсам и надежности

- •2.4.1.4 - Используемые ГСМ

- •2.4.1.5 - Требования экологии и безопасности

- •2.4.1.6 - Требования производственной и эксплуатационной технологичности

- •2.4.2 - Особенности требований к ГТД энергетических установок

- •2.4.2.1 - Требования к характеристикам ГТД

- •2.4.2.2 - Используемые ГСМ

- •2.4.2.3 - Требования к ресурсам и надежности

- •2.4.2.4 - Требования к экологии и безопасности

- •2.4.2.5 - Требования к контролепригодности, ремонтопригодности и др.

- •2.5 - Методология проектирования

- •2.5.1 - Основные этапы проектирования ГТД

- •2.5.1.1 - Техническое задание

- •2.5.1.2 – Техническое предложение

- •2.5.1.3 – Эскизный проект

- •2.5.1.4 – Технический проект

- •2.5.1.5 – Разработка конструкторской документации

- •2.5.2 - Разработка конструкций ГТД на основе базовых газогенераторов

- •2.5.2.1 - Газогенератор – базовый узел ГТД

- •2.5.2.2 – Основные параметры и конструктивные схемы газогенераторов ГТД

- •2.5.2.3 – Создание ГТД различного назначения на базе единого газогенератора

- •2.6.1.1 — Общие положения по авиационным ГТД

- •2.6.1.2 — Общие положения по сертификации наземной техники

- •2.6.1.3 — Общие положения по сертификации производства и СМК

- •2.6.1.4 — Органы регулирования деятельности

- •2.6.1.4.1 — Авиационная техника

- •2.6.1.4.2 — Органы регулирования деятельности по сертификации производства и СМК

- •2.6.2.1 — Авиационная техника

- •2.6.2.2 — Наземная техника

- •2.6.2.3 Производство и СМК

- •2.6.2.4 — Принятые сокращения и обозначения

- •2.6.3.1 — Основные этапы создания авиационных ГТД

- •2.6.3.2 — Этапы процесса сертификации авиационных ГТД

- •Глава 3 - Конструктивные схемы ГТД

- •3.1 - Конструктивные схемы авиационных ГТД

- •3.1.1 - Турбореактивные двигатели

- •3.1.2 - Двухконтурные турбореактивные двигатели

- •3.1.3 - Турбовинтовые и вертолетные ГТД

- •3.2 - Конструктивные схемы наземных и морских ГТД

- •3.2.1 - Одновальные ГТД

- •3.2.2 - ГТД со свободной силовой турбиной

- •3.2.3 - ГТД со «связанным» КНД

- •3.2.4 - Конструктивные особенности наземных ГТД различного назначения

- •3.2.5 - Конструктивные особенности ГТД сложных циклов

- •3.4 - Перечень использованной литературы

- •Глава 4 - Силовые схемы ГТД

- •4.1 - Усилия, действующие в ГТД

- •4.1.2 - Крутящие моменты от газовых сил

- •Глава 5 - Компрессоры ГТД

- •6.4.4 - Корпуса КС

- •6.4.4.1 - Наружный корпус КС

- •6.4.4.2 - Внутренний корпус КС

- •6.4.4.3 - Разработка конструкции корпусов

- •6.4.5 - Системы зажигания ГТД

- •6.5 - Экспериментальная доводка КС

- •6.6 - Особенности КС двигателей наземного применения

- •6.7 - Перспективы развития камер сгорания ГТД

- •Глава 7 - Форсажные камеры

- •7.1 - Характеристики ФК

- •7.2 - Работа ФК

- •7.3 - Требования к ФК

- •7.4 - Схемы ФК

- •7.4.2 - Вихревые ФК

- •7.4.3 - ФК с аэродинамической стабилизацией

- •7.5 - Основные элементы ФК

- •7.5.1 - Смеситель

- •7.5.2 - Диффузоры

- •7.5.3 - Фронтовые устройства

- •7.5.4 - Корпусы и экраны

- •7.6 - Управление работой ФК

- •7.6.1 - Розжиг ФК

- •7.6.2 - Управление ФК на режимах приемистости и сброса

- •7.6.3 - Управление ФК на стационарных режимах

- •Глава 8 - Турбины ГТД

- •8.2 - Аэродинамическое проектирование турбины

- •8.2.2 - Технология одномерного проектирования турбины

- •8.2.4 - 2D/3D-моделирование невязкого потока в проточной части турбины

- •8.2.5 - 2D/3D-моделирование вязкого потока в турбине

- •8.2.6 - Синтез геометрии профилей и лопаточных венцов

- •8.2.7 - Одномерное проектирование турбины

- •8.2.7.1 - Выбор количества ступеней ТВД

- •8.2.7.2 - Выбор количества ступеней ТНД

- •8.2.7.3 - Аэродинамическое проектирование и к.п.д. турбины

- •8.2.9 - Методы управления пространственным потоком в турбине

- •8.2.10 - Экспериментальное обеспечение аэродинамического проектирования

- •8.2.11 - Перечень использованной литературы

- •8.3 - Охлаждение деталей турбины

- •8.3.1 - Тепловое состояние элементов турбин

- •8.3.1.1 - Принципы охлаждения

- •8.3.2 - Конвективное, пленочное и пористое охлаждение

- •8.3.3 - Гидравлический расчет систем охлаждения

- •8.3.4 - Методология расчета температур основных деталей турбин

- •8.3.5 - Расчет полей температур в лопатках

- •8.3.6 - Перечень использованной литературы

- •8.4 - Роторы турбин

- •8.4.1 - Конструкции роторов

- •8.4.1.1 - Диски турбин

- •8.4.1.2 - Роторы ТВД

- •8.4.1.3 - Роторы ТНД и СТ

- •8.4.1.4 - Примеры доводки и совершенствования роторов

- •8.4.1.5 - Предотвращение раскрутки и разрушения дисков

- •8.4.2 - Рабочие лопатки турбин

- •8.4.2.1 - Соединение рабочих лопаток с диском

- •8.4.3 - Охлаждение рабочих лопаток

- •8.4.4 - Перечень использованной литературы

- •8.5 - Статоры турбин

- •8.5.1 - Корпусы турбин

- •8.5.2 - Сопловые аппараты

- •8.5.3 - Аппараты закрутки

- •8.5.4 – Перечень использованной литературы

- •8.6 - Радиальные зазоры в турбинах

- •8.6.1 - Влияние радиального зазора на к.п.д. турбины

- •8.6.2 - Изменение радиальных зазоров турбины в работе

- •8.6.3 - Управление радиальными зазорами

- •8.6.4 - Выбор радиального зазора при проектировании

- •8.6.5 - Перечень использованной литературы

- •8.7 - Герметизация проточной части

- •8.7.1 - Герметизация ротора и статора от утечек охлаждающего воздуха

- •8.7.2 - Уплотнения между ротором и статором

- •8.7.3 - Перечень использованной литературы

- •8.8 - Материалы основных деталей турбины

- •8.8.1 - Диски и роторные детали турбины

- •8.8.2 - Сопловые и рабочие лопатки

- •8.8.3 - Покрытия лопаток

- •8.8.4 - Корпусы турбин

- •8.9.1 - Перечень использованной литературы

- •8.10.1 - Прогары и трещины лопаток ТВД

- •8.10.3 - Недостаточный циклический ресурс и поломки роторных деталей

- •8.10.4 - Устранение дефектов турбины в ходе доводки

- •8.11 - Перспективы развития конструкций и методов проектирования турбин

- •8.11.1 - 2D-аэродинамика: эффективные охлаждаемые лопатки ТВД

- •8.11.2 - 2D-аэродинамика: сокращение количества лопаток

- •8.11.3 - Противоположное вращение роторов ТВД и ТНД

- •8.11.4 - 2D-аэродинамика: эффективные решетки профилей ТНД

- •8.11.5 - 3D-аэродинамика: эффективные формы лопаточных венцов

- •8.11.6 - Новые материалы и покрытия для лопаток и дисков

- •8.11.7 - Совершенствование конструкций охлаждаемых лопаток

- •8.11.8 - Оптимизированные системы управления радиальными зазорами

- •8.11.9 - Развитие средств и методов проектирования

- •Глава 9 - Выходные устройства ГТД

- •9.1 - Нерегулируемые сопла

- •9.2 - Выходные устройства ТРДД

- •9.2.1 - Выходные устройства со смешением потоков

- •9.2.2 - Выходные устройства ТРДД с раздельным истечением потоков

- •9.3 - Регулируемые сопла

- •9.3.1 - Осесимметричные регулируемые сопла

- •9.3.1.1 - Регулируемое сопло двигателя Д30-Ф6

- •9.3.2 - Плоские сопла

- •9.4 - Выходные устройства двигателей самолетов укороченного и вертикального взлета-посадки

- •9.5 - «Малозаметные» выходные устройства

- •9.6 - Реверсивные устройства

- •9.6.1 - Реверсивные устройства ковшового типа

- •9.6.2 - Реверсивные устройства створчатого типа

- •9.6.3.1 - Гидравлический привод реверсивного устройства

- •9.6.3.3 - Механический замок фиксации положения реверсивного устройства

- •9.7 - Приводы выходных устройств

- •9.7.1 - Пневмопривод

- •9.7.2 - Пневмомеханический привод

- •9.8 - Выходные устройства диффузорного типа

- •9.8.1 - Конические диффузоры

- •9.8.2 - Осекольцевые диффузоры

- •9.8.3 - Улитки

- •9.8.4 - Соединения с выхлопными шахтами

- •9.8.5 - Выходные устройства вертолетных ГТД

- •9.12 - Перечень использованной литературы

- •Глава 10 - Привод агрегатов, редукторы, муфты ГТД

- •10.1 - Привод агрегатов ГТД

- •10.1.1 - Центральный привод

- •10.1.2 - Коробки приводов агрегатов

- •10.2 - Редукторы ГТД

- •10.2.1 - Редукторы ТВД

- •10.2.1.1 - Общие требования, кинематические схемы

- •10.2.1.2 - Конструкция редукторов ТВД

- •10.2.2 - Редукторы привода несущего и рулевого винтов вертолетов

- •10.2.2.1 - Редукторы привода несущего винта

- •10.2.2.1.1 - Кинематические схемы главных редукторов вертолетов

- •10.2.2.1.2 - Конструкция главных редукторов вертолетов

- •10.2.2.2 - Редукторы хвостовые и промежуточные

- •10.2.3 - Редукторы ГТУ

- •10.2.3.1 - Конструкция редукторов

- •10.3 - Муфты приводов ГТД и ГТУ

- •10.3.1 - Требования к муфтам

- •10.3.2 - Конструкция муфт

- •10.4 - Проектирование приводов агрегатов ГТД

- •10.4.1 - Проектирование центрального привода

- •10.4.1.1 - Конструкция центрального привода

- •10.4.2 - Проектирование коробок приводов агрегатов

- •10.4.2.1 - Конструкция коробки приводов агрегатов

- •10. 5 - Проектирование редукторов

- •10.5.1 - Особенности проектирования редукторов ТВД

- •10.5.2 - Особенности проектирования вертолетных редукторов

- •10.5.3 - Особенности проектирования редукторов ГТУ

- •10.6.1 - Требования к зубчатым передачам

- •10.6.2 - Классификация зубчатых передач

- •10.6.3 - Исходный производящий контур

- •10.6.4 - Нагруженность зубчатых передач

- •10.6.5 - Конструктивные параметры зубчатых передач

- •10.6.5.1 - Конструкции зубчатых колес

- •10.6.6 - Материалы зубчатых колес, способы упрочнения

- •Глава 11 - Пусковые устройства

- •11.1 - Общие сведения

- •11.1.1 - Основные типы пусковых устройств современных ГТД

- •11.1.2 - Технические характеристики пусковых устройств современных ГТД

- •11.2 - Электрические пусковые устройства ГТД

- •11.3 - Воздушные пусковые устройства ГТД

- •11.3.1 - Воздушно - турбинные пусковые устройства ГТД

- •11.3.2 - Регулирующие и отсечные воздушные заслонки

- •11.3.3 - Струйное пусковое устройство ГТД

- •11.4 - Турбокомпрессорные пусковые устройства ГТД

- •11.4.1 - Классификация ТКС ГТД

- •11.4.2 - Принцип действия ТКС

- •11.4.3 - Одновальный ТКС

- •11.4.4 - ТКС со свободной турбиной

- •11.4.5 - Особенности систем ТКС

- •11.5 - Гидравлические пусковые устройства ГТД

- •11.5.1 - Конструкция гидравлических стартеров

- •11.6 - Особенности пусковых устройств ГТД наземного применения

- •11.6.1 - Электрические пусковые устройства

- •11.6.2 - Газовые пусковые устройства

- •11.6.3 - Гидравлические пусковые устройства

- •11.7 - Редукторы пусковых устройств

- •11.8 - Муфты свободного хода пусковых устройств

- •11.8.1 - Муфты свободного хода роликового типа

- •11.8.2 – Муфты свободного хода храпового типа

- •11.9 – Системы смазки пусковых устройств

- •11.11 - Перечень используемой литературы

- •Глава 12 - Системы ГТД

- •12.1.1 - Системы автоматического управления и контроля авиационных ГТД

- •12.1.1.1 - Назначение САУ

- •12.1.1.2 - Состав САУ

- •12.1.1.3 - Основные характеристики САУ

- •12.1.1.5.2 - Порядок разработки САУ

- •12.1.1.5.3 - Основные принципы выбора варианта САУ в процессе проектирования

- •12.1.1.5.4 - Структурное построение САУ

- •12.1.1.5.5 - Программы управления ГТД

- •12.1.1.5.6 - Расчет и анализ показателей надежности

- •12.1.2 - САУ наземных ГТУ

- •12.1.2.1 - Назначение САУ

- •12.1.2.2 - Выбор САУ ГТУ и ее элементов

- •12.1.2.3 - Состав САУ ГТУ

- •12.1.2.4 - Основные характеристики САУ

- •12.1.2.5 - Работа САУ ГТУ

- •12.1.2.6 - Блок управления двигателем (БУД)

- •12.1.2.7 - Особенности системы контроля и диагностики наземных ГТД

- •12.1.4 – Перечень использованной литературы

- •12.2 - Топливные системы ГТД

- •12.2.1 - Топливные системы авиационных ГТД

- •12.2.1.1 - Назначение топливной системы

- •12.2.1.2 - Состав топливной системы

- •12.2.1.3 - Основные характеристики топливной системы

- •12.2.1.4 - Работа топливной системы

- •12.2.1.5 - Выбор топливной системы и ее элементов

- •12.2.1.5.1 – Выбор топливной системы

- •12.2.1.5.2 - Выбор насосов топливной системы

- •12.2.1.5.3 - Определение подогревов топлива в топливной системе

- •12.2.1.5.5 - Математическая модель топливной системы

- •12.2.1.6 - Гидроцилиндры

- •12.2.1.7 - Топливные фильтры

- •12.2.2 - Особенности топливных систем ГТУ

- •12.2.2.1 - Назначение топливной системы

- •12.2.2.2 - Выбор топливной системы и ее элементов

- •12.2.2.3 - Основные характеристики топливной системы

- •12.2.2.4 - Работа топливной системы

- •12.2.4 – Перечень использованной литературы

- •12.3 - Системы диагностики

- •12.3.1 - Общие вопросы диагностирования

- •12.3.1.1 - Задачи диагностирования ГТД

- •12.3.1.3 - Диагностируемые системы ГТД

- •12.3.1.4 - Виды наземного и бортового диагностирования ГТД

- •12.3.1.5 - Структура систем диагностики

- •12.3.1.6 - Регламент диагностирования ГТД

- •12.3.1.7 - Регистрация параметров ГТД

- •12.3.2 - Диагностирование системы механизации ГТД, САУ и ТП ГТД

- •12.3.3 - Диагностирование работы маслосистемы и состояния узлов ГТД, работающих в масле

- •12.3.3.1 - Неисправности маслосистемы и узлов ГТД, работающих в масле

- •12.3.3.2 - Диагностирование по параметрам маслосистемы

- •12.3.3.3 - Контроль содержания в масле частиц износа (трибодиагностика)

- •12.3.4 - Контроль и диагностика по параметрам вибрации ГТД

- •12.3.4.1 - Параметры вибрации и единицы изменения

- •12.3.4.2 - Статистические характеристики вибрации

- •12.3.4.3 - Причины возникновения вибрации в ГТД

- •12.3.4.4 - Датчики измерения вибрации

- •12.3.4.5 - Вибрационная диагностика ГТД

- •12.3.5 - Диагностирование ГТД по газодинамическим параметрам

- •12.3.5.1 - Неисправности проточной части ГТД

- •12.3.5.2 - Требования к перечню контролируемых параметров

- •12.3.5.3 - Алгоритмы диагностирования проточной части ГТД

- •12.3.6 - Обеспечение диагностирования ГТД инструментальными методами

- •12.3.6.1 - Виды неисправностей, выявляемых инструментальными методами

- •12.3.6.2 - Методы и аппаратура инструментальной диагностики

- •12.3.6.2.1 - Оптический осмотр проточной части ГТД

- •12.3.6.2.2 - Ультразвуковой метод диагностирования

- •12.3.6.2.3 - Вихретоковый метод диагностирования

- •12.3.6.2.4 - Капиллярный метод диагностирования с применением портативных аэрозольных наборов

- •12.3.6.2.5 - Диагностирование состояния проточной части ГТД перспективными методами

- •12.3.7 - Особенности диагностирования технического состояния ГТД наземного применения на базе авиационных двигателей

- •12.3.7.1 - Особенности режимов эксплуатации

- •12.3.7.2 - Общие особенности диагностирования наземных ГТД

- •12.3.7.3 - Особенности диагностирования маслосистемы

- •12.3.7.5 - Особенности диагностирования проточной части

- •12.4 - Пусковые системы

- •12.4.1 - Пусковые системы авиационных ГТД

- •12.4.1.1 - Назначение

- •12.4.1.2 - Общие требования

- •12.4.1.3 - Состав пусковых систем

- •12.4.1.4 - Область эксплуатации двигателя, область запуска

- •12.4.1.6 - Надежность запуска

- •12.4.1.7 - Характеристики запуска

- •12.4.1.8. - Выбор типа и параметров стартера

- •12.4.1.9 - Особенности запуска двигателей двухроторных схем

- •12.4.1.10 - Системы зажигания

- •12.4.1.11 - Обеспечение характеристик запуска на разгоне

- •12.4.1.12 - Регулирование компрессора на пусковых режимах

- •12.4.2 - Особенности пусковых систем наземных ГТУ

- •12.4.4 - Перечень использованной литературы

- •12.5 - Воздушные системы ГТД

- •12.5.1 - Функции ВС

- •12.5.2 - Основные требования к ВС

- •12.5.3 - Общие и локальные ВС ГТД

- •12.5.4 - Работа локальных ВС

- •12.5.4.1 - ВС охлаждения турбин ГТД

- •12.5.4.2 - ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.1 - Работа ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.2 - Типы ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.3 - Построение общей схемы ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.3 - Противообледенительная система (ПОС)

- •12.5.4.4 - Система кондиционирования воздуха

- •12.5.4.5 - Система активного управления зазорами

- •12.5.4.6 - Системы внешнего охлаждения ГТД

- •12.5.4.7 - Системы внешнего обогрева ГТД

- •12.5.5 - Подготовка воздуха для ВС ГТД

- •12.5.6 - Особенности ВС наземных ГТУ

- •12.5.7 - Агрегаты ВС

- •12.5.9 - Перечень использованной литературы

- •12.6.1 - Общие требования

- •12.6.2 - Схемы маслосистем ГТД

- •12.6.2.1 - Маслосистема с регулируемым давлением масла

- •12.6.2.2 - Маслосистема с нерегулируемым давлением масла

- •12.6.2.3 - Маслосистемы ГТД промышленного применения

- •12.6.3 - Маслосистемы редукторов

- •12.6.3.1 - Маслосистемы авиационных редукторов

- •12.6.3.2 - Маслосистемы редукторов ГТУ

- •12.6.4 - Особенности проектирование маслосистем

- •12.6.5 - Агрегаты маслосистемы

- •12.6.5.1 - Бак масляный

- •12.6.5.2 - Насосы масляные

- •12.6.5.3 - Теплообменники

- •12.6.5.4 - Фильтры и очистители

- •12.6.5.5 - Воздухоотделители и суфлеры

- •12.6.6 - Перспективы развития маслосистем

- •12.6.8 – Перечень использованной литературы

- •12.7 - Гидравлические системы ГТД

- •12.7.1 - Гидросистемы управления реверсивными устройствами

- •12.7.1.1 - Централизованная гидросистема управления реверсивным устройством

- •12.7.1.2 - Автономная гидросистема управления реверсивным устройством

- •12.7.1.3 - Порядок проектирования гидросистем

- •12.7.3 - Перечень использованной литературы

- •12.8 - Дренажные системы

- •12.8.1 - Назначение и классификация систем

- •12.8.2 - Характеристика объектов дренажа

- •12.8.3 - Основные схемы и принцип действия систем

- •12.8.4 - Основные требования к дренажным системам

- •12.8.5 - Обеспечение работоспособности дренажных систем

- •12.8.6 - Особенности конструкции дренажных баков

- •12.8.8 - Перечень использованной литературы

- •Глава 13 - Обвязка авиационных ГТД

- •13.1 - Общая характеристика обвязки

- •13.2 - Конструкция обвязки

- •13.2.1 - Трубопроводные коммуникации

- •13.2.1.1 - Основные сведения

- •13.2.1.2 - Трубы и патрубки

- •13.2.1.3 - Соединения

- •13.2.1.4 - Компенсирующие устройства

- •13.2.1.5 - Соединительная арматура

- •13.2.1.6 - Узлы крепления

- •13.2.1.7 - Неисправности трубопроводов

- •13.2.2 - Электрические коммуникации

- •13.2.2.1 - Общие сведения

- •13.2.2.2 - Конструкция элементов

- •13.2.2.2.1 - Электрические жгуты

- •13.2.2.2.2 - Электрические провода

- •13.2.2.2.3 - Электрические соединители

- •13.2.2.2.4 - Материалы для изготовления электрических жгутов

- •13.2.3 - Узлы крепления агрегатов и датчиков

- •13.2.4 - Механическая проводка управления

- •13.3 - Проектирование обвязки

- •13.3.1 - Требования к обвязке

- •13.3.2 - Основные принципы и порядок проектирования обвязки

- •13.3.3 - Методы отработки конструкции обвязки

- •13.3.3.1 - Натурное макетирование

- •13.3.3.2 - Электронное макетирование обвязки

- •13.3.5 - Проектирование трубопроводных коммуникаций

- •13.3.6 - Проектирование электрических коммуникаций

- •13.3.6.1 - Требования к электрическим коммуникациям

- •13.3.6.2 - Порядок проектирования электрических коммуникаций

- •13.3.6.3 - Разработка электрических схем

- •13.3.6.4 - Разработка монтажных схем

- •13.3.6.5 - Разработка чертежей электрических жгутов

- •13.6 - Перечень использованной литературы

- •Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

- •14.1 - Теоретические основы динамики и прочности ГТД

- •14.1.1 - Напряженное состояние, тензор напряжений

- •14.1.2 - Уравнения равновесия

- •14.1.3 - Перемещения в деформируемом твердом теле. Тензор деформаций

- •14.1.4 - Уравнения совместности деформаций

- •14.1.5 - Обобщенный закон Гука

- •14.1.7 - Плоская задача теории упругости

- •14.1.8 - Пластическая деформация материала. Простое и сложное нагружение

- •14.1.11 - Ползучесть. Релаксация напряжений. Длительная прочность

- •14.1.12 - Усталостное разрушение элементов конструкций

- •14.1.13 - Малоцикловая усталость. Термическая усталость

- •14.1.14 - Накопление повреждений при нестационарном нагружении

- •14.1.15 - Закономерности развития трещин в элементах конструкций

- •14.1.16 - Свободные колебания системы с одной степенью свободы

- •14.1.17 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

- •14.1.18 - Колебания системы с вязким сопротивлением. Демпфирование колебаний

- •14.1.19 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы под действием произвольной периодической возмущающей силы

- •14.1.21 - Колебания системы с распределенной массой

- •14.2 - Статическая прочность и циклическая долговечность лопаток

- •14.2.1 - Нагрузки, действующие на лопатки. Расчетные схемы лопаток

- •14.2.2 - Напряжения растяжения в профильной части рабочей лопатки от центробежных сил

- •14.2.3 - Изгибающие моменты и напряжения изгиба от газодинамических сил

- •14.2.5 - Суммарные напряжения растяжения и изгиба в профильной части лопатки

- •14.2.6 - Температурные напряжения в лопатках

- •14.2.7 - Особенности напряженного состояния широкохордных рабочих лопаток

- •14.2.9 - Расчет соединения рабочих лопаток с дисками

- •14.2.10 - Расчет на прочность антивибрационных (бандажных) полок и удлинительной ножки лопатки

- •14.2.11 - Особенности расчета на прочность лопаток статора

- •14.2.13 - Анализ трехмерных полей напряжений и деформаций в лопатках

- •14.3 - Статическая прочность и циклическая долговечность дисков

- •14.3.1 - Расчетные схемы дисков

- •14.3.2 - Расчет напряжений в диске в плоской оссесимметричной постановке

- •14.3.3 - Общие закономерности напряженного состояния дисков

- •14.3.7 - Подтверждение циклического ресурса дисков на основе концепции допустимых повреждений

- •14.3.8 - Расчет роторов барабанного типа

- •14.3.9 - Расчет дисков радиальных турбомашин

- •14.3.10 - Оптимальное проектирование дисков. Равнопрочный диск

- •14.4 - Колебания и вибрационная прочность лопаток осевых компрессоров и турбин

- •14.4.2 - Приближенный расчет собственных частот колебаний лопаток

- •14.4.3 - Трехмерные модели колебаний лопаток

- •14.4.4 - Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на собственные частоты колебаний лопатки

- •14.4.6 - Автоколебания лопаток

- •14.4.7 - Демпфирование колебаний лопаток

- •14.4.8 - Вынужденные колебания лопаток. Резонансная диаграмма

- •14.4.9 - Математическое моделирование вынужденных колебаний лопаток

- •14.4.10 - Экспериментальное исследование колебаний лопаток

- •14.4.11 - Коэффициент запаса вибрационной прочности лопаток, пути его повышения

- •14.4.12 - Колебания дисков

- •14.5 - Динамика роторов. Вибрация ГТД

- •14.5.1 - Критическая частота вращения ротора. История вопроса

- •14.5.2 - Динамика одномассового ротора. Поступательные перемещения

- •14.5.3 - Динамика одномассового ротора. Угловые перемещения

- •14.5.4 - Динамика одномассового несимметричного ротора

- •14.5.5 - Ротор с распределенными параметрами

- •14.5.6 - Особенности колебаний системы роторов и корпусов

- •14.5.7 - Демпфирование колебаний роторов

- •14.5.7.1 - Конструкция и принцип действия демпферов колебаний роторов

- •14.5.7.2 - Расчет параметров демпфирования

- •14.5.7.3 - Особенности гидромеханики реальных демпферов

- •14.5.8 - Вибрация ГТД

- •14.5.8.1 - Источники возмущающих сил и спектр вибрации

- •14.5.8.3 - Статистические характеристики вибрации

- •14.5.8.4 - Измерение и нормирование вибрации

- •14.6 - Прочность корпусов и подвески двигателя

- •14.6.1 - Силовая схема корпуса. Условия работы силовых корпусов

- •14.6.4 - Устойчивость корпусных деталей

- •14.6.5 - Расчет корпусов на непробиваемость

- •14.6.6 - Расчет элементов подвески

- •14.8 – Перечень использованной литературы

- •Глава 15 - Шум ГТД

- •15.1 - Источники шума ГТД

- •15.3 - Методы оценки акустических характеристик

- •15.4 - Снижение шума ГТД

- •15.4.1 - Методология проектирования систем шумоглушения

- •15.4.2 - Шумоглушение в выходных устройствах авиационных ГТД

- •15.4.3 - Конструкция звукопоглощающих узлов авиационных ГТД

- •15.4.4 – Глушители шума в наземных ГТУ

- •15.4.5 – Конструкция глушителей шума наземных ГТД

- •15.7 – Список использованной литературы

- •Глава 16 - Газотурбинные двигатели как силовой привод

- •16.1 - ГТД в силовом приводе ГТЭС и ГПА

- •16.2 - ГТД в силовых (энергетических) установках кораблей и судов

- •16.3 - ГТД в силовых установках танков

- •16.5 - Компоновка корабельных и судовых ГГТД

- •16.6 - Компоновка ГТД в силовой установке танка

- •16.8 – Перечень использованной литературы

- •Глава 17 - Автоматизация проектирования и поддержки жизненного цикла ГТД

- •17.1 - Проектирование и информационная поддержка жизненного цикла ГТД (идеология CALS)

- •17.2 - Жизненный цикл изделия. Обзор методов проектирования

- •17.3 - Программные средства проектирования

- •17.4 - Аппаратные средства систем проектирования

- •17.5 - PDM-системы: роль и место в организации проектирования

- •17.6 - Организация производства и ERP-системы

- •17.7 - Параллельный инжиниринг. Интеграция эскизного и технического проектирования

- •17.8 - Переход на безбумажную технологию

- •17.10 - ИПИ-технологии и эксплуатация изделий

- •17.11 - ИПИ-технологии и управление качеством

- •17.12 - Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов

- •17.13 - Основы трехмерного проектирования

- •17.13.1 - Общие принципы трехмерного проектирования

- •17.13.1.1 - Способы создания геометрических моделей

- •17.13.1.2 - Основные термины объемной геометрической модели

- •17.13.1.3 - Принцип базового тела

- •17.13.1.4 - Основные термины при проектировании геометрической модели детали

- •17.13.2 - Управляющие структуры

- •17.13.3 - Принцип «Мастер-модели»

- •17.13.5 - Моделирование сборок

- •17.15 - Перечень использованной литературы

- •Глава 18 - Уплотнения в ГТД

- •18.1 - Уплотнение неподвижных соединений

- •18.2 - Уплотнения подвижных соединений

- •18.2.1 - Гидравлический расчет уплотнений подвижных соединений

- •18.3 - Уплотнение газового тракта между ротором и статором ГТД

- •18.3.1 - Лабиринтные уплотнения

- •18.3.2 - Щеточные уплотнения

- •18.3.3 - Скользящие сухие уплотнения газодинамические

- •18.3.4 - Скользящие сухие уплотнения газостатические

- •18.3.5 - Сравнение эффективностей уплотнений газового тракта между ротором и статором ГТД

- •18.4 - Примеры уплотнений газового тракта ГТД

- •18.4.1 - Пример 1

- •18.4.2 - Пример 2. Уплотнение статорной и роторной частей турбины

- •18.5 - Уплотнения масляных полостей опор роторов, редукторов, коробок приводов

- •18.7 - Перечень использованной литературы

Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

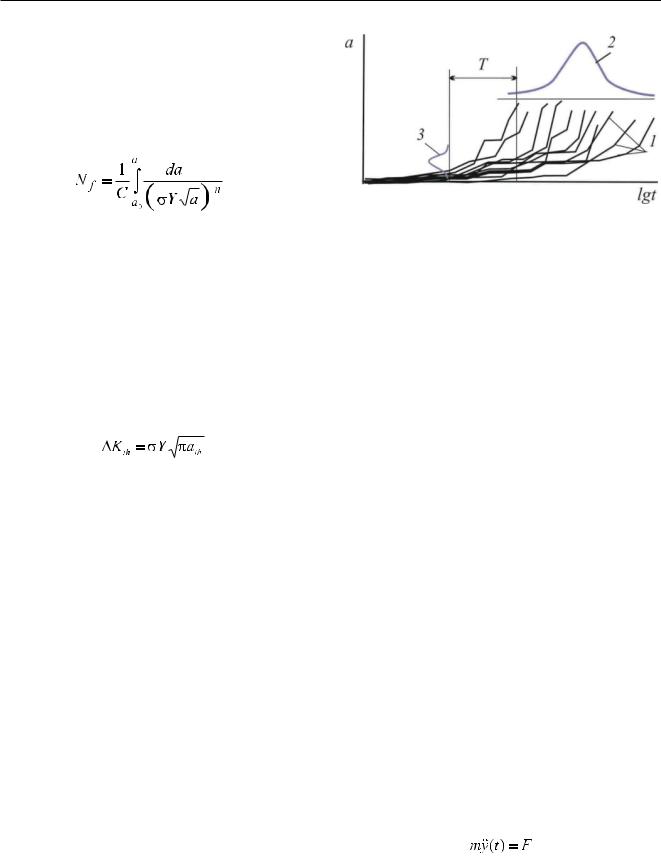

Характер изменения во времени длины трещины приведен на Рис. 14.1.15_4.

Интегрируя уравнение (14.1.15-7) методом разделения переменных можно определить ресурс работы детали, как число циклов при росте трещины от начального размера a0 до критического размера añ, получаемого из (14.1.15-5):

(14.1.15-9)

Учитывая, что параметр n значительно больше единицы, долговечность детали с трещиной резко уменьшается с увеличением напряжений.

Существование порогового размаха КИН ∆Kth (см. Рис. 14.1.15_3) означает возможность существования неразвивающихся трещин. Максимальный размер такой трещины ath при амплитуде напряжения σ или пороговое значение амплитуды напряжений при заданном размере трещины могут быть определены из условия:

(14.1.15-10)

Знание зависимости размера трещины от наработки детали (числа циклов N) дает методическую основу для выбора периодичности и средств диагностики трещин при эксплуатации деталей (см. Рис. 14.1.15_5). В силу влияния многочисленных случайных факторов, в реальных условиях возможно рассеяние кривых роста трещины a(N) и рассеяние времени до разрушения (кривые 1 на Рис. 14.1.15_5). Это рассеяние характеризуется некоторым законом распределения (кривая 2). Вероятность обнаружения трещины заданного размера, как величина случайная, также характеризуется некоторым законом распределения (кривая 3). Выбор периода T между диагностическими осмотрами детали в условиях эксплуатации должен обеспечивать заданную вероятность обнаружения трещины до разрушения.

Ограниченность методов механики разрушения в исследовании долговечности элементов конструкций с трещинами состоит в необходимости проведения специальных достаточно сложных экспериментов по определению характеристик трещиностойкости материалов, в чувствительности этих характеристик к условиям нагружения и технологическим факторам. Следует назвать, также, отсутствие достаточно достоверных и универсальных моделей для коротких (менее 0,5…1 мм) тре-

Рисунок 14.1.15_5 - К выбору периодичности осмотров при эксплуатационной диагностике трещин

щин, представляющих значительных практический интерес. Кроме того, механика разрушения не изу- чает процесс зарождения трещин. Тем не менее, некоторые результаты, получаемые в рамках описанного выше подхода, могут быть полезны при анализе поломок, выборе материалов, методов эксплуатационной диагностики.

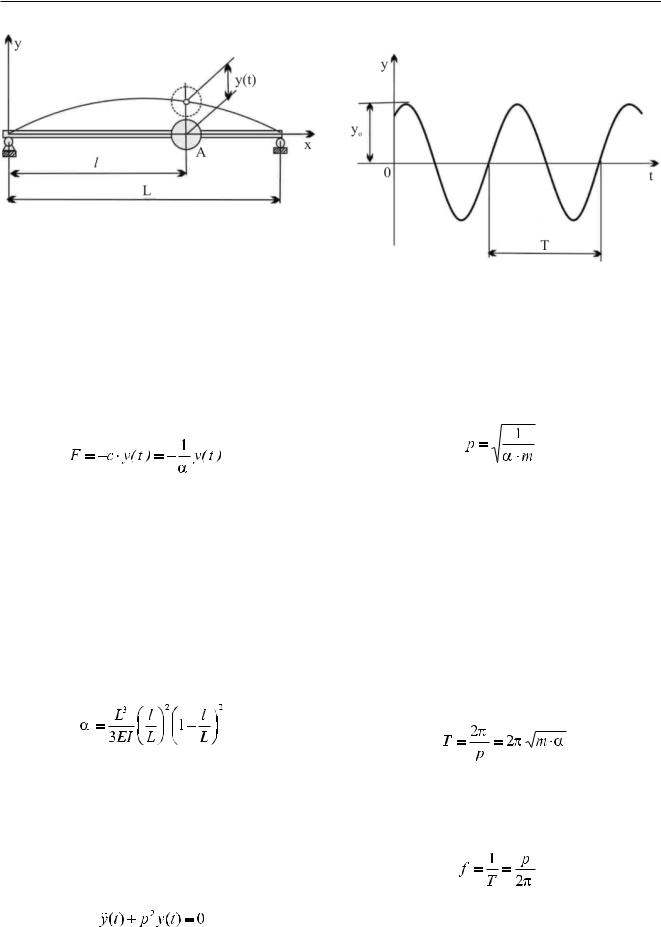

14.1.16 - Свободные колебания системы с одной степенью свободы

Колебания элементов авиационных двигателей часто являются причиной их поломок. Одна из важнейших задач конструктора – исключить опасные колебания. В настоящем разделе изложены основные положения теории колебаний упругих систем, необходимые при последующем изучении колебаний элементов авиационных двигателей.

Напомним, что системами с одной степенью свободы в механике называют системы, движение которых описывается одним параметром – обобщенным перемещением. Классическим примером такой системы является сосредоточенная масса m - груз, закрепленный в точке А на невесомом стержне (см. Рис. 14.1.16_1). Движение системы полностью определяется вертикальным перемещением груза y.

Движение груза описывается одним уравнением относительно неизвестного перемещения y(t):

(14.1.16-1)

ãäå y - вторую производную по времени;

F - равнодействующая сил, действующих на груз.

Далее для простоты пренебрегаем силой тяжести. Рассмотрим свободные колебания, которые про-

951

Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

Рисунок 14.1.16_1 - Свободные колебания груза, закрепленного на стержне

исходят при отсутствии внешних сил, включая силу сопротивления, вследствие, например, отклонения системы от положения равновесия в начальный момент. В этом случае F – сила упругости стержня, пропорциональная перемещению y(t) и направленная в противоположную сторону:

(14.1.16-2)

ãäå c – коэффициент жесткости; α – податливость стержня.

Податливость α представляет собой перемещение груза под действием единичной силы в точ- ке А (см. Рис. 14.1.16_1), c – силу, необходимую для создания единичного перемещения. Эти параметры системы определяются методами сопротивления материалов, например, с помощью интеграла Мора. Для изображенной на Рис. 14.1.16_1 системы, например,

(14.1.16-3)

ãäå E – модуль упругости материала;

I – момент инерции поперечного сечения стержня.

Подставляя (14.1.16-2) в (14.1.16-1) получаем дифференциальное уравнение свободных колебаний груза:

(14.1.16-4)

Рисунок 14.1.16_2 - Изменение во времени перемещения груза при свободных колебаниях

ãäå

(14.1.16-5)

Решение этого линейного обыкновенного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами представляет собой гармонические колебания (это легко проверяется подстановкой решения в уравнение) (см. Рис. 14.1.16_2):

y(t) = y0 cos(pt + ϕ) |

(14.1.16-6) |

ãäå y0 è ϕ - амплитуда и сдвиг фазы, зависящие от начальных условий - отклонения и скорости в момент времени t = 0.

Период колебаний

(14.1.16-7)

Число колебаний в единицу времени (техни- ческая частота, измеряемая в герцах):

(14.1.16-8)

Частота колебаний, как видно из (14.1.16-5), (14.1.16-8) тем больше, чем меньше масса груза и упругая податливость системы.

952

Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

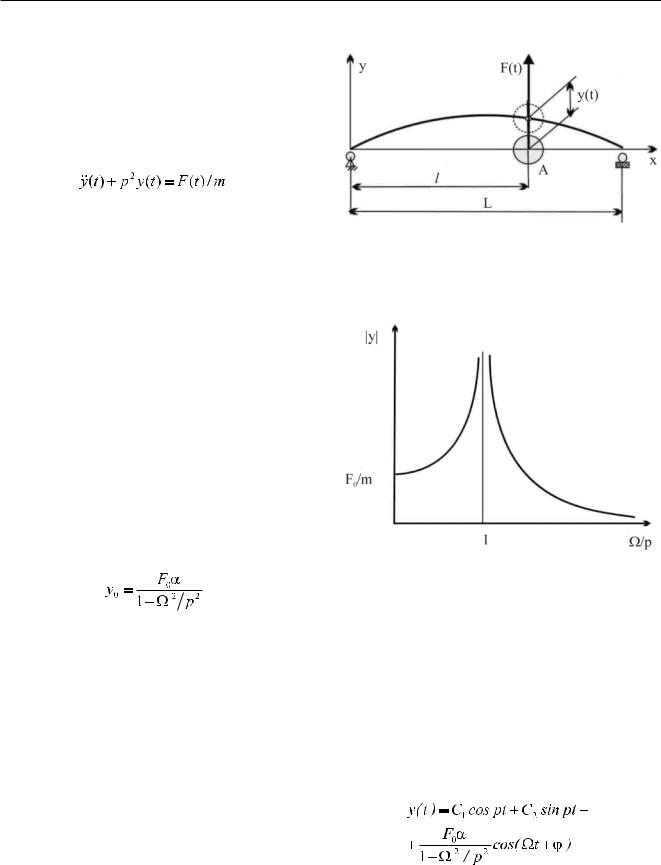

14.1.17 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

Рассмотрим теперь ситуацию, когда на груз действует внешняя возбуждающая сила (см. Рис. 14.1.17_1) F(t). По-прежнему пренебрегаем силами сопротивления и тяжести. Уравнение движения груза (14.1.16-4) становится неоднородным:

(14.1.17-1)

Рассмотрим важный частный случай, когда внешняя сила изменяется во времени по гармони- ческому закону:

F(t) = F0 cosΩt |

(14.1.17-2) |

Решение неоднородного линейного дифференциального уравнения (14.1.17-1) представляет собой сумму общего решения однородного уравнения (14.1.16-4) - свободных колебаний (14.1.16- 6), и частного решения неоднородного уравнения - вынужденных гармонических колебаний с частотой Ω :

y(t) = y0 cos(Ωt + ϕ) |

(14.1.17-3) |

Амплитуда вынужденных колебаний должна удовлетворять уравнению (14.1.17-2) и получается подстановкой в него решения (14.1.17-3):

(14.1.17-4)

Рассмотрим практически важный случай, когда свободные колебания отсутствуют. При частоте вынуждающей силы, близкой к нулю, амплитуда колебаний равна статическому перемещению груза F0α (см. Рис. 14.1.17_2). По мере приближения частоты вынуждающей частоты к собственной ча- стоте системы амплитуда возрастает, и при их совпадении возникает резонанс, когда амплитуда колебаний стремится к бесконечности. В реальной системе из-за потерь энергии амплитуда колебаний при резонансе конечна, однако резонансные колебания могут представлять серьезную опасность.

При частоте вынуждающей силы, существенно превышающей собственную частоту, перемещение практически отсутствует, т.е. система не реагирует на действие вынуждающей силы. Это явление используется для виброизоляции колеблющихся объектов. Их устанавливают на упругие

Рисунок 14.1.17_1 - Вынужденные колебания груза, закрепленного на стержне

Рисунок 14.1.17_2 - Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы

опоры низкой жесткости, обеспечивающие низкую собственную частоту колебаний системы.

Рассмотрим теперь случай, когда наряду с вынужденными колебаниями груз участвует в свободных колебаниях. Решение уравнения (14.1.17-2) имеет вид:

(14.1.17-5)

Константы C1 è C2 определяются из начальных условий. Пусть в начальный момент t = 0 перемещение и скорость груза равны нулю: y(0) = 0 è y’(0) = 0. Тогда

953

Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

Рисунок 14.1.17_3 - Изменение амплитуды колебаний вблизи резонанса («биения»)

C2 = 0 |

|

|

|

|

|

(14.1.17-6) |

|

|

|

|

|||

|

|

|

Подставляя в (14.1.17-5) получаем:

(14.1.17-6)

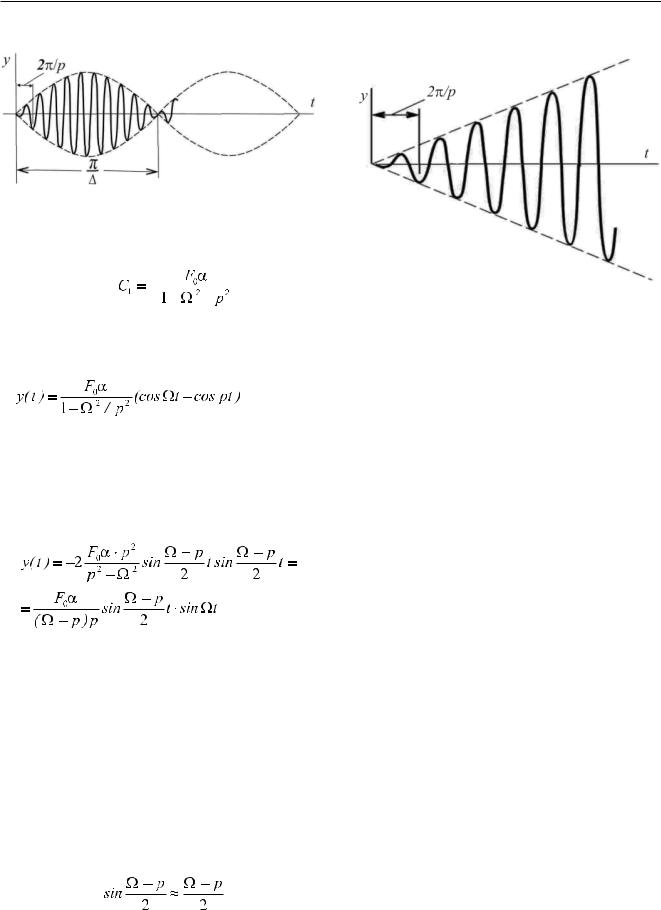

Практический интерес представляет случай, когда частота вынуждающей силы отличается от собственной частоты на малую величину Ω-p. В этом случае (14.1.17-6) можно преобразовать следующим образом:

(14.1.17-7)

Последнее выражение можно рассматривать как колебания с частотой вынуждающей силы Ω, амплитуда которых изменяется по гармоническому закону со значительно более низкой, чем Ω частотой Ω-p. Такие колебаний называются биениями. Их амплитуда, как видно из (114.1.17-7). тем больше, чем меньше разница ∆ = Ω-p (ñì. Ðèñ. 14.1.17_3).

При приближении к условиям резонанса Ω-p= 0 (14.1.17-7) можно преобразовать, принимая

y(t) = F0α·p / 2·t·sinΩt |

(14.1.17-8) |

Рисунок 14.1.17_4 - Возрастание амплитуды колебаний на резонансном режиме

Из последнего соотношения видно, что при возникновении резонансного режима амплитуда колебаний не возрастает мгновенно (см. Рис. 14.1.17_4). Даже при отсутствии потерь энергии бесконечная амплитуда за конечное время не может быть достигнута. Это обстоятельство часто используется, если по условиям работы машины резонансный режим неизбежен как «проходной». Если сделать переход через резонанс достаточно быстрым, резонансные колебания не успеют развиться до опасных амплитуд.

14.1.18 - Колебания системы с вязким сопротивлением. Демпфирование колебаний

В предыдущих разделах при исследовании свободных и вынужденных колебаний предполагалось, что в колебательной системе не действуют никакие силы сопротивления. Вследствие этого предположения в случае свободных колебаний получается, что амплитуда колебаний остается постоянной, хотя опыт и специальные эксперименты показывают, что со временем амплитуда уменьшается, колебания постепенно затухают. В случае вынужденных колебаний при резонансе получается, что амплитуда колебаний должна неограниченно увеличиваться, хотя на самом деле амплитуда всегда остается конечной. Чтобы более точно описать реальные колебательные процессы, необходимо учесть силы неупругого сопротивления. Эти

954

Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

Рисунок 14.1.18_1 - Свободные затухающие колебания

силы могут возникать от нескольких различных причин: трение между контактирующими поверхностями, сопротивление воздуха или жидкости, внутреннее трение в материале и т.д.

Вновь рассмотрим вынужденные колебания системы с одной степенью свободы, показанной на Рис. 14.1.17_1. Будем считать, что груз испытывает сопротивление, пропорциональное скорости его движения с коэффициентом K. Сила сопротивления Fc направлена в сторону, противоположную перемещению

. В уравнении колебаний (14.1.93) появится дополнительное слагаемое:

. В уравнении колебаний (14.1.93) появится дополнительное слагаемое:

(14.1.18-1)

(14.1.18-1)

Рассмотрим сначала свободные колебания

(14.1.18-2)

(14.1.18-2)

Решение этого линейного дифференциального с постоянными коэффициентами при K/m < 2p имеет характер затухающих колебаний (см. Рис. 14.1.18_1):

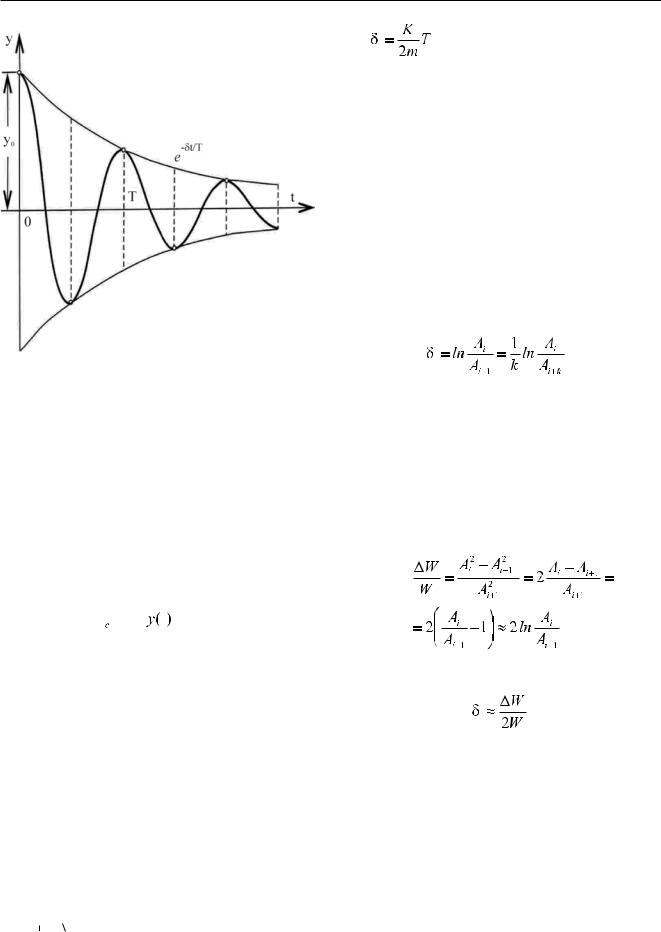

y(t) = y0exp(-δ · t / T) cos (p1t + ϕ) (14.1.18-3)

ãäå

- частота затухающих колебаний;

- частота затухающих колебаний;

- логарифмический декре-

мент колебаний;

T = 2π/p - период колебаний.

В практически важном случае слабого затухания собственная частота p1 близка к собственной частоте p, полученной без учета сопротивления,

Амплитуда колебаний (см. Рис. 14.1.18_1) снижается от цикла к циклу. Огибающая синусоиды, отражающая снижение амплитуды, подчиняется экспоненциальному закону exp(-δτ/T). Амплитуды колебаний в двух соседних циклах и через k циклов Ai, Ai+1 è Ai+k уменьшаются в отношении, равном логарифмическому декременту:

(14.1.18-4)

Из (14.1.18-4) видно, что чем больше значе- ние δ, тем больше потери энергии, тем быстрее затухают свободные колебания. Потенциальная энергия W при колебаниях пропорциональна квадрату амплитуды. Ее изменение ∆W за один период колебаний (энергия, рассеянная за один период колебаний), отнесенное к W, можно представить отношением:

,

èëè

(14.1.18-5)

С энергетической точки зрения, таким образом, декремент колебаний представляет собой отношение рассеянной за цикл колебаний энергии к удвоенному значению потенциальной энергии, запасенной в положении максимального отклонения от равновесия.

Вынужденные колебания системы с сопротивлением, пропорциональным скорости, под действием гармонической вынуждающей силы F(t)=FocosΩt описывается уравнением (14.1.18-3). Его решение при отсутствии свободных колебаний имеет вид:

955