- •Содержание

- •Глава 1 - Общие сведения о газотурбинных двигателях

- •1.1 — Введение

- •1.2.1.2 — Турбовинтовые двигатели и вертолетные ГТД

- •1.2.1.3 — Двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД)

- •1.2.1.4 — Двигатели для самолетов вертикального взлета и посадки

- •1.2.1.5 - Комбинированные двигатели для больших высот и скоростей полета

- •1.2.1.6 - Вспомогательные авиационные ГТД и СУ

- •1.2.2 - Авиационные СУ

- •1.2.3 - История развития авиационных ГТД

- •1.2.3.1 - Россия

- •1.2.3.2 - Германия

- •1.2.3.3 – Англия

- •1.3 - ГТД наземного и морского применения

- •1.3.1 - Области применения наземных и морских ГТД

- •1.3.1.1 -Механический привод промышленного оборудования

- •1.3.1.2 - Привод электрогенераторов

- •1.3.1.3 - Морское применение

- •1.3.2 - Основные типы наземных и морских ГТД

- •1.3.2.1 - Стационарные ГТД

- •1.3.2.2 - Наземные и морские ГТД, конвертированные из авиадвигателей

- •1.3.2.3 - Микротурбины

- •1.4 - Основные мировые производители ГТД

- •1.4.1 - Основные зарубежные производители ГТД

- •1.4.2 - Основные российские производители ГТД

- •1.6 - Перечень использованной литературы

- •Глава 2 - Основные параметры и требования к ГТД

- •2.1 - Основы рабочего процесса ГТД

- •2.1.1 - ГТД как тепловая машина

- •2.1.1.1 – Простой газотурбинный цикл

- •2.1.1.2 - Применение сложных циклов в ГТД

- •2.1.2 - Авиационный ГТД как движитель

- •2.1.3 - Полный к.п.д. и топливная эффективность (экономичность) ГТД

- •2.2 - Параметры ГТД

- •2.2.1 - Основные параметры авиационных ГТД

- •2.2.2 - Основные параметры наземных и морских приводных ГТД

- •2.3 - Требования к авиационным ГТД

- •2.3.1 - Требования к тяге (мощности)

- •2.3.2 – Требования к габаритным и массовым характеристикам

- •2.3.3 - Возможность развития ГТД по тяге (мощности)

- •2.3.4 - Требования к используемым горюче-смазочным материалам

- •2.3.4.1 - Топлива авиационных ГТД

- •2.3.4.2 – Авиационные масла

- •2.3.4.3 - Авиационные гидравлические жидкости

- •2.3.5 – Надежность авиационных ГТД

- •2.3.5.1 – Основные показатели

- •2.3.5.1.1 – Показатели безотказности, непосредственно влияющие на безопасность работы двигателя

- •2.3.5.2 – Методология обеспечения надежности

- •2.3.5.2.1 – Этап проектирования

- •2.3.6 - Ресурс авиационных ГТД

- •2.3.6.1 - Методология обеспечения ресурса

- •2.3.6.2 - Количественные показатели ресурса

- •2.3.7 - Требования производственной технологичности

- •2.3.8 - Требования эксплуатационной технологичности

- •2.3.8.1 - Эксплуатационная технологичность - показатель совершенства ГТД

- •2.3.8.2 - Основные качественные характеристики ЭТ

- •2.3.8.3 - Количественные показатели ЭТ

- •2.3.9 - Экономические требования к авиационным ГТД

- •2.3.9.1 - Себестоимость производства

- •2.3.9.2 - Стоимость ЖЦ двигателя

- •2.3.10 - Экологические требования

- •2.3.10.2 - Ограничения по шуму

- •2.3.12 - Соответствие требованиям летной годности

- •2.4 - Особенности требований к ГТД наземного применения

- •2.4.1 - Особенности требований к приводным ГТД для ГПА

- •2.4.1.1 - Требования к характеристикам ГТД

- •2.4.1.2 - Требования к ресурсам и надежности

- •2.4.1.4 - Используемые ГСМ

- •2.4.1.5 - Требования экологии и безопасности

- •2.4.1.6 - Требования производственной и эксплуатационной технологичности

- •2.4.2 - Особенности требований к ГТД энергетических установок

- •2.4.2.1 - Требования к характеристикам ГТД

- •2.4.2.2 - Используемые ГСМ

- •2.4.2.3 - Требования к ресурсам и надежности

- •2.4.2.4 - Требования к экологии и безопасности

- •2.4.2.5 - Требования к контролепригодности, ремонтопригодности и др.

- •2.5 - Методология проектирования

- •2.5.1 - Основные этапы проектирования ГТД

- •2.5.1.1 - Техническое задание

- •2.5.1.2 – Техническое предложение

- •2.5.1.3 – Эскизный проект

- •2.5.1.4 – Технический проект

- •2.5.1.5 – Разработка конструкторской документации

- •2.5.2 - Разработка конструкций ГТД на основе базовых газогенераторов

- •2.5.2.1 - Газогенератор – базовый узел ГТД

- •2.5.2.2 – Основные параметры и конструктивные схемы газогенераторов ГТД

- •2.5.2.3 – Создание ГТД различного назначения на базе единого газогенератора

- •2.6.1.1 — Общие положения по авиационным ГТД

- •2.6.1.2 — Общие положения по сертификации наземной техники

- •2.6.1.3 — Общие положения по сертификации производства и СМК

- •2.6.1.4 — Органы регулирования деятельности

- •2.6.1.4.1 — Авиационная техника

- •2.6.1.4.2 — Органы регулирования деятельности по сертификации производства и СМК

- •2.6.2.1 — Авиационная техника

- •2.6.2.2 — Наземная техника

- •2.6.2.3 Производство и СМК

- •2.6.2.4 — Принятые сокращения и обозначения

- •2.6.3.1 — Основные этапы создания авиационных ГТД

- •2.6.3.2 — Этапы процесса сертификации авиационных ГТД

- •Глава 3 - Конструктивные схемы ГТД

- •3.1 - Конструктивные схемы авиационных ГТД

- •3.1.1 - Турбореактивные двигатели

- •3.1.2 - Двухконтурные турбореактивные двигатели

- •3.1.3 - Турбовинтовые и вертолетные ГТД

- •3.2 - Конструктивные схемы наземных и морских ГТД

- •3.2.1 - Одновальные ГТД

- •3.2.2 - ГТД со свободной силовой турбиной

- •3.2.3 - ГТД со «связанным» КНД

- •3.2.4 - Конструктивные особенности наземных ГТД различного назначения

- •3.2.5 - Конструктивные особенности ГТД сложных циклов

- •3.4 - Перечень использованной литературы

- •Глава 4 - Силовые схемы ГТД

- •4.1 - Усилия, действующие в ГТД

- •4.1.2 - Крутящие моменты от газовых сил

- •Глава 5 - Компрессоры ГТД

- •6.4.4 - Корпуса КС

- •6.4.4.1 - Наружный корпус КС

- •6.4.4.2 - Внутренний корпус КС

- •6.4.4.3 - Разработка конструкции корпусов

- •6.4.5 - Системы зажигания ГТД

- •6.5 - Экспериментальная доводка КС

- •6.6 - Особенности КС двигателей наземного применения

- •6.7 - Перспективы развития камер сгорания ГТД

- •Глава 7 - Форсажные камеры

- •7.1 - Характеристики ФК

- •7.2 - Работа ФК

- •7.3 - Требования к ФК

- •7.4 - Схемы ФК

- •7.4.2 - Вихревые ФК

- •7.4.3 - ФК с аэродинамической стабилизацией

- •7.5 - Основные элементы ФК

- •7.5.1 - Смеситель

- •7.5.2 - Диффузоры

- •7.5.3 - Фронтовые устройства

- •7.5.4 - Корпусы и экраны

- •7.6 - Управление работой ФК

- •7.6.1 - Розжиг ФК

- •7.6.2 - Управление ФК на режимах приемистости и сброса

- •7.6.3 - Управление ФК на стационарных режимах

- •Глава 8 - Турбины ГТД

- •8.2 - Аэродинамическое проектирование турбины

- •8.2.2 - Технология одномерного проектирования турбины

- •8.2.4 - 2D/3D-моделирование невязкого потока в проточной части турбины

- •8.2.5 - 2D/3D-моделирование вязкого потока в турбине

- •8.2.6 - Синтез геометрии профилей и лопаточных венцов

- •8.2.7 - Одномерное проектирование турбины

- •8.2.7.1 - Выбор количества ступеней ТВД

- •8.2.7.2 - Выбор количества ступеней ТНД

- •8.2.7.3 - Аэродинамическое проектирование и к.п.д. турбины

- •8.2.9 - Методы управления пространственным потоком в турбине

- •8.2.10 - Экспериментальное обеспечение аэродинамического проектирования

- •8.2.11 - Перечень использованной литературы

- •8.3 - Охлаждение деталей турбины

- •8.3.1 - Тепловое состояние элементов турбин

- •8.3.1.1 - Принципы охлаждения

- •8.3.2 - Конвективное, пленочное и пористое охлаждение

- •8.3.3 - Гидравлический расчет систем охлаждения

- •8.3.4 - Методология расчета температур основных деталей турбин

- •8.3.5 - Расчет полей температур в лопатках

- •8.3.6 - Перечень использованной литературы

- •8.4 - Роторы турбин

- •8.4.1 - Конструкции роторов

- •8.4.1.1 - Диски турбин

- •8.4.1.2 - Роторы ТВД

- •8.4.1.3 - Роторы ТНД и СТ

- •8.4.1.4 - Примеры доводки и совершенствования роторов

- •8.4.1.5 - Предотвращение раскрутки и разрушения дисков

- •8.4.2 - Рабочие лопатки турбин

- •8.4.2.1 - Соединение рабочих лопаток с диском

- •8.4.3 - Охлаждение рабочих лопаток

- •8.4.4 - Перечень использованной литературы

- •8.5 - Статоры турбин

- •8.5.1 - Корпусы турбин

- •8.5.2 - Сопловые аппараты

- •8.5.3 - Аппараты закрутки

- •8.5.4 – Перечень использованной литературы

- •8.6 - Радиальные зазоры в турбинах

- •8.6.1 - Влияние радиального зазора на к.п.д. турбины

- •8.6.2 - Изменение радиальных зазоров турбины в работе

- •8.6.3 - Управление радиальными зазорами

- •8.6.4 - Выбор радиального зазора при проектировании

- •8.6.5 - Перечень использованной литературы

- •8.7 - Герметизация проточной части

- •8.7.1 - Герметизация ротора и статора от утечек охлаждающего воздуха

- •8.7.2 - Уплотнения между ротором и статором

- •8.7.3 - Перечень использованной литературы

- •8.8 - Материалы основных деталей турбины

- •8.8.1 - Диски и роторные детали турбины

- •8.8.2 - Сопловые и рабочие лопатки

- •8.8.3 - Покрытия лопаток

- •8.8.4 - Корпусы турбин

- •8.9.1 - Перечень использованной литературы

- •8.10.1 - Прогары и трещины лопаток ТВД

- •8.10.3 - Недостаточный циклический ресурс и поломки роторных деталей

- •8.10.4 - Устранение дефектов турбины в ходе доводки

- •8.11 - Перспективы развития конструкций и методов проектирования турбин

- •8.11.1 - 2D-аэродинамика: эффективные охлаждаемые лопатки ТВД

- •8.11.2 - 2D-аэродинамика: сокращение количества лопаток

- •8.11.3 - Противоположное вращение роторов ТВД и ТНД

- •8.11.4 - 2D-аэродинамика: эффективные решетки профилей ТНД

- •8.11.5 - 3D-аэродинамика: эффективные формы лопаточных венцов

- •8.11.6 - Новые материалы и покрытия для лопаток и дисков

- •8.11.7 - Совершенствование конструкций охлаждаемых лопаток

- •8.11.8 - Оптимизированные системы управления радиальными зазорами

- •8.11.9 - Развитие средств и методов проектирования

- •Глава 9 - Выходные устройства ГТД

- •9.1 - Нерегулируемые сопла

- •9.2 - Выходные устройства ТРДД

- •9.2.1 - Выходные устройства со смешением потоков

- •9.2.2 - Выходные устройства ТРДД с раздельным истечением потоков

- •9.3 - Регулируемые сопла

- •9.3.1 - Осесимметричные регулируемые сопла

- •9.3.1.1 - Регулируемое сопло двигателя Д30-Ф6

- •9.3.2 - Плоские сопла

- •9.4 - Выходные устройства двигателей самолетов укороченного и вертикального взлета-посадки

- •9.5 - «Малозаметные» выходные устройства

- •9.6 - Реверсивные устройства

- •9.6.1 - Реверсивные устройства ковшового типа

- •9.6.2 - Реверсивные устройства створчатого типа

- •9.6.3.1 - Гидравлический привод реверсивного устройства

- •9.6.3.3 - Механический замок фиксации положения реверсивного устройства

- •9.7 - Приводы выходных устройств

- •9.7.1 - Пневмопривод

- •9.7.2 - Пневмомеханический привод

- •9.8 - Выходные устройства диффузорного типа

- •9.8.1 - Конические диффузоры

- •9.8.2 - Осекольцевые диффузоры

- •9.8.3 - Улитки

- •9.8.4 - Соединения с выхлопными шахтами

- •9.8.5 - Выходные устройства вертолетных ГТД

- •9.12 - Перечень использованной литературы

- •Глава 10 - Привод агрегатов, редукторы, муфты ГТД

- •10.1 - Привод агрегатов ГТД

- •10.1.1 - Центральный привод

- •10.1.2 - Коробки приводов агрегатов

- •10.2 - Редукторы ГТД

- •10.2.1 - Редукторы ТВД

- •10.2.1.1 - Общие требования, кинематические схемы

- •10.2.1.2 - Конструкция редукторов ТВД

- •10.2.2 - Редукторы привода несущего и рулевого винтов вертолетов

- •10.2.2.1 - Редукторы привода несущего винта

- •10.2.2.1.1 - Кинематические схемы главных редукторов вертолетов

- •10.2.2.1.2 - Конструкция главных редукторов вертолетов

- •10.2.2.2 - Редукторы хвостовые и промежуточные

- •10.2.3 - Редукторы ГТУ

- •10.2.3.1 - Конструкция редукторов

- •10.3 - Муфты приводов ГТД и ГТУ

- •10.3.1 - Требования к муфтам

- •10.3.2 - Конструкция муфт

- •10.4 - Проектирование приводов агрегатов ГТД

- •10.4.1 - Проектирование центрального привода

- •10.4.1.1 - Конструкция центрального привода

- •10.4.2 - Проектирование коробок приводов агрегатов

- •10.4.2.1 - Конструкция коробки приводов агрегатов

- •10. 5 - Проектирование редукторов

- •10.5.1 - Особенности проектирования редукторов ТВД

- •10.5.2 - Особенности проектирования вертолетных редукторов

- •10.5.3 - Особенности проектирования редукторов ГТУ

- •10.6.1 - Требования к зубчатым передачам

- •10.6.2 - Классификация зубчатых передач

- •10.6.3 - Исходный производящий контур

- •10.6.4 - Нагруженность зубчатых передач

- •10.6.5 - Конструктивные параметры зубчатых передач

- •10.6.5.1 - Конструкции зубчатых колес

- •10.6.6 - Материалы зубчатых колес, способы упрочнения

- •Глава 11 - Пусковые устройства

- •11.1 - Общие сведения

- •11.1.1 - Основные типы пусковых устройств современных ГТД

- •11.1.2 - Технические характеристики пусковых устройств современных ГТД

- •11.2 - Электрические пусковые устройства ГТД

- •11.3 - Воздушные пусковые устройства ГТД

- •11.3.1 - Воздушно - турбинные пусковые устройства ГТД

- •11.3.2 - Регулирующие и отсечные воздушные заслонки

- •11.3.3 - Струйное пусковое устройство ГТД

- •11.4 - Турбокомпрессорные пусковые устройства ГТД

- •11.4.1 - Классификация ТКС ГТД

- •11.4.2 - Принцип действия ТКС

- •11.4.3 - Одновальный ТКС

- •11.4.4 - ТКС со свободной турбиной

- •11.4.5 - Особенности систем ТКС

- •11.5 - Гидравлические пусковые устройства ГТД

- •11.5.1 - Конструкция гидравлических стартеров

- •11.6 - Особенности пусковых устройств ГТД наземного применения

- •11.6.1 - Электрические пусковые устройства

- •11.6.2 - Газовые пусковые устройства

- •11.6.3 - Гидравлические пусковые устройства

- •11.7 - Редукторы пусковых устройств

- •11.8 - Муфты свободного хода пусковых устройств

- •11.8.1 - Муфты свободного хода роликового типа

- •11.8.2 – Муфты свободного хода храпового типа

- •11.9 – Системы смазки пусковых устройств

- •11.11 - Перечень используемой литературы

- •Глава 12 - Системы ГТД

- •12.1.1 - Системы автоматического управления и контроля авиационных ГТД

- •12.1.1.1 - Назначение САУ

- •12.1.1.2 - Состав САУ

- •12.1.1.3 - Основные характеристики САУ

- •12.1.1.5.2 - Порядок разработки САУ

- •12.1.1.5.3 - Основные принципы выбора варианта САУ в процессе проектирования

- •12.1.1.5.4 - Структурное построение САУ

- •12.1.1.5.5 - Программы управления ГТД

- •12.1.1.5.6 - Расчет и анализ показателей надежности

- •12.1.2 - САУ наземных ГТУ

- •12.1.2.1 - Назначение САУ

- •12.1.2.2 - Выбор САУ ГТУ и ее элементов

- •12.1.2.3 - Состав САУ ГТУ

- •12.1.2.4 - Основные характеристики САУ

- •12.1.2.5 - Работа САУ ГТУ

- •12.1.2.6 - Блок управления двигателем (БУД)

- •12.1.2.7 - Особенности системы контроля и диагностики наземных ГТД

- •12.1.4 – Перечень использованной литературы

- •12.2 - Топливные системы ГТД

- •12.2.1 - Топливные системы авиационных ГТД

- •12.2.1.1 - Назначение топливной системы

- •12.2.1.2 - Состав топливной системы

- •12.2.1.3 - Основные характеристики топливной системы

- •12.2.1.4 - Работа топливной системы

- •12.2.1.5 - Выбор топливной системы и ее элементов

- •12.2.1.5.1 – Выбор топливной системы

- •12.2.1.5.2 - Выбор насосов топливной системы

- •12.2.1.5.3 - Определение подогревов топлива в топливной системе

- •12.2.1.5.5 - Математическая модель топливной системы

- •12.2.1.6 - Гидроцилиндры

- •12.2.1.7 - Топливные фильтры

- •12.2.2 - Особенности топливных систем ГТУ

- •12.2.2.1 - Назначение топливной системы

- •12.2.2.2 - Выбор топливной системы и ее элементов

- •12.2.2.3 - Основные характеристики топливной системы

- •12.2.2.4 - Работа топливной системы

- •12.2.4 – Перечень использованной литературы

- •12.3 - Системы диагностики

- •12.3.1 - Общие вопросы диагностирования

- •12.3.1.1 - Задачи диагностирования ГТД

- •12.3.1.3 - Диагностируемые системы ГТД

- •12.3.1.4 - Виды наземного и бортового диагностирования ГТД

- •12.3.1.5 - Структура систем диагностики

- •12.3.1.6 - Регламент диагностирования ГТД

- •12.3.1.7 - Регистрация параметров ГТД

- •12.3.2 - Диагностирование системы механизации ГТД, САУ и ТП ГТД

- •12.3.3 - Диагностирование работы маслосистемы и состояния узлов ГТД, работающих в масле

- •12.3.3.1 - Неисправности маслосистемы и узлов ГТД, работающих в масле

- •12.3.3.2 - Диагностирование по параметрам маслосистемы

- •12.3.3.3 - Контроль содержания в масле частиц износа (трибодиагностика)

- •12.3.4 - Контроль и диагностика по параметрам вибрации ГТД

- •12.3.4.1 - Параметры вибрации и единицы изменения

- •12.3.4.2 - Статистические характеристики вибрации

- •12.3.4.3 - Причины возникновения вибрации в ГТД

- •12.3.4.4 - Датчики измерения вибрации

- •12.3.4.5 - Вибрационная диагностика ГТД

- •12.3.5 - Диагностирование ГТД по газодинамическим параметрам

- •12.3.5.1 - Неисправности проточной части ГТД

- •12.3.5.2 - Требования к перечню контролируемых параметров

- •12.3.5.3 - Алгоритмы диагностирования проточной части ГТД

- •12.3.6 - Обеспечение диагностирования ГТД инструментальными методами

- •12.3.6.1 - Виды неисправностей, выявляемых инструментальными методами

- •12.3.6.2 - Методы и аппаратура инструментальной диагностики

- •12.3.6.2.1 - Оптический осмотр проточной части ГТД

- •12.3.6.2.2 - Ультразвуковой метод диагностирования

- •12.3.6.2.3 - Вихретоковый метод диагностирования

- •12.3.6.2.4 - Капиллярный метод диагностирования с применением портативных аэрозольных наборов

- •12.3.6.2.5 - Диагностирование состояния проточной части ГТД перспективными методами

- •12.3.7 - Особенности диагностирования технического состояния ГТД наземного применения на базе авиационных двигателей

- •12.3.7.1 - Особенности режимов эксплуатации

- •12.3.7.2 - Общие особенности диагностирования наземных ГТД

- •12.3.7.3 - Особенности диагностирования маслосистемы

- •12.3.7.5 - Особенности диагностирования проточной части

- •12.4 - Пусковые системы

- •12.4.1 - Пусковые системы авиационных ГТД

- •12.4.1.1 - Назначение

- •12.4.1.2 - Общие требования

- •12.4.1.3 - Состав пусковых систем

- •12.4.1.4 - Область эксплуатации двигателя, область запуска

- •12.4.1.6 - Надежность запуска

- •12.4.1.7 - Характеристики запуска

- •12.4.1.8. - Выбор типа и параметров стартера

- •12.4.1.9 - Особенности запуска двигателей двухроторных схем

- •12.4.1.10 - Системы зажигания

- •12.4.1.11 - Обеспечение характеристик запуска на разгоне

- •12.4.1.12 - Регулирование компрессора на пусковых режимах

- •12.4.2 - Особенности пусковых систем наземных ГТУ

- •12.4.4 - Перечень использованной литературы

- •12.5 - Воздушные системы ГТД

- •12.5.1 - Функции ВС

- •12.5.2 - Основные требования к ВС

- •12.5.3 - Общие и локальные ВС ГТД

- •12.5.4 - Работа локальных ВС

- •12.5.4.1 - ВС охлаждения турбин ГТД

- •12.5.4.2 - ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.1 - Работа ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.2 - Типы ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.3 - Построение общей схемы ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.3 - Противообледенительная система (ПОС)

- •12.5.4.4 - Система кондиционирования воздуха

- •12.5.4.5 - Система активного управления зазорами

- •12.5.4.6 - Системы внешнего охлаждения ГТД

- •12.5.4.7 - Системы внешнего обогрева ГТД

- •12.5.5 - Подготовка воздуха для ВС ГТД

- •12.5.6 - Особенности ВС наземных ГТУ

- •12.5.7 - Агрегаты ВС

- •12.5.9 - Перечень использованной литературы

- •12.6.1 - Общие требования

- •12.6.2 - Схемы маслосистем ГТД

- •12.6.2.1 - Маслосистема с регулируемым давлением масла

- •12.6.2.2 - Маслосистема с нерегулируемым давлением масла

- •12.6.2.3 - Маслосистемы ГТД промышленного применения

- •12.6.3 - Маслосистемы редукторов

- •12.6.3.1 - Маслосистемы авиационных редукторов

- •12.6.3.2 - Маслосистемы редукторов ГТУ

- •12.6.4 - Особенности проектирование маслосистем

- •12.6.5 - Агрегаты маслосистемы

- •12.6.5.1 - Бак масляный

- •12.6.5.2 - Насосы масляные

- •12.6.5.3 - Теплообменники

- •12.6.5.4 - Фильтры и очистители

- •12.6.5.5 - Воздухоотделители и суфлеры

- •12.6.6 - Перспективы развития маслосистем

- •12.6.8 – Перечень использованной литературы

- •12.7 - Гидравлические системы ГТД

- •12.7.1 - Гидросистемы управления реверсивными устройствами

- •12.7.1.1 - Централизованная гидросистема управления реверсивным устройством

- •12.7.1.2 - Автономная гидросистема управления реверсивным устройством

- •12.7.1.3 - Порядок проектирования гидросистем

- •12.7.3 - Перечень использованной литературы

- •12.8 - Дренажные системы

- •12.8.1 - Назначение и классификация систем

- •12.8.2 - Характеристика объектов дренажа

- •12.8.3 - Основные схемы и принцип действия систем

- •12.8.4 - Основные требования к дренажным системам

- •12.8.5 - Обеспечение работоспособности дренажных систем

- •12.8.6 - Особенности конструкции дренажных баков

- •12.8.8 - Перечень использованной литературы

- •Глава 13 - Обвязка авиационных ГТД

- •13.1 - Общая характеристика обвязки

- •13.2 - Конструкция обвязки

- •13.2.1 - Трубопроводные коммуникации

- •13.2.1.1 - Основные сведения

- •13.2.1.2 - Трубы и патрубки

- •13.2.1.3 - Соединения

- •13.2.1.4 - Компенсирующие устройства

- •13.2.1.5 - Соединительная арматура

- •13.2.1.6 - Узлы крепления

- •13.2.1.7 - Неисправности трубопроводов

- •13.2.2 - Электрические коммуникации

- •13.2.2.1 - Общие сведения

- •13.2.2.2 - Конструкция элементов

- •13.2.2.2.1 - Электрические жгуты

- •13.2.2.2.2 - Электрические провода

- •13.2.2.2.3 - Электрические соединители

- •13.2.2.2.4 - Материалы для изготовления электрических жгутов

- •13.2.3 - Узлы крепления агрегатов и датчиков

- •13.2.4 - Механическая проводка управления

- •13.3 - Проектирование обвязки

- •13.3.1 - Требования к обвязке

- •13.3.2 - Основные принципы и порядок проектирования обвязки

- •13.3.3 - Методы отработки конструкции обвязки

- •13.3.3.1 - Натурное макетирование

- •13.3.3.2 - Электронное макетирование обвязки

- •13.3.5 - Проектирование трубопроводных коммуникаций

- •13.3.6 - Проектирование электрических коммуникаций

- •13.3.6.1 - Требования к электрическим коммуникациям

- •13.3.6.2 - Порядок проектирования электрических коммуникаций

- •13.3.6.3 - Разработка электрических схем

- •13.3.6.4 - Разработка монтажных схем

- •13.3.6.5 - Разработка чертежей электрических жгутов

- •13.6 - Перечень использованной литературы

- •Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

- •14.1 - Теоретические основы динамики и прочности ГТД

- •14.1.1 - Напряженное состояние, тензор напряжений

- •14.1.2 - Уравнения равновесия

- •14.1.3 - Перемещения в деформируемом твердом теле. Тензор деформаций

- •14.1.4 - Уравнения совместности деформаций

- •14.1.5 - Обобщенный закон Гука

- •14.1.7 - Плоская задача теории упругости

- •14.1.8 - Пластическая деформация материала. Простое и сложное нагружение

- •14.1.11 - Ползучесть. Релаксация напряжений. Длительная прочность

- •14.1.12 - Усталостное разрушение элементов конструкций

- •14.1.13 - Малоцикловая усталость. Термическая усталость

- •14.1.14 - Накопление повреждений при нестационарном нагружении

- •14.1.15 - Закономерности развития трещин в элементах конструкций

- •14.1.16 - Свободные колебания системы с одной степенью свободы

- •14.1.17 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

- •14.1.18 - Колебания системы с вязким сопротивлением. Демпфирование колебаний

- •14.1.19 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы под действием произвольной периодической возмущающей силы

- •14.1.21 - Колебания системы с распределенной массой

- •14.2 - Статическая прочность и циклическая долговечность лопаток

- •14.2.1 - Нагрузки, действующие на лопатки. Расчетные схемы лопаток

- •14.2.2 - Напряжения растяжения в профильной части рабочей лопатки от центробежных сил

- •14.2.3 - Изгибающие моменты и напряжения изгиба от газодинамических сил

- •14.2.5 - Суммарные напряжения растяжения и изгиба в профильной части лопатки

- •14.2.6 - Температурные напряжения в лопатках

- •14.2.7 - Особенности напряженного состояния широкохордных рабочих лопаток

- •14.2.9 - Расчет соединения рабочих лопаток с дисками

- •14.2.10 - Расчет на прочность антивибрационных (бандажных) полок и удлинительной ножки лопатки

- •14.2.11 - Особенности расчета на прочность лопаток статора

- •14.2.13 - Анализ трехмерных полей напряжений и деформаций в лопатках

- •14.3 - Статическая прочность и циклическая долговечность дисков

- •14.3.1 - Расчетные схемы дисков

- •14.3.2 - Расчет напряжений в диске в плоской оссесимметричной постановке

- •14.3.3 - Общие закономерности напряженного состояния дисков

- •14.3.7 - Подтверждение циклического ресурса дисков на основе концепции допустимых повреждений

- •14.3.8 - Расчет роторов барабанного типа

- •14.3.9 - Расчет дисков радиальных турбомашин

- •14.3.10 - Оптимальное проектирование дисков. Равнопрочный диск

- •14.4 - Колебания и вибрационная прочность лопаток осевых компрессоров и турбин

- •14.4.2 - Приближенный расчет собственных частот колебаний лопаток

- •14.4.3 - Трехмерные модели колебаний лопаток

- •14.4.4 - Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на собственные частоты колебаний лопатки

- •14.4.6 - Автоколебания лопаток

- •14.4.7 - Демпфирование колебаний лопаток

- •14.4.8 - Вынужденные колебания лопаток. Резонансная диаграмма

- •14.4.9 - Математическое моделирование вынужденных колебаний лопаток

- •14.4.10 - Экспериментальное исследование колебаний лопаток

- •14.4.11 - Коэффициент запаса вибрационной прочности лопаток, пути его повышения

- •14.4.12 - Колебания дисков

- •14.5 - Динамика роторов. Вибрация ГТД

- •14.5.1 - Критическая частота вращения ротора. История вопроса

- •14.5.2 - Динамика одномассового ротора. Поступательные перемещения

- •14.5.3 - Динамика одномассового ротора. Угловые перемещения

- •14.5.4 - Динамика одномассового несимметричного ротора

- •14.5.5 - Ротор с распределенными параметрами

- •14.5.6 - Особенности колебаний системы роторов и корпусов

- •14.5.7 - Демпфирование колебаний роторов

- •14.5.7.1 - Конструкция и принцип действия демпферов колебаний роторов

- •14.5.7.2 - Расчет параметров демпфирования

- •14.5.7.3 - Особенности гидромеханики реальных демпферов

- •14.5.8 - Вибрация ГТД

- •14.5.8.1 - Источники возмущающих сил и спектр вибрации

- •14.5.8.3 - Статистические характеристики вибрации

- •14.5.8.4 - Измерение и нормирование вибрации

- •14.6 - Прочность корпусов и подвески двигателя

- •14.6.1 - Силовая схема корпуса. Условия работы силовых корпусов

- •14.6.4 - Устойчивость корпусных деталей

- •14.6.5 - Расчет корпусов на непробиваемость

- •14.6.6 - Расчет элементов подвески

- •14.8 – Перечень использованной литературы

- •Глава 15 - Шум ГТД

- •15.1 - Источники шума ГТД

- •15.3 - Методы оценки акустических характеристик

- •15.4 - Снижение шума ГТД

- •15.4.1 - Методология проектирования систем шумоглушения

- •15.4.2 - Шумоглушение в выходных устройствах авиационных ГТД

- •15.4.3 - Конструкция звукопоглощающих узлов авиационных ГТД

- •15.4.4 – Глушители шума в наземных ГТУ

- •15.4.5 – Конструкция глушителей шума наземных ГТД

- •15.7 – Список использованной литературы

- •Глава 16 - Газотурбинные двигатели как силовой привод

- •16.1 - ГТД в силовом приводе ГТЭС и ГПА

- •16.2 - ГТД в силовых (энергетических) установках кораблей и судов

- •16.3 - ГТД в силовых установках танков

- •16.5 - Компоновка корабельных и судовых ГГТД

- •16.6 - Компоновка ГТД в силовой установке танка

- •16.8 – Перечень использованной литературы

- •Глава 17 - Автоматизация проектирования и поддержки жизненного цикла ГТД

- •17.1 - Проектирование и информационная поддержка жизненного цикла ГТД (идеология CALS)

- •17.2 - Жизненный цикл изделия. Обзор методов проектирования

- •17.3 - Программные средства проектирования

- •17.4 - Аппаратные средства систем проектирования

- •17.5 - PDM-системы: роль и место в организации проектирования

- •17.6 - Организация производства и ERP-системы

- •17.7 - Параллельный инжиниринг. Интеграция эскизного и технического проектирования

- •17.8 - Переход на безбумажную технологию

- •17.10 - ИПИ-технологии и эксплуатация изделий

- •17.11 - ИПИ-технологии и управление качеством

- •17.12 - Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов

- •17.13 - Основы трехмерного проектирования

- •17.13.1 - Общие принципы трехмерного проектирования

- •17.13.1.1 - Способы создания геометрических моделей

- •17.13.1.2 - Основные термины объемной геометрической модели

- •17.13.1.3 - Принцип базового тела

- •17.13.1.4 - Основные термины при проектировании геометрической модели детали

- •17.13.2 - Управляющие структуры

- •17.13.3 - Принцип «Мастер-модели»

- •17.13.5 - Моделирование сборок

- •17.15 - Перечень использованной литературы

- •Глава 18 - Уплотнения в ГТД

- •18.1 - Уплотнение неподвижных соединений

- •18.2 - Уплотнения подвижных соединений

- •18.2.1 - Гидравлический расчет уплотнений подвижных соединений

- •18.3 - Уплотнение газового тракта между ротором и статором ГТД

- •18.3.1 - Лабиринтные уплотнения

- •18.3.2 - Щеточные уплотнения

- •18.3.3 - Скользящие сухие уплотнения газодинамические

- •18.3.4 - Скользящие сухие уплотнения газостатические

- •18.3.5 - Сравнение эффективностей уплотнений газового тракта между ротором и статором ГТД

- •18.4 - Примеры уплотнений газового тракта ГТД

- •18.4.1 - Пример 1

- •18.4.2 - Пример 2. Уплотнение статорной и роторной частей турбины

- •18.5 - Уплотнения масляных полостей опор роторов, редукторов, коробок приводов

- •18.7 - Перечень использованной литературы

Глава 13 - Обвязка авиационных ГТД

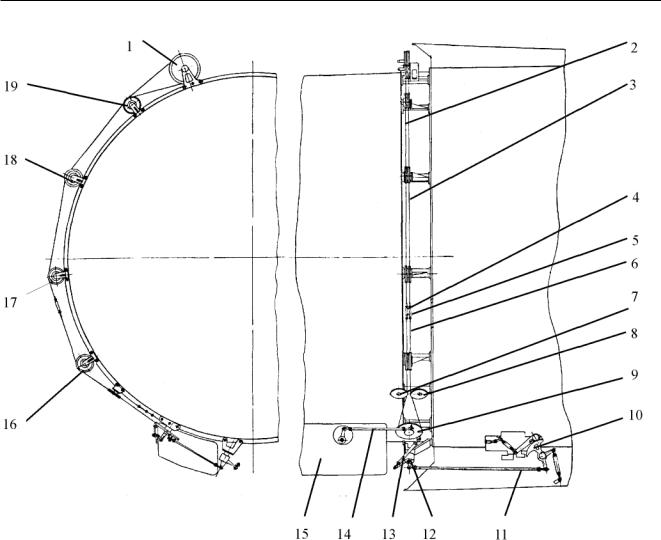

Рисунок 13.2.4_1 – Схема механической проводки управления двигателем 1 – ролик ведущий; 2, 3 и 6 – канаты; 4 и 5 – тендеры; 7 и 8 – ролики направляющие;

9 – ролик ведомый; 10 - механизм управления и блокировки реверсивного устройства; 11, 13 и 14 – тяги; 12 – рычаг перекидной; 15 – насос-регулятор; 16, 17, 18 и 19 – ролики промежуточные

тяжение канатов осуществляется с помощью тендеров 4 и 5. Тяги имеют регулируемую длину и с- ферические подшипники на концах. Основная часть деталей выполнена из титановых сплавов.

13.3 - Проектирование обвязки

13.3.1 - Требования к обвязке

Технические требования можно подразделить на требования общего характера, относящиеся ко всем элементам обвязки, и требования частного характера, касающиеся ее отдельных элементов. К числу общих требований относятся ряд требований по надежности, пожаробезопасности, эксплуатационной и производственной

технологичности, массе, стандартизации и унификации, технической эстетике и стоимости изготовления.

Согласно требованиям надежности, конструкция элементов обвязки (трубопроводов, электроколлекторов, узлов крепления агрегатов и датчи- ков и т.д.) должна обеспечивать возможность их безотказной работы в ожидаемых условиях эксплуатации в течение установленных для конкретного двигателя ресурсов, сроков службы и хранения. Элементы обвязки должны быть устойчивы к внешним воздействующим факторам (давлению, температуре, вибрациям, акустическому шуму, механи- ческим ударам, повышенной влажности, пыли, плесневым грибам и др.), характерным для конкретного двигателя. Элементы обвязки должны быть ремонтопригодны.

898

Глава 13 - Обвязка авиационных ГТД

Для устранения разности электрических потенциалов между элементами обвязки и корпусами двигателя должен быть обеспечен надежный электрический контакт (металлизация) с малым переходным сопротивлением.

В соответствии с требованиями эксплуатационной технологичности обвязка должна быть спроектирована с учетом выполнения работ по техни- ческому обслуживанию и ремонту (ТО и Р) как собственно элементов обвязки, так и основных узлов двигателя (обеспечение доступа к фильтрам

èрегулировочным устройствам агрегатов, к разъемам ТК и ЭК, к магнитным пробкам, к сливным устройствам и заправочным горловинам, к смотровым окнам (лючкам) на корпусах основных узлов; обеспечение возможности проведения монтажнодемонтажных работ по замене всех элементов обвязки без съема двигателя с самолета). Основные свойства технологичной конструкции – доступность, легкосъемность, взаимозаменяемость, контролепригодность.

Обвязка двигателя должна быть выполнена с учетом модульности его конструкции, т.е. должна быть обеспечена возможность разборки двигателя на модули в эксплуатации. Соединения ТК

èЭК следует располагать в плоскостях стыковки модулей. Конструкция элементов обвязки должна исключать возможность ошибок обслуживающего персонала и повреждения двигателя при ТО и Р. Элементы обвязки, расположенные в зонах обслуживания, не должны иметь острых углов, кромок

èзаусенцев или они должны быть защищены.

Что касается производственной технологич- ности, то конструкция элементов обвязки должна быть ориентирована на использование прогрессивных технологических процессов при их изготовлении (гибка труб, а также раскройка и гибка листовых кронштейнов на станках с ЧПУ, автоматическая сварка, тонкостенное литье и т.д.).

Согласно требованиям стандартизации и унификации в конструкции обвязки должны максимально применяться стандартизированные детали и узлы, использоваться минимальная номенклатура труб, разъемных соединений, электросоединителей, проводов, узлов крепления и других элементов.

Конструкция обвязки должна удовлетворять требованиям технической эстетики.

Общее требование к массе и стоимости элементов обвязки – обе величины должны быть по возможности минимальны (насколько это позволяют требования надежности и другие, более определяющие требования). Требования частного характера к элементам обвязки рассмотрены в разделах по их проектированию.

13.3.2 - Основные принципы и порядок проектирования обвязки

Под проектированием обвязки понимается комплекс работ по размещению и креплению агрегатов и датчиков, разработке конструкции ТК

èЭК и механической проводки. Исторически можно выделить два подхода к проектированию обвязки: «традиционный» и современный.

«Традиционный» подход к проектированию обвязки сложился в 50…60 годы XX века, когда системы двигателей были относительно простыми и размещение их элементов не вызывало особых затруднений. При «традиционном» подходе обвязка рассматривается как простая сумма элементов систем, и отсутствует само понятие «проектирование обвязки»: проектируются основные узлы, системы, агрегаты, коробка приводов, ТК

èЭК, и в результате этого формируется конструкция обвязки. Таким образом, разработка обвязки представляет собой сумму в ряде случаев достаточно обособленных действий, где каждый «узловик» или «системщик» преследует прежде всего свои интересы.

Основой «традиционного» подхода является использование методов натурного макетирования для отработки конструкции обвязки (см. раздел 13.3.3.1). Однако для того, чтобы изготовить натурный макет, конструкция корпусных деталей основных узлов, коробки приводов, агрегатов

èдатчиков должна быть полностью определена. Но при таких условиях внесение каких-либо серьезных изменений по результатам макетирования обвязки в конструкцию, например, корпуса камеры сгорания (скажем, перенос места подсоединения трубопровода) или коробки приводов (изменение расположения агрегата) может оказаться практи- чески невозможным.

Из опыта разработки многих двигателей следует, что для получения рациональной компоновки обвязки требуется неоднократная сборка макетов. Поскольку все элементы макетов изготавливаются, как правило, из металлических материалов и работа по прокладке ТК и ЭК выполняется вручную, то натурный макет имеет достаточно высокую стоимость, а сам процесс макетирования продолжителен по времени. Кроме того, по окончанию сборки макета требуется еще определенное время для выпуска необходимого объема конструкторской документации.

Существенным недостатком «традиционного» подхода является отсутствие поэтапной оценки эф-

899

Глава 13 - Обвязка авиационных ГТД

фективности принимаемых технических решений, а также отсутствие обоснованных критериев для проведения таких оценок. Обычно конструкция обвязки оценивается по результатам сборки натурного макета.

Оценка проводится по принципу «годен – не годен» отдельно по каждому нормированному показателю (габариты, зазоры, удобство монтажа, масса и т.д.). Комплексная оценка разработанной конструкции обвязки не выполняется. В процессе оценки не исключено выявление несоответствий, для устранения которых производится переделка макета, иногда довольно серьезная.

Таким образом, основные недостатки «традиционного» подхода состоят в том, что проектирование обвязки не представляет собой единого целенаправленного процесса, «интересы» обвязки не учитываются в должной мере при разработке основных узлов и систем двигателя, оценка эффективности ее конструкции выполняется лишь на заключительном этапе, когда уже мало что можно изменить, и не является комплексной. Все это затрудняет получение рациональной компоновки обвязки.

В то же время ставка на натурное макетирование ведет к относительно позднему началу активных работ по обвязке, что удлиняет сроки проектирования двигателя, а высокая трудоемкость изготовления макетов требует относительно больших затрат сил и средств.

Îнедостатках «традиционного» подхода

êпроектированию обвязки и необходимости его совершенствования было известно уже в 70-х годах прошлого века. В частности, Н.И. Старцев [13.6.1], рассматривая вопросы разработки ТК, сделал ряд конкретных предложений по улучшению методологии их проектирования. Но особенно оче- видным это стало при разработке двигателей IV поколения, обвязка которых заметно усложнилась. Между тем, получение рациональной компоновки обвязки является чрезвычайно важной задачей, поскольку ее конструкция может в решающей мере влиять на эксплуатационную технологичность двигателя и оказывать заметное влияние на его надежность, массу и стоимость изготовления.

Современный подход к проектированию обвязки окончательно оформился в 1990…2000 г.г., и этому в значительной мере способствовало широкое внедрение в практику проектирования компьютерных технологий. Основные положения этого подхода состоят в следующем.

Первое. При проектировании обвязка рассматривается не как сумма элементов, а как единый конструктивный модуль. Это обеспечивает комплекс-

ность, интегрированность и одинаковую целенаправленность разработки всех элементов обвязки.

Второе. Проектирование обвязки начинается вместе с началом проектирования основных узлов

èсистем и проводится параллельно с их разработкой. Это позволяет своевременно отслеживать «интересы» обвязки, увеличить объем схемных и конструктивных проработок ее элементов, сократить общее время проектирования двигателя.

Третье. Разработка конструкции основных узлов и систем двигателя, а также решение вопросов интеграции конструкции двигателя и самолета осуществляется с учетом «интересов» обвязки. В отношении основных узлов эти «интересы», прежде всего, распространяются на тип и расположение на корпусных деталях подсоединительных мест трубопроводов (штуцеров, фланцев) и специальных мест крепления (ребер, бобышек) элементов обвязки, а также на расположение агрегатов на коробке приводов. В отношении систем – это, обычно, требования к форме и габаритам агрегатов и датчиков, к типу и расположению на них подсоединительных мест для трубопроводов и электрожгутов и мест крепления, к расположению на агрегатах регулировочных винтов, фильтров, магнитных пробок и других элементов, задействованных при техническом обслуживании. Реализация этих требований не ухудшает функциональных характеристик основных узлов и агрегатов, но позволяет упростить и рационализировать конструкцию обвязки.

Необходимо заметить, что применительно к системам «интересы» обвязки могут иметь более глубокий характер и распространяться не только на конструктивное оформление агрегатов, но

èна структуру систем. Это связано с тем, что, например, от выбора типа приводного устройства клапанов и заслонок (гидропривод, пневмопривод или электропривод) или от количества и сложности примененных агрегатов в решающей мере зависят характеристики обвязки.

Что касается интеграции конструкции двигателя и самолета, то «интересы» обвязки, как правило, распространяются на выбор размеров (диаметра) мотогондолы, определение состава размещаемых на двигателе самолетных агрегатов, расположение и тип стыковочных мест коммуникаций двигателя и самолета.

Четвертое. Основной объем работ по пространственной увязке положения агрегатов и дат- чиков, прокладке ТК и ЭК выполняется на «электронных» макетах (см. раздел 13.3.3.2). Натурный макет теряет свои проектные функции и начинает использоваться как габаритный макет двигателя

900