- •Содержание

- •Глава 1 - Общие сведения о газотурбинных двигателях

- •1.1 — Введение

- •1.2.1.2 — Турбовинтовые двигатели и вертолетные ГТД

- •1.2.1.3 — Двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД)

- •1.2.1.4 — Двигатели для самолетов вертикального взлета и посадки

- •1.2.1.5 - Комбинированные двигатели для больших высот и скоростей полета

- •1.2.1.6 - Вспомогательные авиационные ГТД и СУ

- •1.2.2 - Авиационные СУ

- •1.2.3 - История развития авиационных ГТД

- •1.2.3.1 - Россия

- •1.2.3.2 - Германия

- •1.2.3.3 – Англия

- •1.3 - ГТД наземного и морского применения

- •1.3.1 - Области применения наземных и морских ГТД

- •1.3.1.1 -Механический привод промышленного оборудования

- •1.3.1.2 - Привод электрогенераторов

- •1.3.1.3 - Морское применение

- •1.3.2 - Основные типы наземных и морских ГТД

- •1.3.2.1 - Стационарные ГТД

- •1.3.2.2 - Наземные и морские ГТД, конвертированные из авиадвигателей

- •1.3.2.3 - Микротурбины

- •1.4 - Основные мировые производители ГТД

- •1.4.1 - Основные зарубежные производители ГТД

- •1.4.2 - Основные российские производители ГТД

- •1.6 - Перечень использованной литературы

- •Глава 2 - Основные параметры и требования к ГТД

- •2.1 - Основы рабочего процесса ГТД

- •2.1.1 - ГТД как тепловая машина

- •2.1.1.1 – Простой газотурбинный цикл

- •2.1.1.2 - Применение сложных циклов в ГТД

- •2.1.2 - Авиационный ГТД как движитель

- •2.1.3 - Полный к.п.д. и топливная эффективность (экономичность) ГТД

- •2.2 - Параметры ГТД

- •2.2.1 - Основные параметры авиационных ГТД

- •2.2.2 - Основные параметры наземных и морских приводных ГТД

- •2.3 - Требования к авиационным ГТД

- •2.3.1 - Требования к тяге (мощности)

- •2.3.2 – Требования к габаритным и массовым характеристикам

- •2.3.3 - Возможность развития ГТД по тяге (мощности)

- •2.3.4 - Требования к используемым горюче-смазочным материалам

- •2.3.4.1 - Топлива авиационных ГТД

- •2.3.4.2 – Авиационные масла

- •2.3.4.3 - Авиационные гидравлические жидкости

- •2.3.5 – Надежность авиационных ГТД

- •2.3.5.1 – Основные показатели

- •2.3.5.1.1 – Показатели безотказности, непосредственно влияющие на безопасность работы двигателя

- •2.3.5.2 – Методология обеспечения надежности

- •2.3.5.2.1 – Этап проектирования

- •2.3.6 - Ресурс авиационных ГТД

- •2.3.6.1 - Методология обеспечения ресурса

- •2.3.6.2 - Количественные показатели ресурса

- •2.3.7 - Требования производственной технологичности

- •2.3.8 - Требования эксплуатационной технологичности

- •2.3.8.1 - Эксплуатационная технологичность - показатель совершенства ГТД

- •2.3.8.2 - Основные качественные характеристики ЭТ

- •2.3.8.3 - Количественные показатели ЭТ

- •2.3.9 - Экономические требования к авиационным ГТД

- •2.3.9.1 - Себестоимость производства

- •2.3.9.2 - Стоимость ЖЦ двигателя

- •2.3.10 - Экологические требования

- •2.3.10.2 - Ограничения по шуму

- •2.3.12 - Соответствие требованиям летной годности

- •2.4 - Особенности требований к ГТД наземного применения

- •2.4.1 - Особенности требований к приводным ГТД для ГПА

- •2.4.1.1 - Требования к характеристикам ГТД

- •2.4.1.2 - Требования к ресурсам и надежности

- •2.4.1.4 - Используемые ГСМ

- •2.4.1.5 - Требования экологии и безопасности

- •2.4.1.6 - Требования производственной и эксплуатационной технологичности

- •2.4.2 - Особенности требований к ГТД энергетических установок

- •2.4.2.1 - Требования к характеристикам ГТД

- •2.4.2.2 - Используемые ГСМ

- •2.4.2.3 - Требования к ресурсам и надежности

- •2.4.2.4 - Требования к экологии и безопасности

- •2.4.2.5 - Требования к контролепригодности, ремонтопригодности и др.

- •2.5 - Методология проектирования

- •2.5.1 - Основные этапы проектирования ГТД

- •2.5.1.1 - Техническое задание

- •2.5.1.2 – Техническое предложение

- •2.5.1.3 – Эскизный проект

- •2.5.1.4 – Технический проект

- •2.5.1.5 – Разработка конструкторской документации

- •2.5.2 - Разработка конструкций ГТД на основе базовых газогенераторов

- •2.5.2.1 - Газогенератор – базовый узел ГТД

- •2.5.2.2 – Основные параметры и конструктивные схемы газогенераторов ГТД

- •2.5.2.3 – Создание ГТД различного назначения на базе единого газогенератора

- •2.6.1.1 — Общие положения по авиационным ГТД

- •2.6.1.2 — Общие положения по сертификации наземной техники

- •2.6.1.3 — Общие положения по сертификации производства и СМК

- •2.6.1.4 — Органы регулирования деятельности

- •2.6.1.4.1 — Авиационная техника

- •2.6.1.4.2 — Органы регулирования деятельности по сертификации производства и СМК

- •2.6.2.1 — Авиационная техника

- •2.6.2.2 — Наземная техника

- •2.6.2.3 Производство и СМК

- •2.6.2.4 — Принятые сокращения и обозначения

- •2.6.3.1 — Основные этапы создания авиационных ГТД

- •2.6.3.2 — Этапы процесса сертификации авиационных ГТД

- •Глава 3 - Конструктивные схемы ГТД

- •3.1 - Конструктивные схемы авиационных ГТД

- •3.1.1 - Турбореактивные двигатели

- •3.1.2 - Двухконтурные турбореактивные двигатели

- •3.1.3 - Турбовинтовые и вертолетные ГТД

- •3.2 - Конструктивные схемы наземных и морских ГТД

- •3.2.1 - Одновальные ГТД

- •3.2.2 - ГТД со свободной силовой турбиной

- •3.2.3 - ГТД со «связанным» КНД

- •3.2.4 - Конструктивные особенности наземных ГТД различного назначения

- •3.2.5 - Конструктивные особенности ГТД сложных циклов

- •3.4 - Перечень использованной литературы

- •Глава 4 - Силовые схемы ГТД

- •4.1 - Усилия, действующие в ГТД

- •4.1.2 - Крутящие моменты от газовых сил

- •Глава 5 - Компрессоры ГТД

- •6.4.4 - Корпуса КС

- •6.4.4.1 - Наружный корпус КС

- •6.4.4.2 - Внутренний корпус КС

- •6.4.4.3 - Разработка конструкции корпусов

- •6.4.5 - Системы зажигания ГТД

- •6.5 - Экспериментальная доводка КС

- •6.6 - Особенности КС двигателей наземного применения

- •6.7 - Перспективы развития камер сгорания ГТД

- •Глава 7 - Форсажные камеры

- •7.1 - Характеристики ФК

- •7.2 - Работа ФК

- •7.3 - Требования к ФК

- •7.4 - Схемы ФК

- •7.4.2 - Вихревые ФК

- •7.4.3 - ФК с аэродинамической стабилизацией

- •7.5 - Основные элементы ФК

- •7.5.1 - Смеситель

- •7.5.2 - Диффузоры

- •7.5.3 - Фронтовые устройства

- •7.5.4 - Корпусы и экраны

- •7.6 - Управление работой ФК

- •7.6.1 - Розжиг ФК

- •7.6.2 - Управление ФК на режимах приемистости и сброса

- •7.6.3 - Управление ФК на стационарных режимах

- •Глава 8 - Турбины ГТД

- •8.2 - Аэродинамическое проектирование турбины

- •8.2.2 - Технология одномерного проектирования турбины

- •8.2.4 - 2D/3D-моделирование невязкого потока в проточной части турбины

- •8.2.5 - 2D/3D-моделирование вязкого потока в турбине

- •8.2.6 - Синтез геометрии профилей и лопаточных венцов

- •8.2.7 - Одномерное проектирование турбины

- •8.2.7.1 - Выбор количества ступеней ТВД

- •8.2.7.2 - Выбор количества ступеней ТНД

- •8.2.7.3 - Аэродинамическое проектирование и к.п.д. турбины

- •8.2.9 - Методы управления пространственным потоком в турбине

- •8.2.10 - Экспериментальное обеспечение аэродинамического проектирования

- •8.2.11 - Перечень использованной литературы

- •8.3 - Охлаждение деталей турбины

- •8.3.1 - Тепловое состояние элементов турбин

- •8.3.1.1 - Принципы охлаждения

- •8.3.2 - Конвективное, пленочное и пористое охлаждение

- •8.3.3 - Гидравлический расчет систем охлаждения

- •8.3.4 - Методология расчета температур основных деталей турбин

- •8.3.5 - Расчет полей температур в лопатках

- •8.3.6 - Перечень использованной литературы

- •8.4 - Роторы турбин

- •8.4.1 - Конструкции роторов

- •8.4.1.1 - Диски турбин

- •8.4.1.2 - Роторы ТВД

- •8.4.1.3 - Роторы ТНД и СТ

- •8.4.1.4 - Примеры доводки и совершенствования роторов

- •8.4.1.5 - Предотвращение раскрутки и разрушения дисков

- •8.4.2 - Рабочие лопатки турбин

- •8.4.2.1 - Соединение рабочих лопаток с диском

- •8.4.3 - Охлаждение рабочих лопаток

- •8.4.4 - Перечень использованной литературы

- •8.5 - Статоры турбин

- •8.5.1 - Корпусы турбин

- •8.5.2 - Сопловые аппараты

- •8.5.3 - Аппараты закрутки

- •8.5.4 – Перечень использованной литературы

- •8.6 - Радиальные зазоры в турбинах

- •8.6.1 - Влияние радиального зазора на к.п.д. турбины

- •8.6.2 - Изменение радиальных зазоров турбины в работе

- •8.6.3 - Управление радиальными зазорами

- •8.6.4 - Выбор радиального зазора при проектировании

- •8.6.5 - Перечень использованной литературы

- •8.7 - Герметизация проточной части

- •8.7.1 - Герметизация ротора и статора от утечек охлаждающего воздуха

- •8.7.2 - Уплотнения между ротором и статором

- •8.7.3 - Перечень использованной литературы

- •8.8 - Материалы основных деталей турбины

- •8.8.1 - Диски и роторные детали турбины

- •8.8.2 - Сопловые и рабочие лопатки

- •8.8.3 - Покрытия лопаток

- •8.8.4 - Корпусы турбин

- •8.9.1 - Перечень использованной литературы

- •8.10.1 - Прогары и трещины лопаток ТВД

- •8.10.3 - Недостаточный циклический ресурс и поломки роторных деталей

- •8.10.4 - Устранение дефектов турбины в ходе доводки

- •8.11 - Перспективы развития конструкций и методов проектирования турбин

- •8.11.1 - 2D-аэродинамика: эффективные охлаждаемые лопатки ТВД

- •8.11.2 - 2D-аэродинамика: сокращение количества лопаток

- •8.11.3 - Противоположное вращение роторов ТВД и ТНД

- •8.11.4 - 2D-аэродинамика: эффективные решетки профилей ТНД

- •8.11.5 - 3D-аэродинамика: эффективные формы лопаточных венцов

- •8.11.6 - Новые материалы и покрытия для лопаток и дисков

- •8.11.7 - Совершенствование конструкций охлаждаемых лопаток

- •8.11.8 - Оптимизированные системы управления радиальными зазорами

- •8.11.9 - Развитие средств и методов проектирования

- •Глава 9 - Выходные устройства ГТД

- •9.1 - Нерегулируемые сопла

- •9.2 - Выходные устройства ТРДД

- •9.2.1 - Выходные устройства со смешением потоков

- •9.2.2 - Выходные устройства ТРДД с раздельным истечением потоков

- •9.3 - Регулируемые сопла

- •9.3.1 - Осесимметричные регулируемые сопла

- •9.3.1.1 - Регулируемое сопло двигателя Д30-Ф6

- •9.3.2 - Плоские сопла

- •9.4 - Выходные устройства двигателей самолетов укороченного и вертикального взлета-посадки

- •9.5 - «Малозаметные» выходные устройства

- •9.6 - Реверсивные устройства

- •9.6.1 - Реверсивные устройства ковшового типа

- •9.6.2 - Реверсивные устройства створчатого типа

- •9.6.3.1 - Гидравлический привод реверсивного устройства

- •9.6.3.3 - Механический замок фиксации положения реверсивного устройства

- •9.7 - Приводы выходных устройств

- •9.7.1 - Пневмопривод

- •9.7.2 - Пневмомеханический привод

- •9.8 - Выходные устройства диффузорного типа

- •9.8.1 - Конические диффузоры

- •9.8.2 - Осекольцевые диффузоры

- •9.8.3 - Улитки

- •9.8.4 - Соединения с выхлопными шахтами

- •9.8.5 - Выходные устройства вертолетных ГТД

- •9.12 - Перечень использованной литературы

- •Глава 10 - Привод агрегатов, редукторы, муфты ГТД

- •10.1 - Привод агрегатов ГТД

- •10.1.1 - Центральный привод

- •10.1.2 - Коробки приводов агрегатов

- •10.2 - Редукторы ГТД

- •10.2.1 - Редукторы ТВД

- •10.2.1.1 - Общие требования, кинематические схемы

- •10.2.1.2 - Конструкция редукторов ТВД

- •10.2.2 - Редукторы привода несущего и рулевого винтов вертолетов

- •10.2.2.1 - Редукторы привода несущего винта

- •10.2.2.1.1 - Кинематические схемы главных редукторов вертолетов

- •10.2.2.1.2 - Конструкция главных редукторов вертолетов

- •10.2.2.2 - Редукторы хвостовые и промежуточные

- •10.2.3 - Редукторы ГТУ

- •10.2.3.1 - Конструкция редукторов

- •10.3 - Муфты приводов ГТД и ГТУ

- •10.3.1 - Требования к муфтам

- •10.3.2 - Конструкция муфт

- •10.4 - Проектирование приводов агрегатов ГТД

- •10.4.1 - Проектирование центрального привода

- •10.4.1.1 - Конструкция центрального привода

- •10.4.2 - Проектирование коробок приводов агрегатов

- •10.4.2.1 - Конструкция коробки приводов агрегатов

- •10. 5 - Проектирование редукторов

- •10.5.1 - Особенности проектирования редукторов ТВД

- •10.5.2 - Особенности проектирования вертолетных редукторов

- •10.5.3 - Особенности проектирования редукторов ГТУ

- •10.6.1 - Требования к зубчатым передачам

- •10.6.2 - Классификация зубчатых передач

- •10.6.3 - Исходный производящий контур

- •10.6.4 - Нагруженность зубчатых передач

- •10.6.5 - Конструктивные параметры зубчатых передач

- •10.6.5.1 - Конструкции зубчатых колес

- •10.6.6 - Материалы зубчатых колес, способы упрочнения

- •Глава 11 - Пусковые устройства

- •11.1 - Общие сведения

- •11.1.1 - Основные типы пусковых устройств современных ГТД

- •11.1.2 - Технические характеристики пусковых устройств современных ГТД

- •11.2 - Электрические пусковые устройства ГТД

- •11.3 - Воздушные пусковые устройства ГТД

- •11.3.1 - Воздушно - турбинные пусковые устройства ГТД

- •11.3.2 - Регулирующие и отсечные воздушные заслонки

- •11.3.3 - Струйное пусковое устройство ГТД

- •11.4 - Турбокомпрессорные пусковые устройства ГТД

- •11.4.1 - Классификация ТКС ГТД

- •11.4.2 - Принцип действия ТКС

- •11.4.3 - Одновальный ТКС

- •11.4.4 - ТКС со свободной турбиной

- •11.4.5 - Особенности систем ТКС

- •11.5 - Гидравлические пусковые устройства ГТД

- •11.5.1 - Конструкция гидравлических стартеров

- •11.6 - Особенности пусковых устройств ГТД наземного применения

- •11.6.1 - Электрические пусковые устройства

- •11.6.2 - Газовые пусковые устройства

- •11.6.3 - Гидравлические пусковые устройства

- •11.7 - Редукторы пусковых устройств

- •11.8 - Муфты свободного хода пусковых устройств

- •11.8.1 - Муфты свободного хода роликового типа

- •11.8.2 – Муфты свободного хода храпового типа

- •11.9 – Системы смазки пусковых устройств

- •11.11 - Перечень используемой литературы

- •Глава 12 - Системы ГТД

- •12.1.1 - Системы автоматического управления и контроля авиационных ГТД

- •12.1.1.1 - Назначение САУ

- •12.1.1.2 - Состав САУ

- •12.1.1.3 - Основные характеристики САУ

- •12.1.1.5.2 - Порядок разработки САУ

- •12.1.1.5.3 - Основные принципы выбора варианта САУ в процессе проектирования

- •12.1.1.5.4 - Структурное построение САУ

- •12.1.1.5.5 - Программы управления ГТД

- •12.1.1.5.6 - Расчет и анализ показателей надежности

- •12.1.2 - САУ наземных ГТУ

- •12.1.2.1 - Назначение САУ

- •12.1.2.2 - Выбор САУ ГТУ и ее элементов

- •12.1.2.3 - Состав САУ ГТУ

- •12.1.2.4 - Основные характеристики САУ

- •12.1.2.5 - Работа САУ ГТУ

- •12.1.2.6 - Блок управления двигателем (БУД)

- •12.1.2.7 - Особенности системы контроля и диагностики наземных ГТД

- •12.1.4 – Перечень использованной литературы

- •12.2 - Топливные системы ГТД

- •12.2.1 - Топливные системы авиационных ГТД

- •12.2.1.1 - Назначение топливной системы

- •12.2.1.2 - Состав топливной системы

- •12.2.1.3 - Основные характеристики топливной системы

- •12.2.1.4 - Работа топливной системы

- •12.2.1.5 - Выбор топливной системы и ее элементов

- •12.2.1.5.1 – Выбор топливной системы

- •12.2.1.5.2 - Выбор насосов топливной системы

- •12.2.1.5.3 - Определение подогревов топлива в топливной системе

- •12.2.1.5.5 - Математическая модель топливной системы

- •12.2.1.6 - Гидроцилиндры

- •12.2.1.7 - Топливные фильтры

- •12.2.2 - Особенности топливных систем ГТУ

- •12.2.2.1 - Назначение топливной системы

- •12.2.2.2 - Выбор топливной системы и ее элементов

- •12.2.2.3 - Основные характеристики топливной системы

- •12.2.2.4 - Работа топливной системы

- •12.2.4 – Перечень использованной литературы

- •12.3 - Системы диагностики

- •12.3.1 - Общие вопросы диагностирования

- •12.3.1.1 - Задачи диагностирования ГТД

- •12.3.1.3 - Диагностируемые системы ГТД

- •12.3.1.4 - Виды наземного и бортового диагностирования ГТД

- •12.3.1.5 - Структура систем диагностики

- •12.3.1.6 - Регламент диагностирования ГТД

- •12.3.1.7 - Регистрация параметров ГТД

- •12.3.2 - Диагностирование системы механизации ГТД, САУ и ТП ГТД

- •12.3.3 - Диагностирование работы маслосистемы и состояния узлов ГТД, работающих в масле

- •12.3.3.1 - Неисправности маслосистемы и узлов ГТД, работающих в масле

- •12.3.3.2 - Диагностирование по параметрам маслосистемы

- •12.3.3.3 - Контроль содержания в масле частиц износа (трибодиагностика)

- •12.3.4 - Контроль и диагностика по параметрам вибрации ГТД

- •12.3.4.1 - Параметры вибрации и единицы изменения

- •12.3.4.2 - Статистические характеристики вибрации

- •12.3.4.3 - Причины возникновения вибрации в ГТД

- •12.3.4.4 - Датчики измерения вибрации

- •12.3.4.5 - Вибрационная диагностика ГТД

- •12.3.5 - Диагностирование ГТД по газодинамическим параметрам

- •12.3.5.1 - Неисправности проточной части ГТД

- •12.3.5.2 - Требования к перечню контролируемых параметров

- •12.3.5.3 - Алгоритмы диагностирования проточной части ГТД

- •12.3.6 - Обеспечение диагностирования ГТД инструментальными методами

- •12.3.6.1 - Виды неисправностей, выявляемых инструментальными методами

- •12.3.6.2 - Методы и аппаратура инструментальной диагностики

- •12.3.6.2.1 - Оптический осмотр проточной части ГТД

- •12.3.6.2.2 - Ультразвуковой метод диагностирования

- •12.3.6.2.3 - Вихретоковый метод диагностирования

- •12.3.6.2.4 - Капиллярный метод диагностирования с применением портативных аэрозольных наборов

- •12.3.6.2.5 - Диагностирование состояния проточной части ГТД перспективными методами

- •12.3.7 - Особенности диагностирования технического состояния ГТД наземного применения на базе авиационных двигателей

- •12.3.7.1 - Особенности режимов эксплуатации

- •12.3.7.2 - Общие особенности диагностирования наземных ГТД

- •12.3.7.3 - Особенности диагностирования маслосистемы

- •12.3.7.5 - Особенности диагностирования проточной части

- •12.4 - Пусковые системы

- •12.4.1 - Пусковые системы авиационных ГТД

- •12.4.1.1 - Назначение

- •12.4.1.2 - Общие требования

- •12.4.1.3 - Состав пусковых систем

- •12.4.1.4 - Область эксплуатации двигателя, область запуска

- •12.4.1.6 - Надежность запуска

- •12.4.1.7 - Характеристики запуска

- •12.4.1.8. - Выбор типа и параметров стартера

- •12.4.1.9 - Особенности запуска двигателей двухроторных схем

- •12.4.1.10 - Системы зажигания

- •12.4.1.11 - Обеспечение характеристик запуска на разгоне

- •12.4.1.12 - Регулирование компрессора на пусковых режимах

- •12.4.2 - Особенности пусковых систем наземных ГТУ

- •12.4.4 - Перечень использованной литературы

- •12.5 - Воздушные системы ГТД

- •12.5.1 - Функции ВС

- •12.5.2 - Основные требования к ВС

- •12.5.3 - Общие и локальные ВС ГТД

- •12.5.4 - Работа локальных ВС

- •12.5.4.1 - ВС охлаждения турбин ГТД

- •12.5.4.2 - ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.1 - Работа ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.2 - Типы ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.3 - Построение общей схемы ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.3 - Противообледенительная система (ПОС)

- •12.5.4.4 - Система кондиционирования воздуха

- •12.5.4.5 - Система активного управления зазорами

- •12.5.4.6 - Системы внешнего охлаждения ГТД

- •12.5.4.7 - Системы внешнего обогрева ГТД

- •12.5.5 - Подготовка воздуха для ВС ГТД

- •12.5.6 - Особенности ВС наземных ГТУ

- •12.5.7 - Агрегаты ВС

- •12.5.9 - Перечень использованной литературы

- •12.6.1 - Общие требования

- •12.6.2 - Схемы маслосистем ГТД

- •12.6.2.1 - Маслосистема с регулируемым давлением масла

- •12.6.2.2 - Маслосистема с нерегулируемым давлением масла

- •12.6.2.3 - Маслосистемы ГТД промышленного применения

- •12.6.3 - Маслосистемы редукторов

- •12.6.3.1 - Маслосистемы авиационных редукторов

- •12.6.3.2 - Маслосистемы редукторов ГТУ

- •12.6.4 - Особенности проектирование маслосистем

- •12.6.5 - Агрегаты маслосистемы

- •12.6.5.1 - Бак масляный

- •12.6.5.2 - Насосы масляные

- •12.6.5.3 - Теплообменники

- •12.6.5.4 - Фильтры и очистители

- •12.6.5.5 - Воздухоотделители и суфлеры

- •12.6.6 - Перспективы развития маслосистем

- •12.6.8 – Перечень использованной литературы

- •12.7 - Гидравлические системы ГТД

- •12.7.1 - Гидросистемы управления реверсивными устройствами

- •12.7.1.1 - Централизованная гидросистема управления реверсивным устройством

- •12.7.1.2 - Автономная гидросистема управления реверсивным устройством

- •12.7.1.3 - Порядок проектирования гидросистем

- •12.7.3 - Перечень использованной литературы

- •12.8 - Дренажные системы

- •12.8.1 - Назначение и классификация систем

- •12.8.2 - Характеристика объектов дренажа

- •12.8.3 - Основные схемы и принцип действия систем

- •12.8.4 - Основные требования к дренажным системам

- •12.8.5 - Обеспечение работоспособности дренажных систем

- •12.8.6 - Особенности конструкции дренажных баков

- •12.8.8 - Перечень использованной литературы

- •Глава 13 - Обвязка авиационных ГТД

- •13.1 - Общая характеристика обвязки

- •13.2 - Конструкция обвязки

- •13.2.1 - Трубопроводные коммуникации

- •13.2.1.1 - Основные сведения

- •13.2.1.2 - Трубы и патрубки

- •13.2.1.3 - Соединения

- •13.2.1.4 - Компенсирующие устройства

- •13.2.1.5 - Соединительная арматура

- •13.2.1.6 - Узлы крепления

- •13.2.1.7 - Неисправности трубопроводов

- •13.2.2 - Электрические коммуникации

- •13.2.2.1 - Общие сведения

- •13.2.2.2 - Конструкция элементов

- •13.2.2.2.1 - Электрические жгуты

- •13.2.2.2.2 - Электрические провода

- •13.2.2.2.3 - Электрические соединители

- •13.2.2.2.4 - Материалы для изготовления электрических жгутов

- •13.2.3 - Узлы крепления агрегатов и датчиков

- •13.2.4 - Механическая проводка управления

- •13.3 - Проектирование обвязки

- •13.3.1 - Требования к обвязке

- •13.3.2 - Основные принципы и порядок проектирования обвязки

- •13.3.3 - Методы отработки конструкции обвязки

- •13.3.3.1 - Натурное макетирование

- •13.3.3.2 - Электронное макетирование обвязки

- •13.3.5 - Проектирование трубопроводных коммуникаций

- •13.3.6 - Проектирование электрических коммуникаций

- •13.3.6.1 - Требования к электрическим коммуникациям

- •13.3.6.2 - Порядок проектирования электрических коммуникаций

- •13.3.6.3 - Разработка электрических схем

- •13.3.6.4 - Разработка монтажных схем

- •13.3.6.5 - Разработка чертежей электрических жгутов

- •13.6 - Перечень использованной литературы

- •Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

- •14.1 - Теоретические основы динамики и прочности ГТД

- •14.1.1 - Напряженное состояние, тензор напряжений

- •14.1.2 - Уравнения равновесия

- •14.1.3 - Перемещения в деформируемом твердом теле. Тензор деформаций

- •14.1.4 - Уравнения совместности деформаций

- •14.1.5 - Обобщенный закон Гука

- •14.1.7 - Плоская задача теории упругости

- •14.1.8 - Пластическая деформация материала. Простое и сложное нагружение

- •14.1.11 - Ползучесть. Релаксация напряжений. Длительная прочность

- •14.1.12 - Усталостное разрушение элементов конструкций

- •14.1.13 - Малоцикловая усталость. Термическая усталость

- •14.1.14 - Накопление повреждений при нестационарном нагружении

- •14.1.15 - Закономерности развития трещин в элементах конструкций

- •14.1.16 - Свободные колебания системы с одной степенью свободы

- •14.1.17 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

- •14.1.18 - Колебания системы с вязким сопротивлением. Демпфирование колебаний

- •14.1.19 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы под действием произвольной периодической возмущающей силы

- •14.1.21 - Колебания системы с распределенной массой

- •14.2 - Статическая прочность и циклическая долговечность лопаток

- •14.2.1 - Нагрузки, действующие на лопатки. Расчетные схемы лопаток

- •14.2.2 - Напряжения растяжения в профильной части рабочей лопатки от центробежных сил

- •14.2.3 - Изгибающие моменты и напряжения изгиба от газодинамических сил

- •14.2.5 - Суммарные напряжения растяжения и изгиба в профильной части лопатки

- •14.2.6 - Температурные напряжения в лопатках

- •14.2.7 - Особенности напряженного состояния широкохордных рабочих лопаток

- •14.2.9 - Расчет соединения рабочих лопаток с дисками

- •14.2.10 - Расчет на прочность антивибрационных (бандажных) полок и удлинительной ножки лопатки

- •14.2.11 - Особенности расчета на прочность лопаток статора

- •14.2.13 - Анализ трехмерных полей напряжений и деформаций в лопатках

- •14.3 - Статическая прочность и циклическая долговечность дисков

- •14.3.1 - Расчетные схемы дисков

- •14.3.2 - Расчет напряжений в диске в плоской оссесимметричной постановке

- •14.3.3 - Общие закономерности напряженного состояния дисков

- •14.3.7 - Подтверждение циклического ресурса дисков на основе концепции допустимых повреждений

- •14.3.8 - Расчет роторов барабанного типа

- •14.3.9 - Расчет дисков радиальных турбомашин

- •14.3.10 - Оптимальное проектирование дисков. Равнопрочный диск

- •14.4 - Колебания и вибрационная прочность лопаток осевых компрессоров и турбин

- •14.4.2 - Приближенный расчет собственных частот колебаний лопаток

- •14.4.3 - Трехмерные модели колебаний лопаток

- •14.4.4 - Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на собственные частоты колебаний лопатки

- •14.4.6 - Автоколебания лопаток

- •14.4.7 - Демпфирование колебаний лопаток

- •14.4.8 - Вынужденные колебания лопаток. Резонансная диаграмма

- •14.4.9 - Математическое моделирование вынужденных колебаний лопаток

- •14.4.10 - Экспериментальное исследование колебаний лопаток

- •14.4.11 - Коэффициент запаса вибрационной прочности лопаток, пути его повышения

- •14.4.12 - Колебания дисков

- •14.5 - Динамика роторов. Вибрация ГТД

- •14.5.1 - Критическая частота вращения ротора. История вопроса

- •14.5.2 - Динамика одномассового ротора. Поступательные перемещения

- •14.5.3 - Динамика одномассового ротора. Угловые перемещения

- •14.5.4 - Динамика одномассового несимметричного ротора

- •14.5.5 - Ротор с распределенными параметрами

- •14.5.6 - Особенности колебаний системы роторов и корпусов

- •14.5.7 - Демпфирование колебаний роторов

- •14.5.7.1 - Конструкция и принцип действия демпферов колебаний роторов

- •14.5.7.2 - Расчет параметров демпфирования

- •14.5.7.3 - Особенности гидромеханики реальных демпферов

- •14.5.8 - Вибрация ГТД

- •14.5.8.1 - Источники возмущающих сил и спектр вибрации

- •14.5.8.3 - Статистические характеристики вибрации

- •14.5.8.4 - Измерение и нормирование вибрации

- •14.6 - Прочность корпусов и подвески двигателя

- •14.6.1 - Силовая схема корпуса. Условия работы силовых корпусов

- •14.6.4 - Устойчивость корпусных деталей

- •14.6.5 - Расчет корпусов на непробиваемость

- •14.6.6 - Расчет элементов подвески

- •14.8 – Перечень использованной литературы

- •Глава 15 - Шум ГТД

- •15.1 - Источники шума ГТД

- •15.3 - Методы оценки акустических характеристик

- •15.4 - Снижение шума ГТД

- •15.4.1 - Методология проектирования систем шумоглушения

- •15.4.2 - Шумоглушение в выходных устройствах авиационных ГТД

- •15.4.3 - Конструкция звукопоглощающих узлов авиационных ГТД

- •15.4.4 – Глушители шума в наземных ГТУ

- •15.4.5 – Конструкция глушителей шума наземных ГТД

- •15.7 – Список использованной литературы

- •Глава 16 - Газотурбинные двигатели как силовой привод

- •16.1 - ГТД в силовом приводе ГТЭС и ГПА

- •16.2 - ГТД в силовых (энергетических) установках кораблей и судов

- •16.3 - ГТД в силовых установках танков

- •16.5 - Компоновка корабельных и судовых ГГТД

- •16.6 - Компоновка ГТД в силовой установке танка

- •16.8 – Перечень использованной литературы

- •Глава 17 - Автоматизация проектирования и поддержки жизненного цикла ГТД

- •17.1 - Проектирование и информационная поддержка жизненного цикла ГТД (идеология CALS)

- •17.2 - Жизненный цикл изделия. Обзор методов проектирования

- •17.3 - Программные средства проектирования

- •17.4 - Аппаратные средства систем проектирования

- •17.5 - PDM-системы: роль и место в организации проектирования

- •17.6 - Организация производства и ERP-системы

- •17.7 - Параллельный инжиниринг. Интеграция эскизного и технического проектирования

- •17.8 - Переход на безбумажную технологию

- •17.10 - ИПИ-технологии и эксплуатация изделий

- •17.11 - ИПИ-технологии и управление качеством

- •17.12 - Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов

- •17.13 - Основы трехмерного проектирования

- •17.13.1 - Общие принципы трехмерного проектирования

- •17.13.1.1 - Способы создания геометрических моделей

- •17.13.1.2 - Основные термины объемной геометрической модели

- •17.13.1.3 - Принцип базового тела

- •17.13.1.4 - Основные термины при проектировании геометрической модели детали

- •17.13.2 - Управляющие структуры

- •17.13.3 - Принцип «Мастер-модели»

- •17.13.5 - Моделирование сборок

- •17.15 - Перечень использованной литературы

- •Глава 18 - Уплотнения в ГТД

- •18.1 - Уплотнение неподвижных соединений

- •18.2 - Уплотнения подвижных соединений

- •18.2.1 - Гидравлический расчет уплотнений подвижных соединений

- •18.3 - Уплотнение газового тракта между ротором и статором ГТД

- •18.3.1 - Лабиринтные уплотнения

- •18.3.2 - Щеточные уплотнения

- •18.3.3 - Скользящие сухие уплотнения газодинамические

- •18.3.4 - Скользящие сухие уплотнения газостатические

- •18.3.5 - Сравнение эффективностей уплотнений газового тракта между ротором и статором ГТД

- •18.4 - Примеры уплотнений газового тракта ГТД

- •18.4.1 - Пример 1

- •18.4.2 - Пример 2. Уплотнение статорной и роторной частей турбины

- •18.5 - Уплотнения масляных полостей опор роторов, редукторов, коробок приводов

- •18.7 - Перечень использованной литературы

Глава 12 - Системы ГТД

12.4 - Пусковые системы

12.4.1 - Пусковые системы авиационных ГТД

12.4.1.1 - Назначение

Пусковая система (ПС) должна обеспечивать автоматическое выполнение холодной прокрутки, ложного запуска и запуска во всех условиях эксплуатации на земле и в полете, а также прекращение запуска в любой момент времени по командам с борта или по предельным параметрам.

12.4.1.2 - Общие требования

Запуск ГТД является одним из его важнейших эксплуатационных режимов. Это самый длительный переходный процесс из одного устойчивого состояния роторов, чаще всего неподвижного, в другое, характеризующееся устойчивой частотой вращения

èназываемое «малый газ» (или минимальный режим). Надежность запуска двигателя определяет эксплуатационную надежность самолета в целом, оперативность его применения, область эксплуатации и, в конечном итоге, технико-экономическую привлекательность для потенциальных заказчиков. В связи с необходимостью запуска во всей области эксплуатации к ПС предъявляются повышенные требования как по технологичности выполняемых операций, так

èпо качеству процесса. Общие требования к запуску двигателя можно сформулировать следующим образом: запуск двигателя должен быть надежным.

12.4.1.3 - Состав пусковых систем

Запуск двигателя на борту воздушного судна (ВС) обеспечивают следующие устройства и системы:

-стартер, для подвода мощности к ротору двигателя;

-система топливопитания и автоматического управления подачей топлива в КС;

-система зажигания, для воспламенения горючей смеси в КС;

-система механизации компрессора и перепусков воздуха из КВД;

-САУ двигателя в части управлением процессом запуска.

-бортовая система электропитания ЛА для подвода энергии к агрегатам ПС;

-вспомогательная силовая установка (ВСУ)

ñсистемой подвода сжатого воздуха к воздушному стартеру.

12.4.1.4 - Область эксплуатации двигателя, область запуска

Область эксплуатации в земных условиях задается по допустимой температуре воздуха на входе в двигатель и максимальной высоте расположения аэродрома над уровнем моря. Современные авиационные двигатели эксплуатируются при температуре воздуха от минус 55 до плюс 60îС и высоте расположения аэродрома до 4500 метров. Запуск двигателя должен обеспечиваться во всей области эксплуатации на земле.

Область полета в составе СУ самолета задается в координатах: приборная скорость полета

(VÏÐ) - высота полета (ÍÏ).

Для запуска в полете задаются требования

êмаксимальной высоте и диапазону скоростей полета, в пределах которых должен обеспечиваться надежный запуск. Принцип выработки требований

êобласти надежного высотного запуска сохраняется для всех типов ВС и сводится к следующему. Имеется оптимальный для данного типа ВС диапазон высот и скоростей крейсерского полета. В слу- чае самовыключения двигателя в полете происходит торможение ВС. Область высотного запуска должна с некоторым запасом включать в себя режимы крейсерского полета, нормального и аварийного снижения.

Высота крейсерского полета современного пассажирского самолета составляет 11...12 тысяч метров. Верхняя граница области запуска двигателя в соответствии с Требованиями летной годности пассажирских самолетов должна быть не более чем на две тысячи метров ниже крейсерской высоты полета.

12.4.1.5 - Описание процесса запуска двигателя, особенности процес-

са запуска в полете

Рабочий процесс ГТД характерен непрерывным горением ТВС в КС. Устойчивое горение возможно только при непрерывном поступлении в КС необходимого количества воздуха с некоторым избыточным давлением. Затрачиваемая на работу компрессора мощность, зависит от расхода воздуха че- рез двигатель, степени сжатия и к.п.д. компрессора. Чем выше напорность и расход воздуха через компрессор и ниже к.п.д., тем большая мощность нужна для его вращения. По мере увеличения частоты вращения требуется все большая мощность.

Непрерывное увеличение частоты вращения ротора двигателя в процессе запуска возможно лишь при условии превышения суммарной мощ-

802

Глава 12 - Системы ГТД

ности пусковой системы и турбины над мощностью, потребной для вращения компрессора и преодоления сил сопротивления в двигателе. Этот избыток мощности обеспечивает необходимое ускорение вращающихся частей двигателя.

Источником мощности в ГТД является турбина. Мощность, развиваемая турбиной, зависит от температуры газа перед турбиной и степени понижения давления газа в турбине. В начальный момент запуска турбина двигателя не только не создает мощности, а наоборот, для своего вращения требует ее затрат. Кроме того, и после вступления турбины двигателя в активную работу для обеспе- чения требуемого ускорения требуются затраты мощности, пока частота вращения ротора двигателя не достигнет некоторого определенного значе- ния. При этом устанавливается режим, когда турбина развивает мощность, достаточную для собственного вращения, а так же для вращения компрессора, агрегатов двигателя и преодоления механических потерь.

Для достижения этого режима двигателя к его ротору необходимо подводить мощность от постороннего источника энергии. Эта мощность обеспечивается пусковым устройствам - стартером.

При эксплуатации двигателя возможны слу- чаи самопроизвольного или преднамеренного его выключения в полете. После прекращения горения топлива на любом режиме частота вращения роторов уменьшается. При этом часть энергии набегающего потока воздуха расходуется на вращение ротора, и самолет начинает испытывать дополнительное сопротивление. Основной особенностью запуска двигателя в полете является наличие вращения ротора (роторов) компрессора набегающим потоком - авторотация. Частота вращения роторов на авторотации зависит от скорости и высоты полета, загрузки ротора, конструктивных особенностей двигателя. Современные ПС обеспечивают запуск в полете как с подводом мощности от стартера, так и без подвода - в случае, когда мощность набегающего потока воздуха достаточна для вращения ротора двигателя с требуемой минимальной частотой [12.4.4.1].

12.4.1.6 - Надежность запуска

Надежность запуска оценивается коэффициентом надежности, который равен отношению коли- чества запусков без отказов к суммарному числу запусков, выполненных при данных наземных или полетных условиях. Коэффициент надежности запуска характеризует техническое состояние двигателя и вероятность выполнения удачного запуска.

Экономическая целесообразность обеспече- ния высокого коэффициента надежности запуска обуславливается высокой степенью интенсивности использования авиационной техники (особенно в гражданской авиации). Это плотность расписания пассажирских рейсов, высокая стоимость времени стоянки на транзитных аэродромах, аренды наземной техники обеспечения вылета. В условиях военного применения высокий коэффициент надежности запуска обуславливается требованиями боевой готовности самолета, обеспечения его боеживучести (запуск в воздухе после возможной остановки двигателя после пусков ракет) и т.д.

Надежность запуска двигателя обеспечивается оптимальным сочетанием характеристик узлов двигателя и его систем, участвующих в запуске, адаптивностью законов управления, точностью регулирования, точностью выполнения технологи- ческих операций по запуску, исправностью самолетных систем и другими условиями.

12.4.1.7 - Характеристики запуска

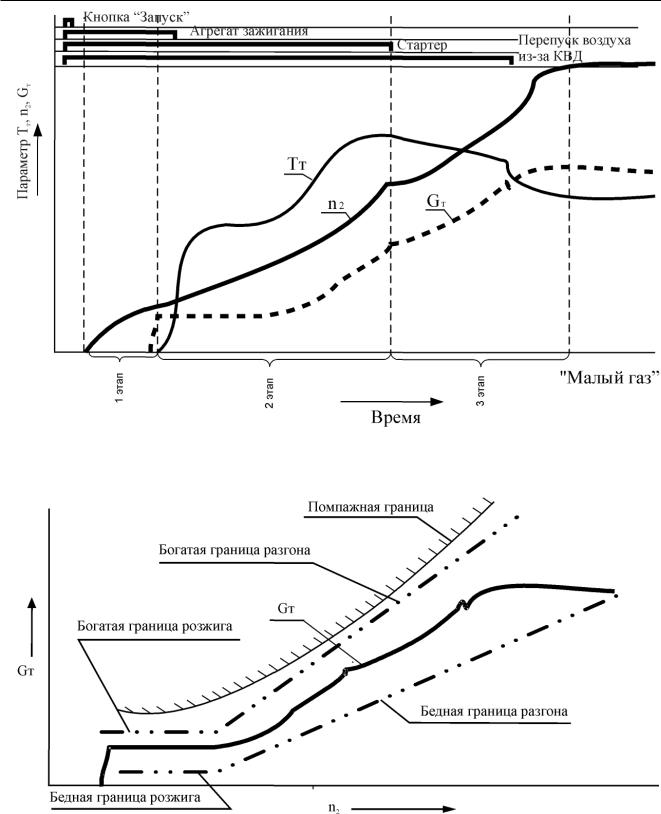

Процесс запуска авиационного ГТД условно может быть разбит на три этапа (см. Рис. 12.4.1.7_1).

На первом этапе запуска - с момента подклю- чения стартера к ротору двигателя до момента воспламенения ТВС в КС - раскрутка ротора двигателя ведется только стартером. Можно считать, что турбина двигателя вступает в активную работу с нача- ла воспламенения ТВС в КС. В течение первого периода запуска расход и давление воздуха за КВД увеличиваются по мере увеличения числа оборотов ротора двигателя.

На втором этапе запуска - с момента воспламенения ТВС в КС до момента отключения стартера от ротора двигателя - раскрутка ведется одновременно стартером и турбиной двигателя. Пусковое устройство отключается от двигателя автоматически в момент выхода на определенную ча- стоту вращения ротора, при которой турбина имеет необходимый избыток мощности для раскрутки ротора. Этот этап запуска характеризуется продолжительностью и максимальными тепловыми нагрузками на детали турбины.

На третьем этапе запуска - с момента отклю- чения пускового устройства до выхода двигателя на режим малого газа - ротор двигателя раскручи- вается только турбиной [12.4.4.2].

Рассмотренные этапы характерны для процесса вывода на режим малого газа большинства современных авиационных двигателей и ГТУ наземного применения.

803

Глава 12 - Системы ГТД

Рисунок 12.4.1.7_1 - Этапы запуска ГТД, циклограмма запуска

ÒÒ - температура газа за турбиной; n2 - частота вращения ротора КВД; GÒ - расход

топлива в КС

Рисунок 12.4.1.7_2 - Положение границ запуска ГТД - « дорожка запуска»

Для качественной и количественной оценки применяется комплексная характеристика процесса запуска - допустимый диапазон изменения мгновенного расхода топлива в КС. Допустимый диапазон расхода топлива (для текущей частоты вращения

ротора) ограничивается «богатой» и «бедной» границами.

Так, на этапе розжига КС (начало второго этапа) «богатая» граница - это максимальный расход топлива, при котором обеспечен розжиг и отсут-

804

Глава 12 - Системы ГТД

ствует потеря устойчивости КВД. Потеря устой- чивости КВД проявляется ростом температуры газа за турбиной с одновременным уменьшением темпа роста частоты вращения (зависание). «Бедная» граница - это минимальный расход топлива, при котором возможно воспламенение ТВС.

На этапе разгона (продолжение второго и третий этапы запуска) «богатая» граница - это запуск на максимальном расходе топлива, при котором отсутствует потеря устойчивости КВД или достижение предельной температуры газа за турбиной. «Бедная» граница - это запуск с минимальным расходом топлива, при котором возможно увеличение частоты вращения (раскрутка ротора) с выходом на «малый газ».

Применительно к топливорегулирующей аппаратуре допустимый диапазон изменения расхода топлива определяется регулировками соответствующих программ, и называется «дорожка запуска».

Положение границ запуска показано на Рис. 12.4.1.7_2.

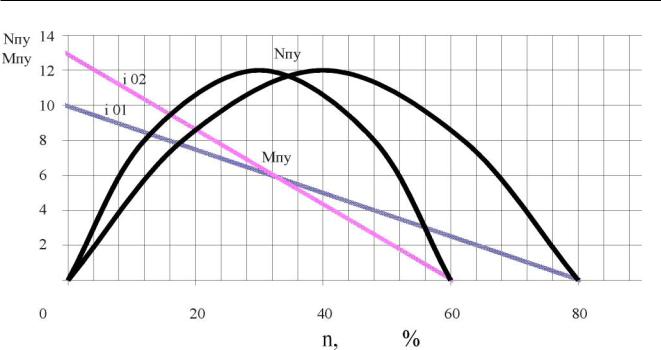

12.4.1.8. - Выбор типа и параметров стартера

Для запуска авиационных ГТД применяют стартеры различного принципа действия. Выбор стартера зависит от большого числа факторов, в ча- стности, от назначения и размерности двигателя, требуемой продолжительности запуска, требования автономности пусковой системы. При этом немаловажное, а в ряде случаев определяющее значение имеет тип энергосистемы самолета (в особенности для автономных пусковых систем). Наибольшее распространение для двигателей малой размерности в гражданской авиации нашли электрические стартеры. Для двигателей средней и большой размерности - воздушные стартеры. Для двигателей военного назначения - газотурбинные стартеры.

Каждому типу стартера свойственна определенная механическая характеристика, представляемая обычно в виде изменения крутящего момента на выходном валу стартера в зависимости от частоты его вращения. Аналитически механическая характеристика пускового устройства часто выражается линейной, гиперболической функцией или ломаной кривой, составленной из этих функций.

Так, например, для воздушного стартера аналитическое выражение механической характеристика имеет вид:

ÌÑÒ = ÌÎ – bn,

ãäå ÌÎ - начальныйдвигателя; крутящий момент на роторе b - постоянный коэффициент для данного

типа стартера и передаточного отношения от стартера к ротору двигателя;

n - частота вращения ротора двигателя. Такое представление механической характери-

стики является в известной степени условным. Фактическое изменение крутящего момента по частоте вращения носит более сложный характер вследствие наличия передаточного запаздывания в системе подвода энергии при релейном срабатывании органов управления, а также вызванных нестабильностью частоты вращения стартера колебательных процессов, взаимодействием инерционных масс стартера, привода и ротора двигателя. Под воздействием эксплуатационных факторов механическая характеристика стартера изменяется [12.4.4.2].

Наиболее заметно характеристики могут изменяться при изменении давления воздуха, подаваемого на турбину стартера, как вследствие особенностей регулирования и нестабильности поддержания давления источником сжатого воздуха, так и из-за увеличения потерь давления в трубопроводах пусковой системы. Немаловажное значение имеет температура сжатого воздуха, величина потерь тепла при передаче.

Передаточное отношение (iÎ) кинематической цепи определяется отношением частоты вращения ротора стартера к частоте вращения ротора двигателя. Оно определяет соотношение между моментом и частотой вращения выходного вала стартера, мощность которого при этом остается постоянной. С увеличением iÎ увеличивается момент на выходе редуктора, а частота вращения уменьшается. И наоборот - с уменьшением передаточного отношения момент на выходе уменьшается, а частота вращения увеличивается. В зависимости от значе- ния его меняется наклон моментной характеристики пускового устройства приведенной к ротору двигателя (см. Рис. 12.4.1.8_1). Как видно, при уменьшении iÎ уменьшается наклон моментной характеристики к оси абсцисс, а максимум мощности пускового устройства смещается в сторону большей частоты вращения ротора двигателя [12.4.4.2].

Òàê êàê iÎ влияет на величину момента, передаваемого к двигателю, то имеется оптимальное значение передаточного отношения, при котором обеспечивается наилучшее использование моментной характеристики.

В общем случае крутящий момент на валу ротора двигателя ÌÏÓ (Кг·м) и мощность стартера NÏÓ (л.с.) определяются выражениями:

805

Глава 12 - Системы ГТД

Рисунок 12.4.1.8_1 - Моментные и мощностные характеристики пускового устройства на валу ротора двигателя при различных общих передаточных отношениях

ÌÏÓ = ÌÏÓÐ iÎ = ÌÏÓÐ iÐÅÄ iÏ (12.4.1.8-1)

NÏÓ = 716,2ÌÏÓnÏÓ |

(12.4.1.8-2) |

где Мпур - крутящий момент на валу ротора стартера, Кгм,

iÎ |

- общее передаточное отношение между |

|

роторами пускового устройства и двига- |

òåëÿ;

i - передаточное отношение редуктора, вклю- |

|

ÐÅÄ |

ченного в конструкцию пускового устрой- |

iÏ |

ñòâà; |

- передаточное отношение редуктора, |

|

nÏÓ |

включенного в конструкцию двигателя; |

- частота вращения выходного вала |

|

|

пускового устройства. |

Кроме передаточного отношения важным параметром, влияющим на надежность запуска, является частота сопровождения ротора двигателя стартером. Раннее отключение пускового устройства приведет к увеличению продолжительности запуска, увеличению потребного расхода топлива и, как следствие - к росту температуры газа, снижению запасов ГДУ компрессора.

Очевидно, чем больше подводимая к ротору двигателя мощность от стартера и чем более продолжителен период сопровождения ротора, тем меньше топлива требуются для необходимого ускорения ротора. Следовательно, снижаются тепловые нагрузки на детали турбины. С другой стороны, увеличение мощности пускового устройства вызывает

увеличение его массы или при неизменной массе - снижение надежности (ресурса) и, в конечном итоге, приводит к необоснованным экономическим затратам. Поэтому выбор и оптимизация параметров стартера имеет большое значение при проектировании двигателя.

Выбор параметров стартера выполняется в несколько этапов при разработке двигателя.

На этапе эскизного проектирования применим принцип подобия для уже эксплуатирующихся двигателей.

Строятся известные зависимости и выполняется оценка требуемых параметров для разрабатываемого двигателя в относительных координатах:

|

NÏÓ/ RÄ = f (πÊ), |

|

nÏÓ/nÌà = f (πÊ), |

ãäå nÏÓ |

- частота вращения ротора двигателя при |

nÌÃ |

отключении стартера; |

- частота вращения ротора двигателя на |

|

πÊ |

режиме «малый газ», |

- степень сжатия компрессора, |

|

RÄÂ |

- тяга двигателя, |

NÏÓ |

- мощность стартера. |

Такой подход на этапе рабочего проектирова- |

|

ния позволяет с достаточной точностью предварительно оценить параметры стартера для определения его конструктивных характеристик (габариты, масса). Также на этапе рабочего проектирования

806