- •Содержание

- •Глава 1 - Общие сведения о газотурбинных двигателях

- •1.1 — Введение

- •1.2.1.2 — Турбовинтовые двигатели и вертолетные ГТД

- •1.2.1.3 — Двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД)

- •1.2.1.4 — Двигатели для самолетов вертикального взлета и посадки

- •1.2.1.5 - Комбинированные двигатели для больших высот и скоростей полета

- •1.2.1.6 - Вспомогательные авиационные ГТД и СУ

- •1.2.2 - Авиационные СУ

- •1.2.3 - История развития авиационных ГТД

- •1.2.3.1 - Россия

- •1.2.3.2 - Германия

- •1.2.3.3 – Англия

- •1.3 - ГТД наземного и морского применения

- •1.3.1 - Области применения наземных и морских ГТД

- •1.3.1.1 -Механический привод промышленного оборудования

- •1.3.1.2 - Привод электрогенераторов

- •1.3.1.3 - Морское применение

- •1.3.2 - Основные типы наземных и морских ГТД

- •1.3.2.1 - Стационарные ГТД

- •1.3.2.2 - Наземные и морские ГТД, конвертированные из авиадвигателей

- •1.3.2.3 - Микротурбины

- •1.4 - Основные мировые производители ГТД

- •1.4.1 - Основные зарубежные производители ГТД

- •1.4.2 - Основные российские производители ГТД

- •1.6 - Перечень использованной литературы

- •Глава 2 - Основные параметры и требования к ГТД

- •2.1 - Основы рабочего процесса ГТД

- •2.1.1 - ГТД как тепловая машина

- •2.1.1.1 – Простой газотурбинный цикл

- •2.1.1.2 - Применение сложных циклов в ГТД

- •2.1.2 - Авиационный ГТД как движитель

- •2.1.3 - Полный к.п.д. и топливная эффективность (экономичность) ГТД

- •2.2 - Параметры ГТД

- •2.2.1 - Основные параметры авиационных ГТД

- •2.2.2 - Основные параметры наземных и морских приводных ГТД

- •2.3 - Требования к авиационным ГТД

- •2.3.1 - Требования к тяге (мощности)

- •2.3.2 – Требования к габаритным и массовым характеристикам

- •2.3.3 - Возможность развития ГТД по тяге (мощности)

- •2.3.4 - Требования к используемым горюче-смазочным материалам

- •2.3.4.1 - Топлива авиационных ГТД

- •2.3.4.2 – Авиационные масла

- •2.3.4.3 - Авиационные гидравлические жидкости

- •2.3.5 – Надежность авиационных ГТД

- •2.3.5.1 – Основные показатели

- •2.3.5.1.1 – Показатели безотказности, непосредственно влияющие на безопасность работы двигателя

- •2.3.5.2 – Методология обеспечения надежности

- •2.3.5.2.1 – Этап проектирования

- •2.3.6 - Ресурс авиационных ГТД

- •2.3.6.1 - Методология обеспечения ресурса

- •2.3.6.2 - Количественные показатели ресурса

- •2.3.7 - Требования производственной технологичности

- •2.3.8 - Требования эксплуатационной технологичности

- •2.3.8.1 - Эксплуатационная технологичность - показатель совершенства ГТД

- •2.3.8.2 - Основные качественные характеристики ЭТ

- •2.3.8.3 - Количественные показатели ЭТ

- •2.3.9 - Экономические требования к авиационным ГТД

- •2.3.9.1 - Себестоимость производства

- •2.3.9.2 - Стоимость ЖЦ двигателя

- •2.3.10 - Экологические требования

- •2.3.10.2 - Ограничения по шуму

- •2.3.12 - Соответствие требованиям летной годности

- •2.4 - Особенности требований к ГТД наземного применения

- •2.4.1 - Особенности требований к приводным ГТД для ГПА

- •2.4.1.1 - Требования к характеристикам ГТД

- •2.4.1.2 - Требования к ресурсам и надежности

- •2.4.1.4 - Используемые ГСМ

- •2.4.1.5 - Требования экологии и безопасности

- •2.4.1.6 - Требования производственной и эксплуатационной технологичности

- •2.4.2 - Особенности требований к ГТД энергетических установок

- •2.4.2.1 - Требования к характеристикам ГТД

- •2.4.2.2 - Используемые ГСМ

- •2.4.2.3 - Требования к ресурсам и надежности

- •2.4.2.4 - Требования к экологии и безопасности

- •2.4.2.5 - Требования к контролепригодности, ремонтопригодности и др.

- •2.5 - Методология проектирования

- •2.5.1 - Основные этапы проектирования ГТД

- •2.5.1.1 - Техническое задание

- •2.5.1.2 – Техническое предложение

- •2.5.1.3 – Эскизный проект

- •2.5.1.4 – Технический проект

- •2.5.1.5 – Разработка конструкторской документации

- •2.5.2 - Разработка конструкций ГТД на основе базовых газогенераторов

- •2.5.2.1 - Газогенератор – базовый узел ГТД

- •2.5.2.2 – Основные параметры и конструктивные схемы газогенераторов ГТД

- •2.5.2.3 – Создание ГТД различного назначения на базе единого газогенератора

- •2.6.1.1 — Общие положения по авиационным ГТД

- •2.6.1.2 — Общие положения по сертификации наземной техники

- •2.6.1.3 — Общие положения по сертификации производства и СМК

- •2.6.1.4 — Органы регулирования деятельности

- •2.6.1.4.1 — Авиационная техника

- •2.6.1.4.2 — Органы регулирования деятельности по сертификации производства и СМК

- •2.6.2.1 — Авиационная техника

- •2.6.2.2 — Наземная техника

- •2.6.2.3 Производство и СМК

- •2.6.2.4 — Принятые сокращения и обозначения

- •2.6.3.1 — Основные этапы создания авиационных ГТД

- •2.6.3.2 — Этапы процесса сертификации авиационных ГТД

- •Глава 3 - Конструктивные схемы ГТД

- •3.1 - Конструктивные схемы авиационных ГТД

- •3.1.1 - Турбореактивные двигатели

- •3.1.2 - Двухконтурные турбореактивные двигатели

- •3.1.3 - Турбовинтовые и вертолетные ГТД

- •3.2 - Конструктивные схемы наземных и морских ГТД

- •3.2.1 - Одновальные ГТД

- •3.2.2 - ГТД со свободной силовой турбиной

- •3.2.3 - ГТД со «связанным» КНД

- •3.2.4 - Конструктивные особенности наземных ГТД различного назначения

- •3.2.5 - Конструктивные особенности ГТД сложных циклов

- •3.4 - Перечень использованной литературы

- •Глава 4 - Силовые схемы ГТД

- •4.1 - Усилия, действующие в ГТД

- •4.1.2 - Крутящие моменты от газовых сил

- •Глава 5 - Компрессоры ГТД

- •6.4.4 - Корпуса КС

- •6.4.4.1 - Наружный корпус КС

- •6.4.4.2 - Внутренний корпус КС

- •6.4.4.3 - Разработка конструкции корпусов

- •6.4.5 - Системы зажигания ГТД

- •6.5 - Экспериментальная доводка КС

- •6.6 - Особенности КС двигателей наземного применения

- •6.7 - Перспективы развития камер сгорания ГТД

- •Глава 7 - Форсажные камеры

- •7.1 - Характеристики ФК

- •7.2 - Работа ФК

- •7.3 - Требования к ФК

- •7.4 - Схемы ФК

- •7.4.2 - Вихревые ФК

- •7.4.3 - ФК с аэродинамической стабилизацией

- •7.5 - Основные элементы ФК

- •7.5.1 - Смеситель

- •7.5.2 - Диффузоры

- •7.5.3 - Фронтовые устройства

- •7.5.4 - Корпусы и экраны

- •7.6 - Управление работой ФК

- •7.6.1 - Розжиг ФК

- •7.6.2 - Управление ФК на режимах приемистости и сброса

- •7.6.3 - Управление ФК на стационарных режимах

- •Глава 8 - Турбины ГТД

- •8.2 - Аэродинамическое проектирование турбины

- •8.2.2 - Технология одномерного проектирования турбины

- •8.2.4 - 2D/3D-моделирование невязкого потока в проточной части турбины

- •8.2.5 - 2D/3D-моделирование вязкого потока в турбине

- •8.2.6 - Синтез геометрии профилей и лопаточных венцов

- •8.2.7 - Одномерное проектирование турбины

- •8.2.7.1 - Выбор количества ступеней ТВД

- •8.2.7.2 - Выбор количества ступеней ТНД

- •8.2.7.3 - Аэродинамическое проектирование и к.п.д. турбины

- •8.2.9 - Методы управления пространственным потоком в турбине

- •8.2.10 - Экспериментальное обеспечение аэродинамического проектирования

- •8.2.11 - Перечень использованной литературы

- •8.3 - Охлаждение деталей турбины

- •8.3.1 - Тепловое состояние элементов турбин

- •8.3.1.1 - Принципы охлаждения

- •8.3.2 - Конвективное, пленочное и пористое охлаждение

- •8.3.3 - Гидравлический расчет систем охлаждения

- •8.3.4 - Методология расчета температур основных деталей турбин

- •8.3.5 - Расчет полей температур в лопатках

- •8.3.6 - Перечень использованной литературы

- •8.4 - Роторы турбин

- •8.4.1 - Конструкции роторов

- •8.4.1.1 - Диски турбин

- •8.4.1.2 - Роторы ТВД

- •8.4.1.3 - Роторы ТНД и СТ

- •8.4.1.4 - Примеры доводки и совершенствования роторов

- •8.4.1.5 - Предотвращение раскрутки и разрушения дисков

- •8.4.2 - Рабочие лопатки турбин

- •8.4.2.1 - Соединение рабочих лопаток с диском

- •8.4.3 - Охлаждение рабочих лопаток

- •8.4.4 - Перечень использованной литературы

- •8.5 - Статоры турбин

- •8.5.1 - Корпусы турбин

- •8.5.2 - Сопловые аппараты

- •8.5.3 - Аппараты закрутки

- •8.5.4 – Перечень использованной литературы

- •8.6 - Радиальные зазоры в турбинах

- •8.6.1 - Влияние радиального зазора на к.п.д. турбины

- •8.6.2 - Изменение радиальных зазоров турбины в работе

- •8.6.3 - Управление радиальными зазорами

- •8.6.4 - Выбор радиального зазора при проектировании

- •8.6.5 - Перечень использованной литературы

- •8.7 - Герметизация проточной части

- •8.7.1 - Герметизация ротора и статора от утечек охлаждающего воздуха

- •8.7.2 - Уплотнения между ротором и статором

- •8.7.3 - Перечень использованной литературы

- •8.8 - Материалы основных деталей турбины

- •8.8.1 - Диски и роторные детали турбины

- •8.8.2 - Сопловые и рабочие лопатки

- •8.8.3 - Покрытия лопаток

- •8.8.4 - Корпусы турбин

- •8.9.1 - Перечень использованной литературы

- •8.10.1 - Прогары и трещины лопаток ТВД

- •8.10.3 - Недостаточный циклический ресурс и поломки роторных деталей

- •8.10.4 - Устранение дефектов турбины в ходе доводки

- •8.11 - Перспективы развития конструкций и методов проектирования турбин

- •8.11.1 - 2D-аэродинамика: эффективные охлаждаемые лопатки ТВД

- •8.11.2 - 2D-аэродинамика: сокращение количества лопаток

- •8.11.3 - Противоположное вращение роторов ТВД и ТНД

- •8.11.4 - 2D-аэродинамика: эффективные решетки профилей ТНД

- •8.11.5 - 3D-аэродинамика: эффективные формы лопаточных венцов

- •8.11.6 - Новые материалы и покрытия для лопаток и дисков

- •8.11.7 - Совершенствование конструкций охлаждаемых лопаток

- •8.11.8 - Оптимизированные системы управления радиальными зазорами

- •8.11.9 - Развитие средств и методов проектирования

- •Глава 9 - Выходные устройства ГТД

- •9.1 - Нерегулируемые сопла

- •9.2 - Выходные устройства ТРДД

- •9.2.1 - Выходные устройства со смешением потоков

- •9.2.2 - Выходные устройства ТРДД с раздельным истечением потоков

- •9.3 - Регулируемые сопла

- •9.3.1 - Осесимметричные регулируемые сопла

- •9.3.1.1 - Регулируемое сопло двигателя Д30-Ф6

- •9.3.2 - Плоские сопла

- •9.4 - Выходные устройства двигателей самолетов укороченного и вертикального взлета-посадки

- •9.5 - «Малозаметные» выходные устройства

- •9.6 - Реверсивные устройства

- •9.6.1 - Реверсивные устройства ковшового типа

- •9.6.2 - Реверсивные устройства створчатого типа

- •9.6.3.1 - Гидравлический привод реверсивного устройства

- •9.6.3.3 - Механический замок фиксации положения реверсивного устройства

- •9.7 - Приводы выходных устройств

- •9.7.1 - Пневмопривод

- •9.7.2 - Пневмомеханический привод

- •9.8 - Выходные устройства диффузорного типа

- •9.8.1 - Конические диффузоры

- •9.8.2 - Осекольцевые диффузоры

- •9.8.3 - Улитки

- •9.8.4 - Соединения с выхлопными шахтами

- •9.8.5 - Выходные устройства вертолетных ГТД

- •9.12 - Перечень использованной литературы

- •Глава 10 - Привод агрегатов, редукторы, муфты ГТД

- •10.1 - Привод агрегатов ГТД

- •10.1.1 - Центральный привод

- •10.1.2 - Коробки приводов агрегатов

- •10.2 - Редукторы ГТД

- •10.2.1 - Редукторы ТВД

- •10.2.1.1 - Общие требования, кинематические схемы

- •10.2.1.2 - Конструкция редукторов ТВД

- •10.2.2 - Редукторы привода несущего и рулевого винтов вертолетов

- •10.2.2.1 - Редукторы привода несущего винта

- •10.2.2.1.1 - Кинематические схемы главных редукторов вертолетов

- •10.2.2.1.2 - Конструкция главных редукторов вертолетов

- •10.2.2.2 - Редукторы хвостовые и промежуточные

- •10.2.3 - Редукторы ГТУ

- •10.2.3.1 - Конструкция редукторов

- •10.3 - Муфты приводов ГТД и ГТУ

- •10.3.1 - Требования к муфтам

- •10.3.2 - Конструкция муфт

- •10.4 - Проектирование приводов агрегатов ГТД

- •10.4.1 - Проектирование центрального привода

- •10.4.1.1 - Конструкция центрального привода

- •10.4.2 - Проектирование коробок приводов агрегатов

- •10.4.2.1 - Конструкция коробки приводов агрегатов

- •10. 5 - Проектирование редукторов

- •10.5.1 - Особенности проектирования редукторов ТВД

- •10.5.2 - Особенности проектирования вертолетных редукторов

- •10.5.3 - Особенности проектирования редукторов ГТУ

- •10.6.1 - Требования к зубчатым передачам

- •10.6.2 - Классификация зубчатых передач

- •10.6.3 - Исходный производящий контур

- •10.6.4 - Нагруженность зубчатых передач

- •10.6.5 - Конструктивные параметры зубчатых передач

- •10.6.5.1 - Конструкции зубчатых колес

- •10.6.6 - Материалы зубчатых колес, способы упрочнения

- •Глава 11 - Пусковые устройства

- •11.1 - Общие сведения

- •11.1.1 - Основные типы пусковых устройств современных ГТД

- •11.1.2 - Технические характеристики пусковых устройств современных ГТД

- •11.2 - Электрические пусковые устройства ГТД

- •11.3 - Воздушные пусковые устройства ГТД

- •11.3.1 - Воздушно - турбинные пусковые устройства ГТД

- •11.3.2 - Регулирующие и отсечные воздушные заслонки

- •11.3.3 - Струйное пусковое устройство ГТД

- •11.4 - Турбокомпрессорные пусковые устройства ГТД

- •11.4.1 - Классификация ТКС ГТД

- •11.4.2 - Принцип действия ТКС

- •11.4.3 - Одновальный ТКС

- •11.4.4 - ТКС со свободной турбиной

- •11.4.5 - Особенности систем ТКС

- •11.5 - Гидравлические пусковые устройства ГТД

- •11.5.1 - Конструкция гидравлических стартеров

- •11.6 - Особенности пусковых устройств ГТД наземного применения

- •11.6.1 - Электрические пусковые устройства

- •11.6.2 - Газовые пусковые устройства

- •11.6.3 - Гидравлические пусковые устройства

- •11.7 - Редукторы пусковых устройств

- •11.8 - Муфты свободного хода пусковых устройств

- •11.8.1 - Муфты свободного хода роликового типа

- •11.8.2 – Муфты свободного хода храпового типа

- •11.9 – Системы смазки пусковых устройств

- •11.11 - Перечень используемой литературы

- •Глава 12 - Системы ГТД

- •12.1.1 - Системы автоматического управления и контроля авиационных ГТД

- •12.1.1.1 - Назначение САУ

- •12.1.1.2 - Состав САУ

- •12.1.1.3 - Основные характеристики САУ

- •12.1.1.5.2 - Порядок разработки САУ

- •12.1.1.5.3 - Основные принципы выбора варианта САУ в процессе проектирования

- •12.1.1.5.4 - Структурное построение САУ

- •12.1.1.5.5 - Программы управления ГТД

- •12.1.1.5.6 - Расчет и анализ показателей надежности

- •12.1.2 - САУ наземных ГТУ

- •12.1.2.1 - Назначение САУ

- •12.1.2.2 - Выбор САУ ГТУ и ее элементов

- •12.1.2.3 - Состав САУ ГТУ

- •12.1.2.4 - Основные характеристики САУ

- •12.1.2.5 - Работа САУ ГТУ

- •12.1.2.6 - Блок управления двигателем (БУД)

- •12.1.2.7 - Особенности системы контроля и диагностики наземных ГТД

- •12.1.4 – Перечень использованной литературы

- •12.2 - Топливные системы ГТД

- •12.2.1 - Топливные системы авиационных ГТД

- •12.2.1.1 - Назначение топливной системы

- •12.2.1.2 - Состав топливной системы

- •12.2.1.3 - Основные характеристики топливной системы

- •12.2.1.4 - Работа топливной системы

- •12.2.1.5 - Выбор топливной системы и ее элементов

- •12.2.1.5.1 – Выбор топливной системы

- •12.2.1.5.2 - Выбор насосов топливной системы

- •12.2.1.5.3 - Определение подогревов топлива в топливной системе

- •12.2.1.5.5 - Математическая модель топливной системы

- •12.2.1.6 - Гидроцилиндры

- •12.2.1.7 - Топливные фильтры

- •12.2.2 - Особенности топливных систем ГТУ

- •12.2.2.1 - Назначение топливной системы

- •12.2.2.2 - Выбор топливной системы и ее элементов

- •12.2.2.3 - Основные характеристики топливной системы

- •12.2.2.4 - Работа топливной системы

- •12.2.4 – Перечень использованной литературы

- •12.3 - Системы диагностики

- •12.3.1 - Общие вопросы диагностирования

- •12.3.1.1 - Задачи диагностирования ГТД

- •12.3.1.3 - Диагностируемые системы ГТД

- •12.3.1.4 - Виды наземного и бортового диагностирования ГТД

- •12.3.1.5 - Структура систем диагностики

- •12.3.1.6 - Регламент диагностирования ГТД

- •12.3.1.7 - Регистрация параметров ГТД

- •12.3.2 - Диагностирование системы механизации ГТД, САУ и ТП ГТД

- •12.3.3 - Диагностирование работы маслосистемы и состояния узлов ГТД, работающих в масле

- •12.3.3.1 - Неисправности маслосистемы и узлов ГТД, работающих в масле

- •12.3.3.2 - Диагностирование по параметрам маслосистемы

- •12.3.3.3 - Контроль содержания в масле частиц износа (трибодиагностика)

- •12.3.4 - Контроль и диагностика по параметрам вибрации ГТД

- •12.3.4.1 - Параметры вибрации и единицы изменения

- •12.3.4.2 - Статистические характеристики вибрации

- •12.3.4.3 - Причины возникновения вибрации в ГТД

- •12.3.4.4 - Датчики измерения вибрации

- •12.3.4.5 - Вибрационная диагностика ГТД

- •12.3.5 - Диагностирование ГТД по газодинамическим параметрам

- •12.3.5.1 - Неисправности проточной части ГТД

- •12.3.5.2 - Требования к перечню контролируемых параметров

- •12.3.5.3 - Алгоритмы диагностирования проточной части ГТД

- •12.3.6 - Обеспечение диагностирования ГТД инструментальными методами

- •12.3.6.1 - Виды неисправностей, выявляемых инструментальными методами

- •12.3.6.2 - Методы и аппаратура инструментальной диагностики

- •12.3.6.2.1 - Оптический осмотр проточной части ГТД

- •12.3.6.2.2 - Ультразвуковой метод диагностирования

- •12.3.6.2.3 - Вихретоковый метод диагностирования

- •12.3.6.2.4 - Капиллярный метод диагностирования с применением портативных аэрозольных наборов

- •12.3.6.2.5 - Диагностирование состояния проточной части ГТД перспективными методами

- •12.3.7 - Особенности диагностирования технического состояния ГТД наземного применения на базе авиационных двигателей

- •12.3.7.1 - Особенности режимов эксплуатации

- •12.3.7.2 - Общие особенности диагностирования наземных ГТД

- •12.3.7.3 - Особенности диагностирования маслосистемы

- •12.3.7.5 - Особенности диагностирования проточной части

- •12.4 - Пусковые системы

- •12.4.1 - Пусковые системы авиационных ГТД

- •12.4.1.1 - Назначение

- •12.4.1.2 - Общие требования

- •12.4.1.3 - Состав пусковых систем

- •12.4.1.4 - Область эксплуатации двигателя, область запуска

- •12.4.1.6 - Надежность запуска

- •12.4.1.7 - Характеристики запуска

- •12.4.1.8. - Выбор типа и параметров стартера

- •12.4.1.9 - Особенности запуска двигателей двухроторных схем

- •12.4.1.10 - Системы зажигания

- •12.4.1.11 - Обеспечение характеристик запуска на разгоне

- •12.4.1.12 - Регулирование компрессора на пусковых режимах

- •12.4.2 - Особенности пусковых систем наземных ГТУ

- •12.4.4 - Перечень использованной литературы

- •12.5 - Воздушные системы ГТД

- •12.5.1 - Функции ВС

- •12.5.2 - Основные требования к ВС

- •12.5.3 - Общие и локальные ВС ГТД

- •12.5.4 - Работа локальных ВС

- •12.5.4.1 - ВС охлаждения турбин ГТД

- •12.5.4.2 - ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.1 - Работа ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.2 - Типы ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.2.3 - Построение общей схемы ВС наддува и охлаждения опор

- •12.5.4.3 - Противообледенительная система (ПОС)

- •12.5.4.4 - Система кондиционирования воздуха

- •12.5.4.5 - Система активного управления зазорами

- •12.5.4.6 - Системы внешнего охлаждения ГТД

- •12.5.4.7 - Системы внешнего обогрева ГТД

- •12.5.5 - Подготовка воздуха для ВС ГТД

- •12.5.6 - Особенности ВС наземных ГТУ

- •12.5.7 - Агрегаты ВС

- •12.5.9 - Перечень использованной литературы

- •12.6.1 - Общие требования

- •12.6.2 - Схемы маслосистем ГТД

- •12.6.2.1 - Маслосистема с регулируемым давлением масла

- •12.6.2.2 - Маслосистема с нерегулируемым давлением масла

- •12.6.2.3 - Маслосистемы ГТД промышленного применения

- •12.6.3 - Маслосистемы редукторов

- •12.6.3.1 - Маслосистемы авиационных редукторов

- •12.6.3.2 - Маслосистемы редукторов ГТУ

- •12.6.4 - Особенности проектирование маслосистем

- •12.6.5 - Агрегаты маслосистемы

- •12.6.5.1 - Бак масляный

- •12.6.5.2 - Насосы масляные

- •12.6.5.3 - Теплообменники

- •12.6.5.4 - Фильтры и очистители

- •12.6.5.5 - Воздухоотделители и суфлеры

- •12.6.6 - Перспективы развития маслосистем

- •12.6.8 – Перечень использованной литературы

- •12.7 - Гидравлические системы ГТД

- •12.7.1 - Гидросистемы управления реверсивными устройствами

- •12.7.1.1 - Централизованная гидросистема управления реверсивным устройством

- •12.7.1.2 - Автономная гидросистема управления реверсивным устройством

- •12.7.1.3 - Порядок проектирования гидросистем

- •12.7.3 - Перечень использованной литературы

- •12.8 - Дренажные системы

- •12.8.1 - Назначение и классификация систем

- •12.8.2 - Характеристика объектов дренажа

- •12.8.3 - Основные схемы и принцип действия систем

- •12.8.4 - Основные требования к дренажным системам

- •12.8.5 - Обеспечение работоспособности дренажных систем

- •12.8.6 - Особенности конструкции дренажных баков

- •12.8.8 - Перечень использованной литературы

- •Глава 13 - Обвязка авиационных ГТД

- •13.1 - Общая характеристика обвязки

- •13.2 - Конструкция обвязки

- •13.2.1 - Трубопроводные коммуникации

- •13.2.1.1 - Основные сведения

- •13.2.1.2 - Трубы и патрубки

- •13.2.1.3 - Соединения

- •13.2.1.4 - Компенсирующие устройства

- •13.2.1.5 - Соединительная арматура

- •13.2.1.6 - Узлы крепления

- •13.2.1.7 - Неисправности трубопроводов

- •13.2.2 - Электрические коммуникации

- •13.2.2.1 - Общие сведения

- •13.2.2.2 - Конструкция элементов

- •13.2.2.2.1 - Электрические жгуты

- •13.2.2.2.2 - Электрические провода

- •13.2.2.2.3 - Электрические соединители

- •13.2.2.2.4 - Материалы для изготовления электрических жгутов

- •13.2.3 - Узлы крепления агрегатов и датчиков

- •13.2.4 - Механическая проводка управления

- •13.3 - Проектирование обвязки

- •13.3.1 - Требования к обвязке

- •13.3.2 - Основные принципы и порядок проектирования обвязки

- •13.3.3 - Методы отработки конструкции обвязки

- •13.3.3.1 - Натурное макетирование

- •13.3.3.2 - Электронное макетирование обвязки

- •13.3.5 - Проектирование трубопроводных коммуникаций

- •13.3.6 - Проектирование электрических коммуникаций

- •13.3.6.1 - Требования к электрическим коммуникациям

- •13.3.6.2 - Порядок проектирования электрических коммуникаций

- •13.3.6.3 - Разработка электрических схем

- •13.3.6.4 - Разработка монтажных схем

- •13.3.6.5 - Разработка чертежей электрических жгутов

- •13.6 - Перечень использованной литературы

- •Глава 14 - Динамика и прочность ГТД

- •14.1 - Теоретические основы динамики и прочности ГТД

- •14.1.1 - Напряженное состояние, тензор напряжений

- •14.1.2 - Уравнения равновесия

- •14.1.3 - Перемещения в деформируемом твердом теле. Тензор деформаций

- •14.1.4 - Уравнения совместности деформаций

- •14.1.5 - Обобщенный закон Гука

- •14.1.7 - Плоская задача теории упругости

- •14.1.8 - Пластическая деформация материала. Простое и сложное нагружение

- •14.1.11 - Ползучесть. Релаксация напряжений. Длительная прочность

- •14.1.12 - Усталостное разрушение элементов конструкций

- •14.1.13 - Малоцикловая усталость. Термическая усталость

- •14.1.14 - Накопление повреждений при нестационарном нагружении

- •14.1.15 - Закономерности развития трещин в элементах конструкций

- •14.1.16 - Свободные колебания системы с одной степенью свободы

- •14.1.17 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

- •14.1.18 - Колебания системы с вязким сопротивлением. Демпфирование колебаний

- •14.1.19 - Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы под действием произвольной периодической возмущающей силы

- •14.1.21 - Колебания системы с распределенной массой

- •14.2 - Статическая прочность и циклическая долговечность лопаток

- •14.2.1 - Нагрузки, действующие на лопатки. Расчетные схемы лопаток

- •14.2.2 - Напряжения растяжения в профильной части рабочей лопатки от центробежных сил

- •14.2.3 - Изгибающие моменты и напряжения изгиба от газодинамических сил

- •14.2.5 - Суммарные напряжения растяжения и изгиба в профильной части лопатки

- •14.2.6 - Температурные напряжения в лопатках

- •14.2.7 - Особенности напряженного состояния широкохордных рабочих лопаток

- •14.2.9 - Расчет соединения рабочих лопаток с дисками

- •14.2.10 - Расчет на прочность антивибрационных (бандажных) полок и удлинительной ножки лопатки

- •14.2.11 - Особенности расчета на прочность лопаток статора

- •14.2.13 - Анализ трехмерных полей напряжений и деформаций в лопатках

- •14.3 - Статическая прочность и циклическая долговечность дисков

- •14.3.1 - Расчетные схемы дисков

- •14.3.2 - Расчет напряжений в диске в плоской оссесимметричной постановке

- •14.3.3 - Общие закономерности напряженного состояния дисков

- •14.3.7 - Подтверждение циклического ресурса дисков на основе концепции допустимых повреждений

- •14.3.8 - Расчет роторов барабанного типа

- •14.3.9 - Расчет дисков радиальных турбомашин

- •14.3.10 - Оптимальное проектирование дисков. Равнопрочный диск

- •14.4 - Колебания и вибрационная прочность лопаток осевых компрессоров и турбин

- •14.4.2 - Приближенный расчет собственных частот колебаний лопаток

- •14.4.3 - Трехмерные модели колебаний лопаток

- •14.4.4 - Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на собственные частоты колебаний лопатки

- •14.4.6 - Автоколебания лопаток

- •14.4.7 - Демпфирование колебаний лопаток

- •14.4.8 - Вынужденные колебания лопаток. Резонансная диаграмма

- •14.4.9 - Математическое моделирование вынужденных колебаний лопаток

- •14.4.10 - Экспериментальное исследование колебаний лопаток

- •14.4.11 - Коэффициент запаса вибрационной прочности лопаток, пути его повышения

- •14.4.12 - Колебания дисков

- •14.5 - Динамика роторов. Вибрация ГТД

- •14.5.1 - Критическая частота вращения ротора. История вопроса

- •14.5.2 - Динамика одномассового ротора. Поступательные перемещения

- •14.5.3 - Динамика одномассового ротора. Угловые перемещения

- •14.5.4 - Динамика одномассового несимметричного ротора

- •14.5.5 - Ротор с распределенными параметрами

- •14.5.6 - Особенности колебаний системы роторов и корпусов

- •14.5.7 - Демпфирование колебаний роторов

- •14.5.7.1 - Конструкция и принцип действия демпферов колебаний роторов

- •14.5.7.2 - Расчет параметров демпфирования

- •14.5.7.3 - Особенности гидромеханики реальных демпферов

- •14.5.8 - Вибрация ГТД

- •14.5.8.1 - Источники возмущающих сил и спектр вибрации

- •14.5.8.3 - Статистические характеристики вибрации

- •14.5.8.4 - Измерение и нормирование вибрации

- •14.6 - Прочность корпусов и подвески двигателя

- •14.6.1 - Силовая схема корпуса. Условия работы силовых корпусов

- •14.6.4 - Устойчивость корпусных деталей

- •14.6.5 - Расчет корпусов на непробиваемость

- •14.6.6 - Расчет элементов подвески

- •14.8 – Перечень использованной литературы

- •Глава 15 - Шум ГТД

- •15.1 - Источники шума ГТД

- •15.3 - Методы оценки акустических характеристик

- •15.4 - Снижение шума ГТД

- •15.4.1 - Методология проектирования систем шумоглушения

- •15.4.2 - Шумоглушение в выходных устройствах авиационных ГТД

- •15.4.3 - Конструкция звукопоглощающих узлов авиационных ГТД

- •15.4.4 – Глушители шума в наземных ГТУ

- •15.4.5 – Конструкция глушителей шума наземных ГТД

- •15.7 – Список использованной литературы

- •Глава 16 - Газотурбинные двигатели как силовой привод

- •16.1 - ГТД в силовом приводе ГТЭС и ГПА

- •16.2 - ГТД в силовых (энергетических) установках кораблей и судов

- •16.3 - ГТД в силовых установках танков

- •16.5 - Компоновка корабельных и судовых ГГТД

- •16.6 - Компоновка ГТД в силовой установке танка

- •16.8 – Перечень использованной литературы

- •Глава 17 - Автоматизация проектирования и поддержки жизненного цикла ГТД

- •17.1 - Проектирование и информационная поддержка жизненного цикла ГТД (идеология CALS)

- •17.2 - Жизненный цикл изделия. Обзор методов проектирования

- •17.3 - Программные средства проектирования

- •17.4 - Аппаратные средства систем проектирования

- •17.5 - PDM-системы: роль и место в организации проектирования

- •17.6 - Организация производства и ERP-системы

- •17.7 - Параллельный инжиниринг. Интеграция эскизного и технического проектирования

- •17.8 - Переход на безбумажную технологию

- •17.10 - ИПИ-технологии и эксплуатация изделий

- •17.11 - ИПИ-технологии и управление качеством

- •17.12 - Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов

- •17.13 - Основы трехмерного проектирования

- •17.13.1 - Общие принципы трехмерного проектирования

- •17.13.1.1 - Способы создания геометрических моделей

- •17.13.1.2 - Основные термины объемной геометрической модели

- •17.13.1.3 - Принцип базового тела

- •17.13.1.4 - Основные термины при проектировании геометрической модели детали

- •17.13.2 - Управляющие структуры

- •17.13.3 - Принцип «Мастер-модели»

- •17.13.5 - Моделирование сборок

- •17.15 - Перечень использованной литературы

- •Глава 18 - Уплотнения в ГТД

- •18.1 - Уплотнение неподвижных соединений

- •18.2 - Уплотнения подвижных соединений

- •18.2.1 - Гидравлический расчет уплотнений подвижных соединений

- •18.3 - Уплотнение газового тракта между ротором и статором ГТД

- •18.3.1 - Лабиринтные уплотнения

- •18.3.2 - Щеточные уплотнения

- •18.3.3 - Скользящие сухие уплотнения газодинамические

- •18.3.4 - Скользящие сухие уплотнения газостатические

- •18.3.5 - Сравнение эффективностей уплотнений газового тракта между ротором и статором ГТД

- •18.4 - Примеры уплотнений газового тракта ГТД

- •18.4.1 - Пример 1

- •18.4.2 - Пример 2. Уплотнение статорной и роторной частей турбины

- •18.5 - Уплотнения масляных полостей опор роторов, редукторов, коробок приводов

- •18.7 - Перечень использованной литературы

Глава 11 - Пусковые устройства

у которых роль внутреннего кольца выполняет наружная поверхность шестерни-валика.

Планетарные редукторы позволяют получить компактную конструкцию с минимальным количе- ством деталей, что снижает габариты и массу стартера в целом, но требуют большей точности изготовления зубчатых колес. Количество потоков, на которое распределяется крутящий момент от ведущего колеса, определяется количеством сателлитов. Кроме этого, в планетарный редуктор легко встраивается фрикционная муфта, предназначенная для предохранения ГТД от чрезмерных крутящих моментов.

Также на базе планетарного редуктора можно сравнительно несложно скомпоновать 2-х скоростной привод. Конструкция такого привода была приведена на Рис. 11.2_3, а кинематическая схема

– íà Ðèñ. 11.2_4.

Конструкция одноступенчатого планетарного редуктора электростартера приведена на Рис. 11.2_1.

Конструкция одноступенчатого планетарного редуктора с встроенной фрикционной муфтой воздушного турбостартера СтВ-5 приведена на Рис. 11.3.1_3.

11.8 - Муфты свободного хода пусковых устройств

Муфты свободного хода (иногда называются обгонные муфты) пусковых устройств предназна- чены для автоматического сцепления пускового устройства с коробкой приводов или с ротором ГТД в процессе раскрутки и автоматического расцепления при отключении стартера.

В конструкции стартеров применяются следующие муфты свободного хода: роликового типа; храпового типа с «собачками» или с торцевыми зубьями.

11.8.1 - Муфты свободного хода роликового типа

В качестве муфт свободного хода роликового типа для пусковых устройств ГТД применяются муфты с цилиндрическими роликами и муфты с эксцентриковыми роликами. Муфта с цилиндри- ческими роликами применяется в ТКС С-300-75 в кинематической цепи электростартера (см. Рис. 11.4.3_2) и в стартере-генераторе с двухскоростным редуктором (см. Рис. 11.2_4).

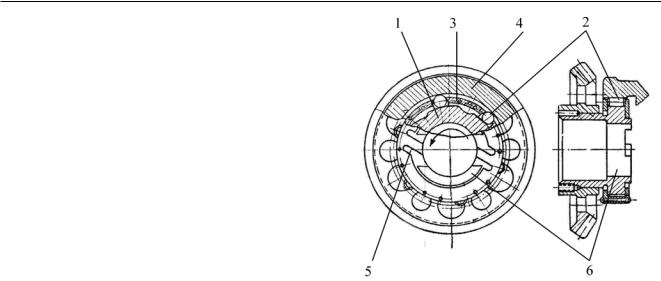

На Рис. 11.8.1_1 приведена конструкция муфты свободного хода с цилиндрическими роликами электростартера ТКС С-300-75.

Рисунок 11.8.1_1 - Муфта свободного хода с цилиндрическими роликами 1 – ведущее звено; 2 – ролик;

3 – сепаратор; 4 – ведомое звено;

5 – «усик» сепаратора; 6 – выступ

Она состоит из ведущего звена 1, кинемати- чески связанного с валом электростартера, роликов 2, размещенных в сепараторе 3, и ведущего звена 4, связанного с валом турбокомпрессора ТКС. Каждая рабочая поверхность ведущего звена, контактирующая с роликом, выполнена по спиральной кривой и образует суживающийся зазор с рабочей цилиндрической внутренней поверхностью ведомого звена. Размещение роликов в сепараторе исключает их перекос и способствует одновременности работы, Наличие у сепаратора двух отогнутых «усиков» 5, которые входят в пазы между двумя выступами 6 на торце ведущего звена, обеспечи- вает более четкое расклинивание роликов при расцеплении муфты.

Принцип действия муфты следующий. При включении электростартера начинает вращаться ведущее звено в направлении, указанном стрелкой на рисунке. При этом ролики заклиниваются в суживающемся зазоре между ведущим и ведомым звеньями и за счет сил трения вращение от ведущего звена передается ведомому звену. После отключения электростартера частота вращения ведущего звена уменьшается, в то время как частота вращения ведомого звена увеличивается. Это приводит к тому, что ролики, перекатываясь в более широкую часть зазора, расклиниваются и, таким образом, муфта расцепляется. При отставании ведущее звено своими выступами на торце воздействует на «усики» сепаратора, что способствует расклиниванию роликов.

693

Глава 11 - Пусковые устройства

Из-за износа роликов подобная муфта не может применяться при длительной работе в расцепленном состоянии при вращающемся ведомом звене. При малых габаритах муфты также невозможна переда- ча больших крутящих моментов вследствие высоких контактных напряжений, возникающих в точках контакта роликов с ведущим и ведомым звеном.

Этих недостатков не имеет муфта свободного хода роликового типа с большим количеством эксцентриковых роликов. Такие муфты применяются в цепи электростартера и в качестве главной

âÒÊÑÝ ГТДЭ-117. Подобная муфта показана на Рис. 11.8.1_2а.

Муфта содержит ведущее звено 1 с цилиндрической наружной рабочей поверхностью и ведомое звено 2 с цилиндрической внутренней рабо- чей поверхностью. Между ведущим и ведомым звеньями в сепараторе 3 размещены ролики 4, имеющие рабочие поверхности, описанные дугами двух эксцентричных окружностей. В пазах, имеющихся на торце роликов, располагается замкнутая браслетная пружина 5, стремящаяся развернуть ролики в направлении стрелки, показанной на Рис. 11.8.1_2б.

Принцип действия муфты. При вращении ведущего звена, связанного со стартером, по часовой стрелке, ролики под действием браслетной пружины и за счет сил трения разворачиваются

âнаправлении стрелки (см. Рис. 11.8.1_2б). При этом они заклиниваются между ведущим и ведомым звеньями. За счет сил трения вращение от ведущего звена передается ведомому звену. После отключения стартера частота вращения ведущего звена уменьшается, в то время как частота враще-

ния ведомого звена увеличивается. При этом ролики за счет сил трения разворачиваются в противоположном направлении, и муфта расцепляется. Вращаясь вместе с ведомым звеном, ролики прижимаются к его внутренней поверхности за счет центробежных сил. Поскольку, центр тяжести роликов смещен от точки опоры, под действием момента от центробежных сил они стремятся развернуться дальше, преодолевая усилие пружины. При этом контакт роликов с ведущим звеном пропадает. Это происходит до тех пор, пока частота вращения ведомого звена не уменьшится до величи- ны, при которой усилие браслетной пружины превысит момент от центробежных сил, и ролики снова коснутся наружной поверхности ведущего звена. При частоте вращения ведомого звена ниже этой величины можно производить повторное включение пускового устройства, т.к. муфта будет готова к сцеплению.

11.8.2 – Муфты свободного хода храпового типа

Как уже отмечалось, муфты свободного хода храпового типа подразделяются на муфты с «собачками» и муфты с торцевыми зубьями.

Муфты свободного хода храпового типа с «собачками» широко применяются в конструкциях

Рисунок 11.8.1_2 - Муфта свободного хода с эксцен- |

Рисунок 11.8.2_1 - Муфта свободного хода храпово- |

триковыми роликами |

го типа с внутренним храпови- |

а) общий вид; б) разворот роли- |

ком (Рисунок любезно предос- |

ков под действием браслетной |

тавлен компанией Honeywell) |

пружины |

1 – храповик (ведущее звено муф- |

1 – ведущее звено; 2 – ведомое |

ты); 2 – поводок (ведомое звено |

звено; 3 – сепаратор; 4 – ролик; |

муфты); 3 – собачка; 4 – пружи- |

5 – пружина |

на собачки |

694

Глава 11 - Пусковые устройства

пусковых устройств. Они подразделяются на муфты с внутренним храповиком и муфты с наружным храповиком. Муфты этого типа применяются

âстартере-генераторе с двухскоростным редуктором (см. Рис. 11.2_3), в воздушном турбостартере (см. Рис. 11.3.1_2), в ТКС С-300-75 (см. Рис. 11.4.3_1).

На Рис. 11.8.2_1 показана схема муфты свободного хода храпового типа с внутренним храповиком. Ведущим звеном ее является храповик 1, имеющий наружные зубья, который соединен с выходным валом редуктора пускового устройства. Ведомым звеном является связанный с ГТД поводок 2, в котором на осях установлены «собач- ки» 3. Под действием плоских пружин 4 собачки, поворачиваясь на осях, стремятся войти в зацепление с храповиком.

Принцип действия муфты. В исходном состоянии (пусковое устройство и ГТД не вращаются) собачки под действием пружин прижаты к храповику.

При включении пускового устройства храповик начинает вращаться по часовой стрелке. Торцы его зубьев упираются в «собачки», которые через оси передают вращение поводку, связанному с запускаемым ГТД. При достижении поводком некоторой частоты вращения, центробежная сила «собачек», стремящаяся вывести их из зацепления с храповиком, начинает превышать усилие пружин. Но «собач- ки» за счет сил трения между их торцами и торцами зубьев храповика, возникающих от передаваемого усилия, остаются в зацеплении с храповиком. После отключения пускового устройства храповик на- чинает останавливаться. Ротор ГТД и связанный с ним поводок при этом продолжают увеличивать ча- стоту вращения. Усилие, передаваемое от храповика «собачкам», исчезает, следовательно, исчезают и силы трения, удерживавшие «собачки»

âзацеплении. Поворачиваясь на осях под действием центробежных сил, преодолевая усилие пружин, «собачки» выходят из зацепления и не касаются храповика.

После выключения ГТД происходит уменьшение частоты вращения поводка. При некоторой частоте вращения центробежные силы «собачек» становятся меньше усилия пружин и собачки прижимаются к неподвижному храповику. Вследствие этого начинается прощелкивание «собачек» по скошенным поверхностям зубьев храповика, продолжающееся до полной остановки поводка. При этом возникают большие циклические нагрузки на пружины и сами «собачки».

При выборе частоты вращения, при которой центробежная сила «собачек» начинает превышать

усилие пружин, равной или несколько выше частоты отключения пускового устройства, количество прощелкиваний «собачек» становится очень большим. В этом случае трудно обеспечить долговеч- ность собачек и пружин.

Выбор этой частоты вращения более низкой, т.е. в рабочем диапазоне частоты вращения выходного вала пускового устройства, может привести к поломке муфты или редуктора пускового устройства. Это возможно, например, при неудавшемся запуске, когда уже пройдена частота вращения, при которой «собачки» под действием центробежных сил стремятся выйти из зацепления. После отклю- чения пускового устройства начинается замедление вращения ротора ГТД (поводка с «собачками»)

èпускового устройства (храповика). Если в момент снижения частоты вращения поводка до величи- ны, при которой центробежные силы уменьшатся

è«собачки» под действием пружин соприкоснутся с храповиком, а частота вращения храповика окажется выше, то произойдет ударное сцепление муфты, обычно приводящее к поломке. Это является недостатком муфт с «собачками».

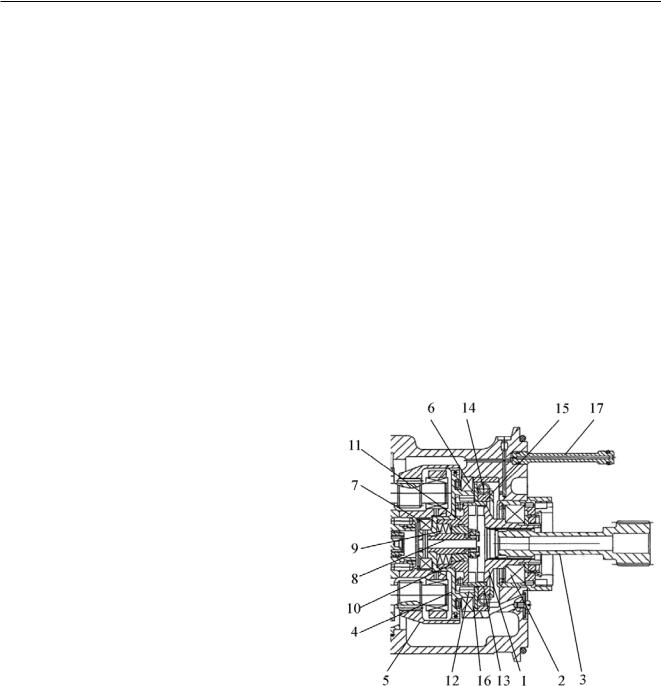

Конструктивное исполнение муфты свободного хода храпового типа с наружным храповиком показано на Рис. 11.8.2_2.

Муфта содержит шлицевой переходник 1, который малыми шлицами соединен с выходным ва-

Рисунок 11.8.2_2 - Конструкция муфты свободного хода с наружным храповиком 1 – шлицевой переходник; 2 – храповик; 3 – поводок;

4 – «собачка»; 5 – ось «собачки»;

6 – пружина; 7 – ограничитель

695

Глава 11 - Пусковые устройства

лом редуктора пускового устройства, а на шлицах большого диаметра установлен наружный храповик 2, имеющий внутренние зубья, являющийся ведущим звеном муфты. Внутри наружного храповика расположен поводок 3 с «собачками» 4, которые имеют возможность поворачиваться на осях 5. На каждой оси имеется пружина кручения 6, под действием которой «собачка» стремится войти в зацепление с зубьями храповика. Расположение центра тяжести «собачки» выбрано таким образом, чтобы при некоторой частоте вращения момент от центробежной силы «собачки» превышал крутящий момент, создаваемый пружиной кру- чения, и «собачка» стремилась выйти из зацепления с храповиком. После выхода из зацепления «собачка» упирается в ограничитель 7, предназна- ченный для ограничения угла поворота «собачки». Поводок является ведомым звеном и своими шлицами соединен с коробкой приводов запускаемого двигателя.

Принцип работы такой муфты аналогичен принципу работы муфты с внутренним храповиком, аналогичны и ее недостатки.

Муфты свободного хода храпового типа с торцевыми зубьями также широко применяются в современных пусковых устройствах (см. Рис. 11.2_1, 11.3.1_3, 11.4.4_1). Эти муфты могут полностью располагаться внутри пускового устройства, или ведущая часть муфты может входить в состав пускового устройства, а ведомый храповик может находиться на запускаемом ГТД. Различным может быть и конструктивное выполнение элементов муфты.

Муфта свободного хода храпового типа с торцевыми зубьями, которая применена на газовом турбостартере СтВ-10Г, показана на Рис. 11.8.2_3.

Муфта состоит из ведомого храповика 1, установленного в шарикоподшипнике 2. От осевого перемещения ведомый храповик зафиксирован гайкой. Крутящий момент от ведомого храповика че- рез валик - рессору 3 передается на коробку приводов запускаемого ГТД.

Ведущим элементом храповой муфты является шлицевая муфта 4, которая наружными шлицами соединена с колокольным зубчатым колесом 5 редуктора. Шлицевая муфта вращается в двух шарикоподшипниках 6 и 7. В шлицевой муфте штифтом жестко закреплен шлицевой валик 8. На гладкой поверхности шлицевого валика расположен пакет тарельчатых пружин 9, а на его шлицах установлена винтовая втулка 10, имеющая на наружном диаметре трехзаходную прямоугольную резьбу. Предварительно сжатый с небольшим усилием пакет тарельчатых пружин и винтовая втулка за-

фиксированы на шлицевом валике гайкой. Внутри шлицевой муфты расположен ведущий храповик 11 с торцевыми зубьями, имеющий на внутренней поверхности трехзаходную прямоугольную резьбу, посредством которой он навернут на винтовую втулку. На наружном диаметре ведущий храповик имеет шлицы, срезанные через один зуб, которые сцеплены с внутренними шлицами 12 шлицевой муфты, которые также срезаны через один зуб. За счет срезанных шлиц ведущий храповик имеет возможность поворачиваться в шлицевой муфте на угол 30Î, свинчиваясь с винтовой втулки и перемещаясь при этом вдоль оси вправо на 4 мм. Под шлицами на ведущий храповик приклепана тормозная втулка 13, к наружной поверхности которой браслетной пружиной 14 прижимаются бронзовые тормозные башмаки 15, располагающиеся в неподвижном сепараторе.16. Смазка муфты осуществляется подводом масла через маслоподводящую трубку 17.

Рисунок 11.8.2_3 - Муфта свободного хода храпового типа с торцевыми зубьями:

1 – ведомый храповик; 2 – шарикоподшипник; 3 – валик - рессора; 4 – шлицевая муфта; 5 – колокольное зубчатое колесо; 6 – шарикоподшипник; 7 – шари-

коподшипник; 8 – шлицевой валик; 9 – тарельчатая пружина; 10 – винтовая втулка; 11 – ведущий храповик; 12 – шлицы, срезанные через один зуб; 13 – тормозная втулка; 14 – браслетная пружина: 15 – тормозной башмак; 16 – сепаратор; 17 – маслоподводящая трубка

696