- •Раздел I основыорганизации строительного производства

- •1.2. Строительные процессы, их структура и классификация

- •1.3. Специфические особенности строительства

- •1.4. Основные принципы организации современного строительного производства

- •1.5. Организации - участники строительства и формы их деятельности

- •2. Организация проектирования и инженерно-строительных изысканий в россии

- •2.1. Основные понятия, задачи и виды проектирования

- •2.2. Проектные организации, их структуры и функции

- •2.3. Стадийность проектирования и состав проектной документации

- •2.4. Формирование проектов организации строительства и проектов производства работ

- •2.5. Организация строительных изысканий

- •2.6. Саморегулирование проектно-строительной деятельности в России

- •3. Подготовка строительного производства

- •3.1. Основные организационные мероприятия и работы подготовительного периода в строительстве

- •Раздел II моделирование организации строительного производства

- •4. Организация поточного метода строительного производства

- •4.1. Модели организации работ в строительном производстве

- •4.2. Методы организации работ в строительстве

- •4.3. Организация строительства поточным методом

- •4.4. Строительные потоки, их виды и основные параметры

- •5. Организация и календарное планирование строительства объектов

- •5.1. Основные положения календарного планирования

- •5.2. Календарное планирование строительства комплекса объектов

- •5.3. Календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений

- •5.4. Моделирование календарного плана

- •5.5. Календарное планирование на основе поточной организации работ

- •5.6. Корректирование календарного плана

- •6. Сетевое моделирование строительного производства

- •6.1. Общие сведения о сетевом моделировании

- •6.2. Основные элементы сетевого графика и правила его построения

- •6.3. Способы расчета параметров сетевого графика

- •6.4. Корректировка сетевых графиков

- •7. Организация строительных площадок и проектирование

- •7.1. Назначение и виды строительных генеральных планов, их содержание и принципы разработки

- •7.2. Организация схем действия монтажных кранов

- •7.3. Проектирование временных зданий и их размещение на строительной площадке

- •7.4. Организация приобъектных складов

- •7.5. Проектирование внутрипостроечных дорог

- •7.6. Организация обеспечения строительства электроэнергией

- •7.7. Организация временного водоснабжения строительной площадки

- •7.8. Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов

6.2. Основные элементы сетевого графика и правила его построения

Сетевая модель комплекса работ, подлежащих выполнению при сооружении конкретного объекта, в обязательном порядке содержит собственно сеть и может включать ряд характеристик (объем, время, стоимость, ресурсы и др.), относящихся к отдельным работам и (или) к комплексу в целом.

Сеть с математической точки зрения представляет собой ориентированный, связный, конечный граф без контуров, отражающий реально существующие отношения предшествования между работами комплекса. В сетевой модели применяют ориентированные графы, т. е. фигуры, состоящие из вершин и дуг.

Примерами применения графов могут служить различные карты, схемы, диаграммы и т. п. Вершинами в этих случаях являются населенные пункты (в географических картах), источники электроснабжения и потребители (в электрических схемах), объемы ресурсов, количество рабочей силы (в графиках-диаграммах). Возможны и другие формы представления - цифровая, табличная, с помощью различных технических средств (световое табло, механические модели и др.).

Наибольшее распространение получило графическое представление сетевой модели на плоскости, называемое сетевым графиком, которое появилось в нашей стране еще в 1925 г. и было описано в книге А. А. Эрасмуса [66]. Сетевой график представляет собой сетевую модель с рассчитанными временными и ресурсными параметрами.

Широкое распространение сетевого моделирования в строительстве в форме сетевых графиков объясняется следующими преимуществами:

на сетевом графике легко выделять работы, от которых зависит срок строительства, и обеспечивается наглядность технологической последовательности работ;

руководителю строительной организации дается возможность прогнозировать и контролировать ход строительства, так как на графике детально определена взаимосвязь между работами;

установлены основные и второстепенные работы, и поэтому руководитель может сосредоточить свое внимание на основных работах;

выполненные расчеты по сетевому графику позволяют постоянно наблюдать за резервами времени, материально- техническими ресурсами и узкими местами;

сетевым графиком охватываются обычно вопросы обеспечения строительства материально-техническими ресурсами и проектной документацией, что даст возможность установить зависимость строительства от этих факторов;

нет необходимости пересоставления графика в случаях изменения конкретных условий производства работ на строительной площадке, достаточно изменить цифры, показывающие продолжительность работ.

Для крупных объектов строительства с числом работ от 200 и более очень трудно пользоваться календарным планом, а при сетевых графиках сравнительно легко выполняются расчеты длины путей и резервы времени по специальным программам на электронно-вычислительных машинах, что резко повышает производительность труда ИТР, расчеты сетевых графиков с небольшим набором работ легко и просто выполняются вручную.

Как показала практика, использование сетевых графиков наиболее целесообразно для промышленного, массового жилищного и культурно-бытового строительства. Для типового жилищного строительства применение сетевых графиков нецелесообразно потому, что принадлежность и очередность работ заранее известна и многократно проверена. Поэтому здесь должны применяться в основном монтажно-транспортные графики, с помощью которых устанавливается взаимоувязанная работа транспорта и строительного производства в соответствии с принятым планом.

Целями применения сетевых графиков являются разработка оптимального или достаточно близкого к нему варианта плана строительства, обеспечивающего рациональную увязку во времени и пространстве выполняемых работ и наилучшее использование ресурсов, а также эффективное управление процессом реализации этого плана. В результате применения сокращается продолжительность строительства, снижается его трудоемкость и себестоимость, растет производительность труда.

Сетевой график позволяет установить перечень тех работ, от которых непосредственно зависит продолжительность строительства, и осуществлять контроль за ходом их выполнения руководителями строительных организаций. Работы, не попавшие в этот перечень, являются определенным запасом во времени и ресурсах, что позволяет смещать их в некоторых пределах по срокам и передавать предназначенные для них ресурсы на работы, лежащие на критическом пути.

В основе системы сетевого планирования и управления строительством лежит сетевая модель — графическое изображение плана, которое получило в литературе название сетевого графика. Сетевой график представляет собой схему, на которой наглядно показаны все работы по созданию сначала промежуточной продукции определенной степени готовности, а под конец - полное возведение объекта строительства.

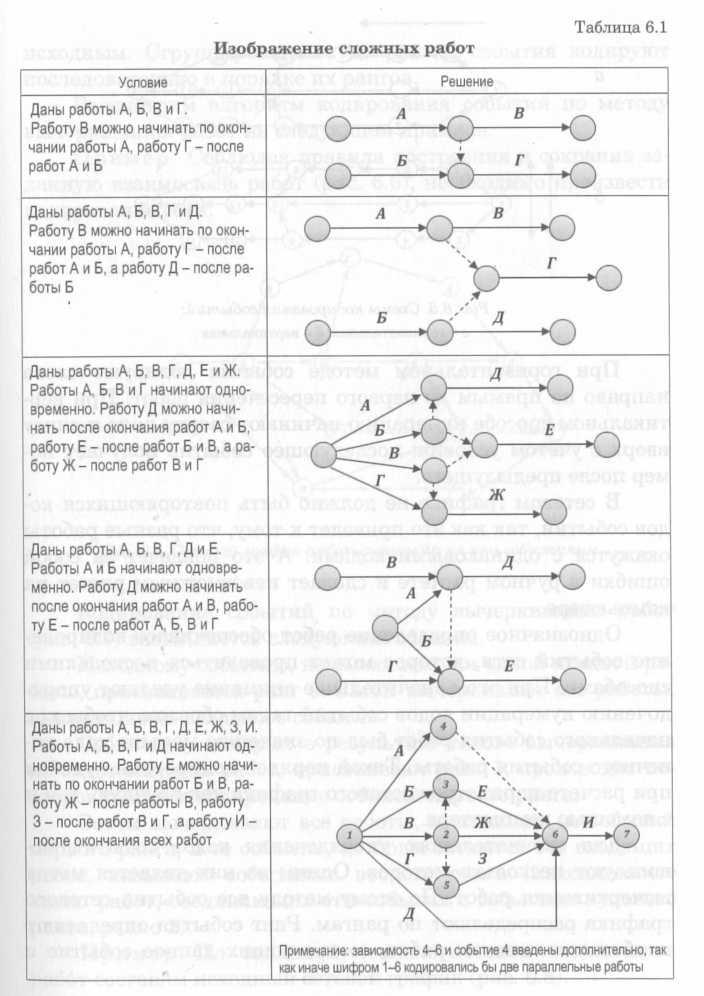

По внешнему виду сетевой график представляет собой сеть, состоящую из стрелок и кружков, отражающих логическую и технологическую взаимосвязь и взаимообусловленность всех операций, входящих в общий комплекс работ строящегося объекта (рис. 6.3). В этом способе стрелками обозначают работы, а кружками с цифрами-индексами (кодами) - события. Образуемая из сочетания работ и событий сеть представляет собой весь процесс создания объекта.

Для построения сети используются такие элементы сетевого графика, как работа, зависимость, событие, продолжительность и путь.

Работа, обозначаемая в сетевом графике стрелкой, может выражать:

действительную работу, т. е. производственный процесс, требующий затрат труда, времени и ресурсов (например, отрывка котлована, монтаж фундаментов и т. д.). На сетевых графиках работу принято изображать сплошной стрелкой с надписью над ней названия или шифра работы, а под ней - продолжительности выполнения работы;

ожидание, которое представляет собой тоже работу, но требующую только затрат времени и не требующую затрат каких-либо ресурсов. Как правило, к ожиданиям относятся технологические и организационные перерывы. Ожидание, как и действительная работа, обозначается сплошной стрелкой;

зависимость или фиктивная работа отражает технологическую или организационную взаимосвязь работ и не требует ни времени, ни ресурсов. В сетевом графике зависимость обозначается пунктирной стрелкой (см. рис. 6.3), указывающей что выполнение последующих за ней работ возможно только при условии предварительного выполнения предшествующих работ.

Факт окончания одной или нескольких работ, необходимых и достаточных для начала следующих работ, называют событием. Всякая работа сетевого графика ограничена двумя событиями. Подразумевается, что событие совершается мгновенно, и поэтому оно не требует ни времени, ни ресурсов. Событие на сетевом графике обычно изображается кружком. Внутри кружка указывают код события, который только определяет события, но не указывает их последовательность.

В сетевой график всегда входят особые события: исходное и завершающее. Исходное событие не имеет предшествующих работ. Этим событием начинается развитие сетевого графика. Завершающее событие не имеет последующих работ и завершает работы в сетевом графике.

Каждая работа в сетевом графике имеет свою продолжительность, которая на сетевом графике указывается над стрелкой. Пройдя от исходного события к завершающему, последовательно по цепочке зависимостей можно подсчитать общую продолжительность всех работ.

Взаимосвязанные между собой работы и события образуют пути сетевого графика. Путем называется такая последовательность работ в сети, у которой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы.

В сетевом графике различают несколько видов путей. Путь от исходного до завершающего события сетевого графика называют полным путем.

Самый длинный из всех полных путей (их может быть несколько) имеет особое значение - его временная длина определяет срок выполнения работ по сетевому графику, поэтому на графике он выделяется двойной или жирной линией и называется критическим путем. В сетевом графике может быть несколько критических путей. Работы, которые лежат на критическом пути, называют критическими. Путь, длина которого несколько меньше критического, называют подкритическим.

Совокупность критических и подкритических путей образует критическую зону.

Выявление в сетевом графике критической зоны позволяет выявить работы, на которые нужно обращать внимание при необходимости сокращения сроков строительства при проектировании сетевого графика или при контроле за ходом строительства.

Каждая работа и ее результат должны иметь четкое определение. Последовательность выполнения работ устанавливается в соответствии с требованиями технологии строительства объекта. При этом осуществляют работы, выполняемые последовательно, т. е. начало следующей работы после окончания предшествующей, и работы, выполняемые параллельно. Схематическое изображение этой последовательности и взаимосвязей работ на графике называют топологией сетевой модели.

Сетевой моделью необходимо отразить правильную зависимость работ, соответствующую принятым методам организации и производства работ. Для этого надо соблюдать следующие правила построения сетевого графика:

все стрелки (работы) должны быть направлены слева направо в сторону развивающегося графика к конечному событию1; длины и углы наклона стрелок, символизирующих работы, выбираются произвольно (длина стрелки не отражает в масштабе продолжительность работы);

все вершины сетевого графика (события) должны быть пронумерованы;

нумерация событий производится последовательно от исходного к завершающему;

пересечение стрелок допустимо, но нежелательно;

в сетевой модели не должно быть «тупиковых» событий, т. е. событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего события. Здесь либо работа не нужна и ее следует аннулировать, либо не замечена необходимость определенной работы, следующей за событием для свершения какого-либо последующего события. В таких случаях необходимо тщательное изучение взаимосвязей событий и работ для исправления возникшей ошибки;

в сетевой модели не должно быть «хвостовых» событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа. Обнаружив в сети такие события, необходимо определить исполнителей предшествующих им работ и включить эти работы в сеть;

в сети не должно быть замкнутых контуров (циклов) и петель, т. е. путей, соединяющих некоторые события с ними же самими. При возникновении контура необходимо вернуться к исходным данным и путем пересмотра состава работ добиться его устранения;

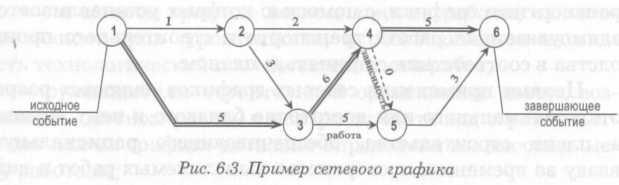

любые два события должны быть непосредственно связаны не более чем одной работой-стрелкой. Нарушение этого условия происходит при изображении параллельно выполняемых работ. Если эти работы оставить, то произойдет путаница из-за того, что две различные работы будут иметь одно и то же обозначение. Однако содержание этих работ, состав привлекаемых исполнителей и количество затрачиваемых на работы ресурсов могут существенно отличаться. В этом случае рекомендуется ввести фиктивное событие и фиктивную работу, при этом одна из параллельных работ замыкается на это фиктивное событие;

в сети рекомендуется иметь одно исходное и одно завершающее событие. Если в составленной сети это правило нарушено, то исправить ошибку можно путем введения фиктивных событий и работ.

Фиктивные работы и события необходимо вводить и в ряде других случаев. Один из них - отражение зависимости событий, не связанных с реальными работами. Например, работы А и Б (рис. 6.4, а) могут выполняться независимо друг от друга, но по условиям производства работа Б не может начаться раньше, чем окончится работа А. Это обстоятельство требует введения фиктивной работы Ф и фиктивного события 3’.

Другой случай - неполная зависимость работ. Например, работа В требует для своего начала завершения работ А и Б, а работа Г связана только с работой Б и от работы А не зависит. Тогда требуется введение фиктивной работы Ф и фиктивного события 3’, как показано на рис. 6.4, б.

Кроме того, если последующая работа зависит от части предшествующей, то последнюю следует изобразить двумя стрелками, вводя между ними промежуточное (дополнительной) событие. Например, работа В (рис. 6.4, в) может начаться после полного окончания работы А и частичного окончания работы Б. Это требует введения между частями работы Б фиктивного события 3’.

-

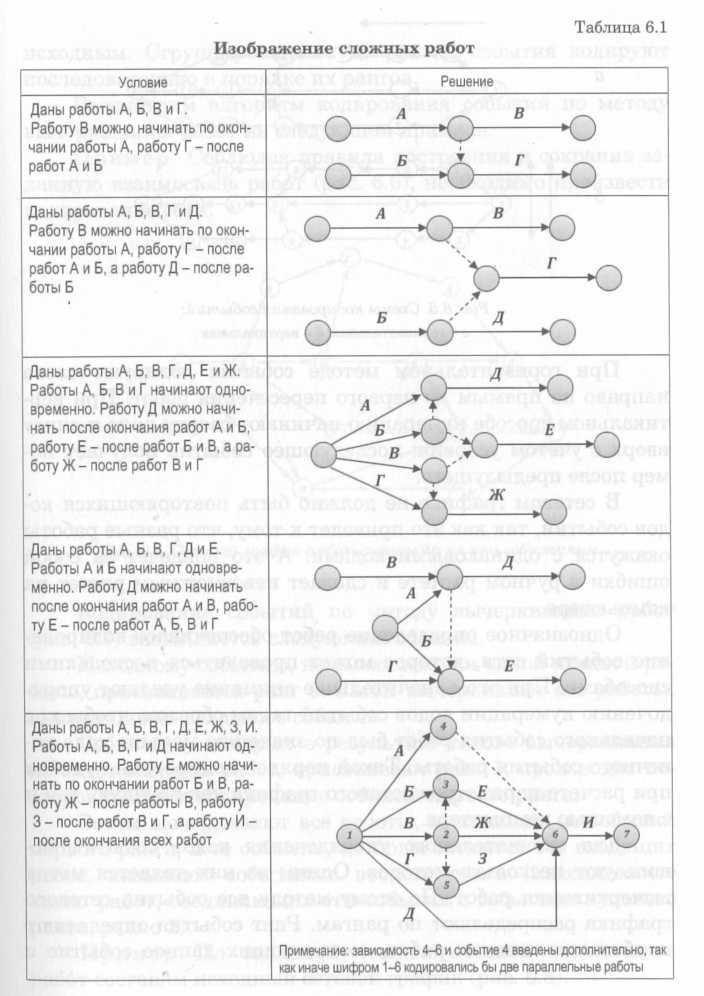

Также фиктивные работы могут вводиться для отражения реальных отсрочек и ожидания. В отличие от предыдущих случаев здесь фиктивная работа характеризуется протяженностью во времени. В табл. 6.1 приведено схематическое изображение последовательности и взаимосвязей сложных работ на сетевом графике.

Таблица 6.1. – Изображение сложных работ

|

Условие |

Решение |

|

Даны работы А, Б, В и Г. Работу В можно начинать по окончании работы А, работу Г – после работ А и Б |

|

|

Даны работы А, Б, В, Г и Д. Работу В можно начинать по окончании работы А, работу Г – после работ А и Б, а работу Д – после работы Б |

|

|

Даны работы А, Б, В, Г, Д, Е и Жс. Работу В можно начинать по окончании работы А, работу Г – после работ А и Б, а работу Д – после работы Б |

|

|

|

|

|

|

|

По окончании построения сетевого графика делается еще раз его проверка на предмет соблюдения в нем правильной технологической последовательности выполнения работ согласно заданным условиям и устранения излишних пунктирных связей.

Затем выполняется нумерация событий, которая должна соответствовать последовательности работ во времени. Исходному событию присваивается нулевой или первый номер. Последующее событие нельзя нумеровать, если не пронумеровано предшествующее ему событие.

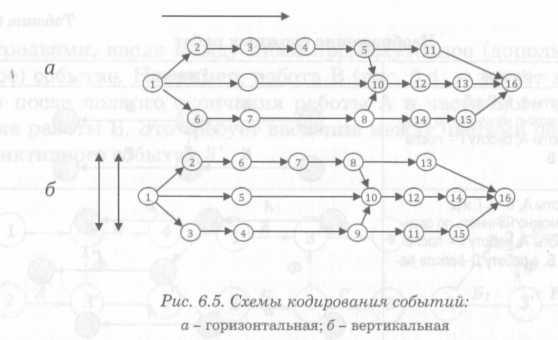

Кодирование (нумерация) событий сети обеспечивает однозначное определение работ и может проводиться несколькими способами. К упрощенным способам кодирования относятся горизонтальный или вертикальный методы (рис. 6.5).

При горизонтальном методе события кодируют слева направо по прямым до первого пересечения работ. При вертикальном способе нумерацию начинают сверху вниз и снизу вверх с учетом условия: последующее событие получает номер после предыдущего.

В сетевом графике не должно быть повторяющихся кодов событий, так как это приведет к тому, что разные работы окажутся с одинаковыми кодами. А это повлечет за собой ошибки в ручном расчете и сделает невозможным расчет на компьютере.

Однозначное определение работ обеспечивает кодирование событий сети, которое может проводиться несколькими способами. При этом значительное внимание уделяют упорядочению нумерации кодов событий таким образом, чтобы код начального события работ был по значению меньше кода конечного события работы. Такой порядок кодирования удобен при расчете параметров сетевого графика как вручную, так и с помощью компьютера.

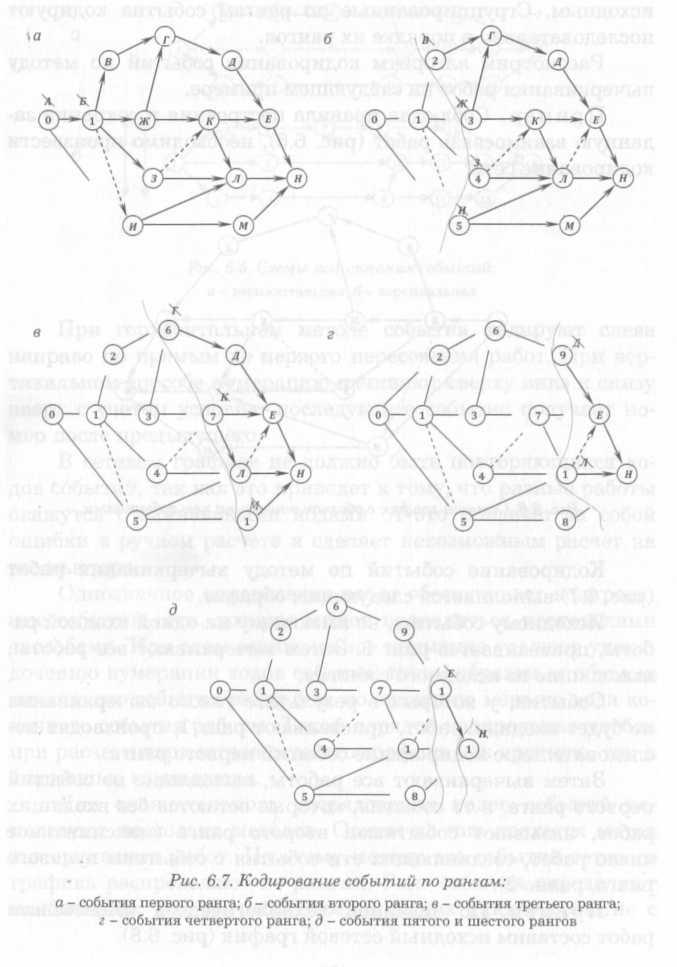

Для окончательного упорядочения кодов событий используют несколько методов. Одним из них является метод вычеркивания работ. По этому методу все события сетевого графика распределяют по рангам. Ранг события определяют наибольшим числом работ, соединяющих данное событие с исходным. Сгруппированные по рангам события кодируют последовательно в порядке их рангов.

Рассмотрим алгоритм кодирования событий по методу вычеркивания работ на следующем примере.

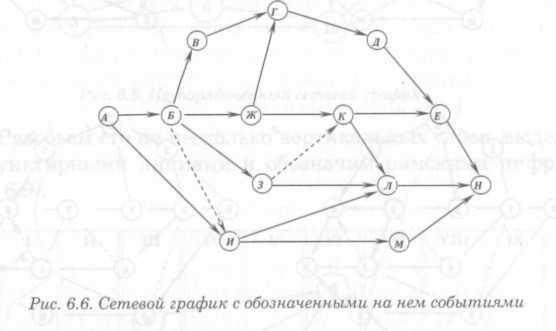

Пример. Соблюдая правила построения и сохранив заданную взаимосвязь работ (рис. 6.6), необходимо произвести кодирование сети.

Кодирование событий по методу вычеркивания работ (рис. 6.7) выполняется следующим образом.

Исходному событию, не имеющему ни одной входной работы, присваивается ранг 0. Затем вычеркивают все работы, выходящие из исходного события.

События, у которых в результате такого вычеркивания не будет входных работ, присваивают ранг 1, производят последовательное кодирование событий первого ранга.

Затем вычеркивают все работы, выходящие из событий первого ранга, и те события, которые остаются без входящих работ, называют событиями второго ранга (максимальное число работ, соединяющих эти события с событием нулевого ранга, равно 2).

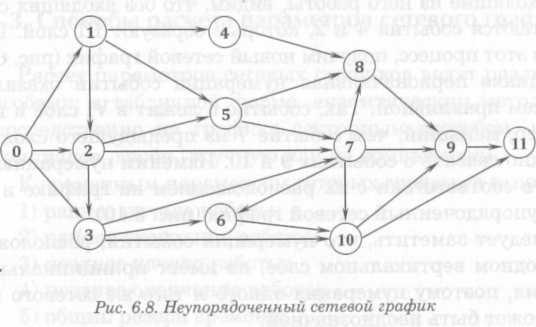

Пример. По заданной технологической взаимосвязи работ составим исходный сетевой график (рис. 6.8).

Разобьем его на несколько вертикальных слоев, выделим их пунктирными линиями и обозначим римскими цифрами (рис. 6.9).

Поместив в I слой начальное событие 0, мысленно вычеркнем из графика это событие и все выходящие из него работы-стрелки. Тогда без входящих стрелок останется событие 1, образующее II слой. Вычеркнув мысленно событие 1 и все выходящие из него работы, видим, что без входящих стрелок остаются события 4 и 2, которые образуют III слой. Продолжая этот процесс, получим новый сетевой график (рис. 6.9).

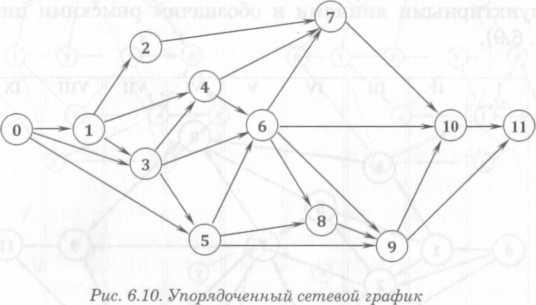

Однако первоначальная нумерация событий оказалась не совсем правильной. Так, событие 6 лежит в VI слое и имеет номер, меньший, чем событие 7 из предыдущего слоя. То же можно сказать о событиях 9 и 10. Изменим нумерацию событий в соответствии с их расположением на графике и получим упорядоченный сетевой график (рис. 6.10).

Следует заметить, что нумерация событий, расположенных в одном вертикальном слое, не имеет принципиального значения, поэтому нумерация одного и того же сетевого графика может быть неоднозначной.

Поскольку работы могут быть логически связаны друг с другом, то необходимо всегда перед построением сетевого графика дать ответы на следующие вопросы:

какие работы необходимо завершить непосредственно перед началом рассматриваемой работы;

какие работы должны непосредственно следовать после завершения данной работы;

какие операции могут выполняться одновременно с рассматриваемой работой?