- •Учебное пособие

- •Предисловие

- •Глава 1 введение в микроэкономику

- •1.1. Эволюция экономической теории

- •1.2. Предмет и метод микроэкономики

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 2 спрос, предложение и рыночное равновесие

- •2.2. Предложение

- •3. Рыночное равновесие

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 3 эластичность спроса и предложения

- •Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность спроса

- •3.2. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу

- •Эластичность предложения по цене. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 4. Теория поведения потребителя

- •4.1. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ

- •4.2. Потребительский выбор и максимизация полезности (кардиналистский подход)

- •4.3. Анализ поведения потребителя на основе порядкового (ординалистского) подхода

- •4.4. Кривые «цена–потребление». Кривые индивидуального спроса

- •4.5. Кривые «доход–потребление». Кривые Энгеля

- •4.6. Эффект дохода и эффект замещения

- •4.7. Рыночный спрос и построение кривой рыночного спроса

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 5 издержки и доходы фирмы. Теория производства и предложения благ

- •5.1. Понятие издержек и их виды. Понятия дохода и прибыли

- •5.2. Динамика объемов производства, издержек и доходов

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 6 рыночное предложение в условиях совершенной конкуренции

- •6.1. Понятие и основные черты совершенной конкуренции

- •6.2. Спрос на рынке в условиях совершенной конкуренции

- •6.3. Издержки и предложение для фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •6.4. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

- •6.5. Рыночное предложение и равновесие в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •6.6. Рыночное предложение и равновесие в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

- •6.7. Эффективность совершенной конкуренции с точки зрения общественного благосостояния

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 7 рыночное предложение в условиях монополии

- •7.1. Факторы монополизации и основные черты чистой монополии

- •7.2. Монопольная власть, ее источники и измерение

- •7.3. Механизм функционирования чистой монополии

- •7.4. Экономические последствия монополии

- •7.5. Оценка эффективности монополистической структуры с помощью излишков потребителя и производителя

- •7.6. Ценовая дискриминация

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 8. Антимонопольное регулирование

- •8.1. Антимонопольное законодательство и регулирование в странах с развитой рыночной экономикой

- •Антимонопольное законодательство в Беларуси

- •8.3. Регулирование деятельности монополий

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 9. Монополистическая конкуренция

- •9.1. Характеристика рынка монополистической конкуренции

- •9.2. Цена и объем производства в условиях монополистической конкуренции

- •9.3. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность

- •9.4. Неценовая конкуренция и реклама

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 10. Рыночное равновесие в условиях олигополии. Теория игр

- •10.1. Основные признаки олигополии

- •10.2. Элементы теории игр

- •Платежная матрица игры с доминирующей стратегией

- •Платежная матрица игры без доминирующей стратегии

- •Платежная матрица игры «дилемма заключенного»

- •10.3. Стратегии взаимодействия олигополистов

- •10.4. Лидерство по объему продаж (равновесие Штекельберга)

- •10.5. Лидерство в ценообразовании

- •10.6. Одновременное установление объемов продаж (равновесие Курно)

- •10.7. Модель ломаной кривой спроса

- •10.8. Одновременное установление цен (равновесие по Бертрану). Ценовые войны

- •10.9. Кооперативная игра (сговор)

- •10.10. Ценообразование по принципу «издержки плюс». Игра «угроза вхождению»

- •10.11. Роль неценовой конкуренции. Экономическая эффективность олигополии

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 11. Спрос на факторы производства: общий подход

- •11.1. Особенности факторных рынков

- •11. 2. Производственная функция

- •11. 3. Минимизация издержек и максимизация прибыли

- •11. 4. Эластичность спроса на ресурсы и факторы изменения спроса

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 12. Рынок труда и заработная плата

- •12.1. Рынок труда и его особенности

- •12.2. Спрос на труд. Предельный продукт труда. Предложение труда

- •12.3. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции

- •12.4. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции

- •12.5. Трудовые отношения и коллективные договоры

- •12.6. Сущность заработной платы

- •12.7. Формы и системы заработной платы

- •12.8. Дифференциация заработной платы

- •12.9. Дискриминация на рынке труда

- •12.10. Методы государственного регулирования заработной платы

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 13. Рынок капитала

- •13.1. Теория капитала. Основной и оборотный капитал

- •13.2. Процент и его экономическая природа. Равновесная ставка процента

- •13.3. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость

- •13.4. Модель «жизненного цикла». Межвременнóй выбор

- •13.5. Лизинг

- •13.6. Рынок ценных бумаг

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 14. Рынок земли и невозобновляемых природных ресурсов

- •14.1. Рынок земли и земельная рента

- •14.2. Особенности формирования спроса и предложения на невозобновляемые природные ресурсы

- •14.3. Влияние факторов на ценообразование невозобновляемых природных ресурсов

- •14.4. Политика использования невозобновляемых природных ресурсов

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 15. Экономическая прибыль и ее источники

- •15.1. Экономическая и нормальная прибыль

- •15.2. Источники прибыли

- •15.3. Функции прибыли

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 16. Доходы и уровень жизни населения

- •1. Доход и богатство

- •2. Показатели дифференциации доходов населения

- •Расчет децильного коэффициента, среднего, медианного и модального дохода

- •1. Показатели центральной тенденции ряда:

- •16.3. Уровень и качество жизни

- •4. Социальная политика

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 17. Общее равновесие и экономическая эффективность

- •17.1. Понятия частичного и общего равновесия

- •17.2. Эффективность обмена. Эффективность и справедливость

- •17.3. Эффективность производства

- •17.4. Эффективность структуры выпуска продукции

- •17.5. Общее равновесие и экономика благосостояния. Критерии оценки благосостояния

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 18. Теория внешних эффектов

- •18.1. Понятие внешних эффектов

- •18.2. Ценообразование и внешние эффекты

- •18.3. Отрицательные внешние эффекты

- •18.4. Положительные внешние эффекты

- •18.5. Теорема Коуза

- •18.6. Регулирование внешних эффектов государством

- •18.7. Использование экономических инструментов

- •18.8. Директивное регулирование

- •18.9. Выбор между налогами и нормативами

- •18.10. Охрана окружающей среды

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 19. Общественые товары

- •19.1. Условия существования общественных товаров

- •19.2. Примеры общественных товаров

- •19.3. Эффективность производства общественных товаров

- •19.4. Формирование спроса на общественные товары и равновесный уровень их производства

- •19. 5. Практический выбор объема производства общественных товаров

- •19.6. Распределение общественных товаров

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 20. Асимметричность рыночной информации

- •20.1. Асимметричная информация: понятие, источники. Равновесие рынка с асимметричной информацией

- •20.2. Эффекты асимметричной информации

- •Варианты осуществления инвестиционного проекта

- •20.3. Преодоление информационной асимметричности

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 21. Теория общественного выбора

- •21.1. Исходные положения теории общественного выбора

- •21.2. Общественный выбор в условиях прямой демократии

- •21.3. Общественный выбор в условиях представительной демократии

- •21.4. Экономика бюрократии

- •21.5. Фиаско государства

- •Толковый словарь основных понятий

18.6. Регулирование внешних эффектов государством

В основе решения проблем, связанных с внешними эффектами, положен механизм перевода внешних издержек во внутренние. Он включает создание таких условий, когда издержки несет не общество, а сам субъект, создающий для общества внешний эффект. В случае, когда проблема внешних эффектов в соответствии с теоремой Коуза автоматически не решается, необходимо вмешательство третьей стороны – государства. При этом государственное регулирование можно разделить на два направления: экономическое и директивное (законодательное).

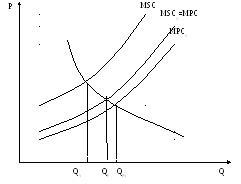

Основными экономическими инструментами являются корректирующие налоги и субсидии. Действие корректирующих налогов основано на увеличении относительных цен продукции товаропроизводителей, практикующих нерациональные способы производства и создающие внешние эффекты. В этом случае устанавливается величина налога, равная разнице между общественными и частными издержками производства. Результатом воздействия корректирующего налога является сокращение объемов производства данного товара и, соответственно, размера внешних эффектов, либо переход к другой технологии, позволяющей сохранить объем производства, но сокращающей внешние эффекты. Директивные инструменты основаны на нормировании производства путем законодательного ограничения объемов производства или использования технологий, приводящих к возникновению внешних эффектов. Обе группы инструментов ведут к одному результату (рис. 18.3). На данном рисунке Q – это не объем производства, а величина внешних эффектов.

Рис. 18.3. Установление оптимальной величины внешних

эффектов с помощью налогов и нормативов.

Оптимальный объем сокращения внешних эффектов (Q1–Q0) возможен, когда предельные издержки общества (MSC) от существования внешних эффектов будут равны предельному издержкам фирмы (MCA) от их уменьшения. Такого состояния можно достигнуть либо с помощью установления налога T0, либо с помощью установления норматива Q0.

18.7. Использование экономических инструментов

В мировой практике используются несколько групп налогов, корректирующих внешние эффекты: платежи за использование ресурса; «стимулирующие» платежи (средства, поступающие от платежей, не возвращаются фирме); распределяемые платежи (средства, поступающие от платежей, возвращаются в форме субсидий); потребительские платежи (взимаются с целью компенсации затрат на государственный контроль); товарные платежи или дифференцированные налоги (взимаются в форме надбавки к цене); административные платежи (разрешительные платежи).

Несмотря на множество разновидностей корректирующих налогов, главной проблемой при их использовании является точное определение их размера. Ошибка может привести к отклонению от оптимальной величины издержек производства. Поэтому определение ставки налога требует выполнения следующих условий:

ставка налога для всех фирм в отрасли, создающих внешние эффекты, должна быть одинаковой, так как убыток на единицу внешних эффектов одинаков;

величина экономически эффективной ставки налога будет равна величине предельного экстернального убытка фирмы при общественно-оптимальной величине внешнего эффекта;

налог должен предусматривать возможность использования альтернативных технологий производства.

Наибольшую сложность для государства представляет определение разницы между частными и общественными издержками. Основными проблемами в этом случае становятся недостоверность или нехватка информации. Многие фирмы, исходя из соблюдения коммерческой тайны, не желают предоставлять необходимую информацию, либо намеренно ее искажают в свою пользу. Экономические последствия, выражающиеся в издержках общества, также являются величиной трудноизмеримой. Поэтому зачастую государственное регулирование осуществляется методом проб и ошибок.

Среди достоинств корректирующих налогов можно отметить следующие: налоги позволяют фирмам самим выбирать технологии использования ресурсов (в результате фирмы выбирают более дешевые (малоотходные) способы производства); поступления от корректирующих налогов могут повысить эффективность экономики путем замещения традиционных налогов.

К недостаткам налогов можно отнести следующие: существует риск, что издержки на повышение эффективности использования ресурсов могут превысить оптимальные; эффект налогов ослабляется инфляцией; не всегда средства от налогов возвращаются в отрасль с целью рационализации используемых ресурсов; в ситуациях неопределенности метод проб и ошибок может привести к необратимым изменениям производственных ресурсов (особенно природных ресурсов); велика вероятность того, что затраты на контроль могут превысить выгоды от введения налога.

Введение налогов не всегда позволяет использовать весь потенциал от экономического регулирования. В ряде случаев весьма эффективным является воздействие на товаропроизводителей с помощью субсидий.

Субсидии, как правило, осуществляются в следующих формах: дотации, или безвозмездные ссуды; льготные займы (займы на приобретение новых технологий, выдаваемые под пониженный процент); налоговые льготы (ускоренная амортизация, освобождение от налогов или налоговые скидки, допускаемые в случае принятия мер по сокращению внешних эффектов). Необходимо отметить, что использование субсидий должно предполагать их высокую экономическую эффективность. В обратном случае такая мера приводит к увеличению уровня инфляции.

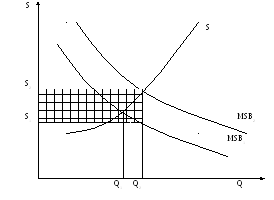

Величина субсидий устанавливается равной разнице между общественными и частными выгодами от мер по улучшению производственных технологий. В случае с отрицательными внешними эффектами субсидии выступают как мера, стимулирующая фирмы устанавливать новое малоотходное оборудование или совершенствовать старое. В этом случае происходит сокращение общественных издержек производства до величины частных (с MSC до MSCS на рис 18.4). Однако, несмотря на преимущества такого (желательного для фирм) инструмента, механизм субсидирования несет в себе ряд недостатков. Проблемой является то обстоятельство, что фирма одновременно с получением субсидии получает возможность скомпенсировать часть издержек производства (с MPC до MPCS). При этом вновь возникает разрыв между общественными и частными издержками и эффект от введения субсидирования будет меньше, чем ожидалось (MSCS>MPCS). Поэтому действие субсидий необходимо корректировать с помощью других инструментов регулирования.

Рис. 18.4. Последствия введения субсидий.

Рис. 18.5. Решение проблемы положительных внешних эффектов

с помощью субсидирования.

В случае с положительными внешними эффектами недостаток, который снижает эффективность субсидирования при отрицательных внешних эффектах, является достоинством. Фирме выдаются субсидии, равные по величине разнице между общественными и частными выгодами от создания товаров и услуг (в размере, равном заштрихованной площади на рис. 18.5), что позволяет производить большее их количество (Q2 вместо Q1).