- •1. Требования к знаниям и умениям специалиста

- •Статистика

- •2.Типовая учебная программа

- •Примерный тематический план

- •Содержание учебного материала

- •Раздел I. Общая теория статистики Тема 1. Предмет и метод статистической науки

- •Тема 2. Статистическое наблюдение

- •Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы

- •Тема 4. Система статистических показателей

- •Тема 5. Графический способ изображения статистических данных

- •Тема 6. Средние величины

- •Тема 7. Статистическое изучение вариации

- •Тема 8. Выборочное наблюдение

- •Тема 9. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений

- •Тема 10. Индексный метод в статистических исследованиях

- •Тема 11. Статистическое изучение связи социально-экономических явлений

- •Раздел II. Социально-экономическая статистика

- •Тема 12. Объект изучения, метод и задачи социально-экономической статистики

- •Тема 13. Классификация хозяйственных субъектов рыночной экономики

- •Тема 14. Система национальных счетов - метод социально-экономической статистики на макроуровне

- •Тема 15. Показатели производства товаров и услуг

- •Тема 16. Показатели образования, распределения и использования доходов

- •Тема 17. Показатели операций с капиталом

- •Тема 18. Статистика национального богатства

- •Тема 19. Статистические показатели внешнеэкономических связей

- •Тема 20. Статистика населения и трудовых ресурсов

- •Тема 21. Статистическое изучение эффективности функционирования экономики

- •Тема 22. Статистика уровня жизни населения

- •Информационно-методическая часть Законодательные акты

- •Литература

- •Раздел I. Общая теория статистики

- •Раздел II. Социально-экономическая статистика

- •3.Учебная рабочая программа

- •Статистика Учебная программа

- •Пояснительная записка

- •Содержание учебного материала

- •Раздел I. Общая теория статистики Тема 1. Предмет и метод статистической науки

- •Тема 2. Статистическое наблюдение

- •Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы

- •Тема 4. Система статистических показателей

- •Тема 5. Графический способ изображения статистических данных

- •Тема 6. Средние величины

- •Тема 7. Статистическое изучение вариации

- •Тема 8. Выборочное наблюдение

- •Тема 9. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений

- •Тема 10. Индексный метод в статистических исследованиях

- •Тема 11. Статистическое изучение связи социально-экономических явлений

- •Раздел II. Социально-экономическая статистика

- •Тема 12. Объект изучения, метод и задачи социально-экономической статистики

- •Тема 13. Классификация хозяйственных субъектов рыночной экономики

- •Тема 14. Система национальных счетов - метод социально-экономической статистики на макроуровне

- •Тема 15. Показатели производства товаров и услуг

- •Тема 16. Показатели образования, распределения и использования доходов

- •Тема 17. Показатели операций с капиталом

- •Тема 18. Статистика национального богатства

- •Тема 19. Статистические показатели внешнеэкономических связей

- •Тема 20. Статистика населения и трудовых ресурсов

- •Тема 21. Статистическое изучение эффективности функционирования экономики

- •Тема 22. Статистика уровня жизни населения

- •Учебно-методическая карта

- •Информационно-методическая часть Законодательные акты

- •Литература

- •Раздел I. Общая теория статистики

- •Раздел II. Социально-экономическая статистика

- •4. Опорный конспект лекций

- •Раздел 1. «Общая теория статистики» Тема 1. Предмет и метод статистической науки

- •Задачи государственной статистики

- •Тема 2. Статистическое наблюдение

- •2.1. Сущность статистического наблюдения

- •2.2. Организационно – методический план проведения статистического наблюдения

- •2.3. Программа статистического наблюдения

- •2.4. Формы статистического наблюдения

- •2.5. Статистические формуляры

- •Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы

- •3.2. Понятие о вторичной (сложной) статистической сводке

- •3.3. Типологические группировки

- •3.4. Структурные группировки

- •3.5. Содержание и значение аналитических группировок. Группировочные признаки

- •3.6. Содержание и значение комбинированной группировки

- •Работников животноводства

- •3.8. Сущность и значение статистических таблиц

- •3.9. Элементарный состав статистических таблиц

- •3.10. Виды и формы статистических таблиц

- •3.11. Оформление статистических таблиц

- •Тема 4. Система статистических показателей

- •4.1. Содержание, виды и значения абсолютных статистических показателей

- •Виды относительных показателей

- •Тема 5. Графический способ изображения статистических данных

- •5.1. Сущность и значение графического метода

- •Координатных диаграмм

- •5.4. Способы графического изображения показателей динамики и структуры

- •СреднИе величиНы

- •6.1. Сущность средних величин

- •6.2. Средняя арифметическая величина

- •6.3. Основные свойства средней арифметической величины

- •Взвешенной урожайности зерновых и зернобобовых культур

- •6.4. Средняя хронологическая величина

- •6.5. Средняя квадратическая величина

- •6.7. Средняя гармоническая величина

- •Тема 7. Статистическое изучение вариации

- •7.1. Сущность статистической вариации признаков

- •7.2. Понятие о простейших показателях вариации

- •Показателей вариации

- •Тема 8. Выборочное наблюдение

- •Статистических характеристик

- •Приемы расчета численности выборки при различных способах отбора

- •Тема 9. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений

- •9.1. Сущность динамического ряда

- •9.2. Классификация динамических рядов

- •9.3. Основные показатели динамического ряда. Уровень динамического ряда

- •9.4. Абсолютные приросты уровней

- •9.5. Темпы роста уровней

- •9.6. Темпы прироста уровней

- •9.7. Абсолютное значение одного процента прироста

- •Озимого рапса

- •9.8. Способы эмпирического сглаживания динамических рядов

- •9.9. Приемы выравнивания динамических рядов

- •9.10. Способы аналитического выравнивания динамического рядов

- •На откормочном комплексе «Сож»

- •9.11. Аналитическое выравнивание по показательной кривой

- •9.12. Аналитическое выравнивание по параболе второго порядка

- •Муки на комбикормовый завод «Неман»

- •9.13. Аналитическое выравнивание по уравнению гиперболы

- •Гиперболы

- •9.14. Понятие об интерполяции и экстраполяции уровней динамического ряда

- •Тема 10. Индексный метод в статистических исследованиях

- •10.1. Сущность и значение индексного метода

- •10.2. Индивидуальные и общие индексы

- •10.3. Индексы с постоянными и переменными весами

- •10.4. Индексы постоянного и переменного состава

- •10.5. Средние арифметические и средние гармонические индексы

- •Организации

- •10.6. Практическое применение индексного метода в факторном анализе

- •10.7. Особенности многофакторного индексного анализа

- •Тема 11. Статистическое изучение связи социально-экономических явлений

- •11.1. Сущность и виды корреляций

- •11.2. Основные формы корреляционной связи между признаками

- •11.3. Показатели тесноты корреляционных связей. Корреляционное отношение

- •11.4. Коэффициенты прямолинейной парной корреляции

- •Для определения коэффициента парной корреляции

- •Коэффициента парной корреляции

- •11.5. Ранговый коэффициент корреляции

- •11.6. Коэффициент множественной корреляции

- •11.7. Показатели детерминации

- •11.8. Сущность, виды и значение уравнений регрессии

- •11.9. Уравнение прямолинейной регрессии

- •11.10. Уравнение гиперболической регрессии

- •Гиперболической регрессии

- •Гиперболической регрессии

- •11.11. Уравнение параболической регрессии

- •Параболической регрессии

- •Параболической регрессии

- •11.12. Уравнение множественной регрессии

- •Раздел 2. «Социально-экономическая статистика»

- •12. Объект изучения, метод и задачи социально-экономической статистики

- •12.1. Социально-экономическая статистика как самостоятельная отрасль статистической науки и практики

- •12.2. Общие и специальные методы социально-экономической статистики

- •12.3. Задачи сэс в условиях рыночной экономики

- •Тема 13. Классификация хозяйственных субъектов рыночной экономики

- •13.1. Отраслевая классификация рыночной экономики

- •13.2. Понятие производственной и экономической деятельности

- •13.3. Понятие и виды институционных единиц

- •13.4. Понятие домашних хозяйств и их производственной деятельности

- •13.5. Секторная классификация экономики

- •Единицами и секторами рыночной экономики

- •13.6. Классификация институционных единиц по резидентскому статусу.

- •Тема 14. Система национальных счетов - метод социально-экономической статистики на макроуровне

- •14.1. Сущность и состав системы национальных счетов

- •14.2. Принципы построения системы национальных счетов

- •Тема15. Показатели производства товаров и услуг

- •15.1. Построение и состав счетов производства. Определение валового внутреннего продукта производственным методом

- •Счет производства

- •Счет производства

- •15.2. Сущность и классификация налогов и субсидий

- •15.3. Изучение динамики валового внутреннего продукта

- •15.4. Методы пересчета валового внутреннего продукта в постоянные цены

- •Тема 16. Показатели образования, распределения и использования доходов

- •16.1. Показатели образования доходов. Определение валового внутреннего продукта распределительным методом

- •Счет образования доходов

- •16.2. Показатели распределения первичных доходов

- •Счет распределения первичных доходов

- •16.3. Показатели вторичного распределения доходов

- •Счет вторичного распределения доходов

- •Счет перераспределения дохода в натуральной форме

- •16.4. Показатели использования доходов

- •Счет использования располагаемого дохода

- •Тема 17. Показатели операций с капиталом

- •17.1. Показатели использования ресурсов счета операций с капиталом

- •Счет операций с капиталом

- •17.2. Определение валового внутреннего продукта методом конечного использования

- •Тема 18. Статистика национального богатства

- •18.1. Общая характеристика и состав национального богатства

- •Баланс активов и пассивов

- •Классификация активов национального богатства

- •18.2. Классификация и методы оценки основных средств

- •Виды оценки основных средств

- •18.3. Показатели наличия, состояния и движения основных средств

- •Тема 19. Статистические показатели внешнеэкономических связей

- •19.1. Внешнеэкономическая деятельность в системе национальных счетов

- •19.2. Статистическое изучение международной торговли

- •19.3. Платёжный баланс – инструмент статистического описания внешнеэкономической деятельности

- •Тема 20. Статистика населения и трудовых ресурсов

- •20.1. Показатели численности населения

- •20.2. Показатели средней численности населения

- •20.3. Показатели естественного движения населения

- •20.4. Показатели миграционного (механического) движения населения

- •Движения населения, в промилле

- •20.5. Показатели занятости населения и безработицы

- •(В долях или %)

- •Тема 21. Статистическое изучение эффективности функционирования экономики

- •21.1.Обобщенные показатели эффективности функционирования экономики

- •21.2. Показатели эффективности использования живого труда

- •21.3. Показатели эффективности использования основных и оборотных средств

- •Тема 22.Статистика уровня жизни населения

- •22.1. Понятие и система показателей уровня жизни населения

- •22.2. Показатели доходов населения

- •22.3. Показатели расходов населения и потребления

- •5.Планы практических занятий

- •Примерная тематика практических занятий

- •6.Рекомендуемая литература обеспеченность литературой по дисциплине «Статистика»

- •Раздел I. Общая теория статистики

- •Раздел II. Социально-экономическая статистика

- •График сдачи модулей

- •График сдачи блоков и модулей

- •Дидактические материалы для преподавателя

- •Дидактические материалы для студентов методическое обеспечение по дисциплине «Статистика»

- •Вопросы, тестовые задания для самоконтроля знаний Вопросы для самоконтроля знаний?

- •Вопросы, выносимые на экзамен Общая теория статистики

- •Социально-экономическая статистика

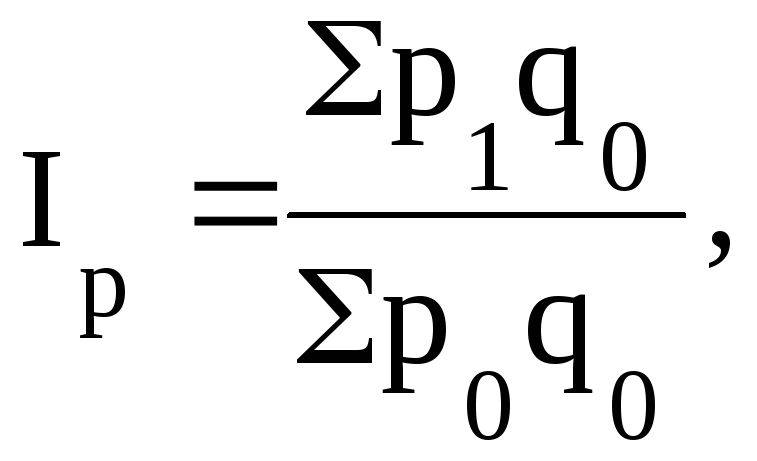

Тема 10. Индексный метод в статистических исследованиях

10.1. Сущность и значение индексного метода

Для характеристики различных явлений и процессов экономической жизни в ряде случав недостаточно применения ранее рассмотренных методов и приемов. Возникает необходимость в особых показателях сравнения показателей, которые представляли бы собой некоторый синтез средних и относительных величин. Ими и являются индексы. Латинское index (индекс) в переводе на русский язык означает «показатель» или «указатель».

Индексами в статистике обычно принято называть относительные показатели, выражающие изменение во времени или пространстве социально-экономических явлений. Так, при помощи индексов можно определить, как изменились объемы нескольких видов разнородной продукции, цены на несколько видов различных товаров, себестоимость нескольких видов изделий, производительность труда, урожайность сельскохозяйственных культур и т.д.

Индексы широко применяются для изучения изменений явлений как во времени, так и в пространстве: динамики, сравнения уровней экономического развития по территории (отдельных хозяйств, регионов, стран), для исчисления темпов общего экономического развития и отдельных его отраслей, для анализа влияния отдельных факторов на перемену изучаемых показателей, для оценки влияния структурных сдвигов на изменение сложных показателей и др.

Важное значение индексы имеют при расчете и оценке резервов повышения эффективности производства, роста производительности труда. Умелое их применение позволяет разносторонне и глубже проанализировать производственную деятельность, например, организаций АПК, вскрыть, рассчитать и оценить неиспользованные резервы.

В экономической

сфере деятельности индексы начали

применяться давно. Первые попытки

выражения динамики цен на различные

товары с помощью одной относительной

обобщающей величины известны были ХVIII

веке. Наиболее ранним обобщающим

показателем изменения цен считают

предложенный в 1738 г. Дюто (Франция)

показатель

![]() т.е.

отношение суммы цен

т.е.

отношение суммы цен![]() различных

товаров в конечном (отчетном) периоде

к сумме цен тех же товаров в начальном

(базисном) периоде. При таком расчете

учитывались только цены и не принималось

во внимание количество товаров. Также

без учета количества товаров рассчитывал

в 1764 г. динамику цен Карли (Италия). Только

во второй половине ХIХ

века сначала Ласпейрес, а затем Пааше

(Германия) ввели в практику индексных

расчетов так называемую агрегатную

форму индекса

цен, в которой их изменение характеризовалось

применительно к определенной массе

товаров. При введении в формулу количества

каждого вида товаров q

общий индекс Ласпейреса принял следующий

вид:

различных

товаров в конечном (отчетном) периоде

к сумме цен тех же товаров в начальном

(базисном) периоде. При таком расчете

учитывались только цены и не принималось

во внимание количество товаров. Также

без учета количества товаров рассчитывал

в 1764 г. динамику цен Карли (Италия). Только

во второй половине ХIХ

века сначала Ласпейрес, а затем Пааше

(Германия) ввели в практику индексных

расчетов так называемую агрегатную

форму индекса

цен, в которой их изменение характеризовалось

применительно к определенной массе

товаров. При введении в формулу количества

каждого вида товаров q

общий индекс Ласпейреса принял следующий

вид:

(10.1)

(10.1)

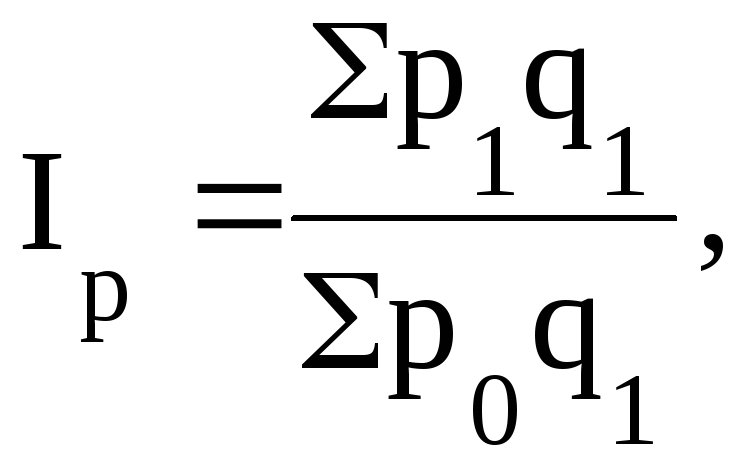

в то время как формула Пааше была выражена так:

(10.2)

(10.2)

где

![]() – общий индекс цен; р0,

р1

– цена за единицу каждого вида товаров

соответственно в базисном и отчетном

периодах; q0,

q1

– количество каждого вида товаров в

базисном и отчетном периодах.

– общий индекс цен; р0,

р1

– цена за единицу каждого вида товаров

соответственно в базисном и отчетном

периодах; q0,

q1

– количество каждого вида товаров в

базисном и отчетном периодах.

Расчет общего индекса по первой формуле показывает соотношение цен отчетного периода и цен базисного периода применительно к массе товаров, проданных в базисном периоде. Ласпейрес впервые предложил формулу для расчета общего индекса цен в 1864 г., а формула Пааше была предложена в 1874 г. Важно, что Ласпейрес впервые придал индексу цен экономический смысл, заменив простое суммирование цен различных товаров подсчетом стоимости определенной массы товаров. Привлечение к расчетам, кроме цен, еще и количества товаров дало возможность получать экономически осмысленный агрегат, объединяющий непосредственно несопоставимые цены и объемы различных товаров. Этим по существу и было положено начало научного обоснования индексного метода.

В советский период статистические индексы широко стали исчисляться с 1918 года. Это были так называемые бюджетные индексы, которые характеризовали изменение стоимости определенного набора (агрегата) жизненно необходимых предметов и продуктов. В 1920 году в СССР начали исчислять общий индекс розничных цен на продаваемые предметы потребления и продукты питания в целом. Индексы цен и бюджетные индексы в то время практически использовались для регулирования заработной платы в условиях усиления инфляционных процессов, сопровождавшихся быстро меняющимися розничными ценами. Советская экономика вызвала к жизни ряд неизвестных ранее способов расчета индексов и в первую очередь определения индекса выполнения плана. Поэтому индексам, как средству выявления резервов при характеристике развития народного хозяйства и контроля за выполнением народнохозяйственных планов советского государства, придавалось большое значение.

Для исчисления индексов, характеризующих изменение изучаемых показателей во времени, надо иметь данные не менее, чем за два периода. Обычно начальный период, с которым производится сравнение, принято называть базисным, а конечный период, который сравнивают – текущим или отчетным. В качестве базы сравнения нередко может также выступать задание (заказ).

Динамический индекс исчисляется как отношение данных текущего периода к данным базисного периода и может выражаться в коэффициентах, либо в процентах.

Сложный индекс имеет свои составные элементы – индексируемые величины, изменение которых должен отразить индекс, и веса индексов или соизмерители, которые берутся для взвешивания или соизмерения.

Веса индексов – это абсолютные или относительные показатели, определяющие значимость (весомость) того или иного индексируемого признака. Они выявляются на основе качественного логического анализа сущности явления. Например, при расчете общих индексов цен в качестве весов выступает количество товара.

Под соизмерителями понимаются разнообразные статистические показатели, позволяющие непосредственно несопоставимые величины приводить к сопоставимому виду. Так, расчет общих индексов физического объема разнообразных товаров обычно сопровождается их оценкой в стоимостной форме, т.е. цены за единицу товара здесь выступают в качестве соизмерителей.

Поскольку индексный показатель получается в результате сравнения двух величин, то при его расчете необходимо выполнить все требования, предъявляемые к научным сопоставлениям. В частности, необходимо выполнить требование, заключающиеся в однокачественности сопоставляемых величин, на основе которых исчисляется индекс. Как правило, нецелесообразно исчислять индексы, объединяющие, например, продукцию разнокачественного характера. В таких случаях можно исчислять индексы по типическим группам. В то же время можно рассчитывать пространственные (территориальные) индексы, когда числитель и знаменатель индексного отношения представлены различными территориальными объектами.

В статистической литературе традиционно принято обозначать: цены – строчной латинской буквой p (от латинского pretium – цена); количества – также строчной латинской буквой q (от лат. quantitas – количество). Кроме того очень важное значение имеет подписная нумерация; с ее помощью обозначается период, к которому относятся данные. Так, если речь идет о ценах за базисный период, то этому соответствует обозначение в виде р0, за текущий период – р1; аналогично обозначается себестоимость – z0, z1, – затраты труда на единицу продукции – t0, t1 и т.д.

Результат всех расчетов – индекс – обозначается буквой I. Если рассчитывается индекс цен, то записывается подписной значок р – Ip, если индекс количества, то q – Iq.