- •Вопрос 9. Терапевтическая школа г.А. Захарьина.

- •Вопрос 1. Значение основных разделов анамнеза для диагностики.

- •Вопрос 2. Схема последовательности собирания анамнеза.

- •Вопрос 3. Активные и «пассивные» жалобы.

- •Вопрос 4. Значение анамнеза болезни

- •Вопрос 5. Опрос по системам.

- •Вопрос 6. Основные вопросы при расспросе истории жизни.

- •7. Этические аспекты расспроса больного

- •Вопрос 1. Понятие «общее состояние больного», его разновидности, критерии тяжести.

- •Вопрос 2. Сознание.

- •Вопрос 3. Разновидности положения больного, их характеристика.

- •Вопрос 4. Телосложение. Конституциональные типы.

- •Вопрос 5. Осмотр головы, лица, шеи.

- •Вопрос 6. Осмотр кожных покровов и видимых слизистых.

- •Вопрос 7. Оценка степени питания обследуемого.

- •Вопрос 8. Пальпация лимфатических узлов.

- •Вопрос 9. Осмотр и ощупывание мышц, костей, суставов.

- •2.Характеристика и причина болей в области сердца.

- •3.Причины и особенности одышки у больных с заболеванием сердца.

- •4.Характеристика сердцебиения, перебоев в работе сердца, кашля, кровохарканья.

- •5.На какие вопросы следует обратить внимание при сборе анамнеза болезни и жизни.

- •6.Особенности положения больных, изменение окраски кожи и видимых слизистых, локализация и характеристика отеков.

- •7.11Методика определения верхушечного толчка, свойства верхушечного толчка и причины изменений.

- •8.Систолическое и диастолическое “кошачье мурлыканье”. Причины симптома и методика определения.

- •Вопрос 1. История перкуссии, как метода физикального обследования пациента.

- •Вопрос 2. Физическое обоснование перкуссии.

- •Вопрос 3. Методика и техника перкуссии.

- •Вопрос 4. Топография органов грудной клетки и проекция их на переднюю грудную стенку.

- •Вопрос 5. Правила перкуссии сердца

- •Вопрос 6. Порядок перкуссии сердца.

- •Вопрос 7. Методика определения границ отс.

- •Вопрос 8. Методика определения границ атс.

- •Вопрос 9. Методика определения ширины сосудистого пучка.

- •Вопрос 10. Методика определения правого и левого радиуса поперечника сердца.

- •Вопрос 1. Методика определения границ сердечно-сосудистого контура.

- •Вопрос 2. Методика определения «талии» и конфигурации сердца.

- •Вопрос 3. Перкуторная диагностика гипертрофии миокарда левого желудочка.

- •Вопрос 4. Перкуторная диагностика дилатации левого желудочка.

- •Вопрос 5. Перкуторная диагностика дилатации левого предсердия.

- •Вопрос 6. Перкуторная диагностика дилатации правого желудочка..

- •Вопрос 7. Перкуторная диагностика гидроперикарда.

- •Вопрос 8. Изменение данных перкуссии сосудистого пучка в патологии

- •Вопрос 1. Кинематика сердца. Фазы систолы и диастолы.

- •Вопрос 2. Компоненты I и II тонов, механизм возникновения III и IV тонов.

- •Вопрос 3. Причины усиления и ослабления тонов сердца. Причины усиления и ослабления I тона.

- •Вопрос 4. Причины ослабления и усиления (акцент) II тона.

- •Вопрос 5. Расщепление, раздвоение тонов сердца.

- •Вопрос 6. Трехчленные ритмы. Ритм галопа, его разновидности. Причины возникновения.

- •Вопрос 7. Трехчленный ритм «перепела». Причины возникновения.

- •Вопрос 8. Проекция клапанов на переднюю грудную стенку, точки выслушивания клапанов сердца.

- •Вопрос 9. Методика аускультации сердца по правилу «солнышка», отличия I и II тонов, характеристика III, IV тонов при аускультации.

- •Вопрос 10. Характеристика аускультативной картины сердца у здорового человека.

- •Вопрос 1. Определение шумов сердца. Гемодинамические механизмы возникновения шумов в сердце.

- •Вопрос 2. Классификация шумов сердца. Характеристика при аускультации.

- •Вопрос 3. Органические шумы сердца. Механизм возникновения.

- •Вопрос 4. Характеристика систолического шума при митральной регургитации.

- •Вопрос 5. Характеристика систолического шума при аортальном стенозе.

- •Вопрос 6. Характеристика диастолического шума при митральном стенозе.

- •Вопрос 7. Характеристика диастолического шума при аортальной регургитации.

- •Вопрос 8. Шум трения перикарда, характеристика, особенности аускультации.

- •Вопрос 9. Функциональные шумы, причины, классификация, особенности аускультации, характеристика.

- •Вопрос 10. Шумы относительной недостаточности клапанов.

- •Вопрос 11. Функциональная аускультация. Дифференциальная диагностика шумов.

- •Вопрос 1. Последовательность осмотра и пальпации артерий, перечень характеристик получаемых при исследовании артерий.

- •Вопрос 2. Пульс на лучевых артериях, его свойства: симметричность величины, ритм, частота, напряжение, наполнение, высота, форма.

- •Вопрос 3. Значение свойств пульса на лучевых артериях при патологии.

- •Вопрос 4. Свойства сосудистой стенки, ее изменение в патологии.

- •Вопрос 5. Понятие об артериальном давлении, физиологические основы его возникновения.

- •Вопрос 6. Среднее, пульсовое, основное и случайное артериальное давление.

- •Вопрос 7. Принцип метода измерения артериального давления.

- •Вопрос 9. Методика непрямого измерения артериального давления.

- •Вопрос 10. Значение самоконтроля артериального давления, измерение артериального давления на дому.

- •Вопрос 11. Мониторирование артериального давления, значения нормы, показания для проведения.

- •II. Раздел по проблеме стеноза митрального отверстия ( синдром митральной обструкции ).

- •Вопрос 1. Анатомо-функциональные особенности кровоснабжение миокарда.

- •Вопрос 2. Патоморфология атеросклеротического поражения сосудов.

- •Вопрос 3. Определение ибс.

- •Вопрос 4. Определение и патогенез синдрома стабильной стенокардии напряжения.

- •Вопрос 5. Значение анамнеза для выявления факторов риска атеросклротического поражения коронарных сосудов.

- •Вопрос 6. Особенности болевого синдрома при стабильной стенокардии напряжения.

- •Вопрос 7. Дифференциальная диагностика с другими клиническими состояниями, проявляющиеся болью в грудной клетке.

- •Вопрос 8. Значение физиального обследования сердечно-сосудистой системы у больных ибс.

- •Вопрос 9. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики при синдроме стенокардии напряжения.

- •Вопрос 10. Функциональные классы при стабильной стенокардии напряжения.

- •Вопрос 1. Определение окс, нс и им.

- •Вопрос 2. Патоморфологию и патогенез нс и им.

- •Вопрос 3. Классификацию нс по e. Braunwald .

- •Вопрос 4. Особенности клинических проявлений различных форм нс.

- •Вопрос 5. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики нс.

- •Вопрос 6. .Классификация им.

- •Вопрос 7. Симптоматология им.

- •Вопрос 8. Лабораторная и инструментальная диагностика им.

- •Вопрос 9. Первая догоспитальная помощь при подозрении на окс.

- •Вопрос 1. Виды недостаточности кровообращения.

- •Вопрос 3. Клиника острой левожелудочковой недостаточности.

- •Вопрос 4. Причины, клиника острой правожелудочковой недостаточности.

- •Вопрос 5. Клиника острой правожелудочковой недостаточности.

- •Вопрос 7. Лабораторно-инструментальная диагностика при синдроме осн.

- •Вопрос 8. Сосудистая недостаточность. Разновидности, краткая характеристика.

- •Вопрос 1. Определение хронической сердечной недостаточности. Причины хронической сердечной недостаточности.

- •Вопрос 2. Хроническая сердечная недостаточность. Жалобы, данные объективного обследования.

- •Вопрос 3. Классификация хронической сердечной недостаточности по стадиям.

- •Вопрос 4. Классификация хронической сердечной недостаточности функциональным классам.

- •Вопрос 5. Патогенез хронической сердечной недостаточности.

- •Вопрос 6. Лабораторная диагностика при синдроме хсн.

- •Вопрос 7. Инструментальная диагностика при синдроме хсн.

- •1.Причины и предраспологающие факторы острого простого и хронического гастритов.

- •2.Симптоматология простого острого гастрита.

- •3.Симптоматология хронического гастрита.

- •4.Особенности клинической симптоматологии хронического гастрита в зависимости от секреторной функции желудка.

- •5.Особенности болевого синдрома при язвенной болезни и его зависимость от локализации язвы в желудке или 12перстной кишке.

- •6.Осложнения язвенной болезни.

- •7.Симптоматология рака желудка.

- •8.Значение рентгеноскопии, фиброгастроскопии в диагностике гастритов, язвенной болезни и рака желудка.

- •9. Лабораторная диагностика при гастритах, язвенной болезни и раке желудка.

- •Вопрос 1. Анатомические особенности почек.

- •Вопрос 2. Строение и функция нефрона.

- •Вопрос 3. Функции почек.

- •Вопрос 4. Основные жалобы больных с заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 5. Факторы, предшествующие заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 6. Данные осмотра больных с заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 7. Особенности почечных отеков и их отличие от отеков другого происхождения.

- •Вопрос 8. Симптом сотрясения поясничной области и его патогенетическое значение.

- •Вопрос 9. Перкуссия мочевого пузыря. Диагностическое значение.

- •Вопрос 10. Проникающая пальпация мочеточниковых и почечных точек. Диагностическое значение.

- •Вопрос 1. Общий анализ мочи: особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 2. Анализ мочи по Нечипоренко: особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 3. Анализ мочи по Зимницкому, особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 4. Бактериоскопическое и бактериологические методы исследования мочи. Особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 6. Ультразвуковая диагностика в нефрологии. Особенности метода, показания для исследования, критерии нормы. Диагностическое значение.

- •Вопрос 1. Перечислить проявления мочевого синдрома.

- •Вопрос 2. Раскрыть патогенез почечных отеков.

- •Вопрос 3. Понятие о нефротическом синдроме, его основных проявлениях, патогенез, клиническое проявление.

- •Вопрос 4. Почечная артериальная гипертензия – как форма симптоматической артериальной гипертензии. Патогенез. Клинические, лабораторно-инструментальные особенности почечной артериальной гипертензии.

- •Вопрос 5. Патогенез почечной эклампсии. Клинические проявления.

- •Вопрос 6. Опн. Патогенез, клиника, стадии опн.

- •Вопрос 7. Хпн. Патогенез, клиника, стадии хпн.

- •Вопрос 1. Что понимается под острым гломерулонефритом, какие заболевания ему предшествуют.

- •Вопрос 2. Синдромный диагноз при остром гломерулонефрите. Данные объективного обследования.

- •Вопрос 3. Лабораторно-инструментальная диагностика при остром гломерулонефрите.

- •Вопрос 4. Клинические варианты хронического гломерулонефрита. Особенности мочевого синдрома в зависимости от клинического варианта хронического гломерулонефрита.

- •Вопрос 5. Значение лабораторных и инструментальных методов исследования при хроническом гломерулонефрите.

- •Вопрос 6. Что понимается под острым пиелонефритом. Жалобы, данные объективного обследования. Синдромный диагноз.

- •Вопрос 1. Какие железы входят в эндокринную систему, понятие о гипоталямо-гипофизарной оси.

- •Вопрос 2. Жалобы, объективное обследование пациентов с гиперфункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 3. Объективное обследование пациентов с гиперфункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 4. Жалобы, объективное обследование пациентов с гипофункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 5. Понятие о тиреотоксическом кризе.

- •Вопрос 6. Лабораторная и инструментальная диагностика при поражении щитовидной железы.

- •Вопрос 7. Классификация тиреотоксикоза по лабораторным данным, по степени тяжести.

- •Вопрос 8. Причины, симптоматология надпочечникового (аддисонического) криза.

- •Вопрос 1. Жалобы, особенности анамнеза у пациентов с нарушенной функцией поджелудочной железы.

- •Вопрос 2. Объективное обследование пациентов с нарушенной функцией поджелудочной железы.

- •Вопрос 3. Лабораторная и инструментальная диагностика сахарного диабета.

- •Вопрос 4. Гипогликемическое состояние. Неотложная помощь.

- •Вопрос 5. Гипергликемическая кома. Неотложная помощь.

- •Вопрос 1. Анатомо-физиологические особенности системы крови.

Вопрос 10. Функциональные классы при стабильной стенокардии напряжения.

Таблица 3

Классификация стабильной стенокардии напряжения по критериям Канадской ассоциации кардиолгов.

|

Функциональный класс (ФК) |

Условия возникновения стенокардии напряжения |

|

I ФК |

Приступы стенокардии возникают редко, только при необычных для данного пациента физических и психоэмоциональных нагрузках. Обычная физическая активность не ограничена |

|

II ФК |

Приступы стенокардии возникают при ходьбе по ровному месту более 500 м, подъеме по лестнице на несколько этажей. Вероятность приступа увеличивается в холодную и ветреную погоду, при эмоциональном возбуждении, после еды и в первые часы после пробуждения. Обычная физическая активность ограничена незначительно |

|

III ФК |

Боли появляются при медленной ходьбе по ровному месту в пределах 100–300 м, подъеме на первый этаж. Обычная физическая активность значительно ограничена |

|

IV ФК |

Приступы возникают при малейшей физической нагрузке. Больной не способен обслуживать себя в пределах квартиры. Характерны приступы стенокардии в покое, обычно в ночное время в положении больного лежа в постели |

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Нестабильная стенокардия (НС) - определение, патогенез, клинические проявления, дополнительные методы диагностики, классификация. Инфаркт миокарда (ИМ) - определение, патогенез, классификация, клиническиеческие проявления, дополнительные методы диагностики.

Вопрос 1. Определение окс, нс и им.

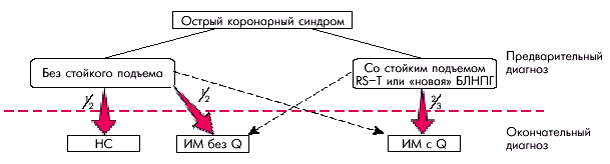

Эксперты Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) приняли следующее определение ОКС (2001 г.): “ОКС – термин, обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый ИМ или нестабильную стенокардию. Включает в себя понятия острый ИМ и НС (см. рис 1.)”. Термин “ОКС” используется, когда диагностическая информация еще недостаточна для окончательного суждения о наличии или отсутствии очагов некроза в миокарде.

Нестабильная стенокардия - острый процесс ишемии миокарда, тяжесть и продолжительность которого недостаточны для развития некроза миокарда. Обычно на ЭКГ нет подъемов ST. Отсутствует выброс в кровоток биомаркеров некроза миокарда в количествах, достаточных для диагноза инфаркта миокарда. Термин “нестабильная стенокардия” (НС), предложенный Н. Fovler (1971) и С. Conty с соавт. (1973).

К нестабильной стенокардии относят следующие клинические формы.

1. Впервые возникшая стенокардия нестабильного течения (в течение 1 мес после возникновения первого приступа стенокардии).

2. Прогрессирующая стенокардия напряжения (внезапное увеличение частоты, тяжести, продолжительности приступов стенокардии напряжения в ответ на обычную для данного больного физическую нагрузку, снижение эффективности нитроглицерина и других лекарственных средств, ранее с успехом применявшихся пациентом).

3. Тяжелые и продолжительные приступы стенокардии покоя (более 15–20 мин), в том числе тяжелые случаи спонтанной (вариантной) стенокардии.

4. Ранняя постинфарктная и послеоперационная (после аортокоронарного шунтирования, транслюминальной ангиопластики и т.д.) стенокардия.

Инфаркт миокарда (ИМ) — это ишемический некроз сердечной мышцы, развивающийся в результате острой недостаточности коронарного кровообращения.

|

|

Рис.1. Клинические формы, входящие в понятие ОКС.