Семионкин Е.И. - Колопроктология

.pdf

RzGMU.Info

ГЛАВА 1. КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Болезни прямой и ободочной кишки были известны врачам с древних времен и упоминаются в трудах Гиппократа, Цельса, Доу Хинь-Цина, Абу Али Ибн Сины (Авиценны) и др.

Начало русской хирургической литературы связано с книгой профессора – хирурга И.Ф. Буша “Руководство к преподаванию хирургии” (1807) и книгой М. Шеина “Основательные наставления хирургические” (переработанный на “русскую почву” перевод с латинского языка лекции проф. И.З. Платнера), в которых содержатся сведения о болезнях прямой кишки. Так И.Ф. Буш рекомендует проводить обязательно пальцевое исследование прямой кишки, зондирование “щупом” свищевого хода, описывает операции при параректальных свищах “разрезы и перевязку или изсечение”, т.е. теперешнюю операцию Габриэля, лигатурный метод, выпадение прямой кишки, удаление инородных тел, наложение противоестественного заднего прохода при раке и т.д.

Иван Федорович Буш |

Илья Васильевич Буяльский |

(1771–1843) |

(1789–1866) |

Как основатель отечественной научной хирургической школы И.Ф. Буш воспитал учеников профессоров, в трудах которых многие страницы посвящены хирургии прямой кишки: Х.Х. Саломон – двухтомное “Руководство к оперативной хирургии” (1840), И.В. Буяльский – атлас “Анатомо-хирургические таблицы” (1847). Первые книги, именно по проктологии, были изданы во второй половине XIX века. Прежде всего, это труд адъюнкт –

RzGMU.Info

профессора Императорской Медико-хирургической Академии, доктора медицины И.Г. Карпинского “Руководство к изучению болезней прямой кишки и заднего прохода” (1870), которое было первым русским руководством по проктологии. Оно опередило подобное издание Генри Смита в Англии на 6 лет. Пособие включало топографическую анатомию, методику обследования проктологических больных, острые и хронические, врожденные и приобретенные болезни, инородные тела, доброкачественные и злокачественные новообразования, “сифилитические” болезни прямой кишки. К концу XIX и началу XX столетия вышло в свет свыше 500 работ, касающихся тех или иных заболеваний прямой и толстой кишок (Рыжих А.Н., Милитарев Ю.М., 1965). Большой вклад в развитие проктологии внесли труды Н.А. Вельяминова, В.Р. Брайцева, С.И. Спасокукоцкого, А.В. Вишневского, С.А. Холдина, Н.А. Яковлева, А.И. Кожевникова, О.П. Амелиной и др. Крупный вклад сделан проф. С.П. Федоровым, который в 1897 году разработал ректоскоп.

Сергей Петрович Федоров

(1869–1936)

Основоположниками колопроктологии в нашей стране являются заслуженные деятели науки РСФСР, профессора А.Н. Рыжих и А.М. Аминев, которыми были созданы специализированные отделения для лечения проктологических больных, сразу после Великой Отечественной войны.

RzGMU.Info

Александр Наумович Рыжих |

Александр Михайлович Аминев |

(1897–1969) |

(1904–1984) |

В 1960 году начинается специализация хирургов в области проктологии.

С 1965 года система оказания специализированной проктологической помощи стала успешно развиваться, и началась интенсивная подготовка врачей-проктологов для всей страны на базе Научно-исследовательской лаборатории по проктологии с клиникой Министерства здравоохранения РСФСР г. Москва (директор проф. Рыжих А.Н.) и на базе кафедры госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института (зав. – проф. Аминев А.М.). Создаются две большие отечественные научные школы проктологов, соперничество которых приводит к резкому качественному и количественному росту молодой специальности. Выпускаются многие книги, ряд которых – “Атлас операций на прямой и толстой кишках” профессора А.Н. Рыжих (Москва, 1968); “Руководство по проктологии” том 1 – 4 профессора А.М. Аминева (Куйбышев, 1965 – 1979) – являются настольными книгами врачейколопроктологов и в настоящее время.

Сейчас основой формирования сети являются областные колопроктологические отделения на 40 – 60 коек.

Головным учреждением является Государственный научный центр колопроктологии МЗ РФ г. Москва (бывшая НИ Лаборатория по проктологии и затем НИИ проктологии), который ранее под

RzGMU.Info

руководством акад. В.Д. Федорова, а в настоящее время акад. Г.И. Воробьева проводит большую научно-методическую, научноисследовательскую, учебную, практическую работу по колопроктологии.

В ряде институтов функционируют кафедры и курсы усовершенствования и специализации врачей по колопроктологии. Создана Ассоциация колопроктологов России с издательством научно-практического медицинского журнала “Колопроктология” (президент ассоциации и гл. редактор журнала академик РАМН проф. Воробьев Г.И.), издается “Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии”, регулярно проводятся симпозиумы по актуальным вопросам колопроктологии. Опубликованы многие работы, в том числе учебные руководства для врачей, монографии по различным разделам колопроктологии (Ривкин В.Л., Славин Ю.М., Иноятов И.М. и др. Полипы и диффузный полипоз прямой и толстой кишки, 1969; Баженова А.П., Островцев Л.Д. Рак прямой кишки, 1970; Баркан М.Б. Амбулаторная проктология, 1970; Ганичкин А.М. Рак толстой кишки, 1970; Ривкин В.Л., Александров В.Б. Гнойные свищи крестцово-копчиковой области,1972; Родкин С.А. Рак прямой кишки, 1976; Яковлев Н.А. Атлас проктологических заболеваний, 1976, Пропедевтика проктологии, 1976; Александров В.Б. Рак прямой кишки, 1977, 2001; Холдин С.А. Новообразования прямой и сигмовидной кишок, 1977; Александров Н.Н., Лыткин М.И., Петров В.П. и др. Неотложная хирургия при раке толстой кишки, 1980; Канделис Б.Л. Неотложная проктология, 1980; Левитан М.Х., Федоров В.Д., Капуллер Л.Л. Неспецифические колиты, 1980; под ред. Блохина Н.Н. Диагностика и лечение рака ободочной и прямой кишок, 1981; Дульцев Ю.В., Саламов К.Н. Парапроктит, 1981; Родкин С.А., Трещев В.С. Проктология, 1983; Ривкин В.Л., Капуллер Л.Л. Геморрой, 1984; Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология, 1984; Бердов Б.А., Цыб А.Ф., Юрченко Н.И. Диагностика и комбинированное лечение рака прямой кишки, 1986; Федоров В.Д, Одарюк Т.С., Ривкин В.Л. и др. Рак прямой кишки, 1987; Заремба А.А. Клиническая проктология, 1987; Дульцев Ю.В., Ривкин В.Л. Эпителиальный копчиковый ход, 1988; Дульцев Ю.В., Саламов К.Н. Анальное недержание, 1993; под ред. Федорова В.Д., Воробьева Г.И., Ривкина В.Л. Клиническая оперативная колопроктология, 1994; Кныш В.И., Тимофеев Ю.М.

RzGMU.Info

Злокачественные опухоли анального канала, 1997; Саламов К.Н., Дульцев Ю.В. Аноректальные аномалии у взрослых, 1998; Воробьев Г.И. с соавт. Основы колопроктологии, 2001; Воробьев Г.И., Царьков П.В. Кишечные стомы, 2001; Ривкин В.Л., Бронштейн А.С., Файн С.Н. Руководство по колопроктологии, 2001; Воробьев Г.И., Царьков П.В. Основы хирургии кишечных стом, 2002; Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А Геморрой, 2002; Александров В.Б. Лапароскопические технологии в колоректальной хирургии, 2003; Ан В.К., Ривкин В.Л. Неотложная проктология, 2003; и др.).

Большой вклад в развитие детской колопроктологии внесен засл. деятелем науки РФ проф. А.И. Ленюшкиным, в развитие колопроктологической службы в Вооруженных Силах засл. деятелем науки РФ проф. В.П. Петровым. Успешно развивается

новая отрасль – |

применение лапароскопических |

технологий в |

||

колопроктологии |

(Сажин В.П. с сотр., г. |

Новомосковск; |

||

Александров В.Б. |

с сотр., г. Москва; Воробьев Г.И., Шелыгин |

|||

Ю.А. с сотр., г. Москва; |

Емельянов С.И. с сотр., г. Москва; Пучков |

|||

К.В. с сотр., г. Рязань; |

Тимербулатов В.М. с сотр., г.Уфа; |

Клейн |

||

К.В. с сотр., г. Липецк; |

В.Л. Маевский с сотр., г. Москва; |

М.Ф. |

||

Черкасов с сотр., г. Ростов и др.), разрабатываются вопросы малоинвазивных методов оперативного вмешательства и амбулаторного хирургического лечения больных с наиболее распространенными проктологическими заболеваниями, созданы Центры реабилитации стомированных больных (г.г. СанктПетербург, Москва, Воронеж, Краснодар, Красноярск, Новгород, Пермь, Псков, Рязань и др.). Происходит дальнейшее совершенствование колопроктологии.

RzGMU.Info

ГЛАВА 2. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ОТОЛСТОЙ КИШКЕ

2.1.Анатомия ободочной кишки

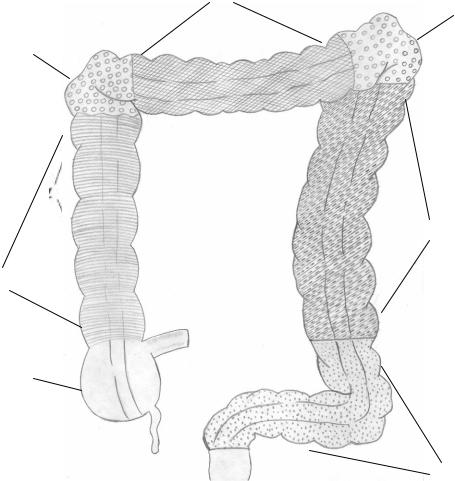

Толстая кишка начинается от илеоцекального угла и заканчивается наружным отверстием заднего прохода. В ней выделяют ободочную кишку и прямую. Длина ободочной кишки в среднем около 150 см. По сравнению с тонкой она имеет некоторые морфологические особенности. Это наличие на ее стенке продольных тяжей – тений. Один всегда соответствует прикреплению брыжейки и носит название брыжеечного, второй лежит свободно, третий из-за связи с сальником получил название сальникового тяжа. Гладкая мускулатура толстой кишки представлена циркулярно расположенными в ее стенке мышечными волокнами, расстояние между которыми 1 – 2 см, что обеспечивает складчатость кишки – гаустрацию. Гаустры в правых отделах выражены значительно сильнее. Тении сигмовидной кишки в области ректосигмоидного перехода расширяются и переходят в продольный мышечный слой прямой кишки по всей окружности. На брюшине, покрывающей толстую кишку, имеются жировые подвески, последние расположены в один или два ряда, число их в дистальном направлении возрастает до границы ректосигмоидного отдела, в более дистальных отделах они отсутствуют. Диаметр просвета толстой кишки больше, чем тонкой, составляет в области слепой кишки 6,5 – 7,0 см. В дистальных отделах он сужается до 2.0-2.5 см в ректосигмоидном отделе (рис. 1) .

Примечание: при написании данного пособия использованы рисунки из книг известных авторов, часть рисунков являются оригинальными.

RzGMU.Info

Рис. 1. Внешний вид и рентгенологическая картина толстой кишки:

а– поперечная ободочная кишка, внешний вид:

1– большой сальник; 2 – taenia; 3 – haustra; 4 – арреndices epiploices;

5 – висцеральный листок брюшины на mesocolon (частично срезан);

6 – mesocolon; 7 – vasa colica sin.; 8 – петля тонкой кишки; 9 – а. et V. mesentericаe sup.; 10 – vasa colica media;

б– отрезок толстой кишки (схематизирован) видны taeniae, haustra coli; в просвете видны полулунные складки;

в– рентгенологическая картина толстой кишки

Вободочной кишке выделяют слепую, восходящую ободочную, поперечную ободочную, нисходящую ободочную, сигмовидную кишку (рис. 2).

г

д

в

е

б

а

ж

Рис. 2. Отделы ободочной кишки:

а– восходящая ободочная кишка; б – правый изгиб ободочной кишки;

в– поперечная ободочная кишка; г – левый изгиб ободочной кишки;

д– нисходящая ободочная кишка; е – сигмовидная кишка

Имеет изгибы – правый (печеночный), который расположен под печенью, и левый (селезеночный), расположенный непосредственно под нижним полюсом селезенки. Селезеночный

RzGMU.Info

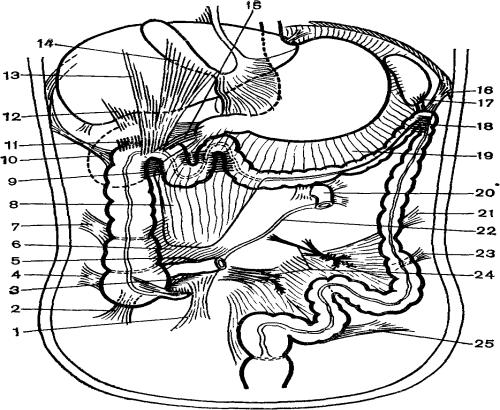

угол расположен более высоко, чем печеночный, чем объясняется его трудная доступность во время операции. Правый изгиб фиксируется в основном печеночно-ободочной связкой, левый – в основном диафрагмально-ободочной (рис. 3).

Рис. 3. Связки толстой кишки:

1 – брыжеечно-половая; 2 – латеральная слепокишечная (нижняя); 3 – нижняя илеоцекальная складка; 4 – латеральная слепокишечная (верхняя); 5 – верхняя илеоцекальная складка; 6 – сальниково

слепокишечная связка (сращение); 7 – восходящая ободочно латеральная; 8 – большой сальник; 9 – внутреннее сращение правого изгиба; 10 – правая диафрагмально-ободочная; 11 – почечно-ободочная;

12 – печеночно-почечная; 13 – печеночноободочная; 14 – желчнопузырно-ободочная; 15 – двенадцатиперстно-ободочная;

16 – левая диафрагмально ободочная; 17 – ободочно-селезеночная; 18 – внутреннее сращение левого изгиба; 19 – желудочно-ободочная;

RzGMU.Info

20 – двенадцатиперстно-тощий изгиб; 21 – нисходящая ободочно латеральная; 22 – корень брыжейки тонкой кишки; 13 – сигмовидная (верхняя); 24 – мезосигмоидит;

25– сигмовидная (нижняя)

2.2.Анатомия прямой кишки

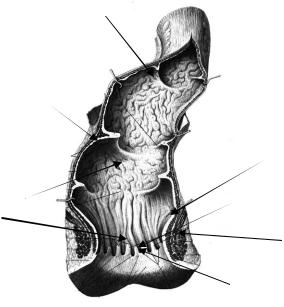

Прямая кишка начинается от ректосигмоидного перехода, расположенного обычно на уровне 3 крестцового позвонка. Длина кишки вместе с анальным каналом около 15 – 17 см. В месте перехода сигмовидной кишки в прямую имеется изгиб во фронтальной плоскости. Книзу от 3 крестцового позвонка она располагается в крестцово-копчиковой выемке. В прямой кишке различают следующие отделы: надампулярный, ампулярный, промежностный. В малом тазу прямая кишка покрыта брюшиной примерно до середины ампулы, образуя Дугласов карман, а нижняя часть длиной 9 – 10 см совсем не покрыта брюшиной. Это необходимо учитывать при электрокоагуляции полипов, травмах кишки.

Промежностный отдел (рис. 4) называют также заднепроходным (анальным каналом), он расположен ниже диафрагмы таза под m. levator ani. В месте перехода слизистой ампулярного отдела в анальный канал располагается аноректальная линия, обозначаемая зубчатой или гребешковой. В подслизистом слое здесь имеются продольные Морганиевы столбики или колонны, основания которых соединяются по аноректальной линии полулунными складками (заслонками) и образуют синусы или крипты (Морганиевы синусы). Число крипт от 6 до 12, наиболее глубокая из них (до 2 см) – задняя крипта. Длина анального канала от

1,5 до 3,5 см.

RzGMU.Info

3

|

2 |

|

9 |

1 |

6 |

4

8

5

7

Рис. 4. Прямая кишка (по Р.Д. Синельникову, Я.Р. Синельникову).

1. Ampulla recti. 2. Peritoneum. 3. Plica transversalis. 4. Linea anorectalis. 5. Sinus anales. 6. Columna anales. 7. Canalis anales. 8. M. sphincter ani externus (pars profunda, pars superficialis, pars subcutanea).

9.M. sphincter ani internus.

10.M. levator ani. 11. Linea anocutanea.

2.3. Кровоснабжение толстой кишки

Ободочная кишка снабжается кровью из системы верхней и нижней брыжеечных артерий. Магистральные сосуды толстой кишки, отходя от названных артерий, проходят между пластинками брыжейки кишки и образуют аркады. Участок толстой кишки в зоне левого изгиба снабжается кровью из систем верхней и нижней брыжеечных артерий. Здесь образуется анастомоз между этими артериями, обеспечивающий непрерывность кровообращения (дуга Риолана). За счет дефицита кровообращения в этой зоне может возникнуть ишемия и ишемический колит.

Подвздошно-ободочная артерия является дистальной ветвью верхней брыжеечной артерии и обеспечивает кровоснабжение слепой и восходящей ободочной кишок. Аркады этой артерии анастомозируют с сосудами тощей кишки и правой артерией толстой кишки. Перевязка этой артерии чревата опасностью возникновения дефицита кровоснабжения в слепой и восходящей кишках, поскольку она является единственным сосудом, обеспечивающим их кровоснабжение.