Семионкин Е.И. - Колопроктология

.pdfRzGMU.Info

возникнуть некроз кишки с развитием гнойного перитонита.

21.3. Диагностика

Представляет сложную задачу, так как заболевание не имеет четких характерных клинических признаков. Большое значение придается рентгенконтрастному исследованию, на котором выявляется пятнистый рисунок слизистой оболочки, при наличии язв зазубренность контура слизистой. Патогномоничным считается симптом “пальцевых вдавлений” – волнистый контур стенки кишки за счет овальных дефектов наполнения. Если имеется сужение кишки, то оно выявляется рентгенологически. При фиброколоноскопии – изменения могут напоминать язвенный и псевдомембранознй колит, болезнь Крона. ФКС противопоказана при гангренозной стадии заболевания. Основным методом для постановки диагноза является артериография верхней брыжеечной артерии по Сельдингеру, которая позволяет выявить склеротическое поражение сосудов, стеноз и окклюзию. Дифференциальную диагностику необходимо проводить с другими видами колитов, прежде всего с язвенным колитом, а также с болезнью Крона.

21.4.Лечение

Вначальных стадиях болезни применяются сосудорасширяющие и антисклеротические средства, ингибиторы протеаз, а также препараты, улучшающие реологию крови.

При прогрессировании процесса с развитием стеноза или гангрены кишки – оперативное лечение – резекция пораженного участка кишечника.

RzGMU.Info

ГЛАВА 22. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ. ANOMALIA CRASSI

Аномалии и пороки развития толстой кишки в основном проявляются у детей, часто у новорожденных или в раннем детском возрасте, поэтому подробно рассматриваются в курсе детской хирургии (также прекрасно этот материал отражен в руководстве Ленюшкина А.И. Детская колопроктология, 1990). Они встречаются один больной на 15000 – 40000 населения.

Выделяют следующие аномалии развития:

22.1. Атрезия и стеноз. Atresia et stenosis

Атрезия может быть перепончатой и мешотчатой. При перепончатой атрезии мембрана перекрывает просвет кишки. При мешотчатой – имеется сегмент кишки, заканчивающийся слепым мешком, при сохранении в остальной части толстой кишки нормальной трубчатой структуры. Эти аномалии на протяжении ободочной кишки относительно редки, чаще бывают на протяжении прямой кишки. Атрезии прямой кишки часто сочетаются со свищами, а также с другими пороками развития ректальной области, поэтому выделяются в отдельную группу: аноректальные пороки развития. Теории возникновения их различны: от неправильного вращения кишечника, аномалии сосудов до перитонита плода и врожденного сифилиса.

Стеноз – частичное сужение кишки за счет перепонки или утолщения стенки кишки.

Атрезия и стеноз проявляются клиникой кишечной непроходимости у новорожденных, что является показанием к экстренным операциям. Операцией выбора является резекция пораженных отделов кишечника.

22.2. Удвоение толстой кишки. Duplicatio crassi

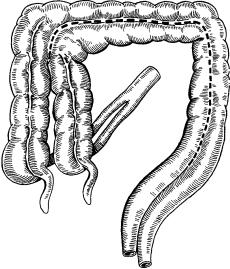

Удвоение может быть в любом отделе толстой кишки (рис.

47).

RzGMU.Info

Рис. 47. Удвоение толстой кишки и терминальной части подвздошной

Различают кистозные, дивертикулярные, трубчатые (тубулярные) формы удвоения. Наибольшее значение имеет теория, что удвоение является следствием нарушения процесса реканализации толстой кишки после физиологической кишечной атрезии. Если происходит неполное слияние вакуолей в каком-либо отделе, то образуется боковая, выстланная эпителием добавочная трубка или полость, имеющая все элементы определенной части пищеварительного тракта.

Наиболее часто кишечные дубликатуры обнаруживаются в грудном или раннем детском возрасте. Лишь у трети больных детей они выявляются в старшей возрастной группы, нередко случайно при выполнении операций по поводу других заболеваний. Клиническая картина определяется положением, формой и величиной дубликатуры. Большие кистообразные дубликатуры могут привести к сдавлению кишки с клиникой частичной или полной кишечной непроходимости с соответствующими симптомами. Могут также осложняться кровотечениями.

Дивертикулярная форма напоминает дивертикул.

При трубчатой форме двойная кишка встречается как на ограниченном, так и на значительном ее протяжении. Просветы основной и дополнительной кишечных трубок практически равны и разделены перегородкой, имеющей строение кишечной стенки. При тотальном удвоении может быть два червеобразных отростка два функционирующих анальных отверстий, два влагалища или

RzGMU.Info

половых члена с удвоением внутренних половых органов (Тихов П.И.,1916; Долецкий С.Я., 1960; Аминев А.М., 1965; Ленюшкин А.И., 1990).

В диагностике используются клинические методы (в ряде случаев дубликатуры определяются в виде пальпируемой опухоли), рентгеновские методы с использованием контраста (ирригография) при сообщении дубликатур с полостью кишки, УЗИ.

Хирургическое лечение кишечных дубликатур крайне сложно. Общепринятой считается тактика иссечения дубликатуры с прилежащим к ней участком кишки. При больших по протяженности тубулярных кишечных дубликатурах ограничиваются созданием соустья между дубликатурой и полостью кишки.

22.3. Долихоколон. Dolyxocolon

Большинство авторов относят долихоколон (необычно большая длина кишки) к аномалиям развития. Ведущим в клинике являются запоры различной степени выраженности, вплоть до отсутствия самостоятельного стула. Причина их удлинение и замедление транзита кишечного содержимого по толстой кишке, механические препятствия. Запоры могут проявляться как с детства, так и с более позднего возраста. У ряда больных клиническое течение долихоколон может осложняться заворотом сигмовидной кишки.

Для диагностики необходимо детальное обследование больных с выяснением психического статуса. Обязательны ирригоскопия, исследование пассажа сульфата бария или радиофармпрепарата по кишечному тракту, колоноскопия, дефекационная проктография, сцинтиграфия, электроколография, биопсия по Свенсону с исследованием активности холинэстеразы в слизистой прямой кишки, исследование кала на дисбиоз.

Лечение. Необходимо отметить эффективность комплексного консервативного лечения примерно у 2/3 больных. При неэффективности консервативного лечения, угрозах заворота или наличии заворотов сигмовидной кишки в анамнезе проводится оперативное лечение. Наилучшие результаты отмечаются после субтотальной резекции ободочной кишки (Ачкасов С.И., Саламов К.Н., Макоев С.Н. с соавт., 1998). Гемиколэктомия и особенно резекция сигмовидной кишки не всегда дают хорошие

RzGMU.Info

результаты. При лечении долихоколон хорошие результаты дают методы малоинвазивной хирургии – минилапаротомный доступ, лапароскопические операции (Тимербулатов В.М. с соавт., 2003).

Наибольшие сложности в лечении возникают при наличии инертной прямой кишки.

22.4.Ангиодисплазия. Angiodysplasia

К ангиодисплазиям относятся гемангиома, сосудистая гамартома, ангиоматоз. Она является редким врожденным заболеванием толстой кишки. Эта крайне тяжелая аномалия характеризуется пороком развития сосудов стенки толстой кишки и может проявляться и у взрослых. Лишь внедрение комплексного обследования этих больных (эндоскопическое, ультразвуковое, ангиография), позволили правильно устанавливать диагноз, и проводить соответствующее хирургическое лечение (Кузьминов А.М.).

22.5. Аномалии положения толстой кишки. Dystopia crassi congenita

Они относятся к аномалии развития и связаны с выпадением процессов фиксации толстой кишки (с сохранением общей брыжейки всего кишечника или общей брыжейки тонкой и начальной части толстой кишки) и с нарушением трех стадий поворота кишечника.

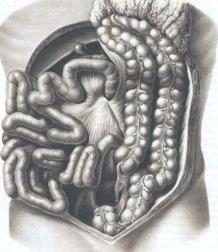

Рис. 48 Расположение тонкой кишки справа, а толстой – слева

RzGMU.Info

При неполном повороте нижняя часть двенадцатиперстной кишки располагается под корнем брыжейки, слепая и восходящая ободочная – по средней линии. При повороте в обратном расположении поперечная ободочная кишка находится под верхней брыжеечной артерией, а двенадцатиперстная – над ней. При наступлении фиксации брыжейки поперечная ободочная кишка оказывается как бы в тоннеле, при неполной фиксации слепой и восходящей. Это необходимо учитывать при постановке диагноза и при проведении оперативного вмешательства. В диагностике данной патологии большое значение придается рентгенологическому методу исследования.

Аномалии положения толстой кишки могут клинически длительное время не проявляться. При благоприятном течении, если не возникает осложнений, как правило, не требуют хирургической коррекции (Саламов К.Н., Дульцев Ю.В., 1998).

RzGMU.Info

ГЛАВА 23. БОЛЕЗНЬ ГИРШПРУНГА. MEGAKOLON CONGENITUM

Болезнь Гиршпрунга относится к врожденной патологии толстой кишки. Чаще всего она проявляется в детском возрасте, но может быть и у взрослых. Болезнь достаточно не редкая, частота заболевания – один больной на 4000 – 5000 населения.

23.1. Этиология и патогенез

Генетический фактор подтверждается семейными случаями заболевания, большое значение придается также возможным внутриутробным нарушениям развития межмышечного нервного сплетения.

23.2. Патанатомия заболевания

Углубленные гистологические исследования показали, что патогенетическая сущность болезни сводится к атонии расширенных участков кишки на том или ином уровне вследствие врожденного отсутствия или уменьшения в мышечной оболочке кишки волокон Ауэрбахова сплетения, а также симпатических ганглиев подслизистого нервного сплетения Мейснера. Это приводит к нарушению пропульсивной способности пораженного отдела кишки, резкому расширению и гипертрофии вышележащих отделов толстой кишки, затруднению опорожнения кишечника.

Аганглионарная зона у взрослых чаще всего расположена в прямой кишке (60 – 86 %), достигая внутреннего сфинктера прямой кишки, но может быть в ректосигмоидном отделе и сигме.

23.3. Клиника

Болезнь, вследствие врожденного характера, начинает проявляться запорами с первых дней жизни ребенка. Живот становится вздутым, ассиметричным, через истонченную брюшную стенку можно прощупать каловые массы. Стул удается вызывать только клизмами. Вследствие запоров и каловой интоксикации дети начинают отставать в развитии.

23.4. Диагностика

Обязательно проведение детального клинического обследования с выяснением психического статуса. Проводятся ирригоскопия, пассаж сульфата бария по желудочно-кишечному

RzGMU.Info

тракту, колоноскопия, проктография, электроколография, баллонография, сцинтиграфия, биопсия по Свенсону. Характерным при рентгенологическом исследовании является наличие в зоне аганглиоза воронкообразного расширения кишки (воронкообразный переход). Исследование ректоанального рефлекса говорит о снижении его или отсутствии. Диагноз нельзя ставить без биопсии по Свенсону, которая является трансанальным вмешательством.

Биоптат берется выше аноректальной линии на 2 – 4 см по задней стенке прямой кишки на всю ее толщу с последующим ушиванием раны наглухо двухрядным швом хромированным кетгутом. Гистологическое исследование выявляет гипоганглиоз или аганглиоз, при гистохимическом исследовании слизистой выявляется положительная реакция на ацетилхолинэстеразу

23.5. Лечение

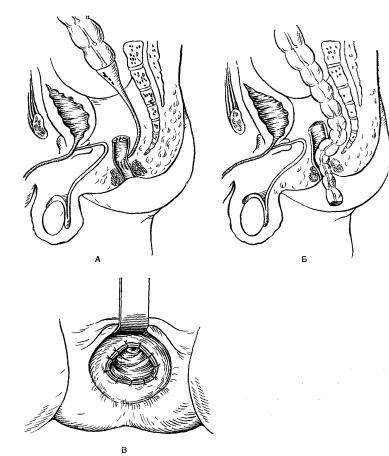

Общепризнано оперативное лечение, как у детей, так и у взрослых. Наиболее адекватным вмешательством у взрослых считается операция Дюамеля в различных модификациях. Наиболее целесообразна модификации НИИ проктологии (рис. 49). Существенной особенностью модификации является двухэтапное формирование анастамоза с выведением на первом этапе избытка ободочной кишки (3 – 4 см) за анальный канал, с последующим отсечением его и формированием анастамоза (2 этап) через 12 – 14 дней.

Хирургические вмешательства при болезни Гиршпрунга являются сложными и большими по объему, в связи с нарушениями анатомических соотношений органов брюшной полости из-за выраженного рубцово-спаечного процесса. Объем резекции определяется в зависимости от изменений толстой кишки и перенесенных операций (Воробьев Г.И., Жученко А.П., 1987).

В запущенных случаях целесообразно применение многоэтапных операций. Первый этапвыведение колостомы или операции Микулича, Гартмана. Второй этап операция Дюамеля в модификации НИИ проктологии через 6 – 12 месяцев.

После операций, перенесенных по поводу болезни Гиршпрунга, поздние осложнения наблюдаются у 40,4 % больных. Наиболее часто возникает стриктура анастамоза у – 44,7 %; свищ толстой кишки у – 15,8 % запоры у – 15,8 %; рецидив мегаколон у – 10,5 %; недостаточность анального сфинктера у – 10,5 %; реже

RzGMU.Info

стриктура колостомы. Хирургическое лечение осложнений требуется в 57,9 % случаев (Бирюков С.И., Ачкасов С. И., 2001).

Рис. 49. Схема операции Дюамеля в модификации НИИ проктологии: А – низводимая ободочная кишка с помощью специального проводника проводится через заднюю стенку культи прямой кишки.

Б– участок ободочной кишки низведен в культю прямой

составлением избытка кишки снаружи.

В– сформирован колоректальный анастамоз

RzGMU.Info

ГЛАВА 24. ДИВЕРТИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ ТОЛСТОЙ КИШКИ (ДБТК). DIYERTICULOSIS

В настоящее время отмечается рост заболеваемости дивертикулезом толстой кишки, особенно в экономически развитых странах.

Дивертикулы (diverticulae) толстой кишки представляют собой ограниченные единичные или множественные грыжеподобные выпячивания слизистой оболочки за пределы стенки кишки.

24.1. Этиология и патогенез

Из наиболее распространенных теорий возникновения дивертикулеза является грыжевая. Образование дивертикулов объясняется слабостью соединительнотканного аппарата стенки кишки. Эта теория подтверждается тем, что дивертикулы чаще (примерно в половине случаев) бывают у лиц старше 50 лет, возможностью сочетания дивертикулеза толстой кишки с грыжами, варикозным расширением вен, плоскостопием, синдромом Марфана и Элерса-Данлоса и т.д. Однако этой теорией нельзя объяснить появление дивертикулов у молодых людей без признаков слабости соединительнотканного аппарата. Большое значение придается в патогенезе спастическому сокращению мышечных слоев стенки ободочной кишки, который приводит к утолщению циркулярного мышечного слоя и разволокнению его вертикальными щелями в области соединительнотканных прослоек. Определенную роль в патогенезе играет стресс и характер питания. Это косвенно подтверждается тем, что заболевание встречается чаще в высокоразвитых странах, где высоки психоэмоциональные нагрузки населения и употребляется пища со скудным содержанием шлаков. Внутренние и внешние причины, усиливающие спазм и сокращения толстой кишки (кишечные дискинезии, запоры, заболевания кишечника и т.д.), признаются как факторы риска развития заболевания.

24.2. Классификация

Наиболее удобная для клинициста является классификация, принятая в 1979 г на Всесоюзном симпозиуме по проблеме дивертикулеза толстой кишки (Саратов, 1979):

1. Дивертикулез без клинических проявлений.